石家庄太行山区残坡积土滑坡变形破坏机理研究

李 辉,赵建青,马佰衡,李玉龙,郑 军

(1.河北省地质环境监测院,河北 石家庄 050011;2.河北省地质资源环境监测与保护重点实验室,河北 石家庄 050011)

0 引 言

石家庄太行山区残坡积土斜坡体胶结程度较差,碎石含量高,分选性差,在持续性降雨影响下,易发生局部失稳。尤其是近几十年,随着国民经济发展,切坡建房、修路已成为山区斜坡失稳地质灾害频发的主要影响因素之一,已然成为该地区地质灾害防治的关键。

目前,国内外开展了一系列斜坡变形破坏机理研究,尤其是滑坡变形破坏研究。许强[1]根据滑坡变形破坏情况及变形-时间曲线,结合岩土体流变试验结果,将滑坡分为3类滑坡,即稳定型、渐变型、突发型,同时给出其变形破坏的力学条件。杨淑贤等[2]针对湖北及周边地区地质灾害发育情况,分析不同地貌条件下斜坡类型及变形破坏机理。Gökceoglu等[3]针对北安纳托利亚断裂带滑坡,采用二维确定性稳定性分析法和野外调查研究滑坡变形机理。王深法等[4]通过分析浙江地区山地滑坡,确定该区滑坡以中小型基岩风化残坡积土层滑坡为主,并分析了滑坡变形破坏的地学基础和诱发因子。王高峰等[5]采用统计分析,将六盘山东麓断裂带滑坡分为4类,并分别研究论述了其形成机理。Okagbue、Trandafir、Cross、李新卫、汤明高等[6-10]在降雨作用下开展斜坡变形机理研究。冯文凯、艾挥等[11-12]研究分析了在地震作用下滑坡变形破坏机理。Ojulari、Wen等[13-14]通过室内外试验,分析岩土体结构和物理力学参数研究斜坡变形失稳机理。杜毅、秦睿等[15-16]通过建立物理模型试验,分析斜坡(滑坡)变形破坏机理,并借助数值模拟进行验证。刘广宁、亓星等[17-18]通过对坡体监测,分析其整体运动特征,研究斜坡变形机理。崔中兴、刘艳辉、宋登艳、郭宁等[19-22]在收集资料及野外调查的基础上,采用数值模拟软件分析斜坡变形破坏机制。

本文在收集太行山区地质灾害资料基础上,选取石家庄西部太行山区典型区域残坡积堆积体滑坡作为研究对象,采用数值模拟等方法分析切坡后支护前后滑坡变形破坏机理,并研究滑坡的变形破坏过程,为地质灾害防治及综合治理提供理论依据。

1 地质环境条件

通过收集石家庄太行山区地质灾害水文地质、工程地质资料,选取井陉县苍岩山景区周边建房切坡形成的残坡积土滑坡为研究对象,采用多种勘查技术,建立数值模型,研究滑坡失稳变形机理。

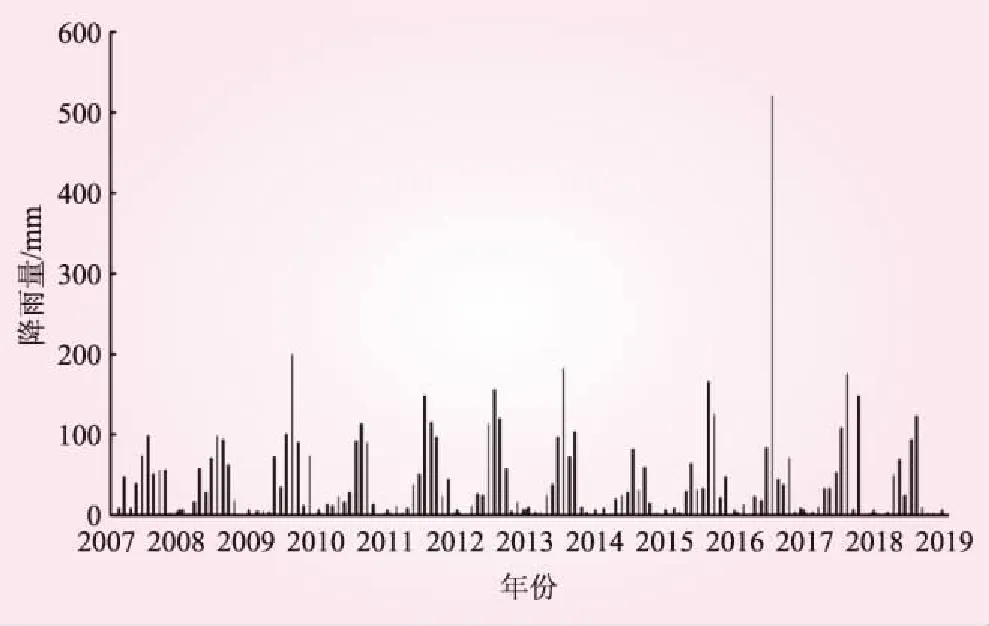

(1)气象。研究区属北温带干旱大陆性季风气候,区内多年平均降水量556.4 mm,最大1 181.7 mm,最小215.7 mm。降水量年内分配集中,全年70%的降水量集中在6月~9月,且多以暴雨形式出现。冻结深度0.5~1 m。井陉地区降雨量见图1。

图1 井陉地区降雨量

(2)地形地貌。研究区地处构造溶蚀地貌,以低山丘陵沟谷为主,山体和沟谷相间排列,呈北西—南东或北东—南西向延展。平缓的单面山发育,且往往成排出现,山脊山谷浑圆呈馒头形,沟谷宽阔为“U”形,相对高程100~500 m。

(3)地质构造。滑坡位于山西断隆的东部边缘,属新华夏体系,主结构面呈NNE向,燕山运动形成基本构造骨架。断裂褶皱比较发育,褶皱构造主要为盖层的褶皱,为燕山期旋迦III期。新第三纪以来,在内外动力地质作用下,呈构造侵蚀剥蚀中低山地貌及堆积丘陵。

(4)地层岩性。斜坡土体主要为第四系残坡积和冲洪积成因的含碎石、砂砾石的粉质粘土,孔隙较大,抗剪强度较差。下部为中元古界长城系常州沟组、大红峪组砂砾岩、石英砂岩、页岩、含铁砂岩,厚度变化较大。

(5)人类工程活动。研究区内人类工程活动主要是切坡建房和筑路。居民傍山建房和筑路切削坡体的现象十分普遍,形成的临空面较高,坡度较陡,植被破坏,开挖的坡体未进行必要的工程护理或仅简易支护。

2 滑坡变形破坏机理分析

2.1 滑坡地质模型

根据研究区地质环境条件,选取高家峪滑坡作为研究对象,从形态、组构、变形等方面,建立滑坡地质模型[23],为研究该区域滑坡变形机理提供基础。

(1)滑坡形态。滑坡平面形态呈簸箕状,后缘高程608 m,前缘位于民房屋后,高程571 m,高差37 m。滑坡宽150 m,长80 m,坡高37 m,主滑方向180°,面积约8 000 m2,滑体平均厚度10 m,体积8×104m3,属于小型牵引式滑坡。

(2)滑坡组构。滑体中部厚,两侧薄,滑体主要由残坡积碎石土组成,碎石含量约40%,碎石成分以砂岩为主,块径5~20 cm,个别块径达2~3 m。滑床为中~弱风化的长城系砂岩,厚层~中厚层状构造,岩层产状为245°∠12°。

(3)滑坡变形。1996年汛期后,滑坡中部出现1条张拉裂缝,裂缝长达90 m,宽0.3~0.5 m,深近1 m,呈弧形分布,后缘出现近0.5 m错台,前缘村民屋后简易挡墙局部垮塌。2000年8月暴雨期间,山体再次发生裂缝,之后村民填埋了裂缝,并进行了夯实。

以高家峪滑坡滑组构特征、动力成因、变形运动特征和发育阶段4个控制性因素为基础,组合建立滑坡地质模型,确定该滑坡为新生性孕育期渐进牵引式残坡积切脚型土质岩床滑坡。

2.2 数值模型建立

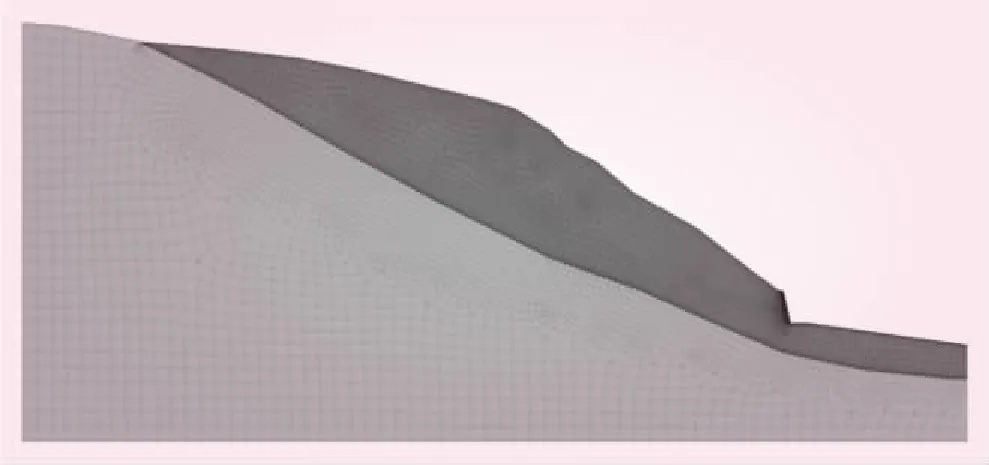

根据滑坡地质模型,建立滑坡数值模型。由于滑坡目前处于蠕滑阶段,滑动面为岩土分界面,在建立模型时仅建立滑体和滑床模型,简易支护工程选取浆砌石挡土墙,分析天然工况下切脚后的滑坡稳定性及其变形机理。模型选择四边形单元进行网格划分,划分为111 030个单元,122 243个节点。滑坡数值模型见图2。

图2 滑坡数值模型

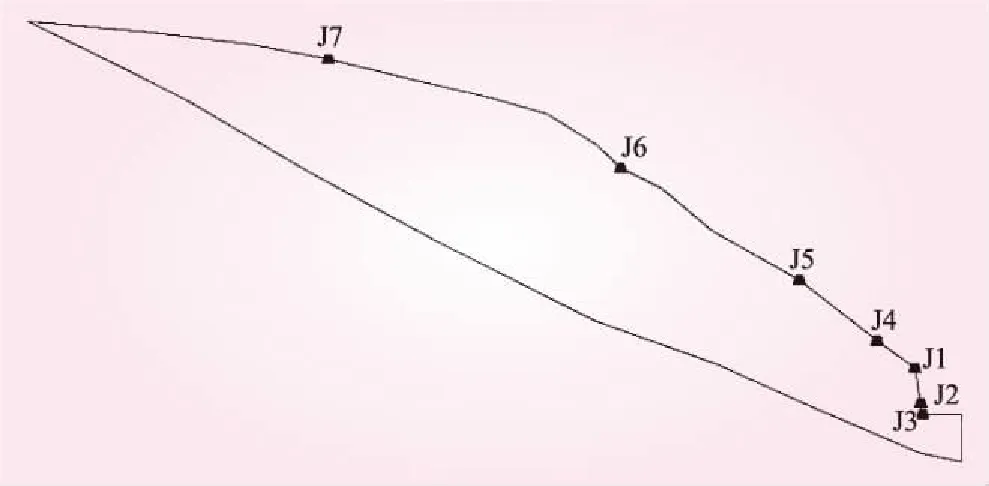

滑体和滑床均按弹塑性材料考虑,破坏准则采用摩尔-库仑强度准则。计算模型中,各材料的物理力学参数来源于滑坡工程地质勘察室内试验结果。计算时在坡面设置监测点,监测点分布见图3。

图3 监测点分布

2.3 滑坡变形机理分析

残坡积土斜坡在石家庄山区分布广泛,切脚建房已成为村民获取宅基地的来源之一。为研究斜坡变形破坏机理,对斜坡切坡并进行简易治理工程处理后的斜坡位移、应力应变规律加以分析。

2.3.1滑坡位移变化

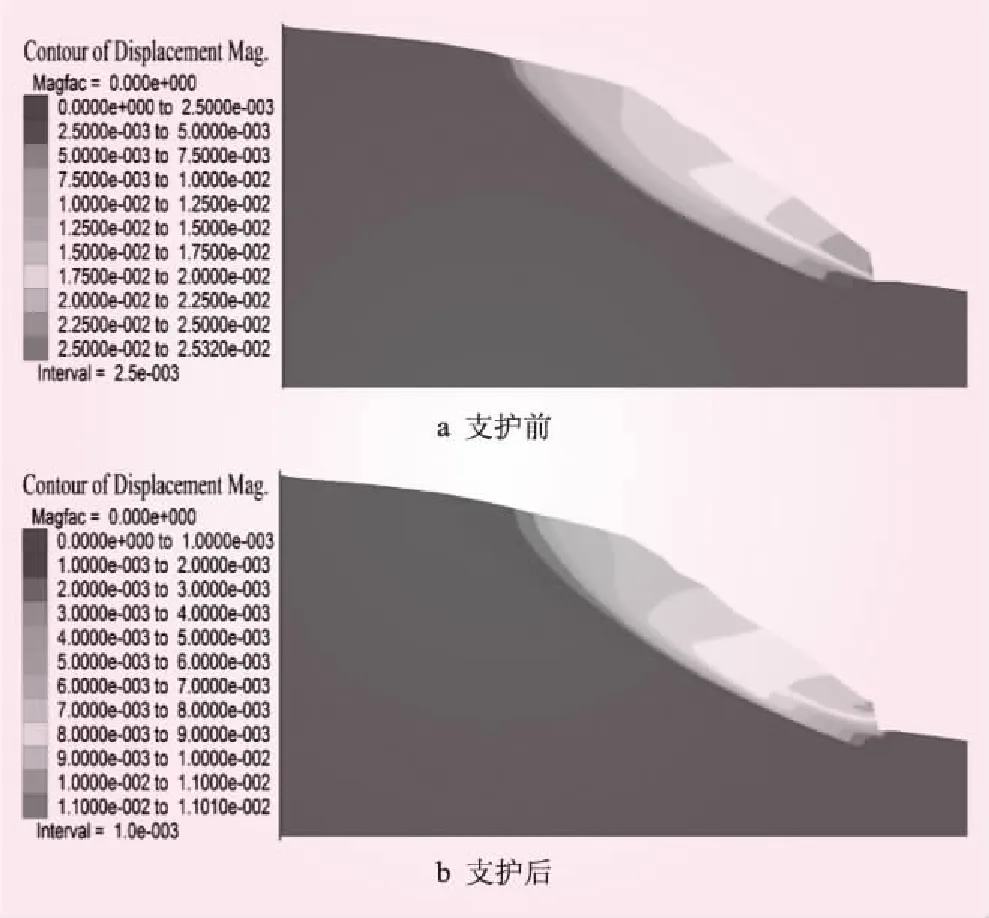

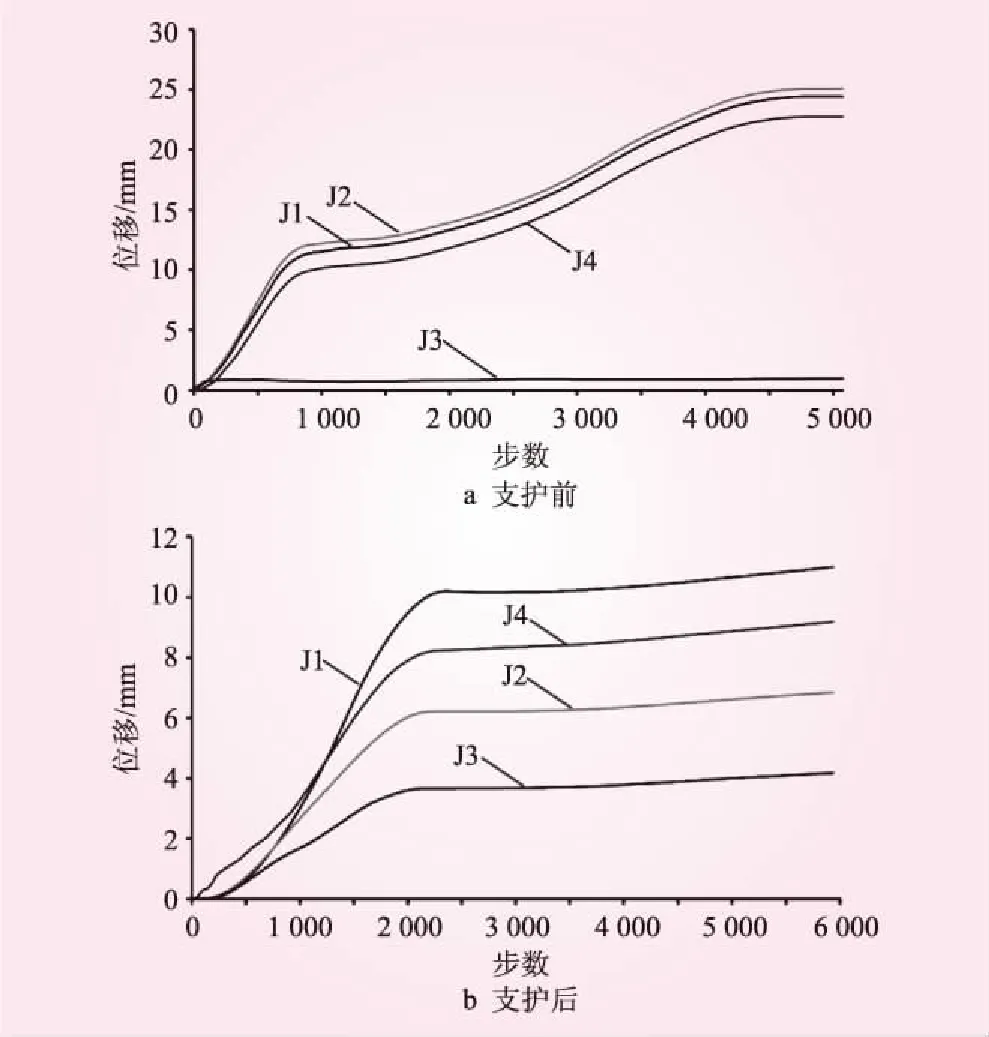

图4为简易支护前后滑坡变形位移云图。从图4可知,支护前后,滑坡前部位移大于中后部,滑面为岩土交界面,但支护后位移量明显减小,尤其是中前部位移。

图4 滑坡位移云图

图5 监测点位移变化

为分析滑坡整体位移变化情况,模型计算时在坡体设置监测点,图5为滑坡支护前后监测点位移变化。从图5可知,支护前,随着计算时步进行,滑坡前部位移比中后部更大,为典型的牵引式滑坡;简易支护后,滑坡中后位移较前部大,应力逐渐达到新的平衡,前部位移大于中后部,主要原因是挡墙发挥支护作用,提高了坡体前部的抗滑力。

从滑坡位移云图可知,滑体位移变化较大的部位是前缘,图6为支护前后滑坡前缘位移变化。从图6可知,支护前,滑坡前缘中间位移最大,下部位移最小,反映出在没有支护作用下滑体以浅层滑移为主,不一定沿岩土交界面滑动。结合滑体碎石含量较高,前缘中部碎块石在滑坡蠕滑变形阶段及外部因素影响下掉块形成空腔,加剧空腔中上部坍塌,局部形成溯源性破坏。支护后,受挡墙支护作用影响,滑坡前缘位移自上而下逐渐减小,有效防止滑坡沿前缘中部剪出破坏。

图6 滑坡前缘位移变化

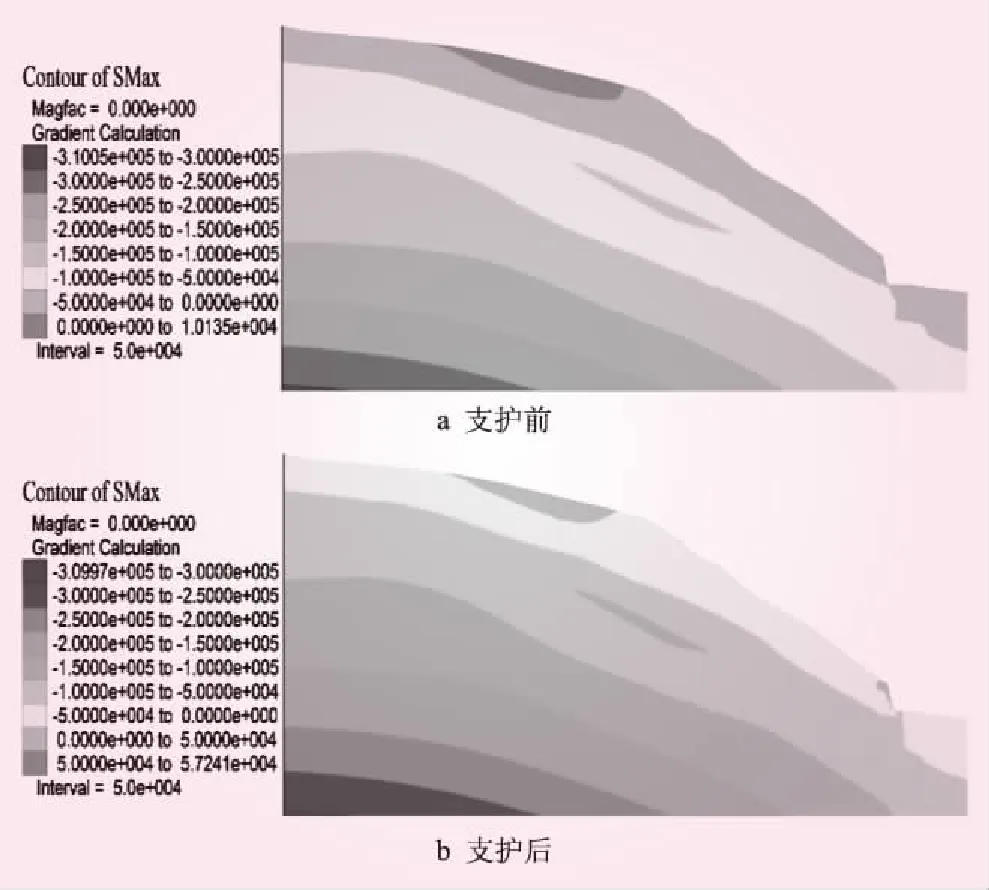

2.3.2滑坡最小主应力

图7为滑坡支护前后最小主应力云图。从图7可知,支护前,滑坡后坡体压应力变化较小,坡后缘拉应力量值上有变化,而前缘变化较明显;支护前,滑坡前缘临空面中部拉应力集中,为剪出口,易发生局部剪出破坏。支护后,受挡墙与坡体相互作用影响,滑坡前缘中上部出现拉应力。

图7 滑坡最小主应力云图

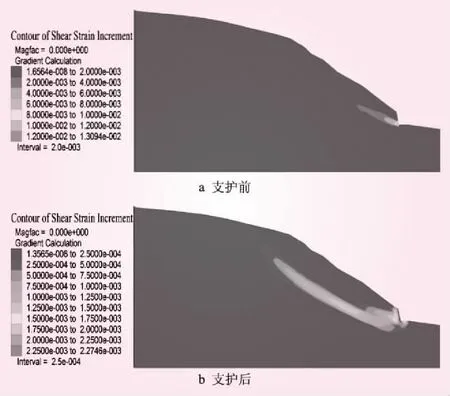

2.3.3滑坡剪应变增量

针对堆积体斜坡,通过分析剪应变增量规律可以发现坡体最薄弱部位,即斜坡最容易失稳的部位[24]。图8是支护前后滑坡剪应变增量云图。从图8可知,支护后滑坡的剪应变增量最大值较支护前小了近10倍,易失稳部位也从支护前的坡角转移到前缘中下部,降低了坡角失稳的可能性。

图8 滑坡剪应变增量云图

2.4 滑坡变形破坏阶段及防治

2.4.1滑坡变形破坏阶段

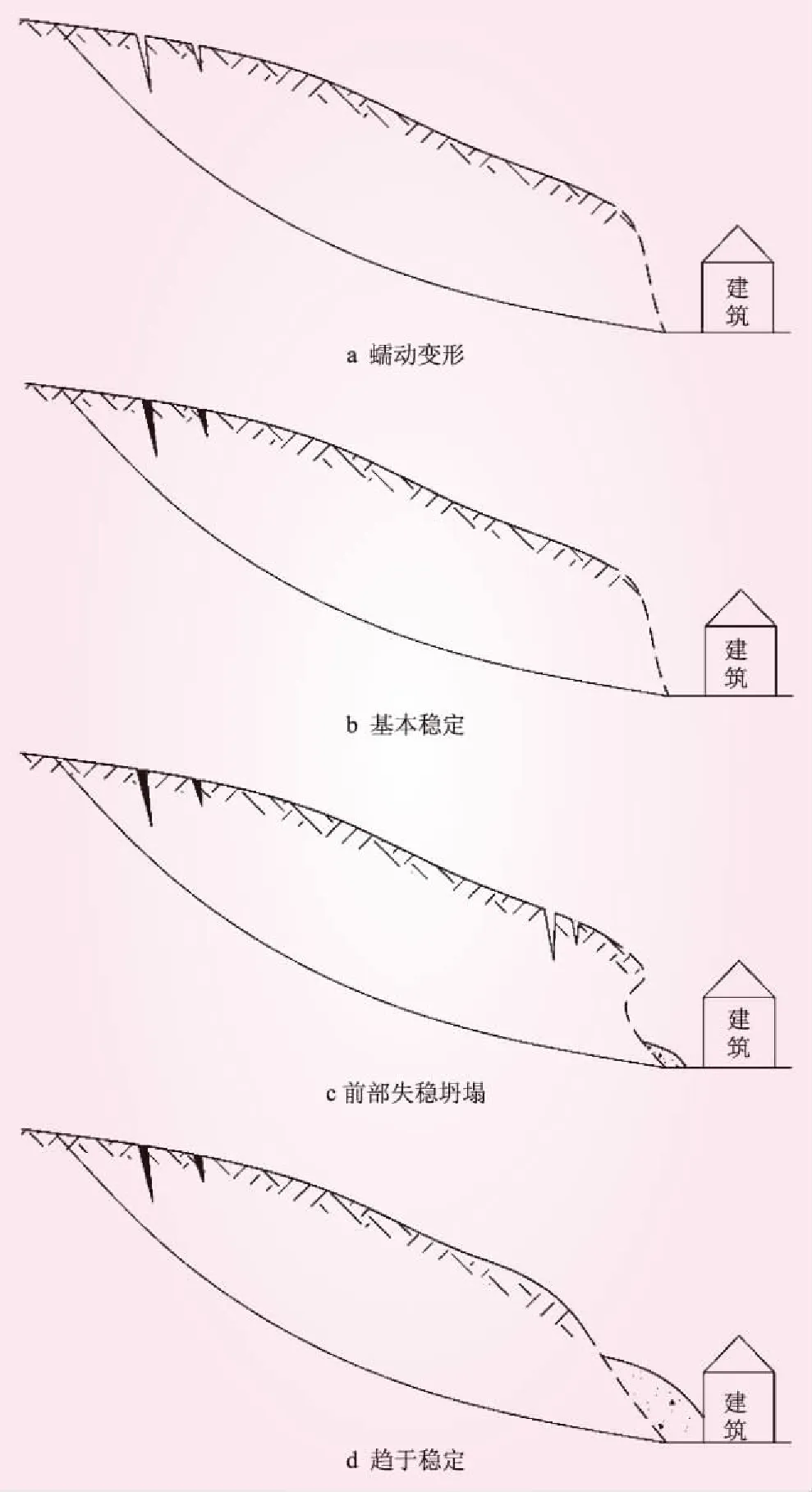

根据上述分析可知,切脚后滑坡前部抗滑力减小,局部拉应力集中,易沿坡脚处失稳,其破坏主要是以前缘局部坍(滑)塌为主,整体稳定性较好。结合石家庄地区残坡积土斜坡组构特征和影响因素,滑坡变形破坏阶段见图9。从图9可知,典型滑坡变形破坏可分为以下4个阶段。

图9 滑坡变形破坏阶段

(1)蠕动变形阶段。斜坡切脚后,前部抗滑段的抗滑力减小,在降雨、震动等外界因素及自身重力作用下,导致滑坡沿岩土交界面发生蠕变,坡体中后部因受拉形成裂缝,后缘局部下错。

(2)基本稳定阶段。经过蠕动变形阶段后,斜坡应力经过调整后达到新的平衡,滑面未全部贯通,处于基本稳定阶段,后缘裂缝基本不变,局部填充,临空面局部有掉石等现象。

(3)前部失稳坍塌阶段。在连续降雨作用下,坡体中前部自重增加,抗剪强度降低,地表水沿裂缝入渗,从前缘临空面排出,在受到斜坡临空面高陡特性、地下水动水压力和坡体胶结差等因素的影响,前缘应力集中的中上部碎块石不断掉落,局部形成凹腔,凹腔范围扩大难以支撑上部坡体时,坡肩发生坍塌,产生溯源性破坏。

(4)趋于稳定阶段。滑坡前缘坍塌后堆积于坡脚处,临空面坡度变小,坡体应力再次达到新的平衡,斜坡趋于稳定。

2.4.2防治措施

从4个阶段可知,前2个阶段是防治的最好时机。但因切坡建房、修路后治理空间有限,结合地方经济情况,能选用的治理工程措施主要是简易的干砌(浆砌)挡土墙,也是易于实现的防治措施。简易挡土墙对切脚后处于基本稳定的滑坡非常有效,不仅提高了抗滑力,尤其是前缘坡体局部稳定性,还阻止了块石掉落的溯源性破坏。

3 结 语

本文通过选取高家峪滑坡作为研究对象,从支护前后滑坡的位移、应力应变分析石家庄太行山区典型残坡积土滑坡变形破坏机理,探讨滑坡变形破坏过程。结论如下:

(1)切坡后的高家峪滑坡为新生性孕育期渐进牵引式残坡积切脚型土质岩床滑坡。

(2)分析滑坡支护前后的位移、应力应变发现,支护后不仅提高了滑坡整体稳定性,还有效阻止了前缘的溯源性破坏。

(3)残坡积土滑坡变形破坏基本为局部变形—基本稳定—再次变形破坏—稳定的过程,可分为蠕动变形、基本稳定、前部失稳坍塌、趋于稳定4个阶段,前2个阶段是防治的最好时机。