北京地方民族民间音乐工作坊的美育课程构建

丁艳茹

文化遗产承载着优秀的传统文化、承载着民族精神。习近平总书记高度重视文化遗产工作,他指出“保护利用好文化遗产功在当代,利在千秋”。2018年3月13日,在十三届全国人大一次会议第四次全体会议“部長通道”上,文化部部长雒树刚表示:“做好文化遗产工作,核心就是围绕‘保护、利用这四个字,文化文物部门要进一步落实好自己的责任,使我们的文化遗产,既要保护好又要活起来。”

古都北京,三千年的历史沧桑积淀了深厚的传统音乐精华。从西周开始,礼乐制度、宫廷雅乐、宴乐、民间音乐都在不断地发展。随着辽、金、元、明、清五个封建王朝先后在北京建都,北京逐渐形成了以汉族音乐传统为主的多元音乐文化交融发展的地方音乐风格。比如,金代的院本杂剧和诸宫调及说唱、戏曲艺术,代表着中国戏曲第一个黄金时代的元代杂剧,取代了北曲杂剧的明代昆曲,取代了昆曲地位的清代京剧,还有单弦牌子曲、京韵大鼓、北京琴书、铁片大鼓、西河大鼓等说唱艺术……北京地方民族音乐不仅曲调优美,还蕴含北京的人文精神,是我国优秀民族音乐文化的重要组成部分,值得传承与弘扬。

“兴于诗,立于礼,成于乐”,将文化遗产创新性地融入学校美育课程中,是对文化遗产进行继承与保护的体现。2018年6月,北京小学丰台万年花城分校被定为“十三五”规划国家社会科学基金重点课题“艺术教育综合改革研究”的实验基地校,成立了“京韵之声北京地方民族民间音乐工作坊”(以下简称“工作坊”)。工作坊看到了北京优秀传统音乐文化所包含的民族性、历史性、地域性,其能够为美育课程的设置及课程内容的选择与设计提供多样性空间,因此,着手对北京民族民间音乐进行了全面、深入的研究。

一、“北京地方民族民间音乐”进美育课程的价值

“北京地方民族民间音乐”进美育课程,就是突出艺术学科的特色教学,体现社会主义核心价值观,助力民族文化的“传承”与“弘扬”,体现作为培养人的艺术活动的特点,关注每一个学生的不同需求,给每一位学生自由发展的空间,激发学生学习北京地方民族民间音乐的兴趣,全面提升学生的民族艺术素养。

工作坊总结出北京地区传统音乐主要包含“儿歌童谣”“劳动号子”“叫卖调”“曲艺”“花会歌”“传统改编的现代歌曲”(主要以歌颂北京为题材)以及这些音乐中的相关文化。课程的研究以满足学生的学习要求为起点,促进学生的个性发展,促进教师专业发展,促进学校艺术特色形成,形成区域的艺术特色课程,达到构建小学地方民族音乐课程的研究目的。本课程的建立,可以为全国其他省(自治区、直辖市)特色民族音乐在小学的传承与弘扬提供蓝本。

目前,已有7所学校加入了工作坊,组成了区域联盟,旨在共同研究,共同发展。研究人员的构成体现出多元化、合理化的特点:有站位高的专家教授,有科研能力强的教研员,有课堂教学水平优质的学科带头人,有执行力强的市、区级骨干教师,有擅长北京地方曲艺表演的教师,有善于撰写科研论文的硕士研究生,有舞台和教学经验非常丰富的演员及教学管理者,有长期从事北京曲艺、曲剧教学及文化普及工作的北京市曲艺家协会理事。强大的人员组成,为课题有效、高效、长效的发展提供了条件与保障。

二、“北京地方民族民间音乐”课程的目标与内容

1.课程目标

如果想让北京优秀民族民间音乐在校园里开花结果,真正发展起来,就要制订科学合理的课程目标,并以课程目标为标准,以课题研究为载体,以学校美育为实施途径,开展丰富多彩的北京优秀传统音乐的艺术教育教学和实践活动,争取在全北京市的小学校园掀起学习北京地方优秀民族音乐的热潮,并辐射周边城市,把老北京的优秀音乐文化真真正正地弘扬并传承下来。《义务教育音乐课程标准(2011年版)》指出:“弘扬民族音乐,理解音乐文化多样性。应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐教学的重要内容。通过学习,学生熟悉并热爱祖国的音乐文化,增强民族意识、培养爱国主义情操。随着时代的发展和社会生活的变迁,反映近现代和当代社会生活的优秀中国音乐作品,也应纳入音乐课的教学内容。”工作坊据此制定了三点目标。

(1)传承弘扬北京优秀传统音乐文化,理解北京优秀传统音乐文化的多样性,全面提升学生的核心素养。达到以美育人、以文化人的育人目标,提高学生的艺术素养和人文素养。

(2)将北京传统音乐进行逐一筛选与整合,遴选符合学生审美感知能力的内容,形成系统的课程架构。

(3)以课题研究为载体,开展北京优秀传统音乐的艺术教育教学和实践活动;以课内、课外有机结合的实践活动为途径,有效推动区域艺术教育及课堂教学改革的发展。

2.课程内容

工作坊通过问卷、访谈、文献等研究方法,梳理出北京优秀传统音乐的内容与民族特性。

(1)北京地区的音乐体裁十分广泛,如花会歌、小调、北京小曲、岔曲、风俗歌、号子、叫卖调、曲艺、俗曲、儿歌等。许多传统音乐的演唱、演奏和记谱,都更偏重于对旋律线条流向意味的表现,其中不少音乐在节奏、节拍的处理方面,往往带有许多随意性。如京韵大鼓《丑末寅初》的片断,其旋律与唱词的京腔京韵相互吻合。

(2)北京地区有汉族、满族、回族等民族特色鲜明的音乐,也有不少从外地传入的并“入乡随俗”的音乐。这种多民族、多地域的融合,不仅让北京音乐的风格色彩更加多样,还使北京民歌在数量、艺术形式、表现手法等方面,获得了丰富与补充。

(3)工作坊将现有教材中关于北京地方音乐的内容进行整理与填充,对题材与体裁进行划分,经过逐一甄别后,选择适合于小学生审美价值观的部分内容,进行课程的构建。无论是叫卖调还是曲艺音乐,传统艺术的学习都是利用以师带徒、口传心授的方式进行传承。在科技不发达的过去,只有拜师学艺,才可能学到比较正宗的音乐技艺,但随着社会的发展,科技的进步,这种缺陷已经可以通过视频、音频、影像等技术进行弥补。工作坊还采用“活态传承”的教学方式,直接请传统艺术的传承人来学校进行现场教学,使学生们更加直接有效地学到精髓。

3.课程研究路线

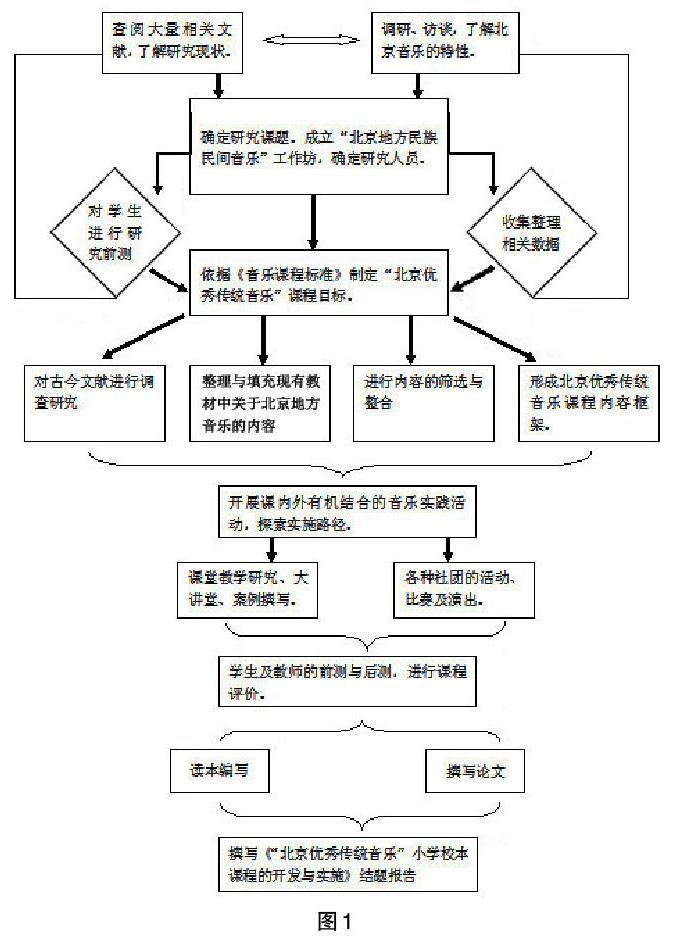

通过多维度专家引领课题的开发与实施,老藝人、科研人员、艺术团体、演员等各界人士共同参与研究,工作坊以学生的认知水平为基础,调整学生学习的路径,完善课程内容和实施策略与教学方法,制订了研究路径(见图1)。

三、“北京地方民族民间音乐”课程的实施与发展

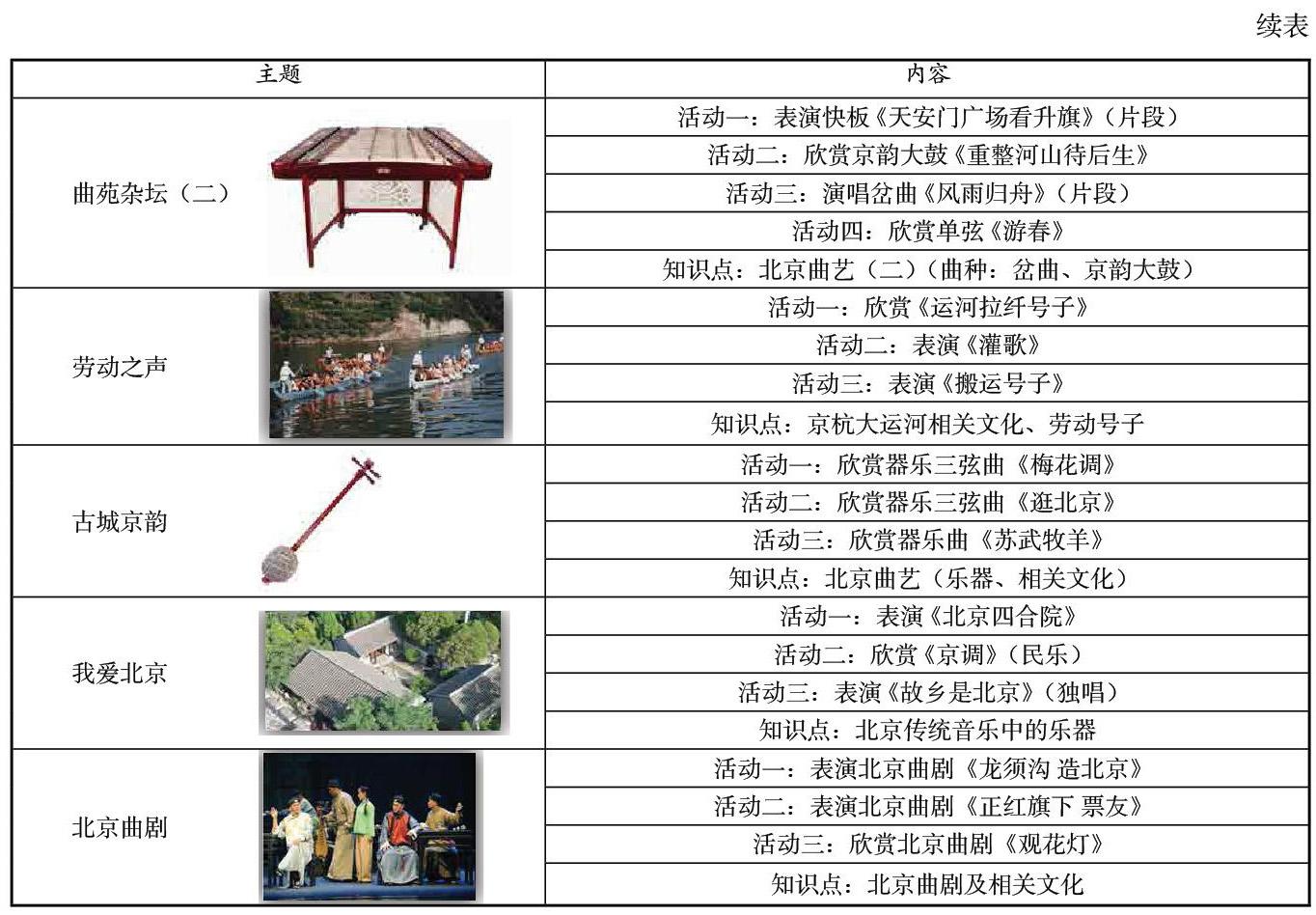

本课程意在让学生在各种综合性艺术表演中,感受和理解北京优秀音乐的内涵美,通过课内、课外有机结合,理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵。工作坊在现有的资源库中,选择了符合小学生审美能力的部分,完成了《北京地方民族民间音乐》课程读本的编写。读本中,有音乐的特色活动设计,有音乐知识的介绍,有对音乐与相关文化的拓展介绍,有谱例和图片,这让学生拿到手里爱不释手,让授课教师上起课来得心应手,使课题研究更加有实效性,使学生和教师真正有实际获得。教师既可以用读本作课程教学内容,也可从中精选难度比较大的内容,作为课外演出的曲目(见表1)。

工作坊开展的最终目的,除了传承弘扬北京优秀传统音乐文化、理解北京优秀传统音乐文化的多样性外,还将逐步让学生因为能会,所以自信;因为自信,所以愿展;因为愿展,所以成功;因为成功,所以成长,进而达到育人目标,全面提升学生艺术核心素养。

工作坊聘请了北京曲剧团的专家来进行课内授课;聘请北京戏曲职业学院的讲师来进行社团课辅导;聘请北京曲剧团的演员及编导给孩子们上形体表演课。孩子们刻苦地学习、投入地表演,进步非常大。2018年12月,单弦表演社团学生参加了在民族文化宫举办的“赵玉明老师终身成就曲艺艺术家称号”专场演出,有幸与90岁高龄的表演艺术家同台表演了单弦曲《北京小吃》,还与曲艺界表演艺术家李金斗、冯巩等演员进行合作,这些艺术家们对专业的热爱深深地感染着孩子们,同时,他们也更近距离地了解了北京音乐文化,体会着北京优秀音乐文化的独特魅力。2019年7月,北京小曲《十二月》入围“2019北京少儿曲艺比赛”决赛,成绩优异(见图2)。

学生们通过参与比赛、演出,激发了学习北京地方民族艺术的兴趣,提高了表演能力,了解了多元文化,建立了自信,身心得到了协调发展。

(作者单位:北京小学丰台万年花城分校)

责任编辑:孙昕

heartedu_sx@163.com