特色田园乡村建设中的文化保护与传承

——“紫金奖”金奖作品《昔蓝,惜蓝》解析

■ 孙 湉 SUN TIAN

0 引言

乡村不仅是传统的农业生产地和农民聚集地,兼具经济、社会、生态、文化等多重功能,与城镇互促互进、共生共存。然而在新型城镇化快速发展进程中,乡村面临着资源外流、活力不足、公共服务短缺、人口老龄化和空心化、乡土特色受到冲击破坏等问题和挑战[1]。

乡村建设量大面广,2017年6月,江苏率先开展了特色田园乡村建设行动,开创江苏“新乡土时代”,为全国实施乡村振兴战略探路。在这样的背景下,由中共江苏省委宣传部、江苏省住房和城乡建设厅联合中国建筑学会、中国城市规划学会、中国风景园林学会共同举办的2018年第五届“紫金奖·建筑及环境设计大赛”,以“宜居乡村·我们的家园”为主题,倡导“真题实做、实用创新”,由参赛者自行选择真实村庄为题材进行创作,旨在鼓励和引导更多的设计师和社会各界人士关注乡村,投身乡村建设。

本文以大赛金奖作品《昔蓝,惜蓝——南通二甲镇蓝染工艺的坚守》为例(图1),探讨以乡村文化资源优势发展特色产业、完善公共配套设施、美化农村生态环境、拓宽农民增收渠道、吸引青年人回流、激发村镇活力,从而传承乡村“非遗”的发展路径。

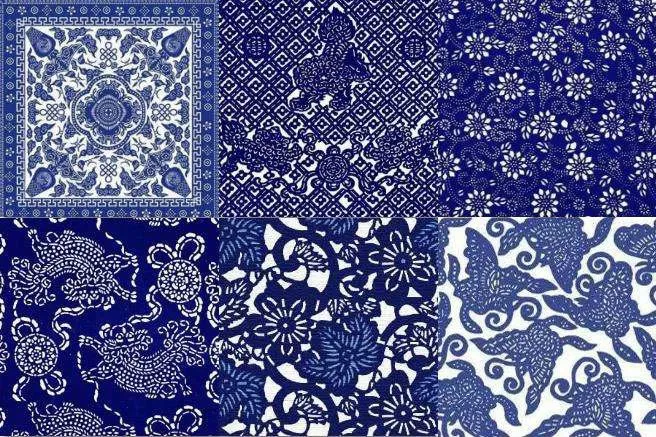

1 村庄现状

江苏省南通市有几张城市名片,南通蓝印花布正是其中之一。南通自古便棉纺织业发达,历史上以生产“南通小布”著称,同时这里又曾是有名的小叶蓼蓝(蓼科一年生的草本植物,主要用作染色及药用)的产地。蓝印花布在南通地区传承了近千年,曾经家家户户都能染织、制衣。或许和“云锦”“刺绣”这些服务于皇家贵族的织物相比,蓝印花布这种“土布”显得难登大雅之堂,但是它是根植于普通百姓生活的,是南通人代际传承的见证,人们把对美好生活的向往寄托在它蓝白相间的纹样里(图2)。

一块正宗的南通蓝印花布,需要经过:选坯布—刻版—上浆—染色—晾晒—刮灰等工序,耗费数日才能制作完成。整个工艺都是纯手工操作,区别于机印花布,没有一块成品是完全一样的。特别是染色的过程中,灰料的开裂会在成品上留下参差丝缕的蓝色裂纹,这也是手工蓝染的独特魅力。而在当今化学染料被普遍使用的时期,纯天然的草木染也不会对环境造成过多威胁。2006年,“南通蓝印花布印染技艺”被列入首批国家级非物质文化遗产名录。

然而,随着城镇化进程的推进,和现代工业印染技术的冲击,这一传统手艺也正在逐渐没落,亟需抢救。

图1 金奖作品《昔蓝,惜蓝》效果图

笔者通过走访发现,仅在南通通州区二甲镇的村庄里,还存留着一些以家庭为单位的染坊,如:曹裕兴染坊、振兴染坊等(图3),当地的蓝染工艺仍然保持着纯手工的古法制作方式。传承人们数十年来不忘初心,坚守着纯粹匠心,子承父业,有的染坊甚至传承了几代人,已超过百年。

图2 南通蓝印花布部分纹样

图3 振兴染坊内生产场景

目前,二甲镇蓝染产业面临的困境是:青黄不接——村里的传承人年龄都在四五十岁以上,蓝印花布制作繁复,传统纹样整体缺乏现代感,且工作环境相对简陋,这使得年轻人不愿意返乡从事这一行业,传统手艺很可能就此失传;原材料断链——当地不再有大面积用作染料的蓼蓝植物种植,蓝靛依靠从贵州等地引进;宣传不足——现存的几个染坊均位置偏僻,村镇宣传力度不够,成品售价高且同行竞争大,产品以出口日本、美国为主,内销比较少。

2 有机更新

目前,基地内仍在生产的染坊在村内的位置较为集中,且建筑主体结构保存较好,其外部均有一定规模的布匹晾晒场地,形成独特的景观。染坊是整个区域的文化核心,传承人的住所大多紧邻染坊,基本形成“前街后坊”的格局形态。

在过去的快速城镇化过程中,乡村建设往往简单粗暴,常常是对城市建筑的盲目模仿,或者一味地强调旅游价值。虽然短期内村民的卫生和居住环境改善了,但原本的乡土风貌却丢失了[2]。因此,在设计过程中,将蓝印花布这一不可替代的文化基因作为规划的一条主线,充分尊重既有乡村物质空间和地域特色。村庄旅游的开发,既面向游客,更面向原住村民,一切基础设施的建设都考虑同时兼顾两者所需(图4、5)。

设计团队考虑利用现有水系将荒地变为蓼蓝种植园,恢复染料作物的种植,游客也能进行采摘,感受叶脉中汁液青出于蓝的神奇;利用染坊内闲置的杂物间,将其局部改造成二层,成为刮浆制版的教学地,游客在参观师傅们制作过程的同时,也能在一楼的染缸亲自染色(图6);特别破旧的房屋,拆除围护结构,保留骨架形成新的晾晒广场,同时承载村庄的记忆(图7);百年老字号被重新解构,成为布料展示和设计创新的平台,希望在未来有更多的文化元素融入其中,也希望借此为产业发展带来新的突破;除此之外,在村口新建仓储物流中心,蓝印花布产品在此统一发包,销往海内外;改造的商业街最大程度地保留了村庄原有的肌理、尺度和空间形态;部分民宅改造作为民宿,并且新建了展览馆。

整个设计对原有村落不作大规模拆建,使原住村民的生活形态得已延续。规划拓展和完善了当地的蓝染产业链,把村民的日常劳作最真实地还原在游客面前。保留老街的总体格局,传统生活空间文化特质尽可能地完整传承[3]。相对组团式的居民聚落,游客的活动空间则是呈线形,轻介入地穿插其中,注重新老建筑风格、色彩、高度、体量的协调,在其中游客可以亲身体验到“刻版—上浆—染色—晾晒”的完整流程。室外开放空间承担起衔接传统文化与新功能的作用。

图4 蓝染产业链空间规划示意图

图6 染坊内部空间效果图

图7 晾晒广场效果图

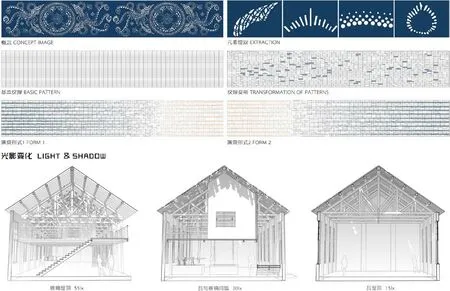

图8 蓝印花布符号在设计中的抽象化运用

3 本土符号

蓝印花布这种布艺本身就是一种很好的中式装饰品,它质朴的色调带着淡泊清远的韵味,和竹、木等材质天然契合。除了就地取材,直接将布料用作村庄风貌的装饰外,设计团队也尝试把它抽象化、符号化地转换到建筑设计中。

蓝与白可以被诠释成一种“图-底”关系,对应到建材的“虚-实”表现中,则是“通透”与“封闭”的相对印象。比如“实”的部分:大面积砖墙、瓦片等,“虚”的部分:玻璃、水面、通透的隔断等。在染坊的改造中,我们尝试把部分屋面缺损的瓦片替换为同等尺寸的透明瓦,不同时间和不同季节的光线变化让室内空间充满了斑驳、流动的效果(图8)。既体现了当地特色,也有效避免了“千村一面”。

4 结语

在城乡二元结构体系中,乡村的文化地位长久以来处于弱势。在快速城市化浪潮下,乡村的既有空间环境资源也往往难以得到充分尊重。

而非遗项目的保护,不能只依靠政策支持,更应该让非遗保护理念融入当代人的生活,赋予其强大的生命力,才能从本质上继承下来。

以文化传承为核心,以产业为纽带的“文化+”乡村振兴模式,是挖掘乡土文化在乡村建设中的价值,将文化产业各个环节的系统组织与既有空间环境的系统改造相结合,使乡村的产业振兴、农民增富与村镇环境的优化成为一个相互促进的综合事业,由此催生富有生命力的特色田园乡村,也由此实现民间非遗技艺的可持续活态传承。在同一个空间和场所里,同时实现村民的“传承家园梦”和市民的“文化田园梦”。

——以贵州省黔东南地区蓝染工艺为例