后增长时代中国的城市收缩:识别与应对

周柯 齐秀琳

摘 要:在经济进入新常态和人口结构性压力逐渐凸显的背景下,城市收缩是中国学界和政策界当前和未来面临的重要议题。中国每年都有相当数量的城市发生一定程度的收缩,这些城市主要分布在中西部地区和劳务输出大省,且多为区域发展中的“外围”城市、传统资源型城市和工业城市。城市收缩的动因可归于人口流失、资本转移和地方官员竞争。政府在应对城市收缩时须因地制宜,若城市尚有复兴可能,则应采取相应对策刺激经济发展,扭转城市的收缩趋势;若无复兴可能,则须转变发展思路,施行“精明收缩”策略。

关键词:城市收缩;识别;分布;动因;应对

中图分类号:F291.1 文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2020)01-0033-06

一、引言

城市具有“萌生—兴盛—衰退—消亡”的生命周期。①在一定阶段内,城市以人口流失为显著特征的收缩不可避免。历史上,许多盛极一时的城市最终都消失在了时间长河当中。从毁于战争的迦太基到亡于天灾的庞贝,再到因未知因素而消失的楼兰古城,无不彰显着城市生命周期中的“收缩”一维。二战后,城市收缩更是作为一种普遍现象在全世界蔓延开来。20世纪60年代的收缩城市主要分布在西欧;至2007年,全球有超过1/6的城市经历过收缩。随着经济进入新常态和人口结构性压力日益凸显,中国局部性的城市收缩现象也逐渐进入人们视野。据统计,2000至2010年间中国有26.71%的地级及以上行政单元和37.16%的縣市(区)发生了收缩。②收缩城市是后增长时代下的新生事物,对其进行科学合理应对是城市高质量发展的应有之义。2019年4月8日,国家发改委在其官网发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中首提“收缩型城市”概念,指出收缩型中小城市要瘦身强体,转变惯性的增量规划思维,严控增量、盘活存量,引导人口和公共资源向城区集中。③

城市收缩研究萌芽于20世纪70年代德国政府对局部人口流失问题的关注,而“收缩城市”(shrinking cities)的概念则最早由德国学者Huermann和Siebel于1988年提出,用来指代受去工业化、郊区化、老龄化以及政治体制转轨等因素影响而出现的城市人口流失乃至局部地区空心化的现象。相较于早期相关研究中普遍采用的“衰退(decline)”“衰减(decay)”等术语,“收缩(shrinking)”更为中性。实际上,“衰退”也好,“衰减”也罢,背后都暗含着城市必然会扩张,否则即为不正常的(增长主义)思维模式。而城市收缩研究的兴起本身就是对这种思维模式的挑战。西方学界对城市收缩动因的讨论多集中于人口、资本和政治三个维度。第一,从最根本的意义上来说,城市是人口在空间上集聚的产物。城市的人口出生率、死亡率和迁移水平等人口学问题直接影响到城市的兴衰。一些以西欧和日本城市作为对象的研究表明,较低的生育率、人口老龄化、家庭规模收缩和人口迁移减速等因素是城市收缩的主要原因。④第二,根据新马克思主义的观点,资本在增值驱动下做出投资、撤出投资和再投资的周期决策,它有意识地促使城市化的非均衡发展成为常态。⑤在这个过程中,获得资本的地区成为发展中的赢家,失去资本的城市则很有可能变为收缩城市。进一步的,资本流动所造成的城市收缩表现为三种:“中心—外围”模式下外围城市的收缩⑥、郊区化进程里中心城市的收缩和传统工业城市和资源型城市的收缩⑦。第三,政治冲击导致一些城市由盛转衰,典型的如东欧剧变后该区域内众多城市出现的急剧收缩现象。城市收缩也可能是多种因素综合作用的结果。⑧例如东欧城市的收缩不仅有政治经济体系崩溃的原因,也与其低生育率、人口老龄化等人口学特征密不可分;又如在城市收缩过程中,本地产业衰落、政治冲击和全球化的影响之间往往存在互相强化的逻辑。

除了借鉴西方的研究方法对中国城市收缩进行测度和动因分析外,国内学界集中探讨了中国城市收缩问题的特殊性和研究困境。⑨表现在测度方面,中国城市实体地域和行政地域的“二元性分割”使得对“城市”这一概念的界定本身就十分困难。⑩另外,不同资料来源上人口统计口径的不一致使得数据之间不对接和不可比,这进一步造成了测度城市收缩的困难B12;表现在动因方面,中国所处发展阶段和独特的政治经济体制使得中国城市收缩具有不同于西方城市的动因。B13相较于西方,目前国内学界对城市收缩的研究尚处于起步阶段,许多问题并未得到澄清。本文将在以往研究的基础上,在深入把握城市收缩概念本质和充分考虑中国情境的前提下,对中国的城市收缩现状进行识别并讨论其分布特征、动因和应对思路。

二、中国城市收缩的识别方法与指标构建

目前学界对城市收缩内涵的界定可分为两类:一类侧重于人口流失;另一类则沿着Huermann和Siebel的理论思路,除关注城市所表现出的人口流失等方面的收缩迹象外,还强调这些迹象背后的结构性困境。基于对概念内涵的不同界定,学者们发展出了识别城市收缩的不同方法。一些学者以人口流失水平作为识别城市收缩的单一指标,但他们对于发生何种程度和时间跨度的人口流失才应被识别为收缩城市的观点却并不一致;另有一些学者在接受了Huermann和Siebel关于城市收缩概念的基础上,试图发展出更为综合性的指标来识别城市收缩。二者之中,由于测度相对简单和数据的可得性强,以人口流失水平作为识别指标的优点显而易见。实际上,有学者认为即使从综合角度来看,人口流失水平依然是一个更好的指标。原因在于人口流失已经充分反映了城市的环境恶化、收入水平下降和吸引力消失等方面的问题。

然而,在对中国城市收缩状况进行识别时,仅依靠人口流失指标有可能会带来误判。第一,除了时间跨度较大的人口普查数据之外,中国现有公开数据库里的统计口径往往是户籍人口而非常住人口,而单独利用户籍人口数据是无法准确捕捉人口流动状况的;第二,中国尚处于城镇化进程当中,无论是人口从乡村流入城市,还是由外围城市流向中心城市(抑或反向流动),可能在本质上都无关于所谓的城市结构性危机。典型的,如北京和上海等城市近年来一直在推行旨在疏减城区人口的政策并取得了一定效果,但并不能由此判定这些城市发生了收缩——这既与强调经济结构危机的城市收缩的概念内涵不符,也与人们的直觉相悖。鉴于此,有必要构建一个新的、更为综合性的指标体系来识别中国的城市收缩现状。

本文利用熵值法构建综合性指标以识别中国的城市收缩现状。熵值法是一种客观赋权法,其根据各项指标观测值所提供的信息量大小确定相应权重。因相较于基于主观赋权的传统方法更具客观性和科学性,该方法被广泛应用于社会科学的各领域。为科学合理地测度城市收缩水平,本文以人口、经济、基础设施和环境四个维度构造综合性指标,每个维度又包含若干子指标。具体而言,本文以城市年末总人口和人口密度来表征人口维度;以城市人均GDP、GDP总量、年末城镇失业人数和地方财政预算内收入表征经济维度;以城市小学学校数目、中学学校数目、每百人公共图书藏书数、医院数目、人均道路面积以及万人拥有公共汽车数表征基础设施维度;以城市工业烟尘排放量和生活污水处理率表征环境维度。另外,根据不同指标对相应维度的贡献方向不同,按照熵值法计算中的处理方法将指标按贡献类型分为正负两种。具体的,除人口密度、年末城镇失业人数和工业烟尘排放量外,其他指标均为负向指标。

本文所用数据源于2004—2016年《中国城市统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》。在删除了一些具有明显错误的观察值并运用插值法对部分缺失值进行处理后,最终得到共290个城市的数据。另外,由于部分城市在样本期间经历了行政区划调整,我们以2016年为基准对其他年份的数据在地理空间上进行了重新匹配。最后,本文利用整理后的数据计算了跨度为2004—2016年、共290个城市的收缩综合得分。

三、中国城市收缩的时空分布与动因分析

1.中国城市收缩的时空分布

在对收缩城市进行识别时,如果某一城市的收缩综合得分高于上一年,则判定这一城市具有收縮迹象。本文据此计算了每个年份的收缩城市数量,并绘制了2004—2016年收缩城市数量变动的时间趋势图。从图1中可以看出,首先,除少数年份外(2014年),每年都有相当数量的城市发生一定程度的收缩。这意味着收缩与扩张一样,是城市生命周期中的固有部分。其次,收缩城市的数量变动趋势并不清晰。这反映了年度数据无法捕捉城市结构性变化的固有缺陷,下面我们将用更稳健的标准识别城市收缩。

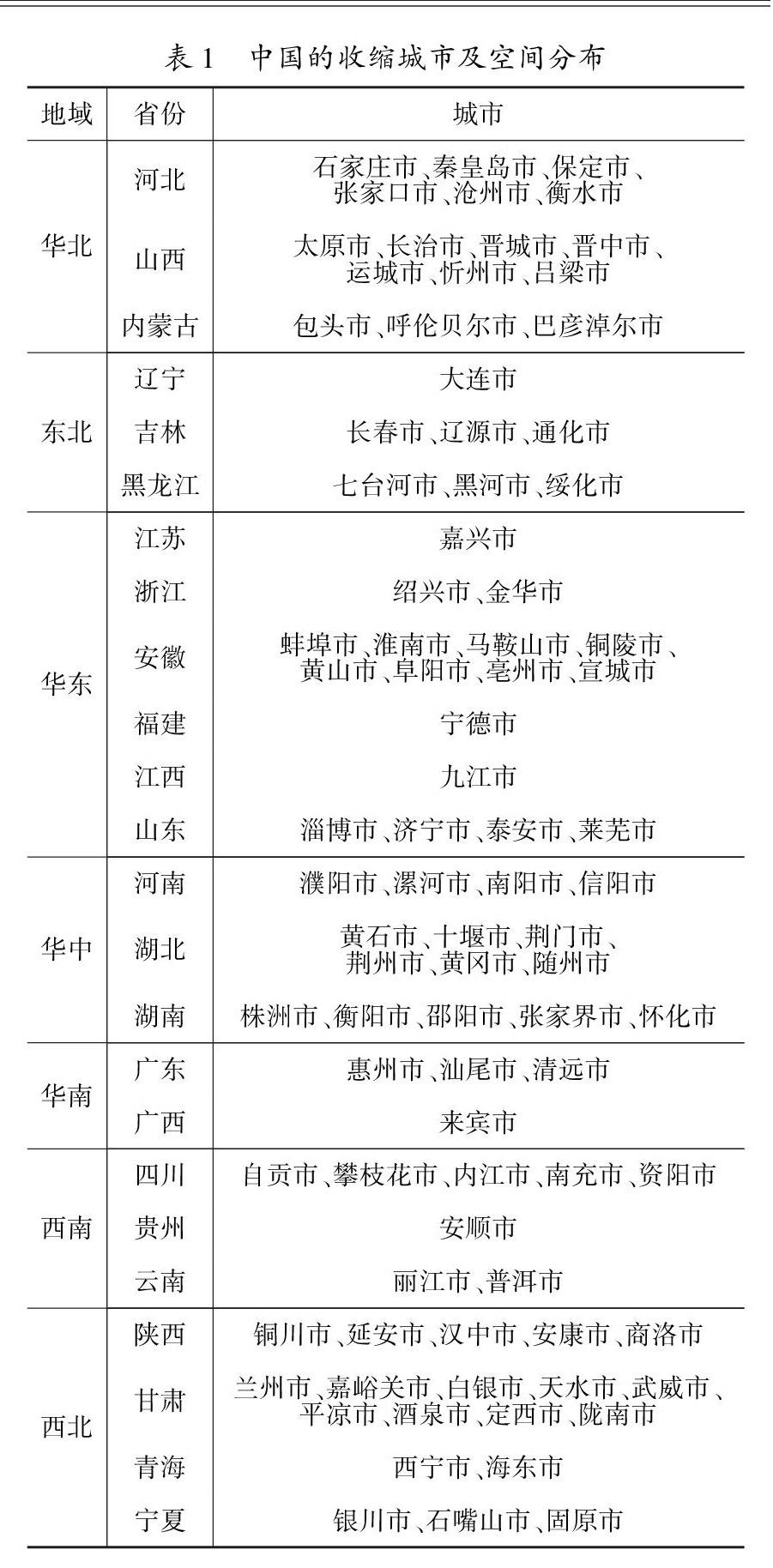

为克服年度数据在识别城市收缩时的缺陷,借鉴以往研究,本文将在样本期内多个年份发生收缩的城市认定为收缩城市。具体而言,第一,我们筛选出2016年收缩综合得分高于2004年的城市作为判定收缩城市的新样本;第二,以新样本作为研究对象,将在5年及以上年份中出现收缩综合得分高于上一年的城市识别为收缩城市。根据这个标准共得到收缩城市86个,占总样本的29.7%。收缩城市及空间分布见表1。

从表1可知:第一,中国的收缩城市主要分布在相对落后的中西部地区。第二,劳务输出大省,如安徽、河南和四川的收缩城市的数量较多。第三,收缩城市多为区域发展中的“外围”城市。表现在一省内,除少数整体发展动力不足的省份外,省会城市皆不在收缩城市之列;表现在更广区域里,收缩城市往往处于各个级别中心城市的外围。第四,多个传统资源型城市和工业城市发生了收缩。另外需要指出的是,根据本文所用数据和识别方法,东北仅有少数城市发生了收缩现象,但这可能只是因为该地区城市出现收缩趋势的时间较早。

2.中国城市收缩的动因分析

第一,人口流失。从根本上来说,城市是人口集聚的产物,伴随城市人口流失的必然是城市的收缩。实际上,国外学界对城市收缩问题最早的关注就源自于东欧剧变和两德统一后相关地区人口的持续性流失现象。改革开放40年来,中国经济发展取得了巨大的成就,但地区间的经济发展水平极不均衡。这不仅体现在东西部之间的巨大差距,也体现在大城市的持续繁荣和部分中小城市的持续性增长动力不足上。在中国特有的财政分权体制下,经济发展水平的不同意味着如教育、医疗和环保等地方公共品供给水平的差异,而更高水平的公共品供给能够吸引人口流入。随着中国户籍制度逐渐放开,更多的人口将选择迁移到经济发展水平较高的城市,由此造成人口迁出城市的收缩。当前,多个城市在大力推行旨在吸引人才的优惠政策。例如郑州、沈阳和西安等城市把引进人才的门槛降至中专水平,并放宽了对专业技能人才的引进条件;武汉、成都等城市以住房和补贴等各种优惠条件引进各行业顶尖专家。“抢人大战”进一步导致人口向少数大城市集中。另外,在中国人口的迁移大潮中,有意愿和能力进行迁移的多为青壮年劳动力,这使得人口流出城市的老龄化问题更为严重,从而进一步限制了这些城市在未来的吸引力。

第二,资本转移。根据新马克思主义城市理论,资本为寻求自身增殖会从收益率较低的城市转移到收益率较高的城市,伴随这种资本空间转移的就是一些城市的繁荣和另一些城市的收缩。体现在中国城市收缩的格局上:首先,资本从中西部欠发达地区流出。进入新世纪以来,虽然中国施行了诸如“西部大开发”“中部崛起”和“东北振兴”等旨在推动区域均衡发展的国家战略,但东部地区依然在营商环境和资本回报率等方面显著优于其他地区,这导致了中西部地区的资本持续流入东部地区。与此同时,随着中国劳动力成本优势的逐渐丧失,国内大量制造业企业外迁至南亚、东南亚等劳动力价格更为低廉的国家,使得原本以劳动密集型产业为支撑产业的中西部城市面临着更大的收缩压力。其次,资本从传统资源型城市和工业城市流出。由于矿产资源开采周期有限,过去依矿而立的城市(如攀枝花等)在矿产挖掘殆尽或资源价格出现不可逆下降时就很可能出现收缩;而随着国内产业结构的不断升级和外贸环境的变化,工业产品的相对报酬率日益走低,使得逐利的资本从工业城市持续流出到其他城市和非工业部门,这给传统工业城市带来巨大收缩压力。这里需要指出的是,虽然资源总是有限的,而产业结构总是要升级的,但这并不意味着传统资源型城市和工业城市必然会发生收缩。这些城市出现收缩的根本原因在于其在以往发展过程中高度依赖单一的产业结构,而未能对未来可能出现的环境变化提供合宜的应对方案。

第三,地方官员竞争。中国的收缩城市多为区域发展中的“外围”城市。形成这种分布的原因不仅在于上述人口流失和资本转移,还有其深层的政治经济学逻辑。中国地方官员之间存在着激烈的以经济增长为内容、以晋升为目的的“晋升锦标赛”。B13这一方面构成了中国经济在过去几十年高速发展的重要制度保障,另一方面也造成了一些区域发展中的弊端。以往研究对这些弊端的讨论多聚焦于地方保护主义、重复建设和恶性竞争等方面,但收缩城市的分布则展现了“晋升锦标赛”的另一消极后果:由于地方官员任期有限且手握信贷、土地和政策等各种资源,所以在巨大的竞争压力下会倾向于优先发展如省会城市等本已发展很充分的城市,而忽视辖区内相对落后的其他城市,以谋求地方经济总量短期内的快速增长。更糟糕的是,这种具有倾向性的发展策略还具有时间上的正反馈效应:原本发展水平较高的城市因为能够得到各种支持所以发展得更好,进而能够获得更多资源;而原本发展水平较低的城市则因得不到支持而发展滞后,进而在未来更加无法获得资源。这最终在空间上表现为中心城市不断膨胀和“外围”城市持续收缩的马太效应。

四、中国城市收缩的应对路径

在以往的理论和实践中,关于城市收缩问题的应对思路可分为“反应”(reaction)和“适应”(adaptation)两种。前者指采取一定措施刺激收缩城市的发展,扭转城市的收缩趋势进而实现复兴;后者指在承认城市收缩不可避免的前提下,有针对性地施行一系列适应和优化政策,实现城市“小而精”的发展。在“增长主义”理念主导下,决策者倾向于将城市视作持续性的“增长机器”(growth machine),而城市收缩则是需要防范和治理的负面现象。进一步的逻辑自然是,只要应对方法得当,收缩的城市必将实现复兴。实际上,关于一些城市在收缩之后有无复兴可能这一点,当地居民和决策者往往需要一代甚至几代人的时间才能充分认识到并对此进行有针对性的规划。而在承认收缩不可避免且复兴几无可能的前提下,“精明收缩”(smart shrink)被普遍接受为应对城市收缩的基本理念,意指“为更好的规划——更少的人、更少的建筑、更少的土地利用”。贯彻该理念的典范为美国城市扬斯敦2010年规划(Yongstown Citywide Plan)。在应对中国的城市收缩问题时,学界和政策界首先须完成的是对以往增量规划思维的转变。国家发改委在其发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中对收缩型中小城市发展路径的相关表述即为这种思维转变的体现。

然而,由于与西方发达国家所处的发展阶段不同,在应对中国的城市收缩问题时还须明确一点:雖然有些城市持续性的收缩难以避免,之后也不存在复兴之可能,但这并不意味着所有城市一旦收缩就无法复兴。以往一味追求“变大变强”的城市发展理念固然不妥,但若过于强调收缩后即无法复兴的观点同样失之偏颇。因此,当一个城市出现收缩迹象后,科学的做法应是先结合当地具体情况判断该城市在可预期的未来是否有复兴可能,而这种判断应来自对收缩动因的深入分析和理解。进一步的,若城市尚有复兴可能,则应采取相关对策刺激经济发展,扭转城市的收缩趋势;若无复兴可能,则须转变发展思路,施行“精明收缩”策略。换言之,“反应”和“适应”两种思路本身并无对错之分,关键是要结合实际情况,因地制宜地在二者间进行选择。此外,从上文分析来看,中国的城市收缩不仅反映了城市本身的增长动力问题,而且与国家层面的政策和相关制度密切相关。因此,要科学应对城市收缩问题,必须实现国家和地方两个层面的合理联动。

1.“反应”:实现城市复兴

第一,以产业升级寻找新的增长引擎。传统产业不可避免的衰落与城市的转型困境共同导致了一些城市的收缩,有学者将这种现象称为“趋势型收缩”。B14趋势型收缩十分常见,如地处美国五大湖传统工业地带的城市群和英国传统工业城市利物浦、曼彻斯特等就是典型例证。中国一些传统资源型城市和工业城市同样面临着产业结构不合理带来的增长动力不足问题。随着资本和人口的不断外流,这些城市很有可能发展为收缩城市。在这种情况下,政府正确认识本地禀赋结构并寻找合理的产业升级路径,因地制宜地施行有效的产业升级政策就十分必要。这将帮助收缩城市重新焕发生机并实现复兴。当然,要成功推动产业结构升级本身就是相当大的挑战,这需要地方政府有足够的智慧和执行力。另外,尚未面临收缩压力的城市也须在产业结构方面尽早布局,以应对未来发展环境的可能变化。

第二,以产业多样化和区域协同构建新的发展路径。集中发展单一产业虽有利于发挥专业化的优势,但对城市发展而言也意味着更高的系统性风险。有研究表明,在全球化进程中,那些过分依赖单一产业与经济部门的城市更易发生收缩。因此,在应对城市收缩问题时政府须合理布局,构建科学的、多个产业互为支撑的生态系统,以弱化因某个产业的突然衰落而对城市发展带来的冲击。另外,相较于已经集聚了大量资源的中心城市,外围城市更难承受经济波动的冲击。其原因在于后者长期处于一种系统性的不平等和受压抑状态,因而对劳动力和资本的流动也更加敏感。因此,构建区域间不同城市协同发展的有效模式是政府防范和应对城市收缩的必要措施。

第三,以更合理的考核机制推动新的发展模式。如上所述,中国地方官员之间以晋升为目的的激烈竞争虽有效刺激了地方经济的发展,但也存在着诸多弊端。一方面,经济增长作为考核目标的单一性造成地方官员往往重发展而轻民生;另一方面,在有限的任职期限和巨大的考核压力约束下,地方官员更倾向于将资源集中投入到在短期内更易出成效的部门或区域,从而造成区域经济发展中“中心—外围”模式。因此,要有效应对城市收缩问题,政府须系统改进现有的以经济增长为主要考核内容的地方官员考核方式,通过构建更为科学的激励机制,促使地方官员重视辖区内各城市之间的均衡发展,从而避免中心城市持续膨胀而外围城市持续收缩的现象。

2.“适应”:精明收缩

第一,合理规划,避免土地空置。土地是城市最重要的资源之一,在对城市土地进行规划时,要充分考虑城市的可持续发展路径。这既包括合理分配土地功能,也包括控制城市土地总量规模,避免无节制开发。此外,城市收缩意味着一些城市将出现因人口流出而产生的大量空置土地。如何合理有效地利用这些土地将是一个重要的课题。由发达国家的相关经验来看,须重视两个方面:首先,通过合理规划,将有限的人口在空间上进行集中,并将其他区域开发为绿地和公园等公共服务设施;其次,改善交通设施和网络质量,给生活在若干集中区域内的人们提供生活和社交的必要支持。总之,政府应转变惯性的增量规划思维,盘活存量,采取科学合理的措施优化收缩城市的土地利用。

第二,转变思路,提升公共服务。虽然一些城市的收缩不可避免且无复兴可能,但这并不意味着这些城市的居民生活质量就要随之下降。随着资本流出和人口外迁,在短期内这些城市自然会产生一些衰败现象,但城市规模缩小的同时也给它们的发展提供了新的机遇。首先,城市的收缩意味着更小的财政压力,政府会拥有更充足的资金用于提供高质量的公共服务;其次,扩张进路的不可行使得地方政府更具利用有限资源改善民生的动机。当然,公共服务质量的提高仍需合理的官员考核机制作为支撑。在收缩城市中,政府通过更科学地对资源进行配置以提升对剩余人口的公共服务质量,可保障城市居民的生活质量,令城市虽“收缩”但不“衰败”。

注释

①周恺、钱芳芳:《收缩城市:逆增长情景下的城市发展路径研究进展》,《现代城市研究》2015年第9期。

②张学良、刘玉博、吕存超:《中国城市收缩的背景、识别与特征分析》,《东南大学学报》(哲学社会科学版)2016年第4期。

③《国家发展改革委关于印发〈2019年新型城镇化建设重点任务〉的通知》,国家发展与改革委员会网站,https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201904/t20190408_962418.html,2019年3月31日。

④Rieniets,Tim. Shrinking Cities: Causes and Effects of Urban Population Losses in the Twentieth Century. Nature and Culture,2009,Vol4,No.3.

⑤杜志威、李郇:《收缩城市的形成与规划启示——基于新马克思主义城市理论的视角》,《规划师》2017年第1期。

⑥Reckien D, Martinez-Fernandez C. Why Do Cities Shrink?. European Planning Studies,2011,Vol19,No.8.

⑦徐博、庞德良:《增长与衰退:国际城市收缩问题研究及对中国的启示》,《经济学家》 2014年第4期。

⑧Bernt M, Haase A, GroβMann K, et al. How does(n\"t) Urban Shrinkage Get onto the Agenda? Experiences from Leipzig, Liverpool, Genoa and Bytom. International Journal of Urban and Regional Research,2014,Vol38,No.5.

⑨張明斗、曲峻熙:《城市精明收缩的空间模式、分析框架与实施路径》,《学习与实践》2018年第12期;刘贵文等:《基于人口经济数据分析我国城市收缩现状》,《经济地理》2019年第7期。

⑩ 龙瀛、吴康、王江浩:《中国收缩城市及其研究框架》,《现代城市研究》2015年第9期;刘玉博、周萍:《中国城市收缩空间尺度探析与典型收缩形态识别》,《北京规划建设》2019年第3期。

B11郭源园、李莉:《中国收缩城市及其发展的负外部性》,《地理科学》2019年第1期;吴康:《城市收缩的认知误区与空间规划响应》,《北京建设规划》2019年第3期。

B12章昌平等:《收缩的挑战:扩张型社会的终结还是调适的开始?》,《公共管理学报》2018年第4期;匡贞胜:《城市收缩背景下我国的规划理念变革探讨》,《城市学刊》2019年第3期。

B13周黎安:《转型中的地方政府》,格致出版社,2008年,第162页。

B14张京祥、冯灿芳、陈浩:《城市收缩的国际研究与中国本土化探索》,《国际城市规划》2017年第5期。

责任编辑:澍 文