中国科技政策网络分析:行动者、网络结构与网络互动

章昌平 钱杨杨

摘 要:科技政策既是指导我国科技事业发展的战略准则,也为“大众创业、万众创新”提供引导和制度保障。政策网络作为政策研究中的一种权威分析路径,对分析影响政策效果的重要结构性要素具有较强的解释力。政策网络的研究主要分为“利益集团的协调”和“治理”两种流派,前者关注政策制定过程中利益集团与国家之间的复杂结构关系和这种结构关系是如何影响政策过程和政策结果的;后者从治理的角度出发,政策网络被认为是一种治理模式,它经常被用于调整行动者之间的互动关系和网络结构,从而有利于政策结果的产出。要全面了解我国科技政策的现状和挖掘其制定和实施过程中存在的问题,需要对其中行动者的结构关系进行分析,寻找调整行动者网络关系的途径,从而建立“利益协调-治理”的分析框架,厘清我国科技政策中政策网络类型、行动者类型间网络利益关系,并提出相关治理策略。通过收集我国各级政府制定的科技政策文本,在政策网络理论的指导下分析科技政策中的行动者,总结政策社群、专业网络、府际网络、生产者网络和议题网络五种网络类型的主要行动者,揭示行动者之间的结构与互动关系,并在此基础上提出治理对策。

关键词:科技政策;政策网络;行动者网络;利益分析

中图分类号:G322 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)02-0003-15

作者简介:章昌平,桂林理工大学公共管理与传媒学院教授,哈尔滨工业大学管理学院博士研究生;钱杨杨,桂林理工大学公共管理与传媒学院研究生 (广西 桂林 541004)

一、文献回顾与问题的提出

科技政策的研究始于20世纪30年代对科学革命的观察,默顿(R. Merton)在此基础上提出了科学知识生产的组织体制与动力机制。1939年,贝尔纳(J. Bernal)出版了《科学的社会功能》一書,其中,包含了对科学政策问题的探讨,被认为是科技政策的奠基性著作。1945年,布什(V. Bush)向美国政府提交了《科学:无止境的前沿》的科学报告,是科技政策兴起的正式起点。此后,科技政策的研究正式进入学术领域。随着全球化与新技术革命的迅猛发展、知识经济的兴起,科学、技术与创新对经济社会发展、国家竞争力提升和人民生活水平提高的战略性作用日益突出;科学技术创新的经济属性、创新理论与国家创新体系的提出,为科技政策的不断发展提供了现实需求和理论基础。

如今,科技政策被认为是国家科技创新体系的基础,也是推动社会进步的重要力量之一,已经成为国家政策必不可少的组成部分。但就其研究而言,由于发展历史较短,又面临政策主体多元、内涵复杂、表现形式多样的挑战,在理论界和实践界并未对其概念形成明确的界定。有些学者认为,科技政策是“公共措施”;有些学者则将科技政策理解为一种组织领域;联合国教科文组织(UNESCO)则综合上述两种观点,将科技政策界定为国家或地区“为强化科技潜力,达成综合开发的目标和提高国家地位”而“建立的组织、制定及执行方向”。在我国学者的研究中,也有将科技政策视为社会公共资源的配置手段,政策主体除了政府之外,还有政党及其他特定政治团体。也有学者认为,对科技政策的讨论要从不同语言环境出发,将其置于具体的“政策场域”(Policy Arena)进行分析,广义的科技政策包含所有与科技相关的政策研究,狭义的科技政策则是基于“科学-技术-创新”范式展开包含科学政策、技术政策、创新政策的科学技术与创新政策组合体系(Science, Technology and Innovation Policy Studies,STIPS)在这一框架下,对科技政策制定和实施过程中的行动者进行研究就显得十分必要。这是因为,首先,我们正在进入现代科技创新新局面和知识生产新模式,大数据驱动的科学研究第四范式正在兴起,科学研究与技术创新往往需要跨行业、跨部门、跨学科和多元主体的参与。科技政策需要体现不同主体的利益差别,反映不同利益主体之间的竞争、协调、权衡和妥协。其次,政策场域概念的引入本身就是指不同利益诉求的政策主体,围绕特定议题、遵循一定规则进行互动或相互影响,进而决策的环境或场所。再次,我国科技政策在经历了国防建设战略阶段、经济建设战略阶段和科教兴国战略阶段后,已经进入创新型国家战略的发展阶段,单项政策向多项组合协调转变,政府主导向政府和市场共同作用转变成为这一阶段的重要特征之一。这三点使得参与科技政策过程的行动者也随之变得多种多样,除政府部门之外,企业、高校、公众、智库、科技中介、金融机构甚至媒体都参与其中。

正因为如此,学术界对科技政策的行动者也给予了一定的关注。在学者们的研究文献中,行动者也被称为科技政策的主体,对其研究大致可以分为四个方面:一是行动者及其互动关系的变迁研究,认为科技政策经历了精英主体、共同体主体和公众主体的变迁,并导致科技政策模型选择从精英模型、渐进主义模型到公共选择模型的变迁,在合作网络上也存在整体结构优化和主体功能提升相互促进、同步演化的特征。二是分析我国科技政策行动者之间存在一定的垄断和利益冲突给国家科技政策制定带来的负面影响及改进对策。三是对国外科技政策行动者研究、经验介绍及对我国的启示,如对美国干细胞研究的案例分析。四是不同行动者参与科技政策的行为及互动关系研究,如政策研究机构(或智库、专家)、公众、科技中介等行动者的行为及对科技政策的影响。

总之,行动者及其互动关系是科技政策研究的重要组成部分。随着STIPS范式在全球范围形成和我国创新驱动发展战略的提出,这推动我国科技政策向科技与创新政策范式转变。在这个转变过程中,科技政策将更加注重行动者多元化带来的政策挑战,推动政策协调层级提升和力度加大,以适应创新治理体系和治理能力现代化的要求。但从目前来看,我国科技政策还存在一定程度的碎片化问题,政策制定主体间协同程度低、政策工具目标价值取向多元、执行主体间缺乏协调等行动者行为与关系存在的问题是其中重要的表现。从现有文献来看,对科技政策行动者的研究,大都从科层或市场两种社会结构形式或治理模式出发,要么遵循等级性结构更多地关注核心主体的作用及存在问题,要么对某个单一主体参与行为进行分析。从行动者等级性和水平性结构进行交叉分析,从科技政策行动者及其关系的整体结构与行动者互动行为功能与机制的“结构-行为”结合视角推进治理的研究成果相对较少。政策网络正是一种分析政策过程中多元行动者在网络结构中互动关系的方法和工具,能够全面呈现政策多元主体的参与方式及复杂关系,更能够反映政策结构碎片化、分权化以及社会去中心化和政府、市场共同作用的发展趋势。作为科层、市场之外的第三种选择,政策网络已经成为公共政策研究的主要范式之一和权威分析路径,其能够弥合政策分析中“整体-个体”、“结构-行为”之间的裂痕,对分析影响政策效果的重要结构性要素及行动者互动行为具有较强的解释力。

正是基于此,通过引入政策网络分析方法,对我国科技政策进行梳理和分析,试图对以下问题进行观测:第一,识别参与科技政策过程的行动者,并对其关系进行分析,展示科技政策网络的结构;第二,分析行动者之间的互动行为,从网络利益与资源视角探寻我国科技政策网络的互动关系;第三,从“结构-行为”结合的框架,分析我国科技政策网络基本特征和存在问题,并将政策网络视为一种治理工具,提出对策建议。

二、政策网络流派与分析框架

政策网络首先是客观实存的,同时它也能作为一种中层的理论分析工具,可对我国科技政策制定过程中各网络间关系进行研究。“政策网络”兴起于20世纪六七十年代,通过英国学者的研究发展,成为英国政治学研究中政策分析的主流方法,现在兴盛于整个欧美学界。政策网络的研究可以分为两个流派,即英美流派和德国荷兰流派。其中,美国的研究主要以各利益集团和政府在政策过程中的作用及互动关系为主,聚焦在微观层面。英国学界对政策网络研究主要在于“利益集团的协调”,即利益集团和政府部门关系的连续性,用以替代多元主义和合作主义。德国和荷兰学者用政策网络在宏观层面分析国家、市民及社会之间的关系,政策网络被看作是市场、科层制之外的第三种国家治理模式。

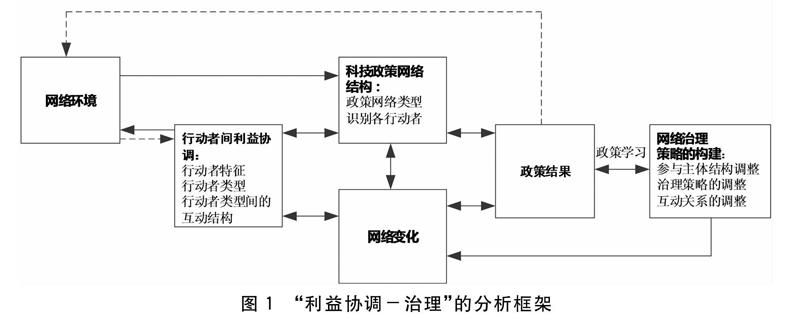

总的来说,关于政策网络的研究主要分为利益协调学派和治理学派两种流派。这两种流派的理论分析功能长期以来是相对独立的。从利益协调的角度出发,政策网络常用于分析政策制定过程中利益集团与国家之间的复杂结构关系和这种结构关系是如何影响政策过程和政策结果的;从治理的角度出发,政策网络被认为是一种治理模式,它经常被用于调整行动者之间的互动关系和网络结构,从而有利于政策结果的产出。在政策过程和政策结果因果关系的研究中,Marsh等构建了一个政策网络辩证模型,用以阐释两者之间互为影响的关系。

随着政策网络理论被广泛运用到公共政策领域,政策网络对政策过程的理论分析力和解释力也在不断增强,政策网络逐渐成为政策研究中的一种权威分析路径。但要同时分析政策制定过程中的政策网络结构及各政策网络中行动者的互动关系,单独使用某一流派的方法不能解决问题。此时,结合两种学派的方法就显得很有必要。在对保障性住房政策过程的分析中,我国学者就使用了网络利益分析与网络治理结合的政策网络理论,对中央政府与地方政府的关系进行分析。这种结合两种学派的分析方法值得借鉴。正在经历深刻社会变革和经济转型的中国,其社会利益主体的种类越来越多元化,利益主体间关系也愈加复杂化,各种经济社会问题等已经不能仅仅靠政府的行政手段来解决。这些问题的解决需要各种主体在平等协商的基础上相互影响、互相妥协。因此,借鉴两种学派思想,将政策网络的利益协调分析功能与治理功能结合,提出“利益协调-治理”的分析框架(见图1)。

三、我国科技政策的网络结构与行动者类型

(一)我国科技政策中的政策网络类型

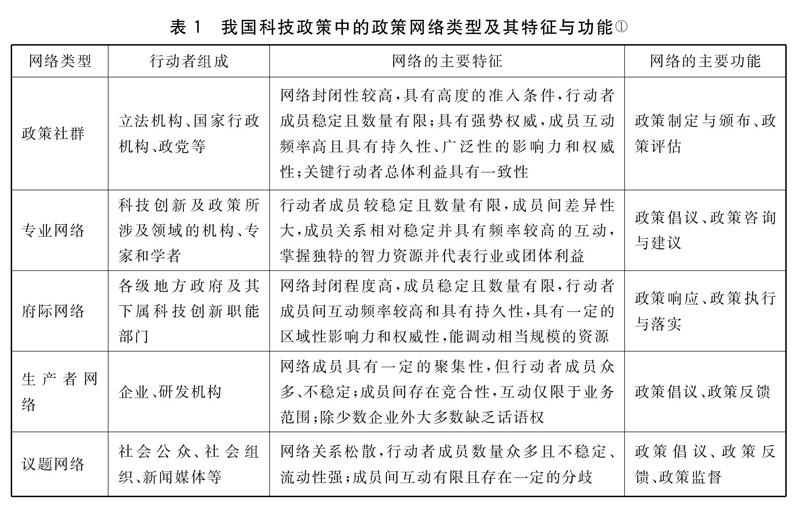

如何区分政策网络类型是政策分析和政策网络覆盖整个政策、治理领域中各类现象,提高理论解释力的重要前提。罗茨(Rhodes)等通过以权利相互依赖为核心的五项指标——利益团体的分布、参与成员、垂直的相关依赖性、平行的相互依赖性、资源分配——为标准,将政策网络划分为政策社群、专业网络、府际网络、生产者网络和议题网络五种类型。他把政策网络类型看作是一个从高度聚合到低度聚合的连续谱,不同的政策网络也对应着不同的政策行动者。从文献回顾我们可以看出,随着我国科技政策发展进入第四阶段,国家科技政策的利益主体(行动者)越来越多元化。在建设“创新型国家”和“大众创业、万众创新”的背景下,科技政策应顾及每一个创新主体的利益,通过政策将各行动者的创新管理职能和创新资源进行有效整合。在此过程中,各级政府部门和各种社会组织、企事业单位围绕特定的科技政策过程,在追求科技创新目标实现和自身利益诉求满足的过程中,逐渐形成了或紧密或松散的互动关系,并在这种不同“强弱”关系中结成了政策网络。在此,我们可以借鉴政策网络理论中罗茨的网络类型划分,对这些多元政策行动者予以聚类,不同网络类型的行动者在整个政策过程中的作用和功能也是不同的(见表1)。

(二)我国科技政策网络中的行动者类型

1.政策社群中的行动者

政策社群在政策制定过程中起著主导作用,它对府际网络、生产者网络和专业网络具有强制支配性,是科技政策网络的权力中心。通过对中华人民共和国科学技术部官方网站中从1985-2019年共462条科技政策文本进行汇总,得出科技政策制定过程中政策社群的行动者主要包括中共中央,国务院及其下属科技部、国家发改委、财政部、税务总局、银监会、国家知识产权局和全国人大等(见表2)。

从表2可以分析出:第一,科技政策可以形成15个大的聚类。第二,国务院、科技部和财政部为政策社群中发布科技政策的主要行动者。其中,国务院、科技部和财政部发布科技政策的数量远大于其他行动者。第三,各行动者普遍存在联合发文的情况。其中,中共中央办公厅和国务院办公厅、科技部和国家发改委、科技部和财政部联合发文的频率最高,说明在科技政策制定和发布的过程中,上述行动者之间存在紧密的互动。第四,从科技政策制定的实践来看,以国务院、科技部、财政部为代表的政策社群是主要的掌握话语权和拥有政策资源的行动者。具体来说,政策社群中的各行动者实际上也因为处在不同的职能地位而发挥着不同的作用和功能(见表3)。根据各行动者在政策社群中的功能,我们可以将政策社群中的各行动者进行聚类,得到政策社群中的行动者类型:宏观调控行动者,成员为中共中央、国务院、国家发改委;具体政策制定行动者,成员为科技部、财政部、税务总局、人民银行、银监会、国家知识产权局等;法律制定行动者,成员主要为全国人大及常委会;科技项目资助行动者,成员为国家自然科学基金委员会等。

2.专业网络中的行动者

专业网络中的各行动者从自己专业的领域出发,为政策制定者提供专业知识,为更加专业化和科学化的决策提供建议。专业网络在接受政策社群的强制性政策条件下,也会根据接受府际网络和生产者网络的帮助需求,提出科学的参考意见。此外,当生产者网络遇到专业性难题时,也会向专业网络中的行动者寻求专业知识或技术方面的帮助。因此,专业网络在科技政策制定过程中,于政策社群、府际网络、议题网络、生产者网络之间起到知识传递的作用。专业网络行动者包括党政部门、企业、社会、事业单位中的各类智库、科研院所与高等院校、行业协会、科技创新相关领域的学者及知识分子等。表4展示了专业网络中部分行动者的行为及其发挥的功能。根据各行动者在专业网络中的功能,我们将其进行分类,得到专业网络中的行动者类型:提供科学技术服务的行动者、从事科学研究的行动者、科技政策研究及评估的行动者、联系组织及奖励科技工作者的行动者等。

政策社群依然处于权威支配地位,府际网络则处于核心地位,府际网络行动者的行动频率将增加,并且多于政策社群的行动。首先,府际网络会时刻关注生产者网络的行动,从而了解科技政策的执行情况和对生产者网络的影响,为了促进政策有效的执行,同时也帮助生产者网络行动者的成长,府际网络可能采取与生产者网络合作的方式(如政府采购、委托代理、自资助研发、荣誉奖励),同生产者网络互动,以取得共同的利益,府际网络与生产者网络的互动关系既有支配也有合作;其次,府际网络会向生产者网络和议题网络积极宣传政府的科技政策,生产者网络和议题网络也会从自身利益出发,寻求更好的政策改进,但一旦出现公众上访或者抗议等行动时,府际网络可能会利用国家权力来管理或控制议题网络的行动。另外,府际网络也会积极主动寻求专业网络的帮助,来提高政策执行的专业化水平;生产者网络也经常寻求与专业网络的合作,如校企合作、产学研、大学科技园、联合成立研发机构等,以寻求可持续发展(见图3)。

(三)科技政策反馈过程中的行动者互动分析

科技政策的反馈过程是完善科技政策制定与实施的重要环节。对科技政策的评估主要包括三部分:一是科技评估机构或者是科技管理部门的评估;二是政策受众对科技政策的反馈;三是社会媒体和社会组织对政策的评价反馈。在我国科技政策反馈的过程中,府际网络、生产者网络、议题网络和专业网络成为反馈过程中的行动主体。在这个过程中,政策网络中各行动者间的互动又同前两个阶段有所不同,从互动关系上看,主要与生产者网络和议题网络形成互动关系,府际网络成为科技政策反馈过程中政策网络的核心;从互动内容上看,生产者网络通过向府际网络反映科技政策的成效并对其评价或者提出建议,反过来府际网络通过收集生产者网络和社会组织等反馈信息,评价政策效果及进行政策改进和完善。从结构上看,府际网络处于政策网络的核心地位,在政策评估过程中,政策社群、府际网络、生产者网络和议题网络结构稳定,专业网络的结构则相对较为松散(见图4)。

五、结论分析与对策建议

(一)研究结论

罗茨将政策网络定义为“一群或复杂的组织因资源依赖而彼此结盟,又因资源依赖结构的断裂而相互区别”,政策过程中的相互依赖是科技政策行动者之间不同关系模式的总称。在这个特定的网络关系中,具有以下几个特点:一是行动者的多元、异质。在创新型国家战略的驱动下,“大众创新、万众创业”的刺激使得参与科技创新的主体越来越多,现代科技的发展和研究范式的演化,也使得科技创新需要越来越分布式的合作,而科技政策需要兼顾这些创新主体的利益诉求,这使得科技政策的行动者越来越多元化、异质。二是行动者存在相互依赖的关系。科技政策网络中的行动者,独立完成某项政策活动的可能性越来越低,必须依赖其他行动者的合作,才能有效解决政策问题,协作、协同成为政策过程的重要内容。三是网络关系越来越复杂。由于参与科技政策过程行动者越来越多元,产生互动的联结也越来越多,因此,整个网络结构和关系也就日趋复杂。

在这种网络关系的模式中,垂直的科层体制已经不再是推动政策过程的唯一力量。随着治理理念的兴起,政策网络成为一种新的治理模式,这一模式既区别于市场,也区别于科层,而是建立在非层级的协调之上、公私部门及多元主体之间相互作用而形成的治理结构。在我国科技政策网络中,垂直科层制的政府行动者已经不再是科技政策制定和执行的唯一主体,越来越多元的主体参与其中,成为治理主体,共同推动公共事务的治理。在科技政策网络中,明显可以看到专业网络、生产者网络、议题网络发挥的作用越来越明显,专业知识、经济、舆论等成为重要政策资源,政府在参与科技政策的过程中,除了传统的行政手段之外,更多地采用对话、协商、谈判、采购、合作等形式,即使在政策社群和府际网络内部,虽然科层制依然是组织架构和行动者关系的依据,但行政命令也不再是其行动者行为的主要手段,反而出现联合、协同、流程等管理范式。

可以看出,我国科技政策网络出现了行动者等级性和水平性结构交叉融合的状态,既能保证整个体系的高效运行,又能够实现多元主体间为实现共同目标或利益而采取集体选择和行为。这对科技政策的特殊性来说,是有利于避免出现“在科技政策决策时科技权威与行政权威分离,政策实施时短期效果和长期效果背离,政策评价时专业评价和社会评价脱节”而带来的科学向政策“翻译”的过程不“平滑”,科学与社会、科学与政策之间的“分歧”和“隔阂”问题。

在政策网络兴起的原因中,20世纪中叶以来,由于各种全球问题日趋严重和复杂,复杂性科学产生而导致的国家决策范围不断扩大,政策增生(Policy Growth)现象是其中之一。在这个过程中,西方发达国家的政策主体出现了碎片化、部门化与分权化的趋势,整个社会“中心缺失”的趋势也逐渐显现。但在我国的科技政策网络分析中,我们发现,虽然行动者越来越多元和异质,但我国并未出现发达国家的多元决策结构,科技政策本身存在多种碎片化的现象,但政策主体并未出现“中心缺失”的问题,政策社群在政策制定过程中,府际网络在政策执行过程中的“中心”位置清晰可见。

相反,科技政策网络中的“垄断”现象和资源占据的失衡仍然是主要问题。专业网络、生产者网络、议题网络大都围绕两个中心参与科技政策过程,寻求帮助和施加影响的参与范式和互动关系较少,“暴露在民众的目光中”是不足的。虽然我国采取多种办法改善这一状态,例如,通过增加政策中的行动者,将中介机构、专业机构从政府职能中划分出来,成为第三方管理和服务机构,但这些机构的“官方”色彩依然浓厚。此外,在科技政策咨询等寻求帮助的互动方式上,政策社群和府际网络的委托对象依然存在路径依赖问题,虽然其能够保证政策的连续性和稳定性,但却不利于多元主体利益诉求的充分表达。

(二)对策建议

根据研究结论,对我国科技政策网络中主要問题和加强网络治理的对策建议如下:

1.政策制定主體参与结构失衡,应加强地方政府决策自主权

转变政府管理方式,从传统的管理转变为治理。从治理的视角关注科技政策网络的作用,有助于政府更好地理解和分析当前科技政策在制定和实施过程中,组织间互动关系的复杂性,提升决策的民主程度,推动政策过程的民主化。在科技政策制定过程中,政策制定主体参与结构失衡,主要参与主体还是政策社群和府际网络,应把握好分权与制衡之间的治理平衡。因此,要合理将中央权力下放到地方部门,保障地方政府在合理范围内的决策自主权。府际网络在政策响应方面接受政策社群的支配,是政策直接的、主要的实施主体。加强分权化趋势,让其在较大程度上拥有较强的决策自主权,在接受政策社群权威支配时,也同时能对政策社群提出符合本地区利益的政策建议,并施加影响。

2.专业网络和议题网络主体参与不足,应构建多元主体治理局面

在科技政策制定过程中,生产者网络和议题网络主体参与不足。其中,以科研院所、高等院校等为主的“生产者”,与科技政策的政策社群和府际网络互动频繁,但与生产者网络和议题网络之间的互动却并不紧密,因此,必须注重政策过程中多元利益的合理表达。行动者等级性和水平性交叉融合的结构需要在政府的科层制之外,通过增加行动者的互动等方式,加强网络的治理,要更强调非层级的协调、非正式关系、动态调整网络的重要性。实施政策网络治理需要多重机制保障,其中,信任机制、协商机制和学习机制是政策网络有效运行的必要条件。只有在参与多元治理的行动者之间建立集体价值观、产生相互信任的基础上,才能够通过有效协商来调整彼此间的互动关系。

从分析框架中我们也可以看出,政策学习是政策结果和网络治理反作用于政策网络结构、网络互动的重要路径,通过相互学习形成一致性的知识和集体选择行为或价值,才能推动政策过程,促进政策的制定和执行。

3.网络中各主体互动联系不紧密,应适当调整互动关系

由网络结构与互动分析可知,在科技政策过程中,议题网络相对松散且影响力最弱,但并非意味着议题网络不重要。政策过程需要得到公众的理解和支持,才能具有更强的正当性和实施效应。因此,在政策过程中,应当积极地引入议题网络的成员,并鼓励这些行动者从公共利益出发,以正面的姿态参与到政策过程中。另外,还需要加强政策制定和执行过程中,议题网络和专业网络中的行动者同其他行动者之间的联系,发挥专业知识、经济、舆论等政策资源的重要作用。积极建立专业咨询机构,加强府际网络、议题网络和专业网络之间的联系。在科技政策执行过程中,要加强各行动者之间的互动,调整互动关系,构建政府与社会之间的良性互动模式,从而形成善治的局面。

由于科学技术创新的专业性较强,社会公众在一定程度上缺乏相关知识基础和决策能力,但也应该重视他们参与政策过程的热情和表达利益诉求的愿望,要重视公众关注和舆论赋予政策更多合理性和可行性的作用。正如张晓杰等学者指出的,“公众参与讨论的目的不是要消除冲突和矛盾,而是要找到问题的症结所在……不是让公众更易于接受某种科技进展,或者受到更好的科学教育,而是使非理性和既得利益受到制约,并提高公众的信心和相互的信任”。

(责任编辑:彤 弓)

Abstract: The science and technology policy is not only a strategic criterion to guide the development of Chinas science and technology, but also provides guidance and institutional guarantee for “Widespread Entrepreneurship and Innovation”. Policy network, as an authoritative analysis path in policy research, has a strong explanatory power for analyzing important structural elements that affect the policy effect. The research of policy network is mainly divided into two schools: “coordination of interest groups” and “governance”. The former focuses on the complex structural relationship between interest groups and countries in the process of policy making and how this structural relationship affects the policy process and policy results; the latter, from the perspective of governance, is considered as a governance model, which is often used to adjust actors, the interaction between them and the network structure are conducive to the output of policy results. To fully understand the current status of Chinas science and technology policy and explore the problems existing in its formulation and implementation, this paper believes that it is necessary to analyze the structural relationships of actors and find ways to adjust the network relationships of actors. We establish a “coordination of interests-governance” analysis framework to clarify the network interest relationship between policy network types and actor types in Chinas science and technology policy, and put forward relevant governance strategies. This paper collects the science and technology policy texts made by the governments at all levels in China, analyzes the actors in science and technology policy under the guidance of the policy network theory, reveals the structure and interaction between the actors by summarizing the main actors of five types of network: policy community network, professional network, intergovernmental network and issue network, and puts forward the governance countermeasures on this basis.

Keywords: Science and Technology Policy; Policy Network; Actor Network; Interest Analysis