成人慢性失眠患者中医证治规律初探❋

李云虎,李焕芹,李 东,王春勇△

(1.北京大学第三医院,北京 100191;2.首都医科大学附属北京中医医院,北京 100010)

随着社会生活环境的变化,失眠的发病率有逐年增加的趋势。据报道,有约15%~30%的成年人有不同程度的失眠[1],而50%以上的老年人患有慢性失眠[2]。长期失眠对人体的代谢、免疫、神经系统及社会活动能力等产生严重的不良影响,甚至诱发或加重多种疾病[3-5],已成为全球性的重要健康卫生问题[6]。当前西医对失眠症的发病机制认识还比较有限,药物治疗又常存在认知功能损害、日间嗜睡等不良反应,甚至部分患者不能耐受[7]。中医药可有效改善睡眠,降低因失眠引发的各种不适,提升生活质量,在治疗上具有优势[8]。本文对2016年12月至2019年2月期间,中药治疗有效的成人慢性失眠患者的临床资料进行回顾性分析,对其证治规律进行初步探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

全部病例均来自于2016年12月至2019年2月期间就诊于北京大学第三医院中医门诊的118例成年慢性失眠患者。女性患者94人,男性患者24人,最小年龄38岁,最大年龄82岁,平均年龄(64.64±12.21)岁,失眠病程最短6个月,最长35年,平均病程(3.33±4.89)年。在基础疾病中,14例单纯高脂血症,29例单纯高血压,2例单纯糖尿病,5例单纯慢性阻塞性肺病,36例同时患有冠心病、高血压,13例糖尿病与高血压并存,14例冠心病、高血压、糖尿病、高脂血症并存,3例痛风、高脂血症、陈旧性脑梗塞并存,2例痛风、高脂血症、高血压并存。

1.2 诊断标准

参照《中国成人失眠诊断与治疗指南》[9],慢性失眠的诊断必须符合以下条件:存在以下症状之一:入睡困难、睡眠维持障碍、早醒、睡眠质量下降或日常睡眠晨醒后无恢复感;在有条件睡眠且环境适合睡眠的情况下仍然出现上述症状;患者主诉至少有以下1种与睡眠相关的日间功能损害:①疲劳或全身不适;②注意力、注意维持能力或记忆力减退;③学习、工作和/或社交能力下降;④情绪波动或易激惹;⑤日间思睡;⑥兴趣、精力减退;⑦工作或驾驶过程中错误增加;⑧紧张、头痛、头晕或与睡眠缺失有关的其他躯体症状;⑨对睡眠过度关注。

失眠病程在6个月及以上。

1.3 纳入标准

符合慢性失眠诊断标准;年龄≥18岁;复诊≥3次。

1.4 排除标准

由生理性(倒时差、出差等)、病理性(如疼痛、呼吸困难等)、精神心理性(如紧张、各种突发事件等)、药物(如长期服用抗抑郁性药物所致)等引起的继发性失眠。

1.5 证素提取规范

证素提取参照《证素辨证学》[10]和《中医证候鉴别诊断学》[11],对失眠患者病例进行辨证确定中医证候,从中医证候中提取病位和病性证素,如心脾气虚可分解为病位证素心、脾和病性证素气虚。

1.6 方法

1.6.1 数据库的建立 采用Microsoft Excel 2010将患者姓名、性别、年龄、病程、就诊日期、症状、证素、用药进行录入,建立成人慢性失眠患者临床资料数据库。

1.7 统计学方法

采用SPSS20.0统计软件进行统计分析,将Excel失眠患者数据导入SPSS20.0,对症状、证素、药物进行频率分析,对病位证素与病性证素进行系统聚类分析。

2 结果

2.1 症状频率分析

表1示,在118名失眠患者中共计出现19种症状,按频率由高至低排列依次为入睡困难、早醒、口干、注意力分散、多梦、乏力、喜热食、怕冷、耳鸣、腹胀等。

表1 症状频率分析比较

2.2 证素分布

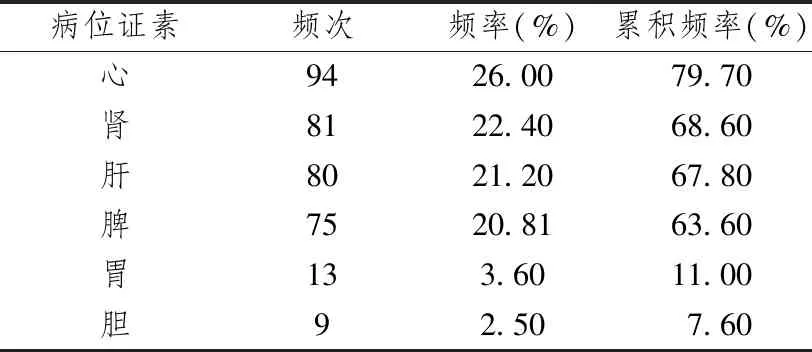

2.2.1 病位证素分布 表2示,从118例失眠患者病例中提取6个病位证素,总频次361次,按频率由高至低排列依次为心、肾、肝、脾、胃及胆。

表2 病位证素分布比较

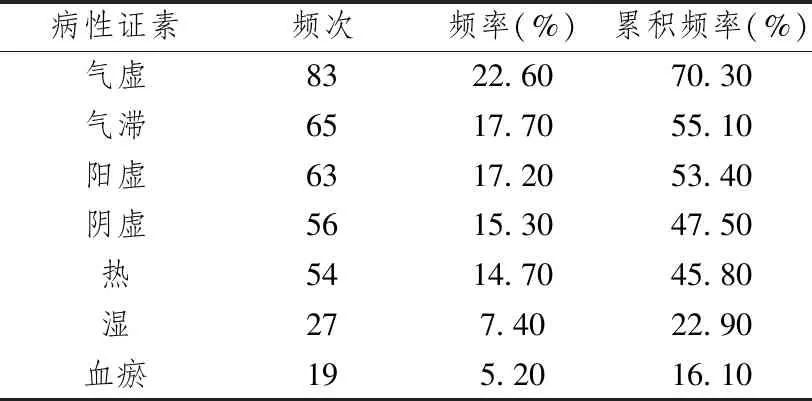

2.2.2 病性证素分布 表3示,从118例失眠病例中提取病性证素7个,总频次367次,按频率由高至低排列依次为气虚、气滞、阳虚、阴虚、热、湿和血瘀。

表3 病性证素分布比较

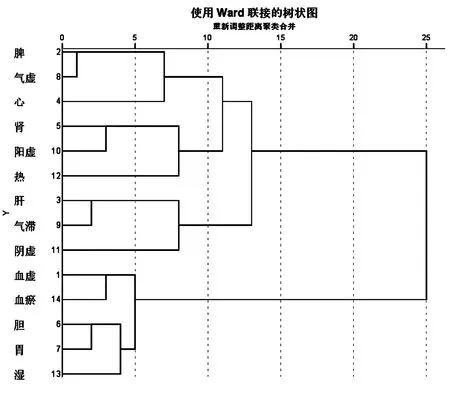

2.3 证素系统聚类分析

图1示,对病位证素与病性证素采用Ward法系统聚类分析可分为4组。C1:心、脾和气虚;C2:肝和气滞、阴虚;C3:肾和阳虚、热;C4:胆、胃和血虚、血瘀、湿。

图1 成人慢性失眠证素树状图

2.4 中药频率分析

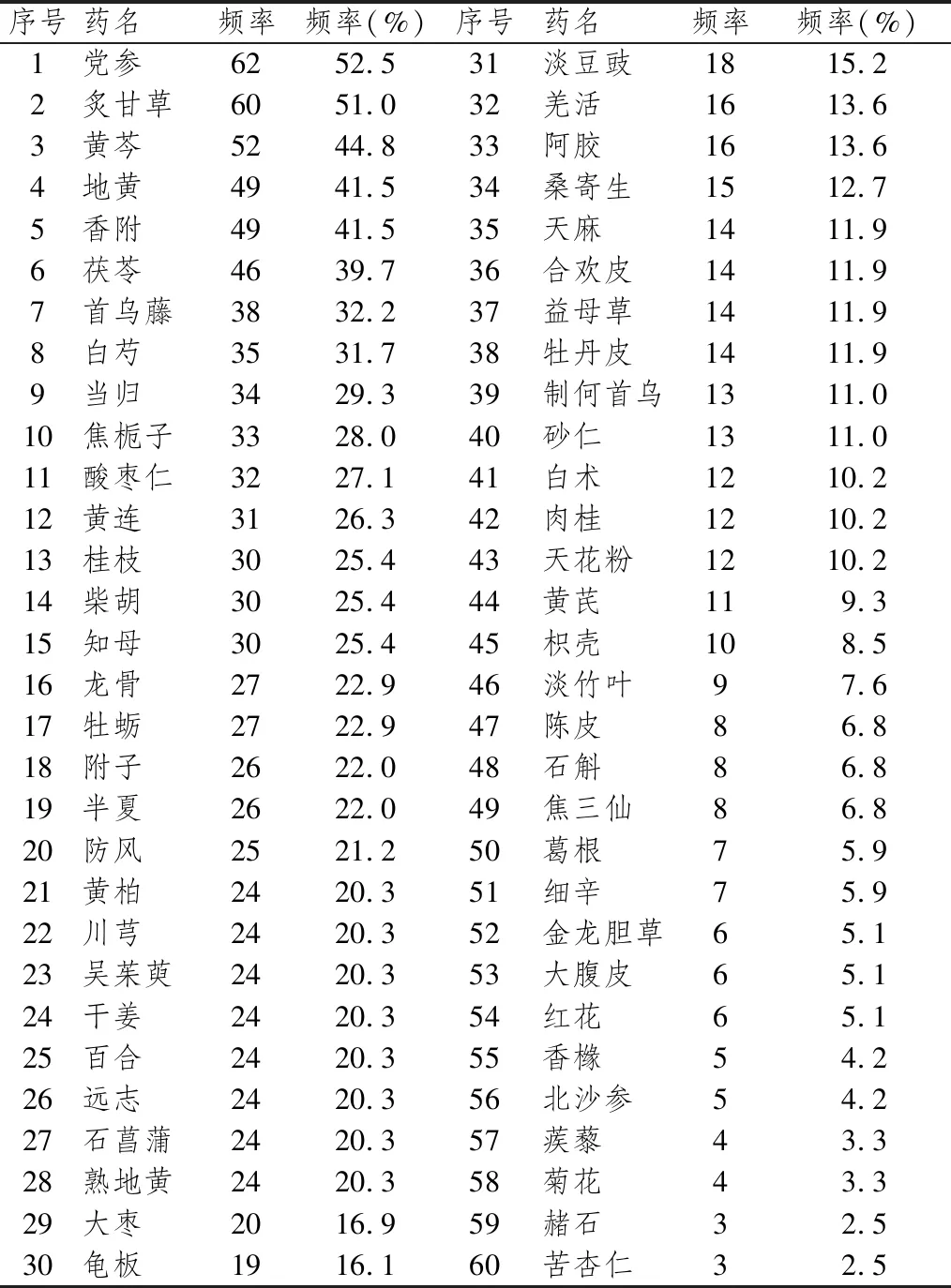

表4示,118例患者共选用69种中药,使用频率在2%以上的药物共60种,使用频率排前10位的药物分别是党参、炙甘草、黄芩、地黄、香附、茯苓、首乌藤、白芍、当归和焦栀子。

表4 中药使用频率比较

2.5 中药聚类分析

图2示,将使用频率≥10%的中药进行系统聚类分析,可分为7组。C1:炙甘草、党参、地黄、白芍、黄芩;C2:茯苓、柴胡、香附;C3:黄连、当归;C4:百合、熟地黄、首乌藤;C5:半夏、桂枝、龙骨、牡蛎;C6:炒酸枣仁、黄柏、知母、肉桂、阿胶、大枣、干姜;C7:其他。

图2 中药聚类树状图

3 讨论

失眠属于中医学“不得卧”“不得眠”“目不瞑”“不寐”等范畴。“心者,君主之官,神明出焉”。失眠是心神异常的表现之一,正如《景岳全书·不寐》[12]所说:“盖寐本乎阴,神其主也,神安则寐,神不安则不寐。”除心之外亦与其他脏腑有关。《杂病源流犀烛·卷六·不寐多寐源流》[13]云:“不寐……然主病之经,虽专属心,其实五脏皆兼及也。”本观察对118例成人失眠患者病位证素分析发现,病位证素中心出现频率最高,其次为肾、肝、脾、胃和胆,与现代中医认为[8]失眠的主要病位在心(脑)与脏腑的观点基本一致。

证素分析显示,病性证素气虚出现频率最高,虚性证素气虚、阳虚、阴虚出现总频率为171.2%,高于实性证素气滞、热、湿、血瘀出现的总频率139.9%。在证素组合方面,病位证素心、脾与病性证素气虚是最常见的组合,其次是肝+气滞+阴虚、肾+阳虚+热等。郑伟锋等[14]对1999年至2013年期间收录于中国生物医学文献光盘数据库(CBMdisc)、中国中医药数据库及中国期刊全文数据库(CNKI)的相关失眠文献进行证素分布与整合规律研究发现,虚性证素气虚、阴虚等出现的频率最高,其次为热、痰、气滞;心、脾和气虚是病位证素与病性证素最常见的组合。本观察结果与文献研究结果基本一致,提示以虚为主,虚实夹杂是失眠症的病机特点,而心、脾和气虚是最常见的病位证素与病性证素组合。

中药频率分析结果显示,在69种中药中,使用频率最高的为党参(52.5%),其次是炙甘草、黄芩等,而使用频率最高的安神药是第7位的首乌藤(32.2%),其次是第11位的炒酸枣仁(27.1%),并列第16位的龙骨(22.9%)、牡蛎(22.9%)等。中药聚类分析显示,使用频率较高的前3组中药中也没有安神药。结合病性证素分析,在病性证素中出现频率最高的是气虚。气具有温煦、气化等作用,心气虚则心神失于温煦,脾气虚则阴血生化乏源而心神失于濡养,均可发生失眠。党参具有健脾益气、养血生津作用,对于气虚或气血亏虚的患者,可使气充血旺,心神得以温养而神安。此外,前3组中药中还有养阴生血的地黄、白芍、当归,舒肝行气的柴胡、香附和清热的黄芩、黄连等药物,而与之相应的阴虚、气滞及热在病性证素中出现的频率较高,表明病性证素与药物的选择具有内在联系,也体现了方从法出、法从证立的中医诊疗原则。相对而言,养血安神的首乌藤、炒酸枣仁,清心安神的百合,重镇安神的龙骨、牡蛎等安神药的使用频率不是很高,与病性证素的相关性也不如上述药物明显。究其原因,在于安神药并非特效药,可被具有相似功效的非安神类药物所替代,因此在失眠的治疗中安神药并非必用药。

综上所述,成人慢性失眠的病位主要在心,与其他脏腑密切相关;病位证素与病性证素最常见的组合为心、脾与气虚;虚实夹杂、以虚为主是其病机特点;在药物的选用上,安神药并非必用药。本观察的目的是对成人慢性失眠的证治规律进行初步探讨,仍存在着一定的不足,如病例数少、失眠类型未细化、年龄与证素的相关性、失眠类型与药物的相关性等,需今后进一步完善。