锂离子电池硅电极新型粘合剂的研究进展

王保峰, 汪浩立, 吴宝柱, 邰子阳

(上海电力大学 环境与化学工程学院, 上海 200090)

锂离子电池由于其高容量、无记忆效应、快速可逆充放电和高库伦效率等优点,在电子设备领域有着较为广泛的应用。随着对锂离子电池容量和寿命方面的要求越来越高,人们开始将目光聚焦于一些新的高容量电极材料。

硅(Si)是目前所有锂离子电池负极材料中理论容量最高(4 200 mAh/g)的一种材料。Si是通过合金化反应与锂(Li)结合从而获得极高的容量,所以在锂离子的嵌入和脱出过程中不会发生电解质溶剂的共嵌入,其电解液有着较大的选择范围。另外,相较于碳材料,Si有更高的脱嵌电位,使得其在大倍率下充放电时可以减少甚至避免Li的析出,从而避免了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。因此,Si是一种很有潜力的电池负极材料。

但现阶段Si电极主要存在两个问题:一是本身的导电性较差;二是在充放电过程中会有较大的体积膨胀。体积膨胀会带来大量的问题,如电极断裂、电极材料粉化、活性材料失去电接触、不稳定的固体电解质界面(Solid Electrolyte Interface,SEI)膜以及较大的阻抗等,因此目前对Si电极的研究主要是集中于如何解决Si的体积膨胀问题。

对于Si的体积效应所采取的措施,目前大多是将Si材料纳米化或者设计特殊结构的碳硅复合材料,很少有从粘合剂的角度出发,对Si电极进行改善。尽管在实际应用中,粘合剂的用量非常少,但其对于保持电极的机械完整性和导电网络的完整性起着非常重要的作用[1-2]。因此,有学者从粘合剂出发,研究了一些适用于Si电极的新型粘合剂。本文主要在总结Si负极材料的容量衰减机理的基础上,综述了粘合剂结构的不同对Si电极的影响以及新型导电粘合剂在Si电极方面的应用。

1 容量衰减机理及常用改性方法

与传统的嵌锂型材料不同的是,Si是通过与锂离子发生合金化和去合金化反应来完成充放电过程,其充放电电极反应式[3]为

ySi+xLi++xe-⟺LixSiy

Si在与锂离子发生合金化反应时,其结构会随之发生一系列的变化。在第一次放电过程中,外层晶态硅会与Li结合形成无定形态的LixSiy,内层晶态硅未反应,形成一种两相共存的核壳结构[4]。随着锂化的深入,最终形成稳定的LixSiy合金相(如Li12Si7,Li7Si3,Li13Si4,Li15Si4,Li22Si5等)。这些合金的形成主要取决于所处的反应温度,在高温下与Li反应趋向于生成Li22Si5合金相(对应理论容量为4 212 mAh/g),而在常温下与Li反应则趋向于生成Li15Si4合金相(对应理论容量为3 579 mAh/g)[5]。

在合金化的过程中,Si的体积会变大约3倍。其巨大的体积效应会破坏Si电极的结构,导致电极材料与集流体之间发生脱离,使得锂离子的脱嵌过程无法顺利进行,造成巨大的不可逆容量[6]。同时,电极在Si体积膨胀过程中会产生很大的应力,进一步破坏和粉化Si颗粒。此外,由于Si的体积膨胀会使得硅电极表面产生一定的裂纹和缝隙,SEI层被破坏,而同时又需要消耗一定量的锂离子来形成新的SEI层。因此,伴随着不断地充放电的进行,SEI层厚度不断增加,从而造成不可逆容量的损失。另外,由于SEI层导电性很差,因此会增大电极的极化,同时过厚的SEI层也在一定程度上阻碍了锂离子的脱嵌,造成额外不可逆容量的损失。

针对Si电极的这一缺陷,目前有效的解决方法主要有以下4种。

(1)通过制备纳米结构硅如纳米硅颗粒[7]、多孔纳米硅等来减小Si的绝对体积的变化。例如文献[8]通过真空蒸馏法将Mg2Si合金中的低沸点Mg蒸发去除得到纳米多孔硅。该方法通过调节蒸馏温度和时间可以有效确保纳米多孔硅的孔径。合成的纳米多孔硅即使在0.2 A/g的电流密度下循环100次仍有2 034 mAh/g的放电容量,充分显示了纳米多孔硅良好的循环稳定性和较高的可逆容量。

(2)通过与碳材料复合,设计一个特殊的结构来容纳Si的膨胀体积,以减小Si的体积效应所带来的负面影响,同时也能在一定程度上改善Si的导电性能。目前已有许多新型碳硅结构,如核壳结构、豆荚结构、三明治结构等。例如文献[9]通过同轴静电纺丝和热处理的方法合成了硅/碳@碳纳米纤维(Si / C @ CNF)核壳结构的负极材料。在Si/C @CNF复合材料中,PVP-碳作为导电网络被引入纤维芯中。这种碳网络连接每个Si纳米颗粒并大大提高了Si/C @ CNF负极的高速率稳定性。在电流密度为0.2 A/g下,即使500次循环后,可逆容量仍能保持在86%,其库仑效率更是接近100%。文献[10]受豆荚结构的启发,合成出了一种含有Si @多巴胺衍生的无定形碳@N掺杂的石墨烯纳米片(Si@DDAC @ N-GNS)豆荚结构的负极材料。其中,Si @ DDAC纳米颗粒均匀分散在N-GNS的廊道内,在Si @ DDAC NPs之间则留下了大量的空隙。这种典型的豆荚状结构可以有效促进电子和离子的传输,缓解Si的体积膨胀和阻止Si的沉积。这种负极材料在2 A/g的电流密度下循环110次仍能保持91.5%的可逆容量,表现出良好的循环稳定性。文献[11]设计了一种Si /还原氧化石墨烯双层纳米膜的三明治结构。在这种纳米结构中,纳米膜的内部空隙空间和机械特征有助于在锂化/脱锂过程中缓冲应变;交替堆叠的导电rGO层可以抑制Si层过度形成SEI层。作为锂离子电池的负极,夹层Si/rGO纳米结构在电流密度为3 A/g下显示出2 000循环的长循环寿命,且每100次循环的容量仅降低3.3%。

(3)通过对Si进行自修复涂层,缓解Si的体积膨胀。自修复涂层不仅能抑制Si与电解液的反应,还能起到自修复的作用,即使Si的体积膨胀,也能在一定时间内恢复到初始状态。文献[12]合成了一种自修复弹性聚合物涂层,成功制备出了一种高容量的可拉伸石墨碳/硅泡沫电极。该复合电极具有高拉伸性(高达88%),并且在25%应变下可以经受1 000次拉伸-释放循环。同时,电极提供0.719 mAh/g的高可逆比容量和良好的循环稳定性,100次循环后容量保持率为81%。

(4)通过合成新型的粘合剂,加强电极的黏结性和完整性,缓冲Si的体积膨胀。传统的粘合剂无法适应Si的体积膨胀,因此需要研究新型的粘合剂来与Si电极匹配。

2 常用粘合剂

粘合剂是电极材料中的一种辅助添加剂,其主要作用是将活性物质与活性物质、活性物质与导电剂、活性物质与集流体粘结在一起,形成一个电极整体。同时,粘合剂在一定程度上还会有助于形成稳定的SEI层[13]。在实际应用中,尽管粘合剂的用量都非常少,然而其对于保持电极的机械完整性和导电网络的完整性起着非常重要的作用。

按材料来源分类,粘合剂可分为天然粘合剂和合成粘合剂[14-15]:天然粘合剂一般取自于自然界中的物质,如海藻酸钠(SA)、β-环糊精、羧甲基纤维素钠(CMC)等;合成粘合剂主要指人工合成的物质,如聚偏氟乙烯(PVDF)、聚丙烯酸(PAA)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)等。

按使用特性分类,粘合剂可分为油性粘合剂和水性粘合剂[16-17]:油性粘合剂一般用有机溶剂作为分散剂,如聚偏氟乙烯(PVDF)、丁苯橡胶(SBR)等;水性粘合剂主要以水作为分散剂,如海藻酸盐(Alg)、羧甲基纤维素钠(CMC)、聚乙烯醇(PVA)等。

目前粘合剂都是高分子聚合物,其黏结性能的好坏主要取决于聚合物的结构以及其所带官能团。聚合物的结构带来的影响是指聚合物本身的链的长短,以及支链数量多少所引起的与活性材料之间相互作用点的多少;而其所带官能团的影响则是指聚合物与活性材料的作用力的大小。这两种因素直接决定了聚合物粘合剂性能的好坏。聚合物一般按照结构的不同可分为线性聚合物和支化聚合物,支化聚合物又可分为星形聚合物、接枝聚合物、网状交联聚合物、树枝状聚合物和超支化聚合物[18]。

然而,并不是所有的聚合物都适合作粘合剂。如星形聚合物和树枝状聚合物,由于其本身结构特性,黏结性较差,因此不适合作为粘合剂。应用于锂离子电池硅负极材料的粘合剂,主要是线性聚合物、接枝聚合物、超支化聚合物和网状交联聚合物。

2.1 线性聚合物粘合剂

线性聚合物是指除了单体的主链和侧链以外没有其他支链的聚合物。目前最为常见也是最为常用的线性聚合物粘合剂是聚偏氟乙烯(PVDF)和羧甲基纤维素钠(CMC)。

PVDF是目前使用最为广泛的粘合剂[19]。它为非官能型线形链状结构,主要通过分子间的作用力起到黏结作用,分子量越高,黏结性越强。PVDF有着许多优点,如良好的化学稳定性、热稳定性以及很好的黏结性等;但也存在许多缺陷,如需要使用N-甲基吡咯烷酮(NMP)作为溶剂才能溶解,易吸水,且吸水溶胀后黏结性会变差。此外,Si电极本身导电性较差,PVDF本身也不导电,会进一步增加Si电极的电阻;PVDF的线性结构会在Si体积膨胀时发生滑脱,从而造成电极整体的分裂[18]。因此,传统的PVDF并不适合作为Si电极的粘合剂。目前有关改性PVDF在Si电极方面应用的报道较少。

CMC为阴离子型多分枝线形链状结构,聚合度越大,分子链之间的作用力越大,且具有一定的导电性。相较于PVDF,CMC更适合用于Si电极,因为其支链上的羧甲基能与Si颗粒键合,增强黏结力;并且CMC能在Si颗粒的表面形成类似SEI层的包覆,一定程度上抑制了Si与电解液发生反应[20]。但CMC不溶于有机溶剂,使用水作为溶剂会引起Si的表面氧化并会影响Si负极的库伦效率和长期稳定性[21]。此外,CMC机械性能一般,使得其在Si电极上的应用受到了一定的限制。

还有其他的一些线性聚合物粘合剂,比如聚四氟乙烯乳液(PTFE)等。这种线性长链结构粘合剂通常都是通过范德华力即分子间的作用力与Si起到黏结作用。这样的线性结构无法适应Si电极较大的体积变化,在电极充放电过程中容易出现线性链的滑脱,从而导致导电剂与活性材料之间出现空隙,失去电接触,最终导致性能的极速衰减[22]。

2.2 接枝聚合物粘合剂

接枝聚合物是指两种或者两种以上的单体接枝共聚合成的一种聚合物。其主链和侧链分别由不同的单体构成,因此同时具有主链和侧链的不同性质。相对于线性聚合物粘合剂,接枝聚合物与Si具有更多的接触点,从而能发生更多的作用,加强粘合剂的黏结效果。

文献[23]通过接枝聚合合成了聚偏氟乙烯-接枝-聚叔丁基丙烯酸酯(PVDF-g-PtBA)。测试结果证明,其除了具有优异的机械性能和优异的体积膨胀容纳性以外,在PVDF-g-PtBA的Si负极还表现出优异的充电容量(2 672 mAh/g)和放电容量(2 958 mAh/g),即使50次循环后放电容量仍保持在84%左右。

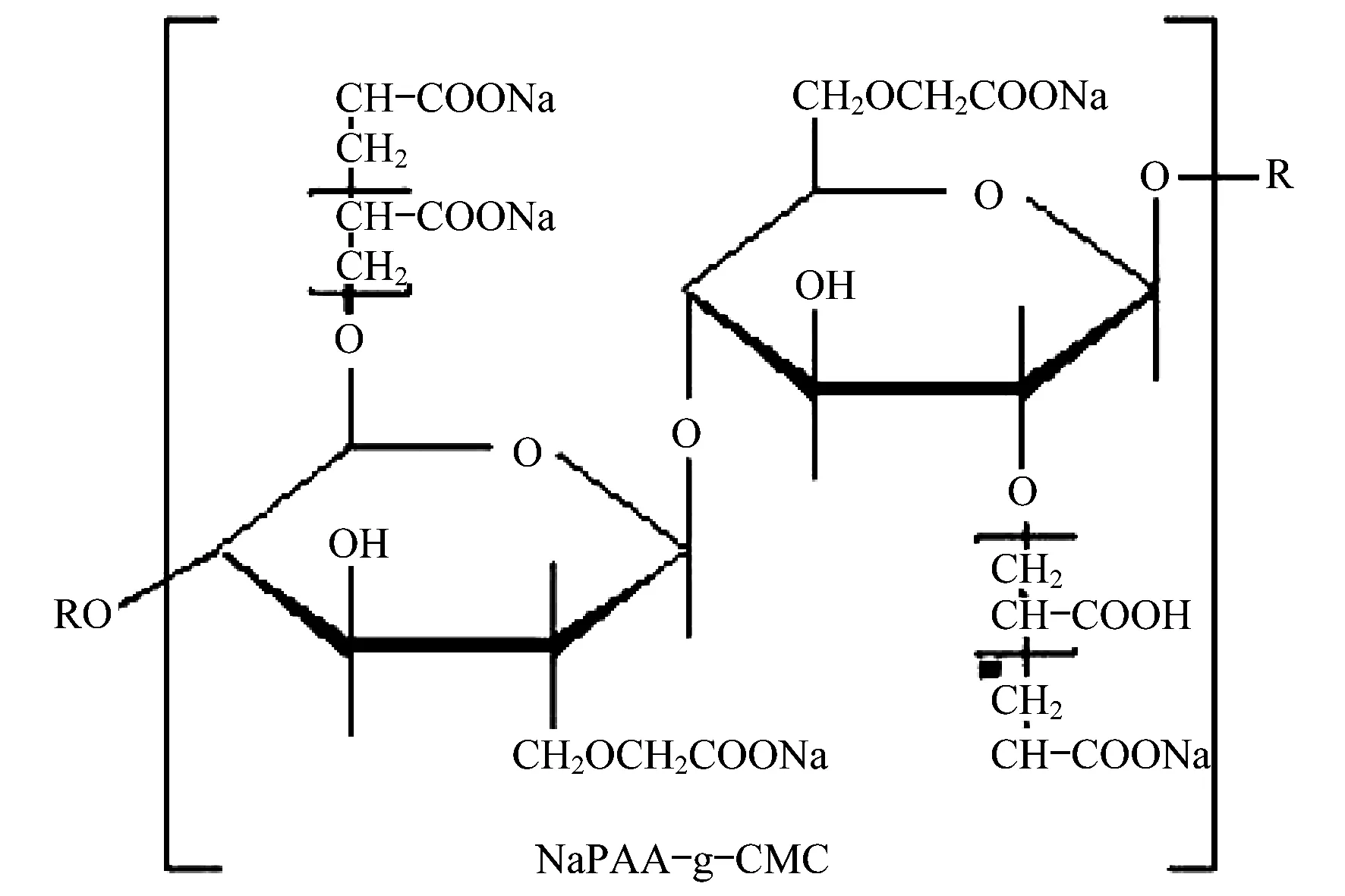

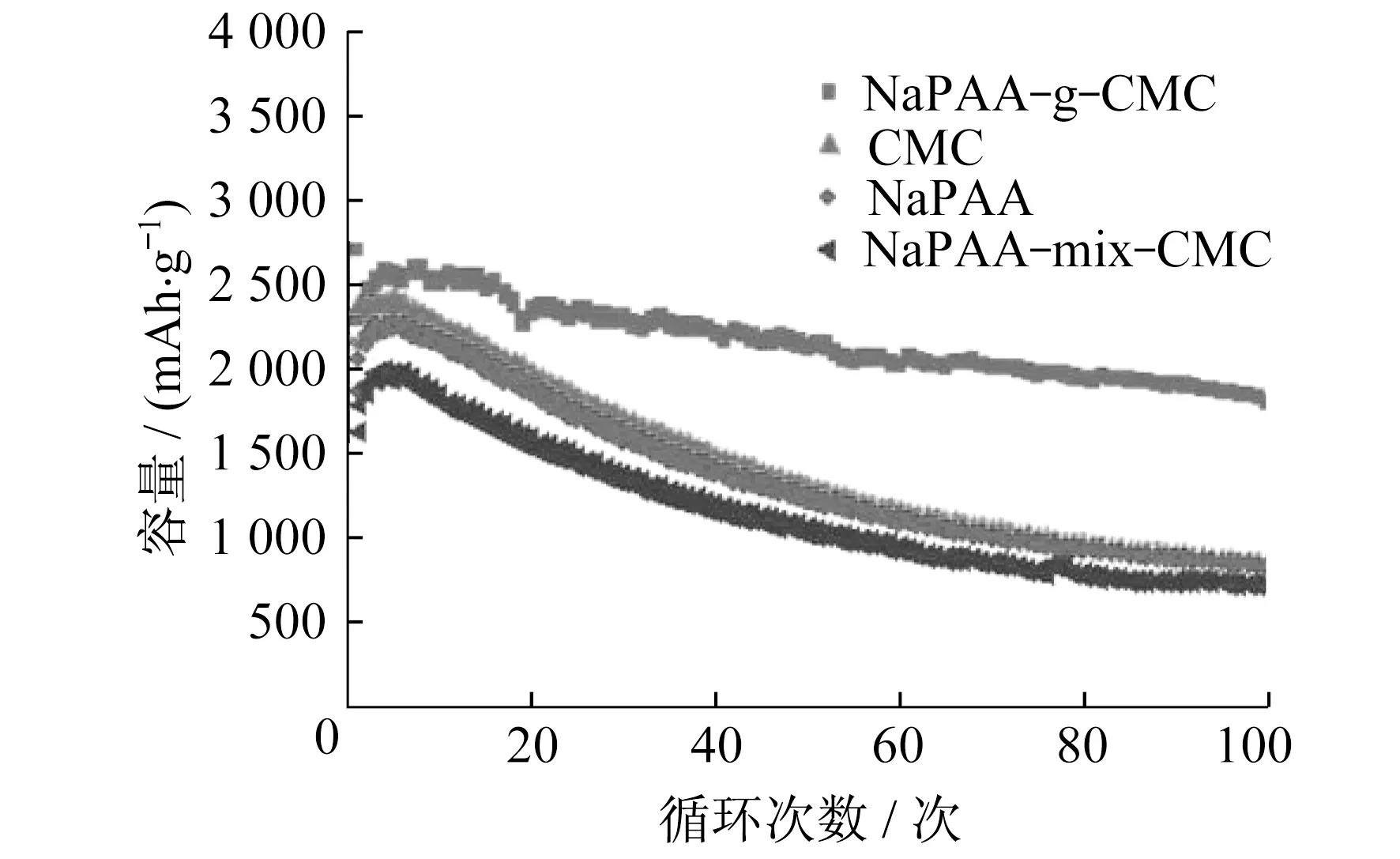

文献[24]制备了一种聚丙烯酸钠-接枝-羧甲基纤维素(NaPAA-g-CMC)的共聚物作为锂离子电池(LIB)中Si负极的优异粘合剂。通过使用CMC和丙烯酸作为前驱体,自由基接枝聚合的方法制备出NaPAA-g-CMC共聚物。与线性一维结构粘合剂不同,NaPAA-g-CMC共聚物粘合剂可以与Si表面发生多点相互作用,从而提高与Si颗粒的结合能力。同时,NaPAA-g-CMC共聚物也能有助于在Si表面上建立稳定的SEI层。这些都使得由NaPAA-g-CMC组成的Si负极显示出比其他线性聚合物粘合剂如CMC和NaPAA等制备的Si负极更好的循环稳定性和更高的库仑效率。

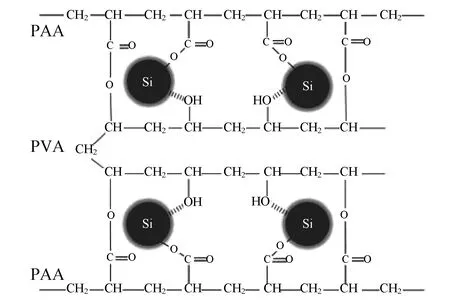

NaPAA-g-CMC结构如图1所示。不同接枝聚合物粘合剂对Si电极循环性能的影响如图2所示。

图1 NaPAA-g-CMC结构

图2 不同粘合剂对Si电极循环性能的影响

2.3 超支化聚合物粘合剂

超支化聚合物是一类高度支化,具有大量端基的三维结构聚合物[25]。与接枝聚合物粘合剂相比,超支化聚合物粘合剂能与Si颗粒和集流体产生更多的相互作用,因此其黏结效果也比接枝聚合物粘合剂更佳。

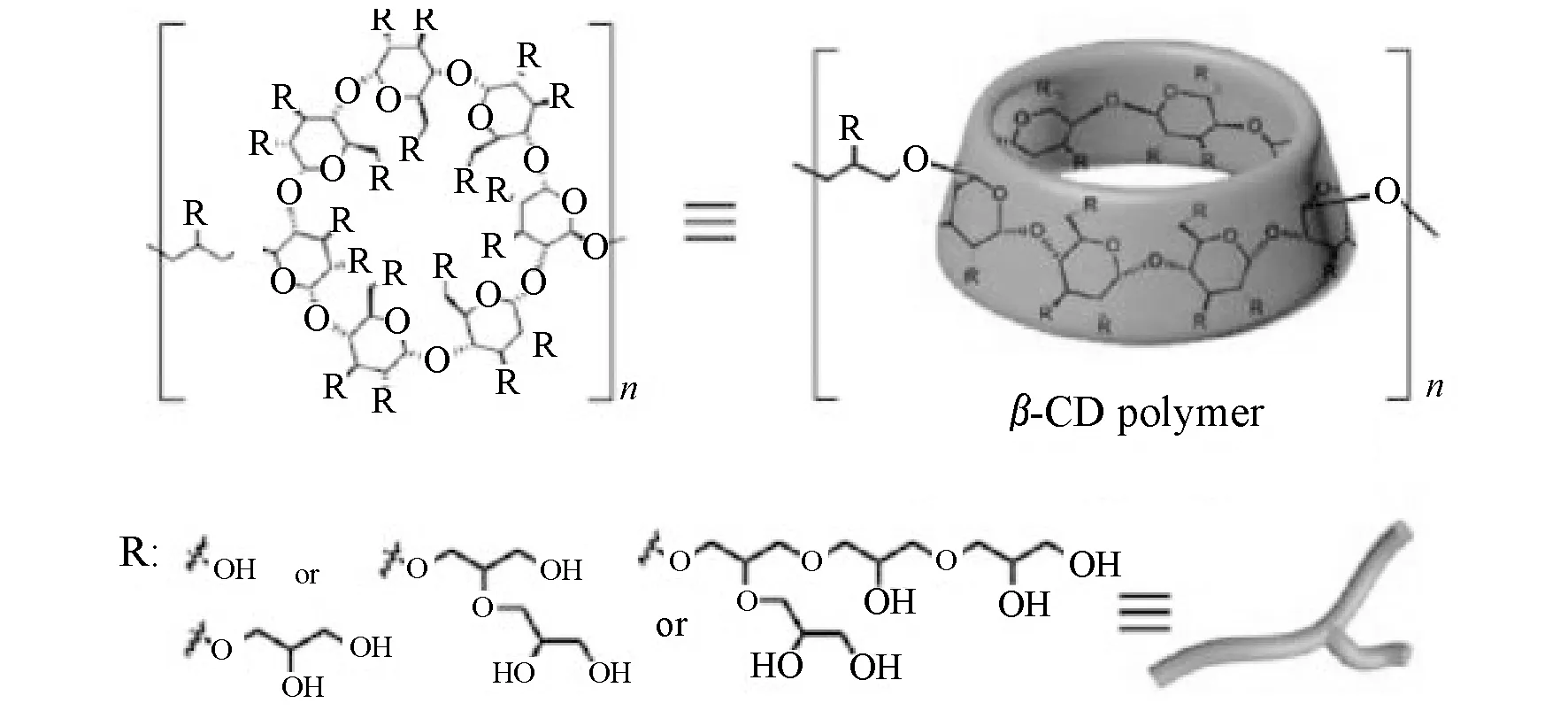

文献[26]引入了一种聚合的β-环糊精(β-CDp)粘合剂用于Si纳米颗粒负极。其结构如图3所示。超支化的β-环糊精聚合物能与Si表面形成紧密粘合,从而维持Si电极的机械完整性,提高其循环稳定性。

图3 β-CD聚合物粘合剂的结构

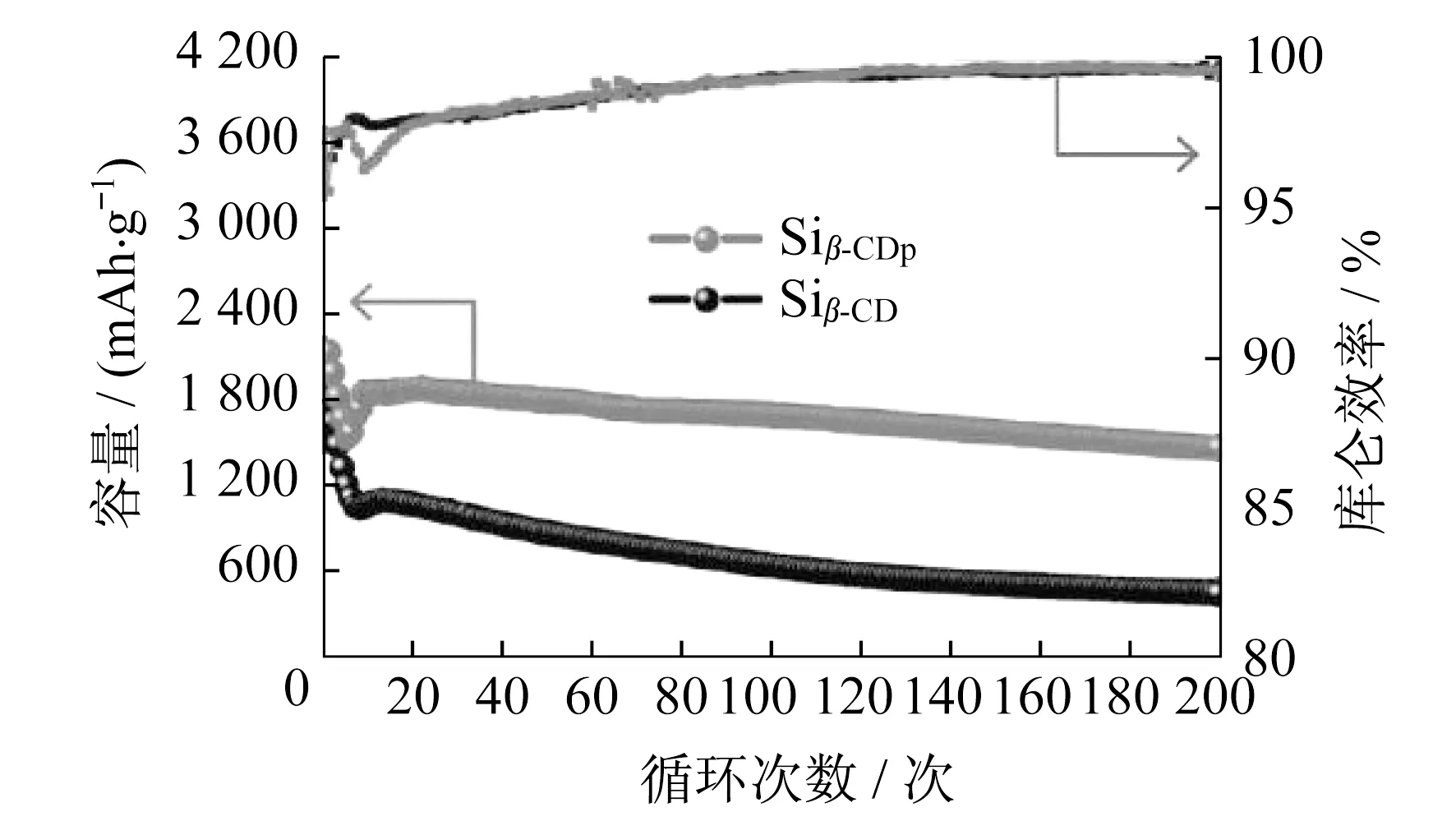

与未超支化的β-环糊精相比,超支化的β-环糊精具有更高的可逆容量和更好的循环稳定性,如图4所示。与线性聚合物海藻酸钠(Alg)相比,用水洗涤Si/β-CDp后,Si表面上仍然保留着较高量的β-CDp,这也反映了β-CDp的强黏结性。这是由于β-CDp的超支化网络结构与Si颗粒发生了多维的氢键相互作用,这些作用为两个组分提供了稳固的接触,甚至在循环期间失去与粘合剂的原始接触的Si纳米颗粒在多维粘合剂网络内也能快速恢复,产生自愈合效果。

图4 不同支化程度的β-CD粘合剂对Si电极循环性能的影响

文献[27]报道了聚合物粘合剂的支化程度对Si/石墨负极电化学性能的影响。采用了直链淀粉(线性聚合物)、支链淀粉(中度超支化聚合物)和糖元(高度超支化的聚合物)3种具有不同分支数的衍生多糖,与PVDF、直链淀粉和糖元相比,支链淀粉(中度超支化聚合物)显示出更高的比容量和更好的循环稳定性。糖原-Si性能较差的原因在于Si表面上糖原层的厚覆盖,阻碍了锂离子的传输,从而削弱了比容量。该结果清楚地表明,Si负极中的高性能粘合剂应该具有一个最佳的支化密度。

2.4 网状交联聚合物粘合剂

网状交联聚合物是通过聚合物链的共价交联或者聚合多官能团的单体形成的一种互连结构[28]。网状交联聚合物可以为Si颗粒提供很好的支撑以限制Si颗粒的运动[29],并且其弹性的结构也有一定的自愈效果[30],即使受到一定程度的应力作用,也能在一段时间后恢复到初始状态。同时,网状结构中也有部分未交联的官能团侧链可以与Si颗粒发生相互作用使得黏结性能大大增加[31]。因此,网状交联聚合物粘合剂是一种较为理想的Si电极粘合剂。文献[32]通过水溶性聚丙烯酸(PAA)和聚乙烯醇(PVA)前驱体的原位交联生成了一种用于高性能Si负极的互穿凝胶聚合物粘合剂,结构如图5所示。

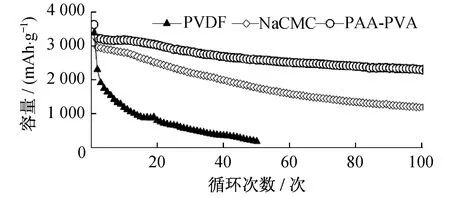

图5 交联的PAA-PVA的化学结构

该粘合剂具有可变形聚合物网络以及在Si颗粒上的强附着力,可以有效地适应锂化/脱锂时Si负极的大体积变化,即使在高电流密度下也能具有优异的循环稳定性和高库仑效率。与PVDF和NaCMC相比,PAA-PVA有着更高的容量和更好的循环稳定性。

3种粘合剂对Si电极循环性能的影响如图6所示。

图6 不同粘合剂对Si电极循环性能的影响

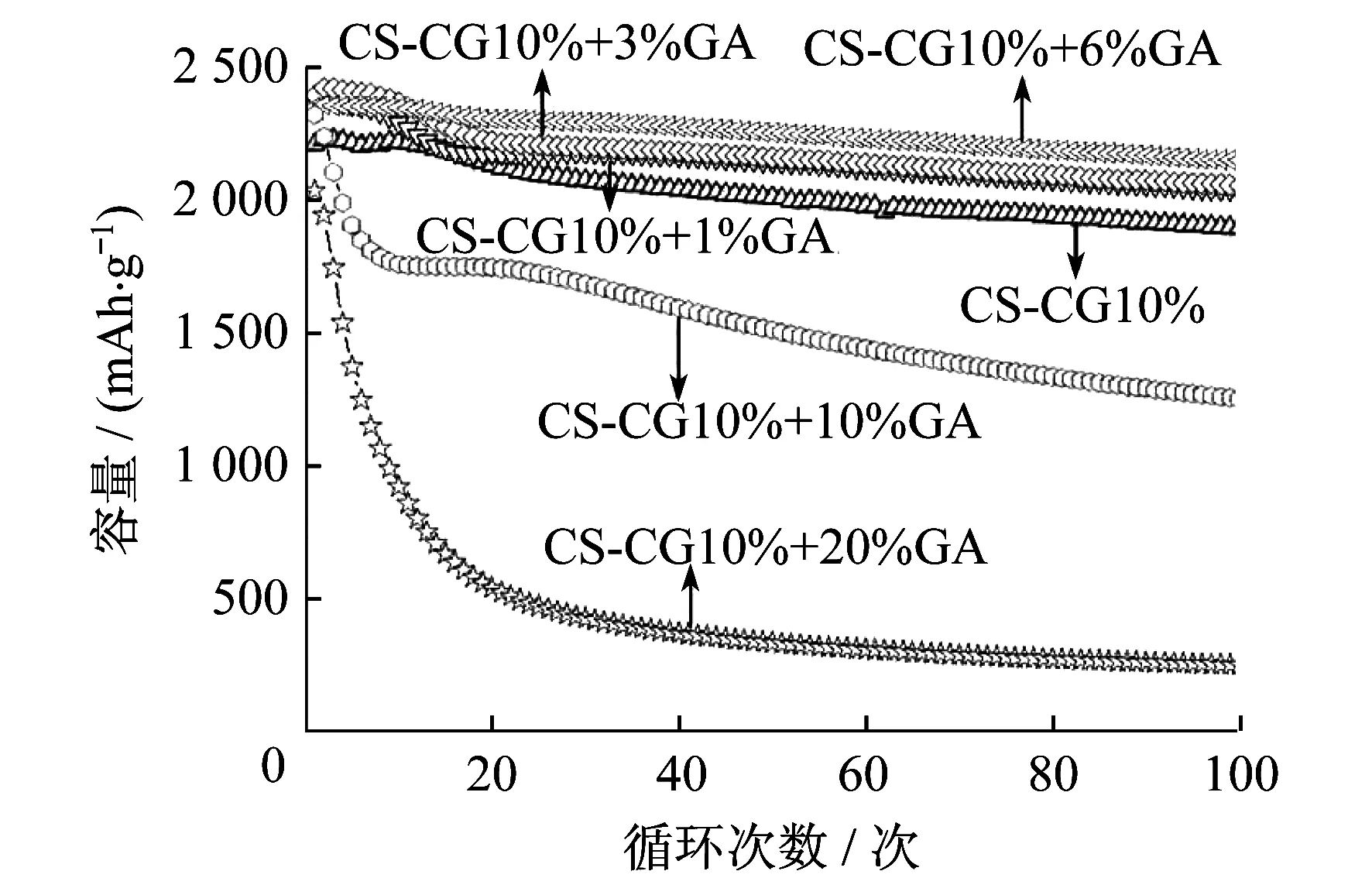

网状交联聚合物的交联程度在很大程度上会影响其在粘合剂中的性能。文献[33]通过儿茶酚功能化的壳聚糖(CS-CG)与戊二醛交联形成了一种交联网状聚合物粘合剂CS-CG+GA,结构如图7所示。

图7 儿茶酚交联的CS粘合剂结构

该粘合剂具有两种功能:一是通过接枝儿茶酚获得的耐湿粘附能力;二是通过原位形成三维网络所获得的机械稳定性。该聚合物网络所组成的Si电极显示出很好的循环稳定性和容量保持率,即使经过100次循环后,仍能保持91.5%的容量。另外,文献[33]还设计了一系列具备不同交联程度的CS-CG+GA粘合剂,研究了其交联程度对黏结性以及所得硅电极电化学性能的影响。结果表明,交联程度对于粘合剂的黏结性、机械性都有一定程度的影响,并且存在一个最佳的交联程度,可以使得粘合剂的性能达到最理想的状态。不同交联程度的粘合剂对Si电极循环性能的影响如图8所示。

图8 不同交联程度的粘合剂对Si电极循环性能的影响

聚合物粘合剂一般都会吸收溶剂发生的溶胀现象。对于线性聚合物粘合剂来说,这种溶胀性能会对黏结性起到负面效果。对于网状交联聚合物粘合剂,一定程度上的溶胀可以为电极提供一定的离子通道,供锂离子的进出,提高了电极的离子导电性[34],并且部分溶胀的粘合剂还可以在一定程度上容纳Si颗粒的体积膨胀,可在充放电过程中部分缓解Si体积膨胀带来的负面影响。因此,网状交联聚合物的溶胀程度在一定程度上也是一个特殊的性能指标[35]。

3 导电粘合剂

Si的导电性较差,因此需要在电极中添加一定的导电剂,而大多数的聚合粘合剂多是绝缘的,较厚的粘合剂层会阻碍锂离子与电子的传输,从而增加电极的极化,因此有必要对导电聚合物粘合剂进行研究。但大部分的导电聚合物的黏结性较差,故很少将导电聚合物直接作为粘合剂。目前,导电聚合物粘合剂主要可分为化学掺杂的导电粘合剂、侧链导电粘合剂、复合导电粘合剂和多功能导电粘合剂4类。

3.1 化学掺杂的导电粘合剂

导电聚合物是指主链上具有交替单双键结构,通过掺杂等手段,使得导电率介于半导体和导体之间的聚合物。常见作为粘合剂的导电聚合物有聚苯胺(PANI)[36]、聚丙烯腈(PAN)和聚吡咯(PPy)[37]。其本身具有一定的黏性,通过掺杂的方法可以使其获得一定的导电性,从而同时起到黏结和导电的双重功能。

文献[38]以PAN作为纳米Si电极的粘合剂,与PVDF和CMC组成的Si电极进行了比较。测试结果显示,PAN-Si在100 mA/g的电流密度下,初始放电容量高达4 147.8 mAh/g,并且在50次循环中仍然有1 639.6 mAh/g的可逆容量。PAN-Si优异的性能主要是因为锂离子与PAN聚合物链之间的相互作用力较弱,从而提高了电极的锂离子扩散效率。另外,PAN上的腈基会与Si纳米颗粒和集流体之间产生氢键,从而获得良好的黏结性,抑制了Si电极的膨胀。文献[39]以PANI作为粘合剂,制备出了LiFePO4的复合电极。经过测试可知:PANI显示出与铝箔较好的黏结性;对PANI进行阴离子掺杂和去掺杂,有利于提高PANI的电导率,从而提高复合电极的充放电容量。文献[40]通过热解反应制备出了Si/C/聚苯胺PANI复合物,并进一步以导电聚苯胺-LiClO4充当粘合剂以维持Si/C界面的电子接触,同时在不同组件之间保持良好的机械完整性,并能有效承受Si的体积变化。

3.2 侧链导电粘合剂

侧链导电粘合剂是在不导电的线性聚合物粘合剂的基础上,通过与一些带有导电基团的接枝共聚,使得聚合物本身获得导电性,从而起到导电效果。由于侧链导电粘合剂有许多导电支链,因此与线性聚合物粘合剂相比,侧链导电粘合剂不仅具备了更高的导电性,而且具备了更多的与Si成键的作用点。

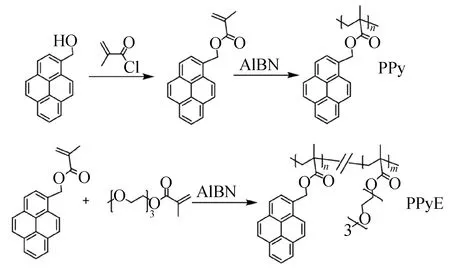

文献[41]报道了一类通过侧链π-π堆叠传导电子的导电聚合物。这些聚合物可以通过通用的自由基聚合方法合成,允许结合官能团以微调粘合剂的性质。同时,也合成了一类基于芘侧链的甲基丙烯酸酯聚合物[42],并用作Si电极的粘合剂。其具体合成过程如图9所示。

图9 聚(1-芘甲基丙烯酸甲酯)和聚(1-芘甲基丙烯酸甲酯-共-三环氧乙烷甲基醚甲基丙烯酸酯)合成过程示意

将芘用作导电侧链时,芘部分自组装具有有序长链结构,增强了电极中的电子传导。另外,该粘合剂在一定程度上还有助于形成稳定的SEI层。由该粘合剂组成的Si电极可以在1 000次充放电循环中保持电极机械的完整性和Si界面的稳定性。这些基于芘的甲基丙烯酸酯粘合剂还增强了Si电极的SEI层在长期循环中的稳定性。在侧链上引入环氧乙烷部分,可以进一步调整该聚合物的物理性质,增强黏附性并调节溶胀以改善高负载Si电极的稳定性。

3.3 复合型导电粘合剂

复合型导电粘合剂是指将导电聚合物与无导电性的聚合物粘合剂,以一种键结合的方法复合而不是简单的混合,从而得到的一种复合型导电粘合剂。与其他导电粘合剂不同,复合型导电粘合剂的性能主要由所对应的几种聚合物的特性及其本身的结构决定。

文献[43]制备出了一种新型的三维导电互穿凝胶网络,作为高性能Si负极的新型粘合剂。

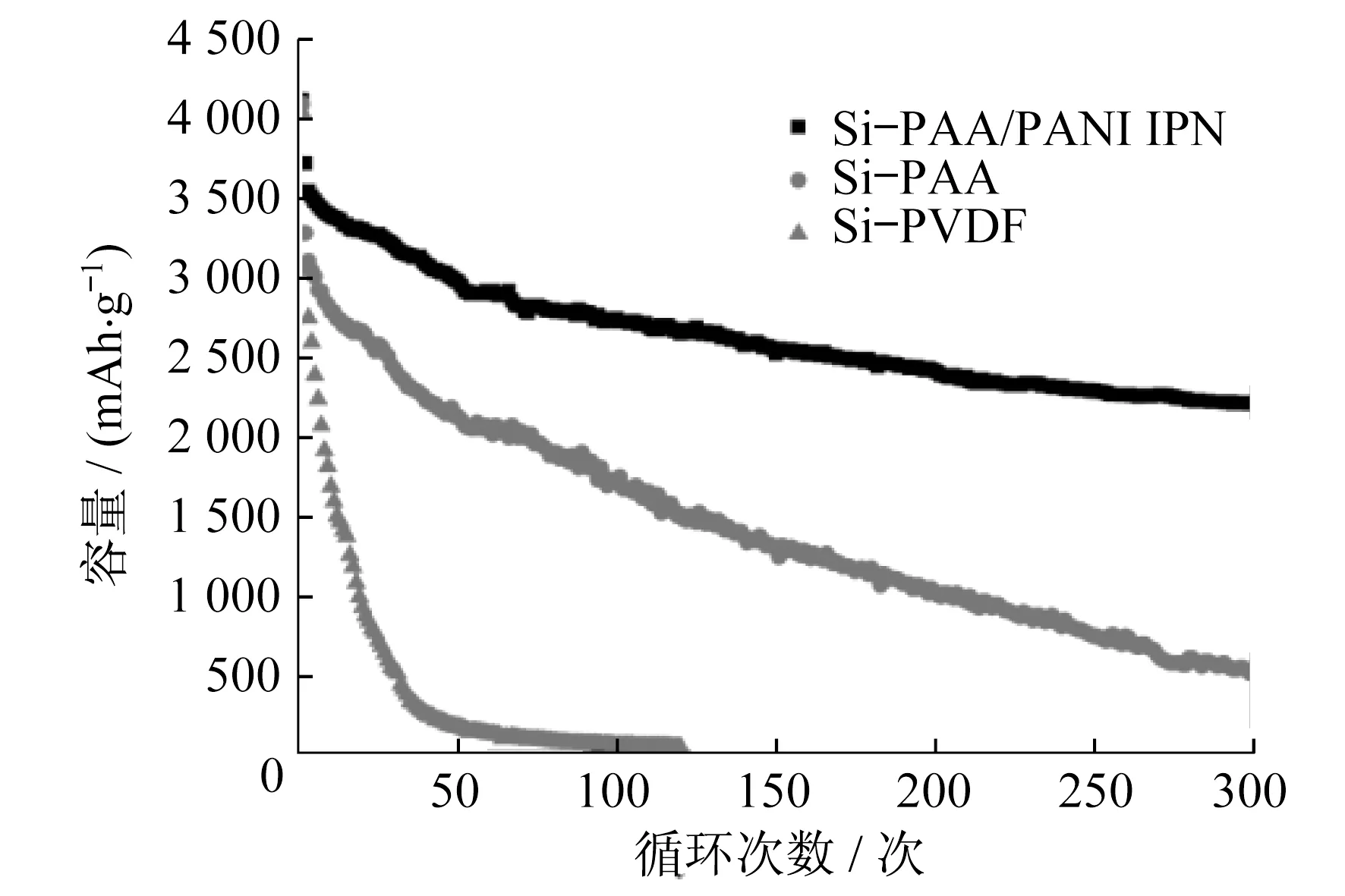

首先通过交联法合成聚丙烯酸凝胶网络,然后通过苯胺的原位聚合在凝胶网络中形成导电的聚苯胺链。聚丙烯酸凝胶网络能提供强机械黏结性和高电解质吸收性,聚苯胺链能提供良好的导电能力。这两种聚合物不再是简单的混合,而是各自独立起到作用且相互影响,在原来的基础上更好地发挥各自的优点,使其成为了高性能Si负极的潜在黏合剂。此外,三维导电凝胶粘合剂不仅可以适应体积膨胀并保持电连接,而且还可以帮助形成稳定的SEI层。与PVDF和PAA相比,PAA/PANI IPN粘合剂显示出更好的循环稳定性。3种粘合剂对Si电极循环性能的影响如图10所示。

图10 不同粘合剂对Si电极循环性能的影响

文献[44]使用聚酰亚胺作为粘合剂,环化聚丙烯腈作为导电基质,通过热解过程合成了具有更强循环性能的Si负极。聚酰亚胺的酰亚胺化和聚丙烯腈的环化在原位热处理过程中同时进行。聚酰亚胺粘合剂和导电聚丙烯腈的协同作用可以有效地限制Si的体积膨胀,同时还能维持导电网络,电极表现出更高的初始库仑效率,可达83.6%。与Si@cPAN或PI电极相比,PI/Si@cPAN电极表现出更好的循环性能和更高的容量,即使循环100次后仍有2 362.2 mAh/g的高可逆容量。

3.4 多功能导电粘合剂

多功能导电粘合剂是指本身具有一定的导电结构,通过修饰不同的官能基团,从而使其获得更好的导电性、延展性等,甚至是其他一些新型功能,最终获得最理想状态的一种导电粘合剂。与侧链导电剂不同,多功能导电粘合剂是主链起导电作用,其修饰的不同侧链仅用于增强导电性、机械性以及增加其他一些功能,而侧链导电剂则是依赖于导电侧链来进行导电。

文献[34]开发了一种多功能的聚合物粘合剂,具有良好的电子导电性、机械黏结性、延展性以及电解质吸收能力。通过仅修饰导电聚合物主链上的侧链来实现聚合物的多功能化,避免了在改进各个功能的同时对彼此功能基团的损害。将3种类型的官能团引入聚芴(P)型导电聚合物中以优化电子、机械和电解质吸收等性质。首先,引入芴酮(F)侧链来优化聚合物的电子结构,以改善整体的导电性。其次,与苯甲酸甲酯(M)基团共聚以改善聚合物的链的柔韧性,从而增强活性材料与聚合物粘合剂之间的机械黏结力。最后,将三环氧乙烷单甲醚(E)侧链引入导电聚合物中以增强其电解质吸收能力。这种基本原理允许机械和膨胀性质的分离优化,而不会对电子特性产生不利影响。剩余的电子导电性会使聚合物的极性增强,极大地改善了黏结性和延展性。更重要的是,电解质吸收能力达到了之前仅在非导电粘合剂中才会出现的水平。通过电池粘合剂的这一种概念性的改变,即从传统的多组分到理想的单组分多功能系统,不通过添加导电剂就可实现商业Si颗粒的全容量(3 750 mAh/g)循环。

4 结 语

本文在总结Si负极材料的容量衰减机理的基础上,综述了粘合剂结构的不同对Si电极的影响,以及新型的导电粘合剂在Si电极方面的应用。目前应用于Si电极的新型粘合剂大多通过增加与Si颗粒的接触点,或者利用交联网络束缚Si颗粒来抑制或者容纳Si的体积膨胀,也有通过不同粘合剂相互协同作用的复合型粘合剂以及通过与导电聚合物共聚,使得粘合剂获得导电性能,提高Si电极的电化学性能。这些方法或多或少都提高了Si电极的性能,但对于Si电极粘合剂的研究依旧还有很长的路要走,对于Si电极粘合剂的要求也不仅仅局限于提高其黏结性。未来的Si电极粘合剂应该是多功能化的,不仅具有黏结性,还应该具有导电性、延展性、自愈性等其他一些功能。