当代隶书创作的风格拓展分析与研究

摘要:当代隶书的创作风格具有较强的多样性,极大程度上推动了我国书法进一步发展,但因为市场经济影响,功利化与趋同化同样表现较明显。本文主要阐述当代隶书的创作风格及其拓展方向,简要分析当代隶书创作存在的矛盾,由于社会时代始终处于动态变化下,人们的审美观念会随之变化,所以为了保证隶书创作风格发展方向的正确性,必须立足当代书法环境,革新创作方法与思想观念。

关键词:隶书创作;风格多变;篆隶融合

前言:

当代隶书在语境上具有较强的独特性,传承与发扬传统文化的热潮令更多人投身于书法创作中,推动了隶书创作的持续发展,但多数创作者表现出较强的功利性与趋同性,只想利用隶书创作博得关注、获取经济利益,不仅没有革新创作风格,甚至没有体现出独属于自己的风格,导致隶书创作形式与章法雷同严重。

一、当代隶书的创作风格

(一)取法风格多样

在考古、出版、印刷等行业支持下,诸多古代书法遗产出现在大众面前,借助信息技术广泛传播,为当代隶书创作取法提供了丰富的资源,令创作者有较宽泛的选择余地。例如,《礼器》、《石门》、《史晨》、《华山》等著名汉代名碑是隶书学习者必须掌握的基础,许多将木牍、简书、瓦当、砖刻等汉代石刻作为取法对象的当代隶书创作者,其作作品风格自然具有较强的汉隶特征[1]。此外,随着人们对隶书创作研究不断深入,唐隶与清隶逐渐得到当代隶书创作者的重视,部分创作者会选择唐代隶书或清代隶书某一方向进行深入研究,另一部分创作者则选择将唐隶、清隶与传统基础相杂糅,由于今年第十二届书法国展并未设奖,所以本文对第十一届(2015)书法国展中隶书入围且获奖的作品进行了分析,发现其中取法自简帛(六朝以前)的作品有13件,43件作品取法自汉代名碑,2件作品取法自清隶,剩余21件取法自其它隶书或传统基础。

(二)革新笔法结构

立足传统基础的隶书在笔法上强调“蚕头燕尾”,在行笔方面讲究“无往不收,无垂不缩”,而当代隶书因为受到先进思想的影响,对传统笔法结构进行了推陈出新,通过借鉴多种书写形式增加了笔法与章法的表现形式,对增强隶书创作风格的丰富性产生积极影响。综合分析沈尹默、沙孟海、萧娴、叶隐谷等当代隶书作品,发现当代隶书多表现为“笔力雄健”、“气势磅礴”、“蕴藏筋骨”,在笔画表现形式上体现出明显的“偏锋”、“侧锋”,无论是在笔墨轻重(浓淡)方面,还是在点画形态与线条质感上,都与传统隶书创作手法不同,表现出鲜明的时代特色。在章法结构上,当代隶书强调“尚趣”,以纵长的字体造型代替传统隶书的扁平结构,或者将其他书法表现形式与隶书创作相融合,基于现代理念对空间布局进行调整,切实增强了作品的美感。

(三)墨法线条丰富

当代隶书在墨法线条方面也进行了创新,相较于传统隶书的用墨方式,当代隶书创作者借鉴了国画用墨方法,通过不断研究逐渐形成一套独具特色的墨法线条表现技法,在充分展现隶书墨色效果方面具有较强优势。国画在用墨方面讲求“墨分五色”,不同墨色影响着书法线条的表现效果,比如焦墨的干、淡墨的枯、重/浓墨的涨、清墨的润等,有些创作者甚至会在墨中添加明矾等材料,用以增强隶书画面表现力,呈现出个性化较强的视觉效果。至于线条的表现,当代隶书在传统隶书创作风格上进行了创新,传统隶书的线条多为圆笔、方笔,或是圆中带方,或是方中有圆,而当代隶书线条则追求“剑走偏锋”,比如拉长或缩短、加粗或减细、增厚或削减某些笔画,采用提按、扭转等手法代替平滑、直过的行笔方式,切实丰富了当代隶书线条创作与表现形式。

二、当代隶书创作存在的矛盾

(一)碑刻与简牍冲突

当代创作者在创作隶书作品时,一开始大多从汉碑、汉简中取法,唐代隶书与清代隶书兴起后,在取法范围上又增加了唐隶与清隶,由于取法轻重程度会决定最终作品的表现面貌,所以不同倾向的创作者会因为碑刻与简牍的取法方向在创作风格上产生冲突。唐隶具有承上启下的作用,清隶与汉隶是隶书史上的两座高峰,清代以前的隶书皆根植于东汉碑刻,故而表现面貌以端庄丰满、静穆壮丽为主,当代隶书因为社会时代与先进思潮的影响,大方向上倾向于自简牍(两汉)取法,所以与传统隶书在表现面貌上存在较大差异。虽然汉碑所具有的厚重古朴、平正端丽更符合隶书审美,但仍有不少隶书家取法自简牍,侧重表现小格调,整个作品显得更加轻灵,与传统隶书的厚重形成鲜明对比。

(二)跟风与趋同严重

随着人们审美观念转变,越来越多的人使用“俗隶”形容当代隶书,“俗”一般做肤浅、庸俗、格调低等解释,之所以会出现这种现象,主要原因是当代隶书创作存在严重的跟风现象,多数隶书作品在风格上呈现出明显的趋同性。跟风并不等同于取法,前者是毫无新意的直接模仿或抄袭,后者是在传统文化上进行适当创新,直接表现是跟风创作出的隶书作品不具个性,没有真正体现出创作者的情感和特点,使得当代隶书呈现出“千篇一律”的现象[2]。根本原因是隶书创作者知识素养水平相对较低,加上书法艺术语言具有较强的单一性和固定性,隶书创作已经进入“写意化”这一相对成熟的发展阶段,故而在想要早日“出人头地”的想法驱使下,当代隶书创作风格出现跟风与趋同严重的问题难以避免。

三、当代隶书创作的风格拓展方向

(一)篆隸融合,丰富隶书风格

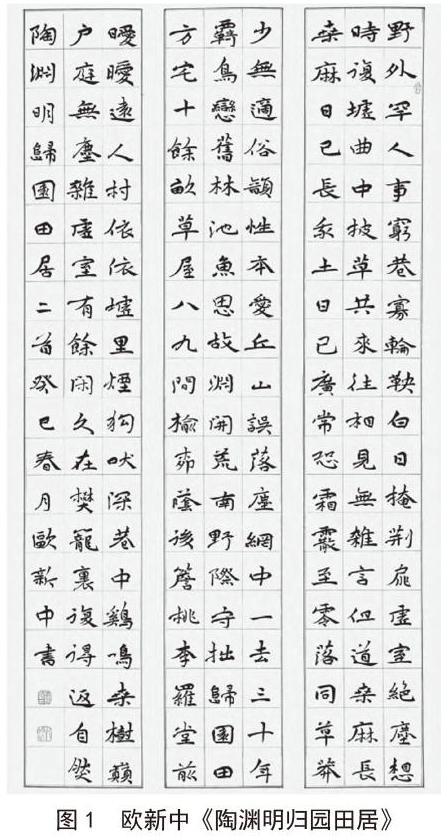

若想促使当代隶书创作风格向更加丰富多样的方向拓展,需要创作者明确篆隶融合的重要性,篆隶融合是指将篆书创作风格适当融入隶书创作中,由于每个人对篆书创作的理解程度不同,所以在创作隶书时也会因为体现的多少而形成相对个性的风格,这对丰富隶书创作风格具有重要意义。隶书在书法历史上起着承上启下的作用,上呈籀、篆,下启楷、行、草,纵观隶书表现面貌,可以发现不少隶书都借鉴了“八分书”,具有极强的传承与发扬价值。当代隶书创作者秉承着“求新”、“求变”等思想,对不同书法表现形式与特征进行借鉴,丰富了隶书创作风格,其中典型代表便是“隶变”,隶变是指综合运用减、添、直、曲、连、拆、延、移、缩等手法将繁复的篆书转变成相对简单的隶书,在篆隶融合作品中,隶书家欧新中具有较强代表性,其作品如图1所示。若是在隶变过程中,适当化简为繁、改直为曲,便可促使隶书向“高古”演变,对增强隶书创作风格的多样性具有积极作用。

(二)淡化功利,改变趋同现象

为了改善跟风与趋同问题,当代隶书创作者必须深入研究传统隶书演变历史,提高自身知识文化素养,同时合理淡化功利心,秉承传承、弘扬、发展优秀传统文化的理念创作隶书作品。现阶段,不少当代隶书家因为市场经济的影响,将参加各种书法大赛并获奖作为增强自身影响力的主要手段,还有一些所谓的“书法大家”以“探索”、“先锋”为借口,在创作风格上剑走偏锋,哗众取宠,故弄玄虚,过分强调视觉效果,甚至還出现错字、漏字连篇的现象,这种行为不仅是对书法艺术的亵渎,还会消泯书法爱好的艺术理想与信仰追求。

对此,创作者在创作隶书作品时,必须深入了解隶书发展历史,努力学习诗词、文字、美学相关知识,树立正确且健康的审美观,只有注重学识素养积淀,才能在不断创作过程中逐渐形成自己的风格,无论是华人德、李刚田、康庄,还是张森、张海、刘炳森,这些当代著名书法家都是经过多年研习才在隶书创作上取得卓越成就。学识素养是否丰厚还决定了隶书家的洞察能力与创造思维,因此在创作作品之前,隶书家或爱好者必须深入研究相关理论,先模仿历代隶书家的创作精神,挖掘汉隶、唐隶、清隶等隶书背后的时代因素,再基于当代健康审美观念与创作思潮拓展创作风格,只有真正做到兼修“内外功”,才能改变“千篇一律”现象,切实提高隶书创作水平[3]。另外,隶书创作者要志存高远,用心修行,审美取向应朝着多元化发展,始终坚持“望尽天涯路”的精神不断创作,同时耐得住“清冷”与“寂寞”,不为书法乱象与功利思想影响,如此方能保证创作出独具个性且优质的隶书作品。

结束语:

综上所述,当代隶书在取法上追溯传统,对笔法结构进行推陈出新,增强了墨法线条的丰富性,使得创作风格呈现出明显的多样化特征。但在风格拓展方面受到碑刻与简牍冲突、跟风与趋同严重等矛盾制约,对此隶书创作者应增强文学素养,明确篆隶融合的重要性,淡化功利心,秉承创新理念创作书法作品。

参考文献:

[1]刘於清.论当代书坛隶书创作的现状、困境及出路[J].书法赏评,2017 (06):24-27.

[2]孙景海.当代隶书创作的时代特征与发展[J].美术教育研究,2017 (20):24.

[3]谭金丽.试论当代书法创作中“篆体隶用”现象[J].书画世界,2017 (06):68.

作者简介:贾佳其(1994.8-)女,汉族,硕士研究生在读,研究方向为书法艺术。