粤北暴雨中心的降水气候特征分析

陈芳丽,李明华,2,姜帅,3,黄潮,3,曾丹丹,陈颖

(1.惠州市气象局,广东惠州 516001;2.深圳市气象局,广东深圳 518040;3.惠州市突发事件预警信息发布中心,广东惠州 516001)

根据统计分析,受海陆分布,以及南岭山脉、云雾山和莲花山等地形影响,形成了广东省内有粤北、粤西和粤东3大暴雨中心[1-2]。许多学者致力于广东乃至华南范围内暴雨的研究,如林爱兰等[3]研究并建立了广东6月持续性暴雨发生的概念模型;周芯玉等[4]利用风廓线雷达分析了广东前汛期暴雨中尺度系统,指出超过80%的过程强降水出现时有低空急流相配合;伍红雨等[5]统计分析了广东区域性暴雨过程,指出其次数最多出现在5月,强度最大出现在6月,强和较强等级的广东区域性暴雨过程次数呈显著增加趋势;王坚红等[6]指出广东北部暴雨区受西风带系统影响为主,也研究了华南沿海特殊的地形对暖区辐合线暴雨的至关重要作用;Du等[7]指出南海的边界层急流(BLJ)与暖区暴雨关系更加密切。

另外,由于近年来出现多次极端强降水过程,各部门高度重视,如1311号台风“尤特”环流引发的华南大范围持续性强降水过程[8-9]、“5·23”粤西特大暴雨[10]、“18·8”粤东极端强降水[11-12]等,该类强降水过程通常具有影响大、持续时间长、雨强大、极端强降水落区局地性强、灾情重等特点,易造成严重的城乡积涝、山体滑坡、电力和交通中断、人员伤亡等重大灾情。粤北暴雨中心相对粤西和粤东两个暴雨中心极端暴雨发生频次较少,21世纪以来,最严重的一次过程是“05·6”持续性暴雨过程[13]。另外,李明华等[14-15]也对重大灾害性暴雨过程的气象服务进行了反思。

综上所述,目前的研究成果主要着眼于广东和华南范围内的暴雨成因机理、个例分析等,针对广东暴雨中心降水的整体气候特征的统计分析成果较少[1-2,6],尤其是粤北暴雨中心范围的界定、区域内降水气候特征等基础性统计分析尚欠缺,因此,本研究利用观测站和自动监测站的加密站点降水数据,在现有认知基础上[1],重新统计和定义广东粤北暴雨中心的区域范围,同时分析了暴雨中心区域内降水的年际变化、月变化、日变化等气候演变特征,为提高其区域内降水预报预警准确率、降水防御暴雨洪涝灾害和应对气候变化提供参考。

1 资料与方法

广东境内的连山、连南、连州、英德、清城、佛冈、花都、从化、增城、龙门、新丰、河源共12个国家气象观测站1962—2018年逐日20:00—20:00(北京时,下同)日降水量资料,以及广东省2003—2018年约 2 900个气象自动监测站20:00—20:00降水量数据(剔除了回南天观测站、浮标站和年平均降水量为0 mm的站点),通过数理统计等方法,利用统计分析软件SPSS23.0进行气候统计分析。定义汛期4—9月,其中4—6月为前汛期、7—9月为后汛期。雨日是指日降水量≥0.1 mm的天数,短时强降水是指时降水量≥20.0 mm。

2 粤北暴雨中心空间分布特征

2.1 粤北暴雨中心范围

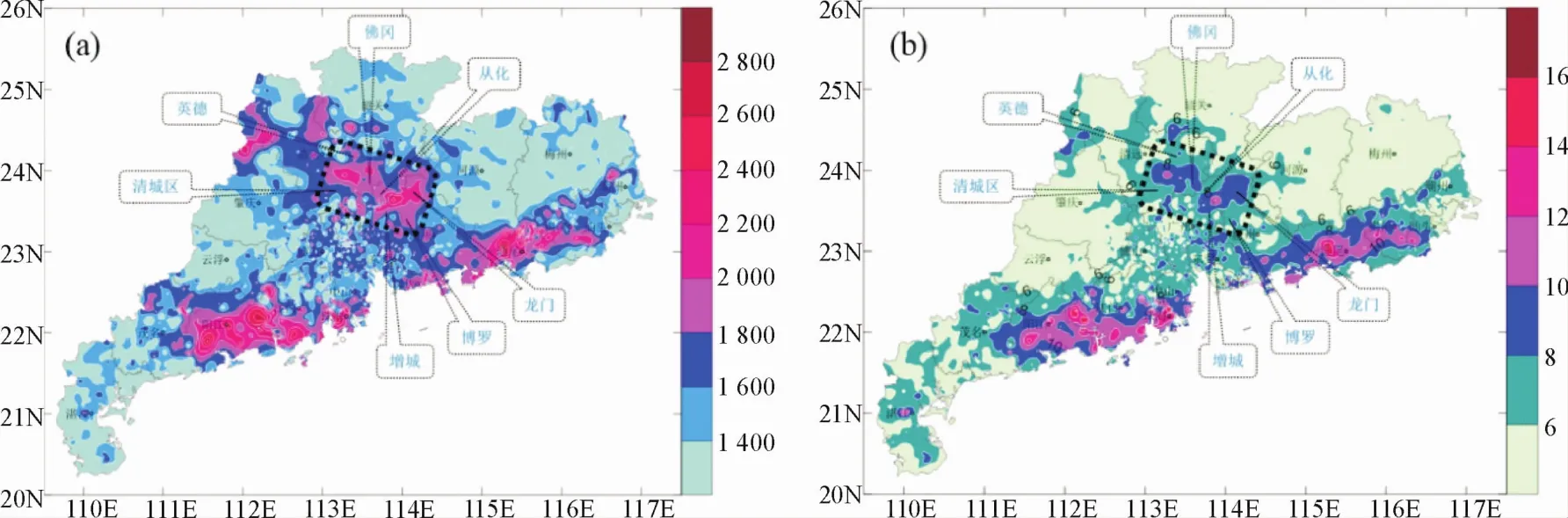

《广东省天气预报技术手册》采用国家气象观测站年降水量>2 000 mm定义了以清远-佛冈-龙门-河源为中心的粤北暴雨中心范围[1],该标准只考虑了观测站的年降水量,为了更科学、合理定义粤北暴雨中心范围,本研究根据陈芳丽等[2]定义粤东暴雨中心的方法,利用2003—2018年观测站和自动气象监测站的逐日降水量数据,重新定义粤北暴雨中心范围。根据各站年平均降水量和年平均强降水日数计算全省平均值和标准差,分别为:全省年平均降水量1 508 mm,标准差379 mm;全省年平均强降水日数6.3 d,标准差2.5 d,因此本研究采用年平均降水量≥1 800 mm,且年平均强降水日≥8.0 d的标准来定义粤北暴雨中心范围。如图1所示,粤北暴雨中心主要集中在清远东南部-广州东北部-韶关南部-惠州北部一带区域,具体包括英德南部-清远清新区南部-清城区、佛冈、从化、新丰南部、龙门、增城北部、博罗西北部,最大年平均降水量和强降水日数均出现在龙门的南昆山为2 488.6 mm和12.3 d,区域内满足定义的5个代表观测站分别为佛冈、清远、从化、龙门和增城。由于统计时段、监测站站点数和暴雨中心定义方法等不同,上述统计结果与《广东省天气预报技术手册》定义的范围有所差异,区别在于本研究增加了从化和增城,去除了河源。

图1 2003—2018年广东省年平均降水量(单位:mm)(a)和强降水日数(单位:d)(b)的空间分布

另外,粤北暴雨中心最大年平均降水量 和强降水日数均低于粤东和粤西暴雨中心,尤其是年平均强降水日数只占全省的13.3%,范围明显小于其余两个暴雨中心,也就是说,粤北暴雨中心出现极端强降水的概率较小,21世纪以来,影响最大的一次极端强降水过程是2005年6月龙门连续7 d暴雨过程,其中连续3 d为特大暴雨,过程雨量1 330.2 mm。

2.2 粤北暴雨中心地理特征

粤东和粤东北山脉大致为西南-东北走势,粤北暴雨中心位于南岭山脉南部边缘的丘陵地带,其中北回归线上的南昆山位于青云山脉和九连山脉西南端,与从化、增城和龙门交界,平均海拔约600 m,主峰天堂顶位于从化境内,海拔1 210 m,其东与增城区派潭镇毗临,南与从化区良口镇相连,粤北暴雨中心南侧为珠江三角洲冲积平原,且珠江三角洲平原为一向南开口的、大范围的“喇叭口”地形,清远-佛冈-从化等位于其北端。Du等[7]指出天气尺度低空急流(SLLJ)与锋面暴雨相关,而南海的边界层急流(BLJ)与暖区暴雨关系更加密切,并结合林良勋等[1]研究结论、个例分析和日常天气预报经验可以得出,当弱冷空气伴随切变线南压至清远-佛冈-龙门一带时,与前侧低空暖湿气流相遇,形成冷暖气流交汇,产生辐合上升运动,同时在迎风坡的地形抬升等作用下,降水回波往往出现明显增强,从而触发该地区强降水的发生发展;而在由西南(偏南)季风脉动等天气系统触发的暖区强降水过程中,暖湿气流向北输送遇到南昆山等地形后,受抬升触发中尺度强对流发展或受地形阻挡折向,与不同来向的气流辐合,产生中尺度辐合线或者中尺度涡旋,特别是伴有风速的辐合时,则在粤北暴雨中心易出强降水过程[1]。因此,特殊的地形分布与粤北暴雨中心的形成密切相关。

3 粤北暴雨中心年降水量时间演变特征

3.1 年际变化

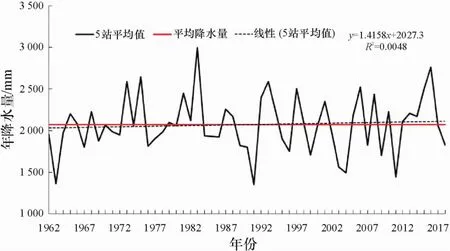

分析1962—2018年5个代表观测站的平均年降水量的年际变化特征,如图2所示,线性变化趋势略呈上升态势,年际变化特征不明显,计算其气候倾向率为0.068 mm/年,未通过 α=0.05显著性检验。

图2 1962—2018年粤北暴雨中心5个代表站的年平均降水量时间序列

从佛冈、清远、从化、龙门和增城5个代表站年降水量的年际变化来看,气候倾向率分别为0.033、-0.212、0.232、0.002和 0.274 mm/年,其中从化和增城分别通过α=0.1和0.05显著性水平检验。也就是说,粤北暴雨中心区域内年降水量的年际变化存在地域差异,其中从化和增城均呈显著增多趋势,佛冈和龙门增加趋势不明显,清远呈不明显的减少趋势。

3.2 季节变化

粤北暴雨中心降水也存在显著的季节变化。从各观测站降水量的统计(图略)来看,与广东大部降水量的季节变化一致,粤北暴雨中心同样存在明显的多雨和少雨季节,即汛期(4—9月)和非汛期(10月—次年3月),汛期降水量约占全年总降水量的70%~80%,而汛期降水则主要集中在前汛期(4—6月),前汛期降水量约占汛期的60% ~70%,约占全年的45% ~50%。因此,对于粤北暴雨中心的降水预报预测主要着眼于前汛期天气形势的演变等。

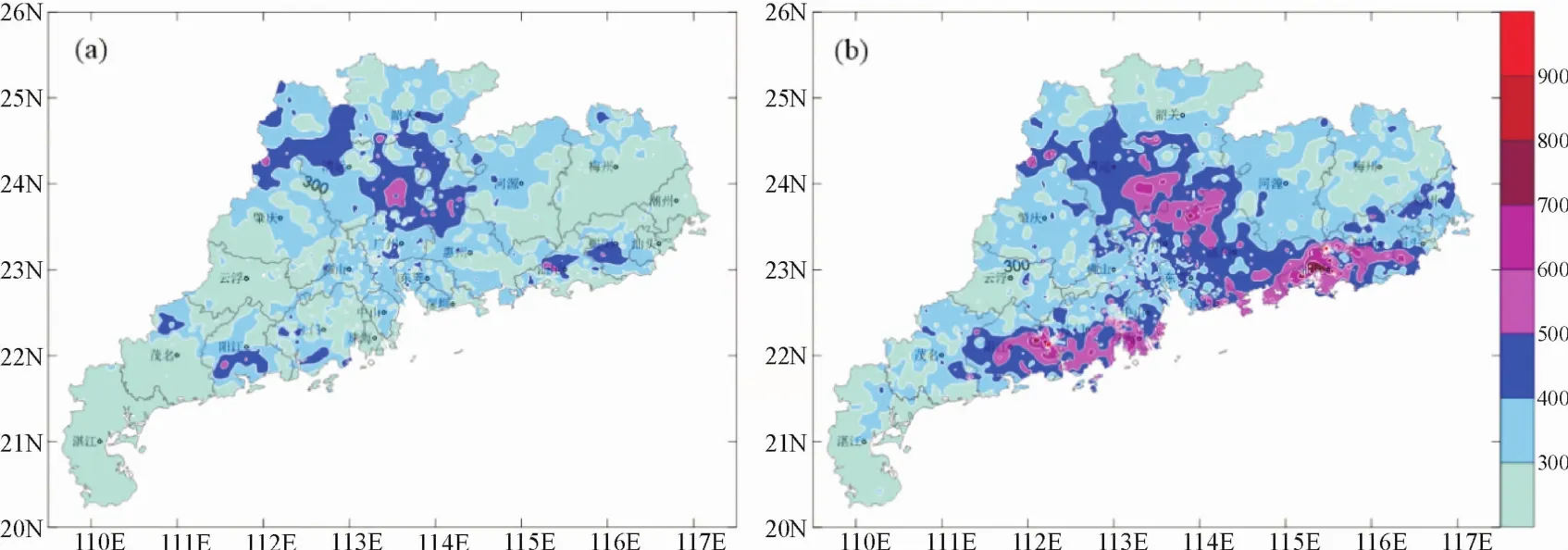

另外,由于大气环流和地理位置等因素影响,粤北暴雨中心的降水在前汛期也存在不同阶段、不同性质的降水,以季风爆发后“龙舟水”开始时为界,将前汛期大致分为两个阶段:4月1日—5月 20日,以及 5月 21日—6月 30日(图3)。

图3 2003—2018年广东省前汛期不同时段降水量空间分布(单位:mm)

第1阶段降水落区主要位于粤北暴雨中心区域内,此时影响广东的天气类型多以锋面低槽为主,系统自北向南推进,并过粤北暴雨中心后呈减弱态势,强降水落区总体偏北;第2阶段粤北、粤西和粤东南部沿海地区均有明显的降水,出现了广东典型的3大暴雨中心分布特征,此时随着西南(偏南)季风的不断发展,在季风、特殊地形抬升等大气环流配置和地理因素的影响下,以所激发的暖区降水为主。

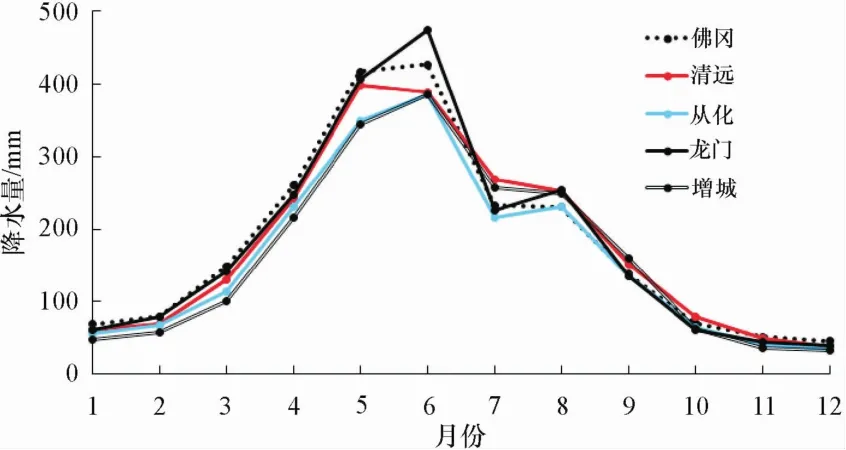

3.3 月变化

分析1962—2018年5个代表观测站的月平均降水量的变化特征,如图4所示,粤北暴雨中心降水的逐月变化大体呈单峰型分布,但各地变化特征存在明显的南北差异,差异最大的月份为6—8月,除清远外,其余4站月变化峰值均出现在6月,且在8月份时降水较7月变化差异较大,这主要与后汛期由台风、东风波等热带天气系统影响,结合地形等因素有关;而清远的峰值出现在5月,5月降水量较6月略多,另外分析清远北部地区降水的逐月变化可以发现,越往北这种特征就越明显,清远东南部的佛冈和英德则6月降水量较5月略多。

图4 1962—2018年粤北暴雨中心5个代表站平均月降水量时间序列

3.4 日变化

取年降水量最大和暴雨日数最多的龙门南昆山监测站的时降水量来分析其日变化特征,由于南昆山监测站为2005年建站,因此分析2005—2018年龙门南昆山的降水概率和短时强降水概率不同月份的日变化特征(图5),从图5可以看出,南昆山降水的日变化大体可分为3个阶段:第1阶段为季风爆发前的3—4月,此时以锋面低槽降水为主,降水大多出现在夜间,凌晨最明显;第2阶段为5—6月季风影响的“龙舟水”期间,降水概率显著增加,为一年中降水最集中时段,概率大值区分布在一天的大部分时间里,夜雨和白天降水均明显,最大值出现在6月14:00的33.3%;第3阶段,为7—8月以热带系统和热对流影响为主的时段,降水主要出现午后到傍晚。短时强降水出现概率与降水特征大体一致,其中3—4月出现概率小,凌晨有小概率发生,主要集中在 5—6月 08:00、15:00和 21:00前后,最大出现在6月21:00,为1.43%。

图5 2005—2018年龙门南昆山监测站降水(a)和短时强降水(b)概率(%)逐月的日变化特征

4 结论

1)粤北暴雨中心分布较分散,主要集中在英德南部-清远清新区南部-清城区、佛冈、从化、龙门、增城北部、博罗西北部,中心区域内最大年平均降水量和强降水日数均出现在龙门南昆山2 488.6 mm和12.3 d。特殊地形分布与粤北暴雨中心成因密切相关。

2)各地降水年际变化趋势存在差异,其中从化和增城变化最为明显,均呈增多趋势,佛冈和龙门增加趋势不明显,清远呈不明显的减少趋势;区域内汛期降水量约占全年总降水量的70%~80%,主要集中在前汛期(4—6月),前汛期降水量约占汛期的60%~70%。前汛期按降水性质不同又可以分为季风爆发后“龙舟水”开始时为界,分为锋面低槽型为主降水和暖区为主降水。

3)降水月份变化大体呈单峰型分布,除清远峰值出现在5月外,大多数站点月变化峰值出现在6月。

4)降水日变化大体可分为3个阶段,与降水性质密切相关,最大降水概率出现在5—6月季风爆发后的“龙舟水”期间,夜雨和白天降水均明显,最大值出现在6月14:00的33.3%;短时强降水出现概率主要集中在 5—6月 08:00、15:00和21:00前后,最大出现在6月 21:00,为1.43%。

本研究重新定义了粤北暴雨中心范围,统计分析了粤北暴雨中心降水的年、季节、月和日变化特征,并简述了其地理特征和成因,未能详细阐明其形成机理,此需进一步深入地研究。另外,由于自动监测站建站时间不够长,以及降水数据质量控制等问题,利用2003—2018年观测站和自动气象监测站降水量数据来定义的暴雨中心范围存在一些争议,今后需继续完善数据时长,做好质量控制,使定义暴雨中心范围更科学合理。