江苏省廿年沥青路面技术框架与发展路径

蒋振雄

(江苏省交通工程建设局,江苏 南京 210004)

0 引言

改革开放40年,我国交通事业发展日新月异,公路建设实现了跨越式发展。在沥青路面结构组合以及材料方面进行了大量研究、探索与实践,促进了高速公路建设水平的提升[1-3]。截至2018年,全国高速公路建设总里程达14.26万公里,公路建设实现了“量”的极大积累,而站在新时代的发展全局,实现公路建设“质”的进一步飞跃,则成为新时期公路建设目标。

江苏省高速公路建设历史已经超过20 a,在沥青路面建设和使用过程中,有效解决了早期的水损害、反射裂缝发展过快等问题,所采用的典型半刚性基层路面结构总体上应用良好,有效促进了江苏省高速公路建设水平的提升[4-5]。而随着国家“交通强国”战略的提出及“品质工程”打造的需求,社会对高速公路沥青路面建设质量的要求也越来越高。如何提升道路使用品质,延长沥青路面使用寿命,成为当前人们所关注的热点问题。

回顾过往,在江苏省高速公路建设事业发展过程中,高速公路沥青路面建设质量和技术水平一直名列全国前茅,并且率先采用改性沥青等新型路面技术,引领了全国使用风潮[6]。国内某些省份刚提出沥青路面“8年不大修”的奋斗目标时,江苏省高速公路沥青路面已经基本实现10年无大修,十一五期间,江苏省“十年路面百年桥”的品牌已经叫响全国。

而在新时期,为了响应国家高质量发展的号召,进一步提升沥青路面建设水平,江苏省交通工程建设局基于省内以往半刚性基层沥青路面的成功经验,结合新时期沥青路面建设面临的形势,于2019年2月23日召开的江苏省高速公路沥青路面技术研讨会上,提出了“双十路面百年桥”的建设目标,这一目标的提出,对沥青路面设计、施工、运营期的质量和技术都提出了高标准的要求,但是如何实现该目标还需进一步进行研究:

其一,对现有道路服役状态及存在的问题缺乏深入评估与分析。路面在车辆的长期荷载及环境变化的循环作用下,不可避免地出现车辙、开裂等问题,常规主要对路面基本性能和病害状况进行简单分析,但是对道路服役状态、病害特征、破坏机理并未进行深入研究,因此无法对江苏省高速公路使用效果形成准确的认识,不能全面掌握当前路面存在的问题,从而为未来沥青路面建设提供优化方向。

其二,当前所提出的“廿年路面”的基本内涵尚不明确。现阶段所提出的“廿年路面”概念还较为笼统,并且对于“何为廿年路面”这一核心问题并未作出详细解释,即尚未回答“廿年路面”的具体涵义。究其原因在于传统路面寿命的定义较为模糊,没有明确定义道路使用寿命的终止状态,并且对廿年沥青路面的使用性能和养护方面的要求也并不明晰。

其三,廿年沥青路面建设缺乏科学明确的技术发展路径。对沥青路面结构、材料、设计、施工过程的技术发展需求不清楚,各阶段所需要突破的关键环节不明确,并且亦不能以一种系统性思维来对不同阶段的技术进行联动发展,开展顶层规划。

综上,通过对江苏省高速公路沥青路面的服役效果进行深入总结,明确江苏省现役路面存在的问题;基于此,考虑路面实际使用需求,分别从交通条件、服役状态等实际需求出发,明确定义廿年沥青路面内涵;然后以20 a寿命为高速公路沥青路面建设目标,分别从关键控制指标、路面结构优化、材料优化与开发、施工管控以及示范工程等方面系统性进行研究,建立整体研究框架,思考廿年路面实现的技术路径。

1 我国典型沥青路面结构发展历程

改革开放以来,我国高速公路事业不断发展,沥青路面建设取得了突出的成就[7-9]。沥青路面结构发展历程经历了4个阶段,如图1所示。

第1阶段:1996年以前,在借鉴国外成功经验以及开展国内前期探索的基础上,我国早期高速公路路面结构形式为“强基薄面”的半刚性基层沥青路面,即沥青层一般较薄,一般为14~15 cm,并且表面沥青层采用普通沥青AK型抗滑表层、中面层采用密级配的普通沥青AC型混合料、下面层大多采用粗粒式沥青混凝土(LH),而基层则主要为二灰稳定碎石。这一阶段沥青路面质量均较好,并且由于交通轴载较小,路面损坏状况较少。

第2阶段:1996—1999年,我国高速公路建设进入全面发展期,在总结上一阶段建设经验的基础上,沥青面层厚度有所增加,约为16 cm,沥青面层与基层材料类型与上一阶段相似。特别的是,该阶段开始引入SMA技术。这一阶段路面交通轴载相对变重,路面出现了以水损害为主的病害形式。

第3阶段:2000—2005年,针对路面普遍存在的水损害问题,在材料设计、结构排水及施工等方面开展大量研究。在这一阶段,沥青面层主要为17~18 cm,且单层改性和双层改性沥青层结构被投入使用,表面沥青层级配和材料设计标准进行调整,而基层则普遍采用水泥稳定碎石。在这一阶段路面质量得到显著提升,水损害问题基本得以解决,但是车辙问题突出。

第4阶段:2005年以后,随着沥青结构和材料技术的不断发展,针对沥青路面车辙问题,改性沥青和SMA技术得到广泛应用。并且针对路面裂缝问题,进一步对沥青面层进行加厚,江苏、山东等省份开展柔性基层以及组合式基层研究。

图1 我国典型沥青路面结构发展历程

2 江苏省沥青路面建设现状分析

2.1 总体情况

自20世纪90年代以来,江苏省的高速公路建设取得了巨大的成就。截止到2018年底,江苏省高速公路通车总里程达4 748 km,高速公路密度居全国第一,通车总里程居全国前列,如图2所示。在20多年的建设发展过程中,主要采用半刚性基层沥青路面作为路面结构形式,积累了大量的成功经验。其中,基层结构类型由“二灰碎石-普通水稳碎石-抗裂水稳碎石”逐步优化,并且近年来也在组合式基层沥青路面结构方面做了一些探索与实践,如表1所示。从整体路况来看,路面平均技术状况指数(MQI)在96以上,道路技术状况优良率达100%,性能变化较为稳定,如图3所示。

图2 江苏省高速公路历年通车里程变化

2.2 当前沥青路面建设所面临的形势

回顾我国高速公路的使用状态,在建设发展过程中,公路建设取得了很大的成就,但是现役路面建设仍存在如下问题,对路面耐久性、服务水平产生不利影响,需进一步完善[10]:

(1)沥青路面使用性能有待提升

当前路面的车辙问题持续存在,半刚性基层反射裂缝较为密集,路表抗滑性能存在下降趋势,并且结构内部层间粘结不良,如图4所示。

表1 不同基层类型典型高速公路

图3 江苏省高速公路路面性能状况

图4 沥青路面使用性能状况

(2)现有的沥青路面设计理论与方法不够健全

我国沥青路面设计寿命总体上是从结构层疲劳角度进行定义,但是当到达设计使用寿命末期,各结构层出现全面破坏的情况仍非常少见,一般主要是沥青面层的功能性损坏和基层的反射裂缝,因此,设计寿命与实际使用寿命并不匹配。

(3)材料性能与路面实际需求匹配性有待提升

目前,我国在材料优化设计方面做了大量工作,但是路面结构层材料性能与实际层位需求的匹配性尚不够明确,并且所优化设计的材料性能无法满足路面结构的功能需求。

(4)道路原材料质量波动性增加

沥青、集料等原材料质量受到加工工艺、材料来源、管理机制、市场体制等多方面因素的影响,在不同程度上对沥青混合料性能造成影响。

(5)信息化技术有待高效应用

缺乏对原材料、生产、管理(质量、安全、进度)等路面建设全过程的精细化把控,智能化和信息化管理技术有待提升和推广。

3 廿年沥青路面定义

3.1 概念

通过对AASHTO指南、法国LCPC、国内几个版本的设计规范进行调研[11-13],分析国内外沥青路面“寿命”定义,并且参考长寿命沥青路面的概念[14],考虑我国沥青路面的设计需求,对廿年沥青路面进行定义:在规定交通条件下,通过科学的设计、施工和运营,在设计年限(20 a)内保持良好的服役状态,15 a无大修,仅需根据表面层损坏状况进行周期性修复而基层保持稳定的沥青路面。

3.2 内涵

在总费用上,初期建设费用相对较高,日常养护费用较少,总费用效益比最大;

在设计年限上,至少使用20 a,减少了重建的几率;

在损坏模式上,路面的损坏只发生在表层,如表面开裂,小车辙等,不存在结构性破坏;

在养护维修上,只需日常养护,不需进行结构性大修。

3.3 设计理念

图6 廿年沥青路面关键技术研究框架

基于变寿命设计理念[15],考虑不同结构层的功能及维修难易程度,进行路面结构层自上而下设计寿命递增的设计,如图5所示。上面层的设计寿命为15 a,中下面层的设计寿命为20 a,基层设计寿命为30~40 a,而路基设计寿命应按永久性路基考虑。在整个路面寿命周期内,路面翻修次数从上至下逐渐减少,而非现行等寿命设计理念所设定的路面使用末期各结构层同时损坏、翻修。而且中面层通过材料与结构的优化设计,施工质量的精细化管理,其使用寿命达到20 a是完全可行的。

图5 廿年沥青路面设计理念

4 廿年沥青路面技术框架

采用理论分析、现场检测、室内试验、模型搭建、工程应用、跟踪反馈等综合性手段,并始终坚持调研→评价→理论分析→实践→分析论证与调整→再实践的基本思路,形成如图6所示的技术框架。

5 廿年沥青路面发展路径

廿年沥青路面关键技术研究直接关联新时期高速公路沥青路面建设的高质量发展,对高速公路沥青路面管理、设计、施工、养护等各个方面均有着重大指导意义和实际影响,是一个涉及理论依据、结构组合、路面材料、施工技术、工程应用等多方面的系统性问题,有必要分阶段分方向的开展研究。

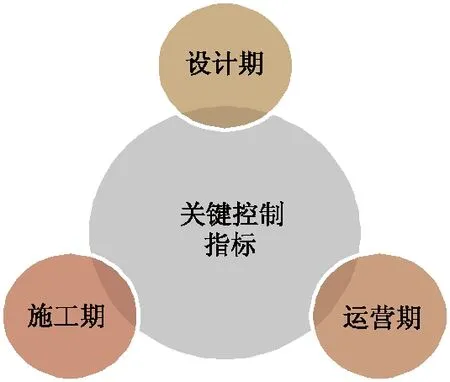

(1)关键控制指标

在当前阶段,最为紧迫的是要对“廿年路面”关键技术研究进行顶层设计,基于廿年路面基本内涵,理清路面设计期、施工期和运营期养护等不同阶段的需求及关键指标,从而形成总体技术路线,为“廿年沥青”研究奠定基础,如图7所示。

图7 关键控制指标

(2)路面结构组合

结合当前半刚性基层沥青路面的使用经验,考虑路面固有的技术缺陷[16-18],对现有强基薄面式的路面结构组合进行优化设计,并对组合式基层、强基全柔性基层等新型路面结构组合进行探索。

图8 路面结构组合

(3)原材料管控与适应

考虑加工工艺、材料来源、管理机制、市场体制等因素影响,沥青、集料等原材料质量不可避免的产生波动性,一方面需对原材料质量进行系统管控,另一方面要对原材料质量波动条件下的混合料性能保障技术亟需开展研究,开发高兼容性沥青混合料设计方法。

(4)混合料性能提升

如图9所示,考虑结构与功能的匹配性,基于“抗车辙、抗开裂、抗疲劳”性能优化需求,设计开发复合高模量、岩沥青复合改性、超吸水树脂基层、裂缝阻断层等高性能材料,并且考虑面向未来优化使用的需求,推荐适用的沥青路面结构与材料。

图9 材料性能提升

(5)精细化施工管控

沥青路面施工过程中有效监控与决策是高质量路面形成的关键。而随着物联网技术的发展,沥青路面施工质量控制技术也在向智能化方向发展,从施工信息化和道路3D施工的角度出发,开展精细化施工质量管控技术研究,开发沥青路面施工过程高效动态监控技术,创建沥青路面智能信息管控平台,实现沥青路面养护管控动态化、互动化、智能化,如图10所示。

图10 施工过程高效动态监控平台

(6)示范工程

基于廿年路面关键技术的确定,开展示范工程实施,并对混合料投料、拌和、运输、摊铺、碾压等过程中的工艺参数控制,进行施工工艺进行研究。并进行工后追踪观测,进一步进行验证及优化。

6 结论

基于高速公路沥青路面建设高质量发展的需求,阐述了我国沥青路面结构发展的四阶段特征,并总结了江苏省半刚性基层沥青的建设经验及现有沥青路面建设所面临的形势,然后提出了以20 a寿命高速公路沥青路面为目标,进一步围绕基本内涵、关键控制指标、路面结构优化、材料优化与开发、施工管控以及示范工程等方面开展研究思路,建立江苏省廿年沥青路面技术框架,并对发展路径进行思考。廿年沥青路面的研究,对提高沥青路面建设水平,保障路面建设质量,具有重要的指导意义。