以“译”战“疫”

钟心

这一次,抗击新冠肺炎,一支特殊的队伍由各界专业人士组成,他们充分发挥语言翻译优势,以“译”战“疫”。北外、上外等外语院校以及大连理工大学、苏州大学等校外语院系的同学积极加入其中,他们翻译审校了大量外文资料,同时也将中文资讯翻译成多语种向全世界传播出去,用专业知识为抗击疫情作出了贡献。

上海外国语大学东方语学院2018级亚非语言文学硕士生张坤,通过某外语类公众号发布的招募信息加入了一个300人的“武汉志愿者翻译总群”。这个微信群由武汉新冠肺炎防控指挥部组建。张坤在第一时间申请加入,他说,微信群的300余人里,既有专业的医疗工作者,也有资深的翻译人士,还有很多像他一样的外语专业大学生志愿者。

指挥部的工作人员在群内发布翻译任务需求,各语种志愿者自由组队,认领任务,完成相关文件的翻译审校工作。大家不仅积极承担指挥部发布的翻译任务,为海外物资的有效利用保驾护航,同时也自发地参与联络海外有关方面,努力推动海关通关运输等工作。看到来自战“疫”一线的白衣天使们不眠不休,在物资相对紧缺的条件下与疫情竞速、与死神搏斗,翻译志愿者们每天的工作劲头都很足,希望能够通过自己的努力让合格的物资尽快运往前线,让医护工作者们能够多一份保障。

春节里,多个翻译“急行军”同时进行

医疗物资对于一线救援来说至关重要,但由于新冠肺炎的特殊性,海外援助物资并不是拿来就能用于一线,对于防疫医用耗材如口罩、防护服、橡胶手套及护目镜等的筛选需要极其严格的把关。海外捐资涉及的语言也不只是英语一种,还有德语、俄语、韩语、法语、意大利语、日语、越南语及西班牙语等十几个语种。

张坤所在的小组负责搜集国外标准并进行翻译,与国家标准进行比对,从而实现对物资的有效利用,保障战“疫”一线医护人员的防疫安全。

在首批翻译任务中,擅长韩语的张坤主要参与翻译了韩国《KS K ISO 22609医疗防疫防护品合成血(合成血是指人工合成血,用于检测防护服材料的防渗透能力)防渗透测试标准》的官方文件。这份文件由韩语翻译志愿者组队完成,从接到任务到完成翻译、校审,仅用了一天的时间。为了确保专业术语的翻译准确性,张坤反复查阅相关的国标文件,完成了一个章节的翻译工作。这项工作成果也收录到武汉市发布的《关于采购或捐赠防疫医用耗材有关事项的公告》,这一报告为防疫医用耗材的国内标准及国外标准提供权威对照参考。1月30日这份报告以“公告”形式正式向全社会发布时,武汉新冠肺炎指挥部高度评志愿者翻译工作,“公告的及时出台为我们购买海外防疫医用耗材抢出了宝贵的时间,给我们的采购提出了清晰的标准,更为医院的耗材使用提供了可靠的背书。”

与张坤一样,春节期间,上外高翻学院2019级英语口译专业硕士生陈路云和王永婷也在另一个紧急翻译任务中用自己所学知识助力疫情防控。

在名為“援汉翻译”的召集群组中,陈路云主要参与翻译了《丹麦国家标准:医用口罩——要求及测试方法》。为保证翻译文件的准确性,她逐一查证了涉及的医学术语,并反复阅读中国国标文件《医用防护口罩技术要求》。王永婷则参与翻译了《武汉医疗物资手术铺单使用标准》。

同一时间,在大连理工大学,50余名师生响应号召,相继加入武汉新冠肺炎防控指挥部组织的远程笔译志愿者行列,连夜为武汉海外援助物资的标准进行翻译审定。

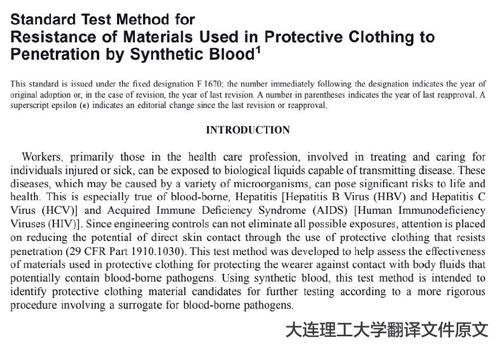

与上外张坤翻译小组相似的是,大工外院的翻译任务也和医用防护服对合成血渗透能力的检测标准相关,不同的是,张坤是将有关防护服的韩国官方文件翻译成中文,而大工外院接到的任务是将美国的防护服检测标准翻译成中文。(Designation: F 1670-03 Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Synthetic Blood,“防护服材料防合成血渗透能力的标准试验方法”。)

1月27日傍晚,大连理工大学外国语学院副院长李秀英教授在学院微信群转发了一则招募通知,短短几分钟里,众多同学纷纷在群内回复报名。这是一份和生命有关的翻译任务,要快,要准。和疫情有关的一切都是那么的刻不容缓、分秒必争。防护服的筛选标准直接关系着疫情战场上防护服的选择和医护人员的安危。

这份英文文件的字数是7500字,字数不算多,但是医学术语非常多,里面涉及多个医学检测的步骤。也许拿在翻译人员手上的只是一份文件,但到了医护人员手中,它就一份不折不扣的执行标准,操作步骤的准确与否直接影响着试验的结果。翻译任务时间相当紧急,要求当天23点前必须提交审校。“大工外语武汉疫情翻译校对志愿服务组”齐心协力工作的20多个小时是焦灼而紧张的。“做翻译时,觉得有一种使命在。”参与翻译的大工研究生王同学说。

也是同一时刻,身在北京外语大学高翻学院的维族姑娘木尼热·阿不力米提也在导师的带领下加入了这场战役中。木尼热本科毕业于湖南湘雅医学院,现在是北外高翻学院的在读硕士研究生,“医学+翻译”的复合专业背景助力她完成了此次翻译任务。

疫情期间的翻译不仅仅聚焦在一些外语文件及国外病例的“外翻中”上,翻译是一个多维度的信息传递,“中翻外”的意义更是不可小视,这也是“外语人”战“疫”的一个重要组成部分。

受世界卫生组织委托,北外高翻学院曲强副教授召集成立翻译小组,负责为国际医疗专家翻译来自前线各地第一手的病例和疫情报告,为临床治疗提供参考。从春节开始一直连夜加班加点,时间紧迫,通常只有一晚的时间来完成任务。但是五千字的病例不同于五千字的普通文章,专业术语、药物名称、治疗方案都是难点,每个单词都要单独查证,每句译语的遣词造句都要严谨准确,不可以有任何产生异议的内容,译文必须高度专业。

大年初一晚上,木尼热和翻译小组成员在曲老师的带领下,在资料缺乏的情况下,充分利用各自复合专业知识,完成了从查证到翻译到审校再到修改出终稿的全部过程。世卫组织驻华办公室对同学们高效准确的译文质量表示高度认可。

“中翻外”的意义不可小视

其实,疫情期间的翻译不仅仅聚焦在一些外语文件及国外病例的“外翻中”上,翻译是一个多维度的信息传递,“中翻外”的意义更是不可小视,这也是外语人战“疫”的一个重要组成部分。

从1月30日开始,《湖北日报》客户端增设了权威发布“外文版块”,将湖北疫情“每日一报”翻译成英、法、德、俄、日、韩、西等多语种,为生活在华的外国人提供及时咨询。

在苏州大学,100多名苏大师生汇总网上各类“在线发热门诊”“远程医疗”“在线医生”的医疗机构近100家,他们将收集到的中文网页翻译并制作成了英语、法语、德语、俄语、日语、朝鲜语、西班牙语7种语言的外语网页,为在华外国人提供“远程诊疗”咨询服务及在线语言支持等。

在海南外国语职业学院的志愿者翻译群体中,有一道别样的风景线:他们不是中国人,却与中国教师一样,尽心尽力投入在支援抗“疫”工作中,承担着“中翻外”的任务。东语系泰语外籍教师、在读博士生奈斯,因长期居住在海南,精通汉语。当得知文昌市接到一批由泰国发来的医疗物资需要翻译时,“全副武装”的奈斯直奔物资发放现场即刻开启“中翻外”模式,进行了流利、专业的现场口译。

在天津外国语大学,由英语、日语、韩语3个语种专业的翻译教师和硕、博研究生组成三支翻译团队,相继完成《天津市关于紧急求购民用口罩的函》和《致外国友人的一封信》的英语、日语和韩语翻译工作,以便于在津外国人第一时间获取全面、准确、完整信息。英语翻译团队负责人每天随时接收中文新闻稿,通过翻译团队的微信群分配任务。完成翻译后,逐篇审校、讨论后确定终稿,再将译文回传给天津市外事办,最后对外发布。及时准确、高质高效的英文疫情翻译增进了国际社会对中国的理解与支持,也增强了海外华人对祖国抗击疫情的了解和信心。

使命必达,靠责任心也靠专业力

谈到参与志愿翻译的感想,张坤说:“这份压力来源于责任,一想到我们的工作直接关系到援助抗疫前线物资能否投入医用,关系到医护工作者们的安全保障,我就告诉自己必须要打起十二分的精神!”同时,张坤说这也得益于支援翻译团体中专业的医疗翻译老师的支持,在这个过程中收获了很多。据武汉指挥部的工作人员介绍,本来有一批3000件的医疗防护服在初期因为没有可靠的國外标准提供参考,险些不能投入医用,后来经过比照“武汉志愿者翻译总群”内英语志愿者合作翻译的标准文件,才使这批物资得以“挽救”。但说起这一切,这位95后的大男孩说自己只是上外翻译志愿者中的普通一员。而提到贡献力,上外东方语学院越南语专业、翻译了越南医用口罩质量证书的康元同学说:“能够发挥专业特长助力疫情防控是我们应尽的责任。疫情的寒冬很快就会过去!”

外行人对翻译有一种误解,认为只要懂外语就可以胜任任何翻译场景。其实要做好翻译,必须同时具备三项技能:语言、知识和技巧。

在大工,见证了此次翻译审校任务的王璐同学说:“翻译的困惑是心里明白,可是文字上表达不好,比如这个与防护服有关的文件题目,看懂没有问题,但是要处理好这四个介词短语for、in、to、by环环相扣的修饰关系,还需要深厚的汉语言文字功底。”怎样给出一个不显冗赘,又能全面反映字面信息的翻译,译者要反复在头脑中转换两种语言,体会两种思维方式的碰撞。

大工外院未来希望从事翻译工作的曹琦琛同学说:“这是我第一次翻译审校这样的标准化文件,以前我都是参与文学作品的翻译,有情节、有对话,可以根据逻辑推理完成一个意群的理解,但是这次的操作性文件没有主观情感脉络,文件以客观陈述为主,因此需要绝对精确。这是另一种文体的翻译。”

外行人对翻译有一种误解,认为只要懂外语就可以胜任任何翻译场景。其实要做好翻译,必须同时具备三项技能:语言、知识和技巧。

在高翻课堂上,老师们常说,“不能做只会翻译的翻译机器,要注重复合型知识的培养。”这次任务也使同学们深刻体会到了这一点。

北京外国语大学曲强副教授说:“翻译不仅是一个职业,它还是一项值得追求的事业。学生通过翻译,参与国际事务,见证历史发展,推动人类进步。”通过此次抗击疫情,同学们对此也有了全新认识。

疫情期间的翻译不仅仅聚焦在一些外语文件及国外病例的“外翻中”上,翻译是一个多维度的信息传递,“中翻外”的意义更是不可小视,这也是“外语人”战“疫”的一个重要组成部分。

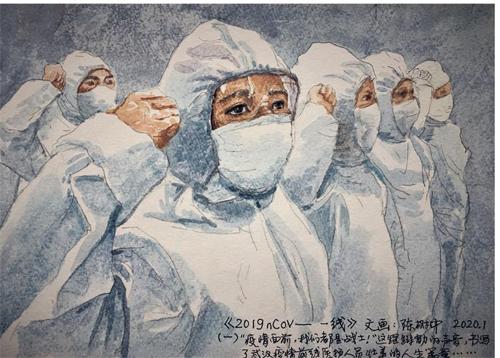

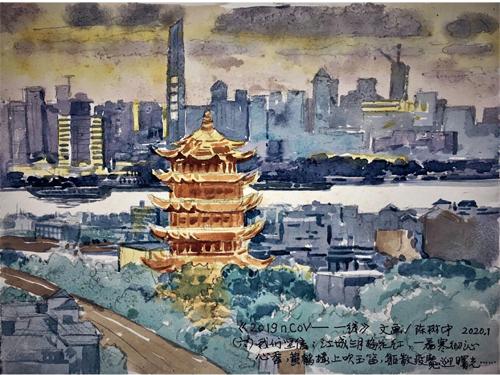

插图/陈树中