渤海湾盆地埕北低凸起及围区古近系“源-汇”系统控砂原理定量分析*

胡贺伟 李慧勇 于海波 肖述光 徐 伟

中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452

“源-汇”系统研究隆起区或剥蚀区物源风化剥蚀产生的碎屑物质经过沉积物搬运系统搬运,最终在下游沉积地貌(汇)中沉积的过程(Anthony and Julian,1999;Allen,2008)。作为一个独立完整的系统,“源”区的物源岩性、有效剥蚀区的面积,搬运体系中古沟谷、转换带、断槽等疏砂通道,“汇”区的沉积地貌等各要素是“源-汇”系统不可或缺的重要组成部分,它们之间紧密联系缺一不可,共同控制沉积体系的发育程度(徐长贵,2013;林畅松等,2015;刘强虎等,2017;李顺利等,2017;徐长贵等,2017a,2017b;徐长贵和杜晓峰,2017;操应长等,2018)。

渤海湾地区是中国重要产油区之一。早期渤海湾盆地控砂的研究中,研究者多关注输砂通道和汇聚空间,主要包括3个方面: 沟谷、断槽控砂,坡折控砂,层序控砂。沟谷、断槽与沉积体对应关系较好,而且不同类型的沟谷、断槽具有不同的输砂能力(王家豪等,2008;朱红涛等,2013;王启明等,2017);坡折带对物源供给水系起着汇聚作用,控制沉积砂体的展布(林畅松等,2003);层序界面附近富砂的理论认识对沉积储集层预测作用较大(徐长贵和赖维成,2005;刘建平等,2016),但是由于勘探难度的增加,上述单一控砂原理在预测储集层过程中已遇到不少难题,现在,越来越多的国内外学者开始研究“源-汇”系统控砂原理,如: 根据国内钻探实例和国外研究最新成果,系统总结国内外“源-汇”耦合控砂模式(徐长贵和赖维成,2005;徐长贵,2013;林畅松等,2015;徐长贵等,2017a,2017b;徐长贵和杜晓峰,2017;操应长等,2018);运用“源-汇”耦合控砂模式探讨沉积体系发育过程(祝彦贺,2011;施和生,2015;王星星等,2015;吴冬等,2015);定量探讨“源-汇”耦合控砂模式中各要素之间的关系及其对沉积体发育的控制作用(杜晓峰等,2017a,2017b;李顺利等,2017;刘强虎等,2017)。虽然近10年来“源-汇”系统研究取得丰硕成果,但大多是定性研究“源-汇”系统各要素之间匹配关系对沉积体系的控制作用,而定量研究“源-汇”系统对沉积体系的控制作用较少,因此,作者在陆相断陷盆地“源-汇”系统理论的指导下,以埕北低凸起及围区为例,结合录井、测井、取心、三维地震等基础资料,开展埕北低凸起及围区古近系“源-汇”系统探讨,包括物源区岩性的识别、汇水体系划分、沟谷类型及规模刻画和沉积体系展布特征研究,并定量刻画“源-汇”系统各要素之间的耦合关系,探讨了埕北低凸起沉积体系展布规律的主控因素,为陆相断陷盆地“源-汇”系统控砂的定量研究提供一定的思路。

1 地质概况

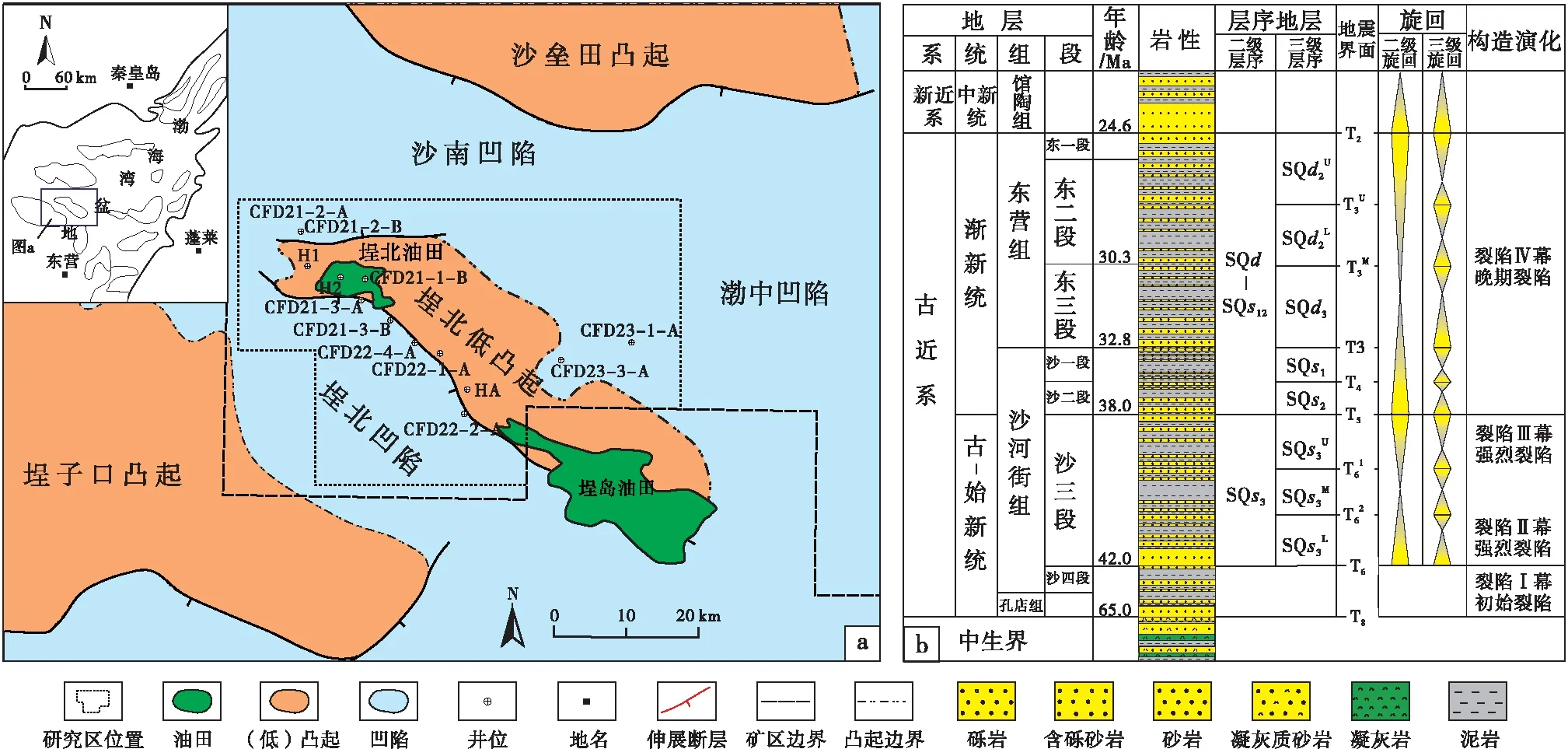

图 1 渤海湾盆地埕北低凸起位置及古近系地层综合柱状图Fig.1 Location of Chengbei low uplift and comprehensive column of the Paleogene, Bohai Bay Basin

渤海湾盆地埕宁隆起埕北低凸起及围区位于渤海西部海域,平面整体呈狭长形,长45~55 ̄ ̄km,宽19~12 ̄ ̄km,总面积1670 ̄ ̄km2(图 1)。埕北低凸起四周分别发育埕北凹陷、沙南凹陷和渤中凹陷,在古近系早期形成典型“源-汇”系统,由埕北低凸起分别向四周各凹陷提供物源供给(张在振等,2014;郭涛等,2015)。区域构造演化表明,古新世埕北低凸起主要为剥蚀区,其西南埕北凹陷和东北沙南凹陷部分被沉积物充填。始新世,整个渤海湾盆地强烈裂陷,埕北低凸起为四周凹陷提供物源,堆积巨厚近源粗粒沉积物;渐新世早期,埕北低凸起向四周凹陷提供物源,渐新世晚期凸起逐渐被淹没成为沉积区,不再提供物源。围区探井揭示,研究区自下而上发育中生界(基底)、古近纪断陷及断坳充填地层和新近系坳陷充填地层(图 1)。中生界基底的岩石组合为古近系发育提供物质基础,中生界包括侏罗系和白垩系,主要岩性为碎屑岩和火山碎屑岩,与上覆新生界呈不整合接触,对应地震界面为T8;古近纪断陷地层包括孔店组—沙三段(断陷期)、沙二段—东营组(断坳期)。其中,孔店组—沙四段地层分布范围小,钻探该套地层探井少,不列入本次研究内容;沙三段沉积时期,裂陷Ⅲ幕,边界断裂强烈活动,埕北低凸起剧烈抬升,凹陷迅速沉降,地形高差大,物源充足,沉积一套巨厚砂砾岩,该层与上覆地层呈不整合接触,对应地震界面为T5;沙一二段沉积时期为裂陷Ⅳ幕早期,构造活动较弱,物源相对充足,该时期沉积地层与上覆地层呈整合接触,对应地震界面为T4;东三段沉积时期,裂陷Ⅳ幕,凸起持续遭受剥蚀,地形高差减小,有效物源区范围减小,沉积区范围扩大,该时期沉积地层与上覆地层呈整合接触,对应地震界面为T3;东营组晚期沉积时期,埕北低凸起没入水下接受沉积,燕山褶皱带及埕子口凸起等物源向研究区提供物源。

本次研究共采用钻遇古近系和潜山目的层共20口探井的钻录井资料,岩心精细观察描述108 ̄ ̄m,壁心350颗,三维地震资料解释4层×1670 ̄ ̄km2,应用地震—地质综合解释技术和岩石学分析等手段,构建古近系等时地层格架。在此基础上,通过井震标定,精细刻画不同时期物源区内基岩岩性、平面展布特征及面积,根据物源区地貌形态,基于三维地震资料,精细刻画次级汇水单元,分析物源区搬运通道类型、尺度(宽度、深度、宽深比及延伸长度)、平面组合特征及其与沉积砂体间匹配关系。根据录井岩性、测井曲线、岩心、薄片等资料,明确沉积相类型,通过精细井震标定,识别富砂沉积体的地震相特征并刻画沉积体展布特征,明确沉积体系演化模式。在此基础上,定量探讨“源-汇”系统各主要要素间关系。

2 “源-汇”系统要素分析

埕北低凸起横跨海油矿区和胜利油田矿区,其中西段和中段属于海油矿区,本次研究的目标仅为海油矿区(图 1),同时下文中出现的埕北低凸起所指为海油矿区西段和中段凸起区。古近纪埕北低凸起—凹陷是一个完整的源-汇系统。基于钻井、三维地震资料等精细刻画埕北低凸起前古近系基岩组成、汇水单元及搬运体系与沉积体系之间的关系,探讨砂体控制因素,指导沉积区有利储集砂体预测。

图 2 渤海湾盆地埕北低凸起古近系物源体系与搬运通道分布Fig.2 Distribution of source system and transport pathways of the Paleogene in Chengbei low uplift,Bohai Bay Basin

2.1 母岩性质与物源体系

图 3 渤海湾盆地埕北低凸起物源体系分水岭(剖面位置见图 2)Fig.3 Watershed of source system in Chengbei low uplift,Bohai Bay Basin(seismic profile location in Fig.2)

根据研究区钻井岩心、岩屑的观察与镜下薄片鉴定,埕北低凸起基岩类型为中生界碎屑岩、凝灰质砂岩及凝灰岩(郭涛等,2015)。基于埕北低凸起前古近系基岩岩性刻画,通过沉积回剥技术,笔者恢复了埕北低凸起古近系古地理格局(图 2-a),图 2-a中埕北低凸起南陡北缓,地貌差异明显。在恢复古地理格局基础上,通过识别埕北低凸起南北轴向最高点的连线,并将其确定为Ⅰ级分水岭,将埕北低凸起划分为南北2个Ⅰ级有效物源区构造,其中南侧陡坡地势高,有效物源面积小,北侧缓坡地势低,物源面积大;同时,将南、北2个Ⅰ级有效物源区内分隔不同汇水区域的构造高点连线定为Ⅱ级分水岭(图 3)。将埕北低凸起北侧缓坡带自西向东划分为4个Ⅱ级有效物源①—④,南侧陡坡带自西向东划分为5个Ⅱ级有效物源⑤—⑨(图 2-a)。埕北低凸起基岩在古近纪前遭受多期构造运动,遭受差异化剥蚀,在凸起上发育了多条沟谷,同时形成多个高势点。在差异风化剥蚀作用下,凸起区(源)沿沟、槽向低洼地带(汇)提供物源。汇水区1—8号沉积体位于埕北低凸起北侧缓坡带,9—12号沉积体位于南侧陡坡带(图 5)。通过沉积回剥技术,笔者定量统计了埕北低凸起及围区古近系各期物源面积(表 1),统计表明,沙河街组沉积时期,埕北低凸起及围区有效物源面积最大,为286.28 ̄ ̄km2,地形高差大,供源能力最强;东三段沉积时期,埕北低凸起及围区有效物源面积最小,为170.12 ̄ ̄km2,且与围区地形高差小,供源能力最弱。

表 1 渤海湾盆地埕北低凸起各层段各块有效物源面积、沉积体面积统计Table1 Statistics of effective source area and sedimentary area in different strata of Chengbei low uplift in Bohai Bay Basin

2.2 搬运通道类型

埕北低凸起及围区共识别出2种主要类型沉积物搬运通道,即古沟谷、断槽搬运通道(图 2-b,2-c)。其中古沟谷在埕北低凸起南侧陡坡带和北侧缓坡带均有分布;断槽物源通道主要分布于埕北低凸起北侧缓坡带,发育单断及双断两种,控制物源区内沉积物向汇区疏导。

埕北低凸起以中生界碎屑岩、凝灰质砂岩基底为主,南陡北缓,南侧受埕北边界断裂控制,呈现为山高坡陡地形特征,北侧地形较平缓,构造高差较小。南北两侧经历长期差异风化剥蚀,发育多种类型的古沟谷,根据古沟谷的几何特征分为V型、U型及W复合型。南侧陡坡带有效物源面积小,搬运距离短,共发育8条沟谷,分别为V1′—V8′(图 2-b),沟谷水道窄且浅,但由于陡坡带高差大,水动力强,携砂能力较强。北侧缓坡带有效物源面积大,搬运距离长,共发育11条沟谷,分别为V1—V7(图 2-c),沟谷水道宽且深,上游发育下切侵蚀作用强的V型古沟谷,分支少,运砂能力强;中段水道沟谷迁移摆动频繁,以U型沟谷为主,输砂能力最强;下游高差变小,水道高度分叉,水动力变弱,发育W复合型古沟谷为主,其输砂能力相对减弱(图 2-a)。缓坡带曹妃甸22-3构造区发育单断、双断2种类型断槽,如D1、D2(图 2-c),物源沿一系列NE向同向或反向断裂疏导,垂直双断断槽通道方向的地震剖面呈现为中低连续、近平行的充填结构,砂体展布方向与断层走向平行,由于物源面积大,断槽规模大,砂体厚度中等,面积较大。

2.3 沉积相特征

2.3.1 沉积相类型

研究区主要通过地震、测井曲线及岩心来确定沉积相类型。在埕北低凸起及围区共识别出扇三角洲、辫状河三角洲、滨浅湖、半深湖—深湖等沉积相类型。

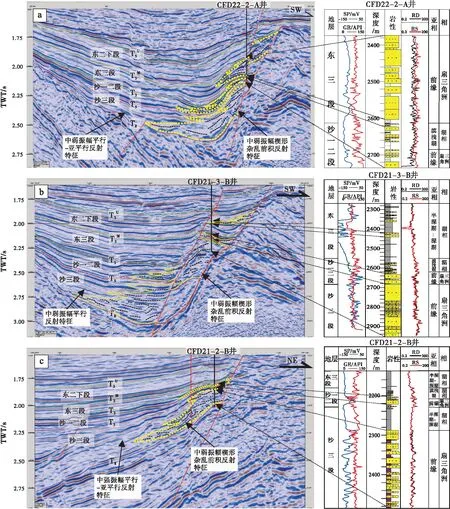

图 4 渤海湾盆地埕北低凸起典型地震相特征(剖面位置见图 2)Fig.4 Seismic facies characteristics of Chengbei low uplift, Bohai Bay Basin(seismic profile location in Fig.2)

扇三角洲在地震剖面上表现为中弱振幅、中低频、差连续或断续,多为前积反射或楔形杂乱反射;在测井曲线上响应特征为厚层中—高幅锯齿状箱型或钟型;岩性特征表现为中—厚层块状或槽状砂砾岩或含砾砂岩,底部多见冲刷面,沉积旋回特征表现为多期砂体叠置的整体下粗上细的正粒序,局部夹薄层泥岩(图 4-a至4-c; 图 5-a至5-e)。辫状河三角洲在地震剖面上表现为中弱振幅、中低频、中连续性,多见前积反射特征;在测井曲线上响应特征为微幅锯齿箱型或漏斗型,多期反旋回叠置;岩性特征表现为中—厚层、中—细砂岩夹中薄层泥岩,发育板状、槽状交错层理,下粗上细的正粒序和下细上粗的反粒序发育,整体上呈现为正反粒序相互叠置。滨浅湖、半深湖—深湖在地震剖面上表现为中强振幅、中高频、较连续或强连续性;在测井曲线上响应特征为低幅锯齿状;岩性特征表现为灰色、深灰色中厚层夹薄层粉砂岩,多具有块状或水平层理(图 4-a至4-c)。

a—含砾中—粗砂岩,CFD21-2-A井,沙三段,2357 ̄ ̄m;b—含砾中—粗砂岩,顶部为砂砾岩,发育小型冲刷面,可见微断层、泥岩撕裂现象,表现为具有重力流性质的扇三角洲沉积,沙三段,CFD21-2-A井,2363.9 ̄ ̄m;c—含砾中—粗砂岩,发育沉积岩块,反映近源快速堆积,CFD21-2-A井,沙三段,2366.8 ̄ ̄m;d—含砾中—粗砂岩,见火山岩砾石,CFD21-3-B井,沙二段,2634 ̄ ̄m;e—中—细砂岩,发育 槽状交错层理、水平层理等,偶见砾石,CFD22-4-A井,东三段,2272~2274 ̄ ̄m图 5 渤海湾盆地埕北低凸起岩心照片Fig.5 Core photos of Chengbei low uplift, Bohai Bay Basin

2.3.2 沉积相展布特征

沙三段沉积时期,为裂陷Ⅲ幕强烈裂陷阶段,扇三角洲沉积体系主要发育于埕北低凸起及围区南侧边缘和北侧西北段,辫状河三角洲沉积体系主要分布于北侧西段和西北段。埕北低凸起及围区南侧与北侧西北段受区域构造拉伸应力影响,地形坡度陡,发育边界大断层,断裂活动性强,断层下降盘可容空间大,有效物源区剥蚀的沉积物在坡折带附近快速沉积,形成近源粗粒扇三角洲沉积体系;该类型沉积体平面上延伸距离短,但垂向上厚度大,平面上各扇体之间孤立存在,不连通,向埕北凹陷过渡到半深湖—深湖。北侧西段和东北段为地形坡度较缓的斜坡带,地形高差小,可容纳空间小,源区剥蚀的沉积物快速向湖盆中心推进,形成辫状河三角洲沉积体系;辫状河沉积主体位于北侧东北段,该类型沉积体平面上延伸距离长,但垂向上厚度薄,平面上各扇体之间呈环带状叠合连片分布,各砂体之间连通性较好,向渤中西南凹陷缓坡过渡到滨浅湖、半深湖—深湖(图 6-a)。

图 6 渤海湾盆地埕北低凸起及围区沙三段(a)、沙一二段(b)、东三段(c)沉积相图Fig.6 Sedimentary facies of the Member 3(a), Member 1 and 2(b) of Shahejie Formation, and Member 3 of Dongying Formation (c) in Chengbei low uplift and surrounding areas, Bohai Bay Basin

沙一、二段沉积时期,构造活动强度有所减弱,地形坡度变缓,湖平面上升,有效物源面积减小,供源能力减弱。埕北低凸起南侧陡坡带仍发育近源粗粒扇三角洲沉积体系,但分布范围较沙三段有所减小,向埕北凹陷过渡为半深湖—深湖。由于埕北低凸起北侧边界断裂该时期活动微弱,受地形坡度及物源供给能力的影响,该区块由近源粗粒扇三角洲转变为中—细粒辫状河三角洲,平面展布范围小,彼此孤立。北侧西段和东北段地形坡度更缓,发育辫状河三角洲,平面范围变小,向渤中西南凹陷过渡到滨浅湖、半深湖—深湖(图 6-b)。

东三段沉积时期,为裂陷Ⅳ幕强裂的初始期,断裂活动逐渐增强,由于构造差异抬升,埕北低凸起有效物源区被分为东西2块,面积进一步减小。埕北低凸起南侧陡坡带仍发育近源粗粒扇三角洲沉积体系,由于南侧陡坡带有效物源面积变小,供源能力大幅减弱,扇三角洲进一步萎缩,孤立分布,向埕北凹陷过渡为半深湖—深湖。缓坡带西段继承性发育辫状河三角洲,扇体面积变小,各扇体之间连片存在,连通性较好;缓坡带北段和南段由于受断块掀斜作用影响,北段地形下降,凹陷与凸起区地形坡度变大,水体变深,为东三段缓坡带辫状河三角洲主体发育区,南段地形抬升,凹陷与凸起区地形坡度变缓,且物源供给能力弱,主要为滨浅湖沉积,如CFD23-3-A井区(图 6-c)。

3 “源-汇”过程控砂因素探讨

近10年来,“源-汇”体系研究已成为沉积学领域的重要课题,得到快速发展,如徐长贵和赖维成(2005)、Allen(2008)、徐长贵(2013)、林畅松等(2015)、徐长贵等(2017a,2017b),徐长贵和杜晓峰(2017)、操应长等(2018)等国内外学者对“源-汇”体系的基本原理、定义、各要素之间的耦合关系、“源-汇”控砂因素及模式等进行过深入的研究及探讨,但主要是定性方面的研究,定量方面的研究极少涉及。目前,国内外学者已经开始关注运用“源-汇”思想预测储集层的定量化研究,如刘强虎等(2017)、李顺利等(2017)等运用“源-汇”思想对沙垒田凸起及围区控砂因素时对“汇-聚”体系的输砂通道进行了半定量研究,取得了较好的效果。作者尝试定量化刻画有效物源面积,输砂通道的类型、长度、宽度、深度、宽深比及与其对应沉积体的长度、宽度、面积三者之间的关系,从而探讨扇体发育的主控因素。

3.1 有效物源区面积控制沉积体系的规模

前文已述埕北低凸起已钻井母岩类型主要为中生界杂色碎屑岩、凝灰质砂岩及少量凝灰岩。通过井震标定发现中生界岩性地震相为中低频、中弱振幅、断续或弱连续发散状地震反射,与上覆地层呈角度不整合接触,利用最新采集并处理的三维地震资料,对埕北低凸起物源进行大范围横向追踪,发现凸起区母岩类型全部为中生界杂色碎屑岩、凝灰质砂岩及少量凝灰岩,即有效物源区内母岩类型相同,即可证明埕北低凸起围区扇体富集差异与母岩类型无关。

图 7 渤海湾盆地埕北低凸起沙三段(a)、沙一二段(b)、东三段沉积时期(c)物源分布Fig.7 Source distribution diagram during the depositional period of Member 3(a), Member 1 and 2(b) of Shahejie Formation, and Member 3 of Dongying Formation (c) in Chengbei low uplift, Bohai Bay Basin

图 8 渤海湾盆地埕北低凸起各层段各块有效物源面积(a)及其对应沉积体面积(b)Fig.8 Diagram indicating effective source area(a) and corresponding sand-body area(b) in different layers of Chengbei low uplift, Bohai Bay Basin

在精细地震解释的基础上,笔者刻画出了埕北低凸起沙三段—东三段各沉积时期现今残留地貌图,通过剥蚀量计算和沉降回剥技术等,恢复了埕北低凸起沙三段—东三段沉积时期古地理格局(图 7),在此基础上笔者统计了沙三段—东三段各沉积时期有效物源的总面积,其中沙三段有效物源总面积为286.28 ̄ ̄km2,沙一二段有效物源总面积为239.03 ̄ ̄km2,东三段有效物源总面积为170.12 ̄ ̄km2(表 1),结合前文沉积体系的研究统计了沙三段—东三段沉积时期各层沉积体的总面积,其中沙三段沉积体的总面积为197.21 ̄ ̄km2,沙一二段沉积体的总面积为141.36 ̄ ̄km2,东三段沉积体的总面积为108.51 ̄ ̄km2(表 1)。通过统计,发现研究区沙三段至东三段有效物源总面积逐渐较小,相应的沙三段至东三段沉积体总面积也逐渐减小,并表现出线性相关性,由此可推测有效物源面积对沉积扇体发育规模具有一定控制作用。为进一步探讨不同时期不同有效物源面积与其对应沉积扇体规模之间的关系,在前文构造格局的划分的基础上,分别统计了沙三段—东三段沉积时期陡坡带(4个)、缓坡带(5个)有效物源面积及对应的沉积体的面积,经研究发现沙三段—东三段沉积时期陡坡带有效物源面积均比缓坡带有效物源面积小,其对应的扇体面积也比缓坡带扇体面积小。从Ⅰ级有效物源区面积及其对应沉积体面积关系统计分析,以沙三段沉积时期为例,陡坡带有效物源面积为52.16 ̄ ̄km2,缓坡带有效物源面积为234.12 ̄ ̄km2,陡坡带对应沉积体面积为57.5 ̄ ̄km2,缓坡带对应沉积体面积为142.95 ̄ ̄km2(表 1),表明同一沉积时期不同有效物源面积越大,与其对应沉积体面积也越大。进一步从Ⅱ级有效物源区面积及其对应沉积体面积关系统计分析,以沙三段沉积时期为例,图 8-a中红色线表示不同有效物源面积,图 8-b中红色线表示不同有效物源对应的沉积体面积,沙三段沉积时期不同区块有效物源面积越大,其对应的沉积体面积也越大,沙一二段、东三段也有相同规律,即同一有效物源区,不同沉积时期有效物源面积越大,其对应沉积体面积越大(图 8-a,8-b)。以4号物源体系为例,从沙三段—东三段其有效物源面积逐渐减小,其对应沉积体面积也逐渐减小,其他物源体系也符合上述规律,个别物源体系除外。综上所述,有效物源面积控制沉积体系的展布规模。

3.2 输砂通道控制沉积体系的优势展布方向及形态

前文已述研究区主要发育古沟谷和断槽2种类型疏砂通道,其中古沟谷包括深V型、U型、W型3种,陡坡带和缓坡带都有发育;断槽主要发育单断和双断2种类型,主要发育在缓坡带。

表 2 埕北低凸起及围区古近系早期“源-汇”系统要素统计Table2 Parameter statistics of source-to-sink system in early Paleogene in Chengbei low uplift and surrounding areas, Bohai Bay Basin

图 9 渤海湾盆地埕北低凸起沟谷宽深比与其对应扇体长度、宽度之间关系Fig.9 Ratio of width to depth of valley and its relation with the corresponding fans’ length and width in Chengbei low uplift, Bohai Bay Basin

在输砂通道识别及分类的基础上,笔者以沙三段为例,尝试定量刻画古沟谷宽深比及其对应扇体宽度、长度之间的关系。在前文沉积体系精细刻画的基础上,笔者统计了古沟谷类型、宽度、长度、宽深比及与其对应扇体的宽度、长度、面积等详细参数(表 2),发现V型沟谷窄而深、U型沟谷浅而宽、W型沟谷数量太少,不具代表性。在此基础上笔者尝试刻画古沟谷宽深比与其对应扇体宽度、长度之间的关系(图 9)。从图 9可以看出,古沟谷宽深比越大,其对应的沉积扇体长度越小,宽度越大,由此可推测古沟谷宽而浅,其对应扇体横向宽,延伸范围短,呈扁平状,向湖盆方向推进能力较弱;古沟谷窄而深,其对应扇体横向窄,延伸范围长,呈长条状,向湖盆推进能力较强。

在进一步研究断槽宽度、深度、长度与其对应扇体面积、宽度、延伸长度之间的关系时,发现同样构造背景下,双断槽各项参数均大于单断槽(表2),可推测相同构造背景下双断槽输砂能力强于单断槽输砂能力。在横向对比古沟谷与断槽之间输砂能力的强弱时发现,在相同构造背景下,当宽度、深度、长度等参数都接近时(如V6号沟谷与D1号断槽,与之对应的扇体为6号和7号),结果发现断槽对应扇体的长度、宽度和面积均大于沟谷对应扇体,由此可推测在相同构造背景下,延伸长度、宽度及深度接近时,断槽的输砂能力要大于古沟谷的输砂能力。

4 结论

1)渤海湾盆地埕宁隆起埕北低凸起基岩类型主要为中生界碎屑岩、凝灰质砂岩及少量凝灰岩。该凸起南侧山高坡度,北部地势较缓,地形差异明显,共发育9个有效物源区,最大的物源区面积为148.57 ̄ ̄km2。

2)埕北低凸起及围区共识别出17条主要输砂通道,分别为古沟谷型和断槽型。

3)埕北低凸起及围区沙河阶组沙三段、沙一二段及东营组东三段沉积时期,南侧陡坡带主要发育扇三角洲、半深湖—深湖沉积,平面上各扇三角洲呈朵状展布,扇体之间不连通;北侧缓坡带除北西部局部发育扇三角洲外,整体发育辫状河三角洲、滨浅湖、半深湖—深湖沉积,平面上各辫状河扇体之间呈环带状叠合连片分布,连通性较好。

4)通过定量分析“源-汇”系统各要素关系发现,盆内沉积体与有效物源面积、沟谷长、宽等参数密切相关,其中有效物源面积与沉积体面积相关性最高。从定量刻画“物源、输砂通道、沉积体”各参数之间的关系时发现: (1)有效物源面积控制沉积体系的展布规模;(2)输砂通道控制沉积体的优势展布方向及形态。