长江口崇明东滩盐沼湿地围堤工程对底栖动物群落的影响

王思凯,苗中博,盛 强,赵 峰,吴纪华

1 中国水产科学研究院东海水产研究所,农业部东海与长江口渔业资源环境科学观测实验站,上海 200090 2 复旦大学生物多样性科学研究所,上海 200433 3 上海海洋大学水产与生命学院,上海 201306 4 湖州师范学院生命科学学院,浙江省水生生物资源养护与开发技术研究重点实验室, 湖州 313000

盐沼湿地通常是指受潮汐作用影响,生长着耐盐性植物群落的淤泥质滩涂[1]。盐沼能提供营养循环、净化水体、食物生产等众多生态服务功能,具有较高的生态及经济价值[2]。同时,还是候鸟迁徙途中重要的中转站和食物补给基地[3],因此盐沼湿地生态系统也越来越受到人们的关注。然而,盐沼湿地生态系统同时还是典型的生态脆弱区,随着人们对自然资源的不断开发利用,盐沼湿地遭到了严重的破坏,最典型的就是沿海滩涂湿地的围堤围垦工程。

大型底栖动物主要是指那些全部或部分时间生活在水下并且不能通过0.5 mm孔径筛网的水生动物类群,它们生活或附着在水体底部及沉积物上[4],是盐沼湿地生态系统中最普遍、最重要的组成群落之一,并参与了整个生态系统的物质分解和营养过程。潮间带大型底栖动物主要包括腔肠动物、纽形动物、环节动物、软体动物、甲壳动物及水生昆虫等[5]。作为最重要的初级消费者,大型底栖动物还是鱼类、鸟类等更高营养级消费者的重要食物来源。因此,大型底栖动物的数量直接决定了盐沼可以供养的鸟类及鱼类的数量。由于大型底栖动物具有生命周期长、不易迁徙、对环境变化反应敏感等特征,对人类活动和环境的压力反应迅速,能够很好的反应一个地区栖息环境受影响的程度[6-7],因此还可以作为重要的环境指示生物,被广泛用于评价沿岸和河口的生态条件。

沿海潮滩湿地围垦是目前沿海地区缓解人多地少和促进地方经济发展的重要手段之一,在满足经济效益的同时,也对湿地生态系统造成了不同程度的干扰,致使底栖动物群落迅速改变。潮间带盐沼湿地围堤工程建设迅速改变河口湿地淤积沉积环境、破坏生物栖息地,造成盐沼湿地生物多样性降低,生物种类和密度迅速下降[8- 11]。

在长江口崇明东滩盐沼湿地,由于饱受外来入侵种互花米草的困扰,上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区于2013年实施了互花米草生态控制和鸟类栖息地优化工程,通过修筑围堤的方式,清除围堤内的互花米草,抑制互花米草的扩张[12]。前期相关研究表明对互花米草治理的最佳策略就是淹水加刈割处理[13- 15],因此,通过对互花米草的刈割结合围堤工程保持长期的淹水作用成为崇明东滩治理互花米草的主要措施。“围而不垦”成为崇明东滩鸟类国家级自然保护区对互花米草进行生态治理的和修复的核心概念,最终目的是清除入侵植物互花米草,为鸟类提供适宜的栖息地和充足的食物资源。然而,对于这种“围而不垦”的生态修复工程对大型底栖动物的影响目前还没有相关报道。本研究调查了长江口崇明东滩盐沼湿地围堤工程前后底栖动物群落结构及多样性的变化,分析互花米草的生态治理工程对底栖动物群落的影响,探讨人为干扰对河口湿地生态系统结构与功能的影响,从而为湿地生态治理和鸟类及鱼类的保护提供有效的依据。

1 材料与方法

1.1 研究地点

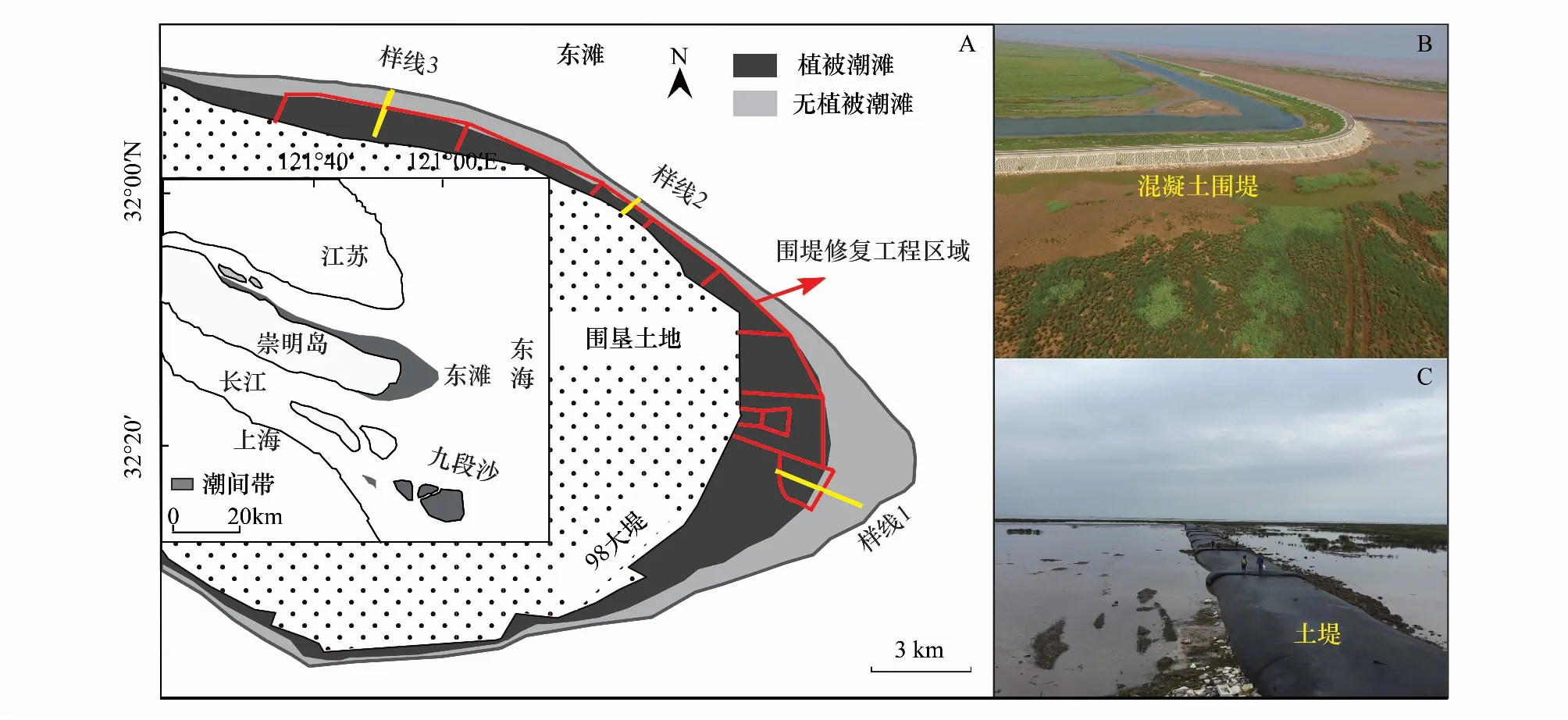

本研究地点位于上海长江口崇明东滩盐沼湿地(31°25′—31°38′ N,121°50′—122°05′ E)。属于典型的淤涨型滩涂。潮汐为非正规浅海半日潮,多年潮差为2.43—3.08 m,属中潮区。长江口崇明东滩属亚热带季风气候,四季分明,年均温15.3 ℃,年降水量 1022 mm,无霜期长达229d。这里主要的盐沼植物类型为土著植物海三棱藨草(Scirpusmariqueter)和芦苇(Phragmitesaustralis)以及外来入侵植物互花米草(Spartinaalterniflora)。

实验地点位于崇明东滩北部的互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程区域,该工程于2013年12月正式开工,实施范围北至北八滧水闸南至东滩98大堤中部,西以98大堤为界东至互花米草分布区边界以外约100 m处,项目总面积24.19 km2(图1红线范围内)。到2016年1月份主体堤坝工程已经完成,本研究在修复工程区域设置3条样线,样线围堤内为互花米草群落生境,围堤外为光滩生境。在2013年围堤前,所有样线均为潮间带自然潮滩湿地。在2016年围堤后,样线1长度约为4 km,是由土堤围成的半开放区域,不定期的通过水闸引入潮水进行互花米草的刈割淹水处理;样线2和样线3的互花米草植被群落完全在围堤修复工程区域,形成由混凝土围成的封闭区域,不再受潮汐的影响作用,无植被光滩生境位于围堤外。

图1 长江口崇明东滩生态治理工程区域底栖动物调查样线示意图Fig.1 Study sites for macrobenthos at the Dongtan salt marsh, Yangtze Estuary, ChinaA为崇明东滩生态修复工程全部区域;B为混凝土围堤;C为土堤

1.2 样品采集

分别在围堤工程前(2013年)和工程后(2016年),对3条样线进行底栖动物采样调查,所有样品采集时间均在夏季6月份进行,采样间隔时间3年整。根据潮滩的长度差异,样线1设8个采样点,其中5个在围堤内互花米草群落中,3个在围堤外无植被光滩中;样线2和样线3各设6个样点,其中3个在围堤内互花米草群落中,3个在围堤外无植被光滩中,各样点之间间隔300 m左右。围堤前后的采样点位置通过GPS确定。

在每个采样点用不锈钢采样器(15 cm×15 cm×15 cm)间隔5 m采集3个土样混合为一个样品,用水将土样在塑料桶中散开,泥土过0.5 mm孔径网筛,残留物用10%的福尔马林固定。在实验室内仔细挑选分离出大型底栖动物,鉴定种类并计数,分析底栖动物的物种组成与各物种的密度。

1.3 数据统计与分析

本研究采用 Statistica 统计软件包(version 6.0, StatSoft Inc, Tulsa OK 74104 USA)对围堤前后每条样线底栖动物的密度进行T检验分析(T-tests),以检验潮滩围堤修复工程对底栖动物群落的影响。数据均以平均值±标准误表示(mean±S.E.)。采用 Primer 软件(Plymouth routines in multivariate ecological research,version 6.0)对底栖动物的多样性指数进行计算,包括Margalef丰富度指数(D)、Shannon-Wiener多样性指数(H′)、和Pielou均匀度指数(J′)。计算公式如下:

1) Margalef丰富度指数(D):D=(S-1)/log2N)

3) Pielou均匀度指数(J′):J′=H′/log2S

式中N为采集样品中所有物种的总生物数量(ind/m2);S为出现生物总种类数,Pi为i种的个体数与样品中的总个体数的比值。

2 研究结果

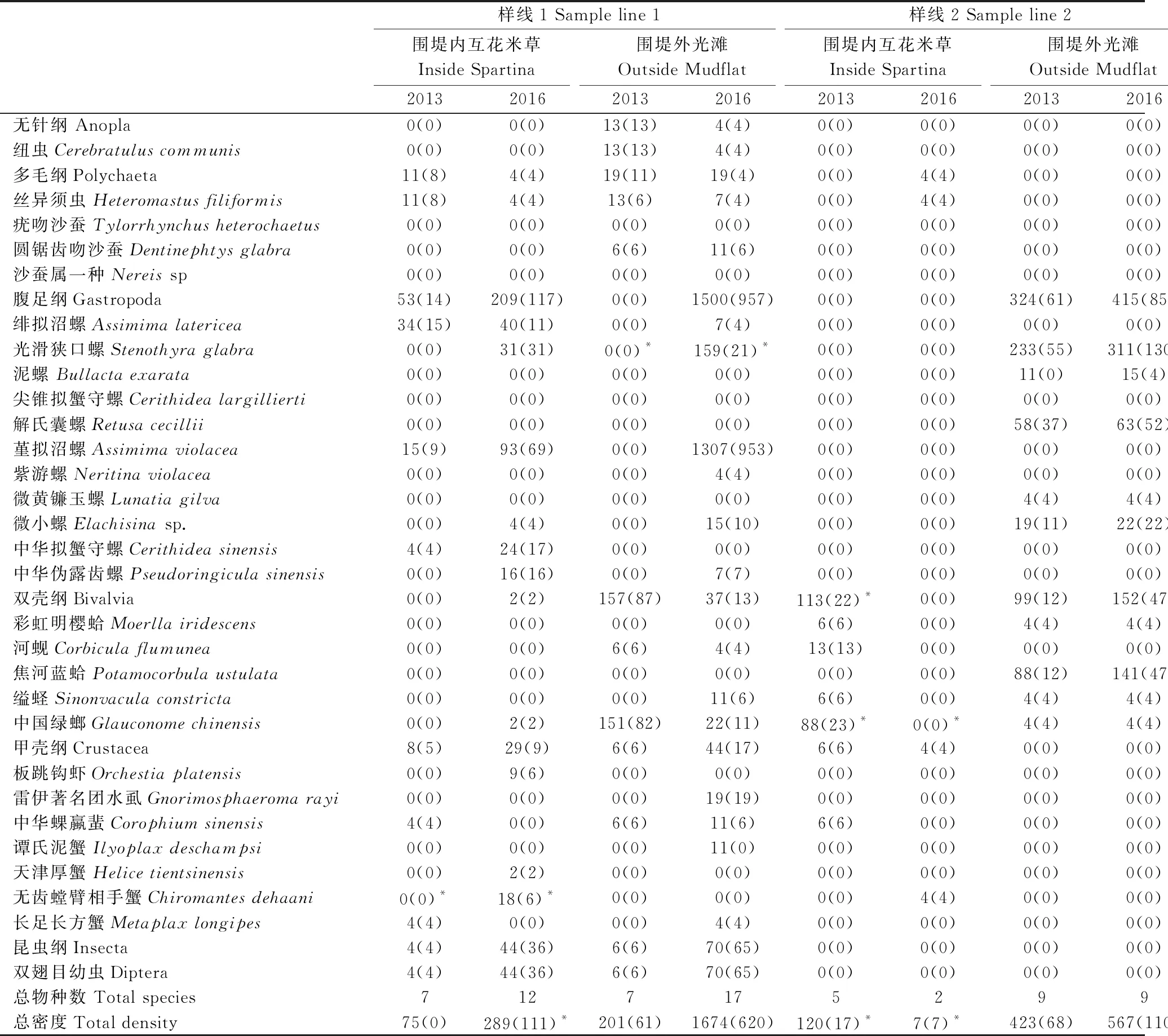

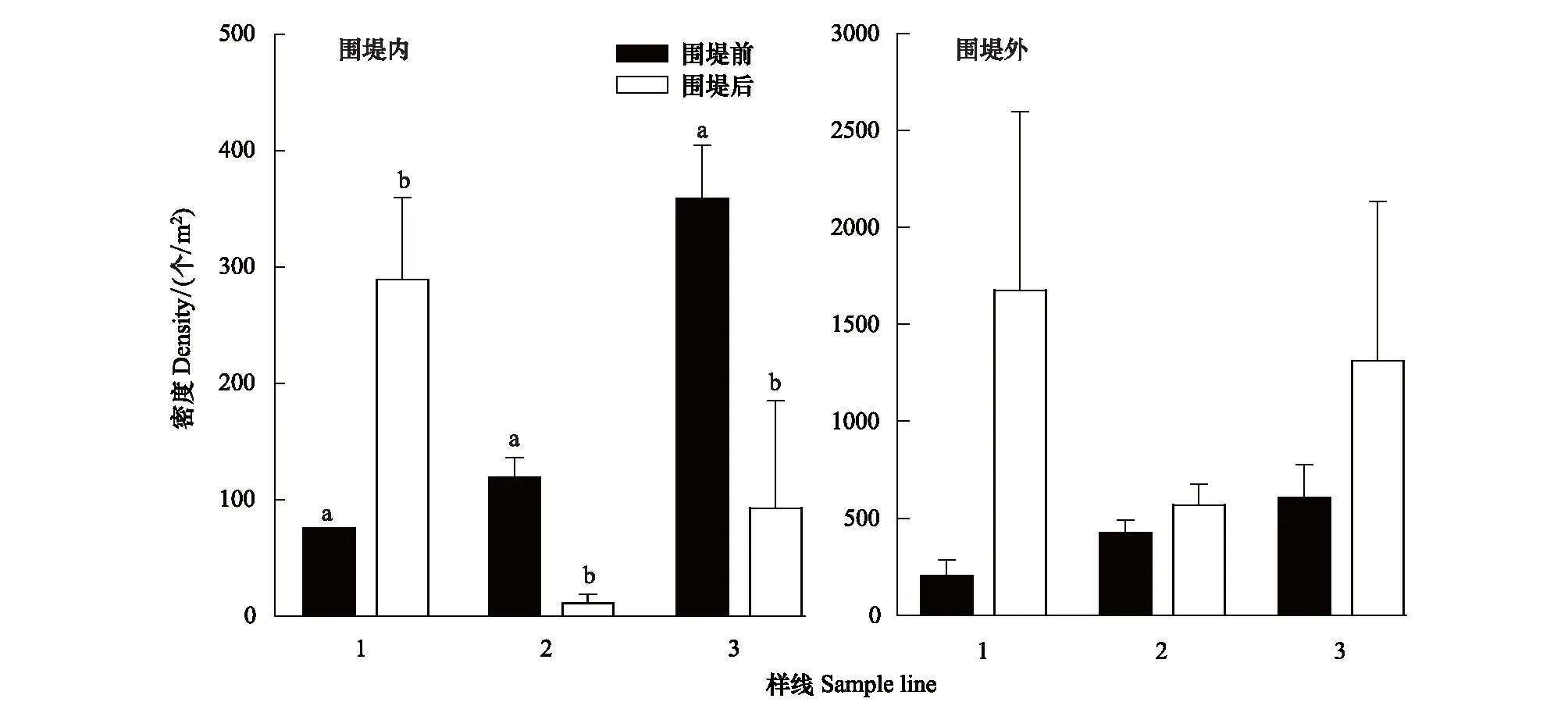

围堤工程前(2013年)后(2016年)共采集到大型底栖动物29种(表1),分别隶属于纽形动物、多毛纲、腹足纲、双壳纲、甲壳纲和昆虫纲。2013年围堤前采集到25种,其中在围堤内区域有底栖动物16种,围堤外有21种;2016年围堤完成后共采集到底栖动物27种,其中围堤内有14种,围堤外有24种。如果不考虑样线1半封闭的围堤区域,只看完全封闭的样线2和样线3中的变化情况,可以发现在2013年围堤内区域有底栖动物12种,到2016年围堤完成后只有6种。原有物种少了绯拟沼螺、尖锥拟蟹守螺、紫游螺、中华伪露齿螺、河蚬、缢蛏、疣吻沙蚕、彩虹明樱蛤、中华蜾蠃蜚、天津厚蟹,新增了无齿螳臂相手蟹、焦河蓝蛤、雷伊著名团水虱、光滑狭口螺。底栖动物总密度在围堤后为(620±211) 个/m2高于围堤前(275±50) 个/m2(T-test,P= 0.118)。围堤内所有样线的平均密度在2013年为(165±39) 个/m2高于2016年的(159±65) 个/m2(P= 0.082),在半封闭的样线1围堤内2013年为(75±0) 个/m2低于2016年的(288±111) 个/m2(P= 0.091),在全封闭的样线2分别为(120±17) 个/m2和(7±7) 个/m2(P= 0.004),在全封闭的样线3分别为(359±20) 个/m2和(93±93) 个/m2(P= 0.048),围堤外光滩区域所有样线的平均密度在2013年的密度为(410±83低于2016年的(1184±393) 个/m2(P= 0.072)。

2.1 不同样线围堤前后底栖动物的变化

围堤内区域主要是互花米草植物群落,为了清除互花米草,围堤后对其进行了刈割处理。大型底栖动物密度变化统计结果表明,围堤前后各样线均具有显著性差异(T-test,P<0.05)(表2;图2),其中样线1在围堤后底栖动物的密度显著上升,从围堤前的(75±0.002)增加到(289±111) 个/m2;而样线2与样线3在围堤后则显著下降,分别从(120±17) 个/m2和(359±20) 个/m2下降到(7±7) 个/m2和(93±93) 个/m2。底栖动物的物种丰富度也表现出相似的结果,围堤后样线1的物种种类数从7种增加到12种,样线2与样线3在围堤后物种种类数下降,分别从5种和7种下降到2种和6种(表2)。

表1 长江口崇明东滩盐沼湿地围堤前(2013年)和围堤后(2016年)大型底栖动物平均密度(株/m2)变化

表中数据结果表示底栖动物密度(个/m2),以平均值(标准误)表示;*表示围堤前后具有显著性差异(t-test,P< 0.05) 围堤外区域主要是光滩生境,底栖动物密度在围堤前后虽然没有统计上的显著差异,但是在围堤工程完成后各样线均有所增加(图2)。底栖动物的密度在样线1上增加最多,从围堤前的(201±82) 个/m2增加到围堤后的(1674±920) 个/m2,样线3次之,从(604±173) 个/m2增加到(1311±822) 个/m2,样线2增加较少,从(423±68) 个/m2增加到(567±110) 个/m2。围堤外底栖动物的物种丰富度在样线1大幅上升,从围堤前的7种增加到围堤后的17的种,样线2没有变化,样线3则小幅上升,从9种增加至10种(表2)。

图2 围堤内和围堤外不同样线在围堤前后大型底栖动物的平均密度变化Fig.2 The density changes of macrobenthos before and after project in the Chongming Dongtan saltmarsh inside and outside dyke area respectively不同的上标字母(a,b)表示具有显著性差异(T-test, P<0.05);样线1为土堤围成的半开放区域,可通过水闸保持围堤内与潮滩的连通,大潮时潮水可淹没土堤进入围堤内;样线2和样线3为混凝土围成的封闭区域,不受潮汐的影响

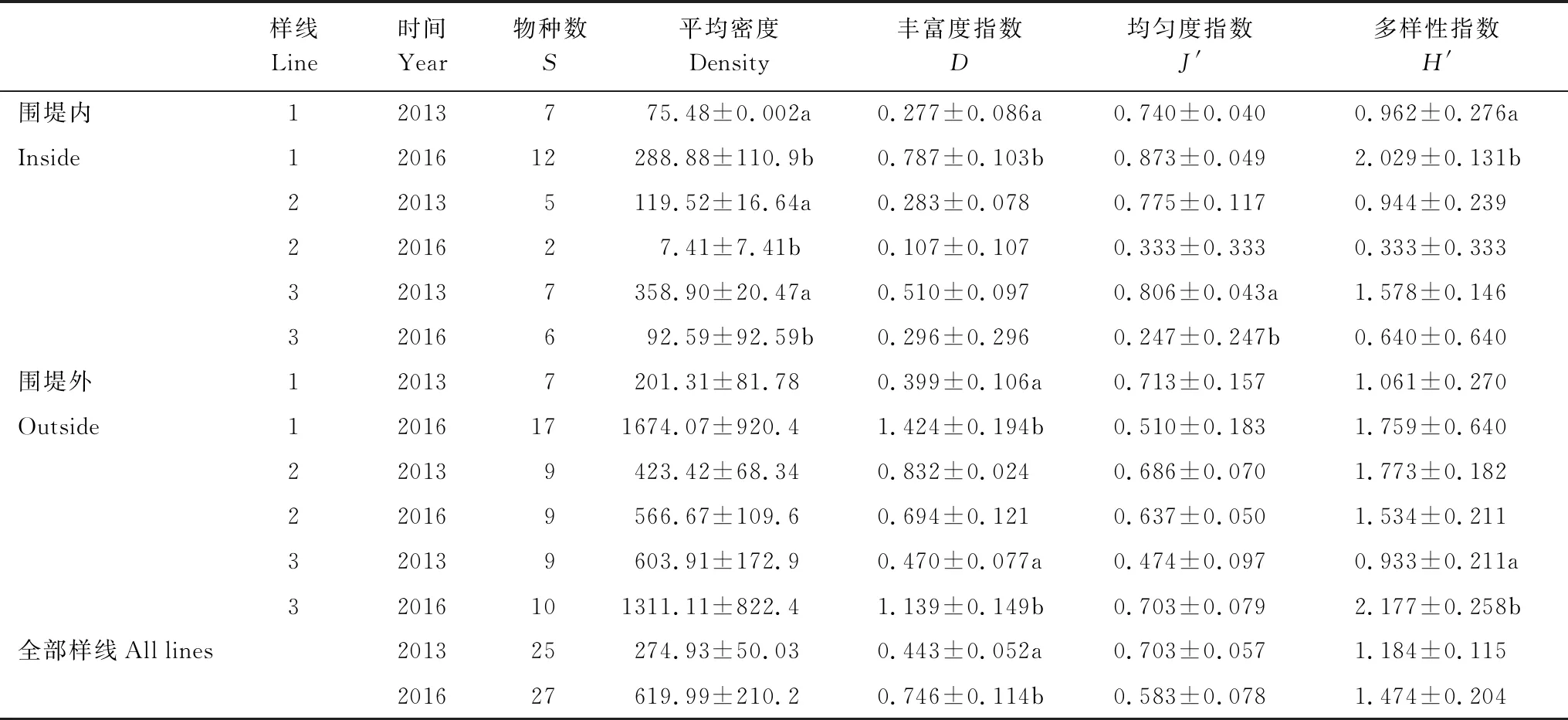

表2 长江口崇明东滩盐沼湿地围堤前(2013年)和围堤后(2016年)大型底栖动物群落不同样线物种数(S)、平均密度(mean±S.E.)、丰富度指数(D)、均匀度指数(J′)和香浓维纳多样性指数(H′)结果

Table 2 The diversity of macrobenthos before(2013)and after(2016)diking project at the Chongming Dongtan saltmarsh in the Yangtze Estuary

样线Line时间Year物种数S平均密度Density丰富度指数D均匀度指数J'多样性指数H'围堤内12013775.48±0.002a0.277±0.086a0.740±0.0400.962±0.276aInside1201612288.88±110.9b0.787±0.103b0.873±0.0492.029±0.131b220135119.52±16.64a0.283±0.0780.775±0.1170.944±0.2392201627.41±7.41b0.107±0.1070.333±0.3330.333±0.333320137358.90±20.47a0.510±0.0970.806±0.043a1.578±0.14632016692.59±92.59b0.296±0.2960.247±0.247b0.640±0.640围堤外120137201.31±81.780.399±0.106a0.713±0.1571.061±0.270Outside12016171674.07±920.41.424±0.194b0.510±0.1831.759±0.640220139423.42±68.340.832±0.0240.686±0.0701.773±0.182220169566.67±109.60.694±0.1210.637±0.0501.534±0.211320139603.91±172.90.470±0.077a0.474±0.0970.933±0.211a32016101311.11±822.41.139±0.149b0.703±0.0792.177±0.258b全部样线All lines201325274.93±50.030.443±0.052a0.703±0.0571.184±0.115201627619.99±210.20.746±0.114b0.583±0.0781.474±0.204

不同的上标字母(a、b)表示在围堤前后具有显著性差异

2.2 围堤前后不同类群底栖动物密度比较

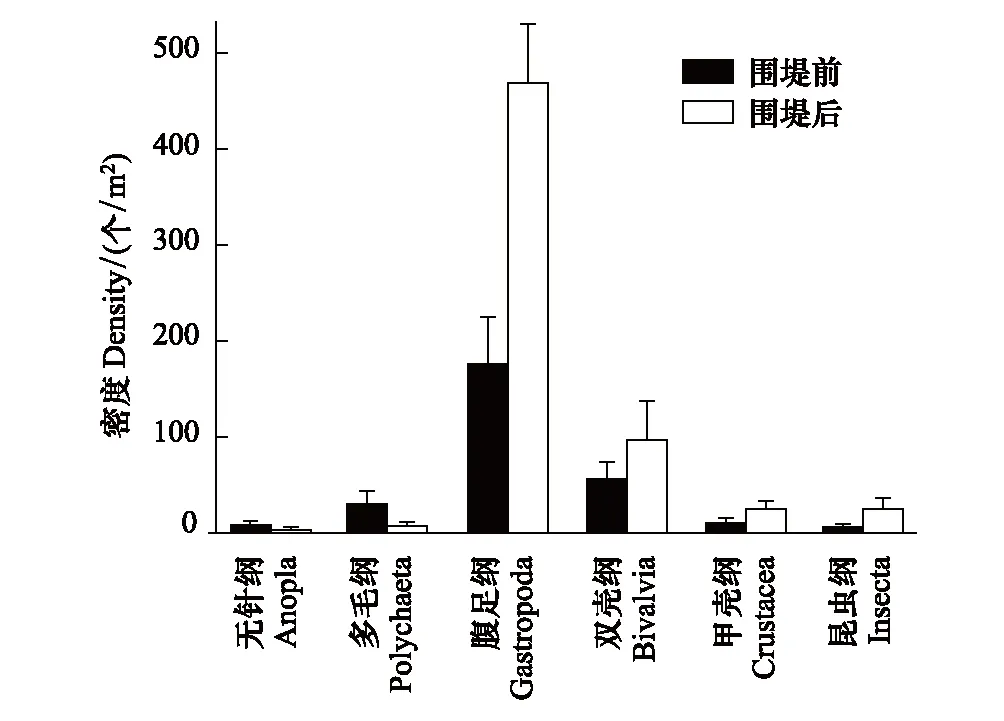

图3 围堤前后大型底栖动物各纲平均密度变化情况 Fig.3 The density changes of macrobenthos for different groups before 2013 and after 2016 diking project in the Chongming Dongtan saltmarsh图中数值以平均值±标准误表示

对底栖动物不同类群进行分析,与2013年围堤前相比,在2016年完成围堤后,只有无针纲和多毛纲的总密度有所下降,其余类群(腹足纲、双壳纲、甲壳纲和昆虫纲)密度均增加(图3)。腹足纲和双壳纲在围堤前后都是密度最高和次高的底栖动物类群,并且密度增加较明显,分别从(177±49) 个/m2和(56±18) 个/m2增加到(468±189) 个/m2和(97±40) 个/m2。

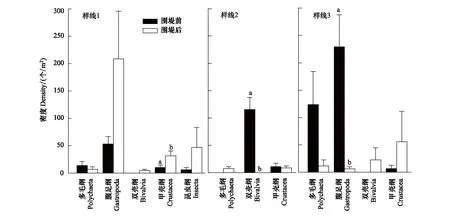

在围堤工程区域内(图4),各底栖动物类群的平均密度在样线1中明显增加,其中甲壳纲表现出显著性增加,从(8±5)增加到(29±9) 个/m2(T-test,P<0.05),另外腹足纲从(53±14)个/m2增加为(209±117) 个/m2,昆虫纲从(4±4) 个/m2增加到(44±36) 个/m2;样线2和样线3表现出相反的变化特征,各类群密度明显降低,其中样线2中的腹足纲从(113±22)下降为0 个/m2,样线3中的双壳纲从(229±59)个/m2下降为(4±4) 个/m2,均具有显著性差异(T-test,P<0.05)。

图4 围堤内样点在围堤前(2013)后(2016)各纲底栖动物密度的变化Fig.4 The mean density of macrobenthos groups before 2013 and after 2016 diking project in the inner area of the project不同的字母标注(a, b)表示围堤前后具有显著性差异(T-test, P<0.05)

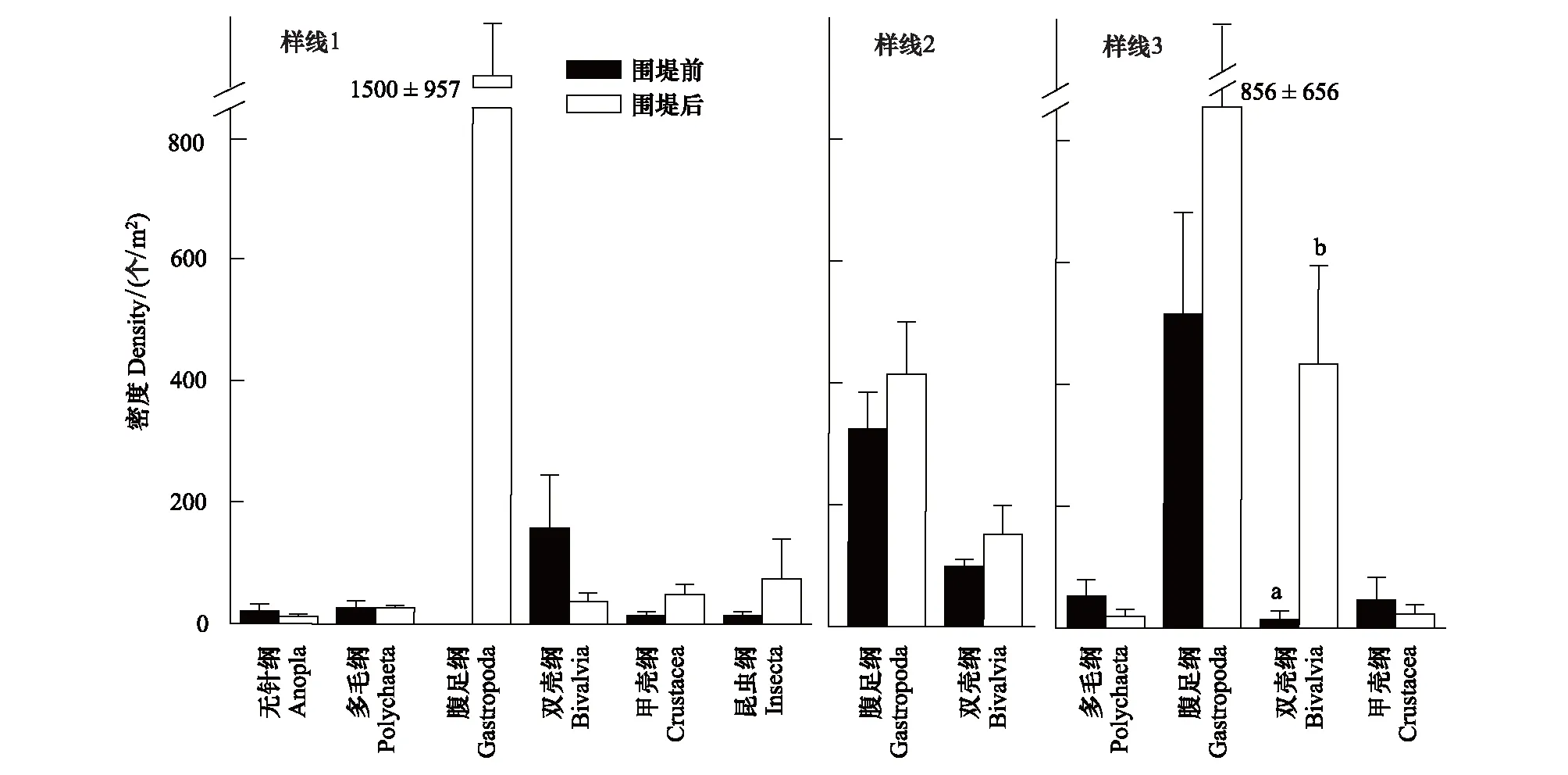

在围堤工程外光滩生境中(图5),多数底栖动物类群的平均密度都表现出围堤后密度上升的趋势。三条样线中的腹足纲密度在围堤前后虽然没有显著性差异,但是都具有较高的增加,在样线1中在从0增加到(1500±957) 个/m2,在样线2中从(342±61)T-test增加到(415±85) 个/m2,在样线3中从(516±166) 个/m2增加到(856±656) 个/m2。双壳纲物种在样线3中围堤后密度显著增加,从(6±6)T-test增加到(433±161) 个/m2(T-test,P<0.05),在样线2中也增加明显,从(99±12) 个/m2增加到(152±47) 个/m2,而在样线1中则有所降低,从(157±87) 个/m2减少到(37±13) 个/m2。甲壳纲物种密度在样线1中增加而在样线3中降低。另外无针纲和多毛纲底栖动物的平均密度在围堤后也都有少量的降低。

图5 围堤外样点在围堤前(2013)后(2016)各纲底栖动物密度的变化Fig.5 The mean density of macrobenthos groups before 2013 and after 2015 diking outside the project area不同的小写字母标注(a, b)表示围堤前后具有显著性差异(T-test, P<0.05)

3 讨论

河口盐沼湿地大型底栖动物的分布与河口的物理、化学和地质过程有关[16-17],盐沼湿地环境的变化都会反应在底栖动物群落及其多样性指标上[8, 18]。沿海滩涂湿地的围垦利用在我国沿海及长江口地区已持续多年,这些人为干扰导致潮滩湿地生态功能的退化或丧失[19-20]。由于具有移动能力弱、不易迁徙、对环境变化反应敏感的特征,大型底栖动物的群落变化能够反应一个地区栖息环境受影响的程度[6]。本研究结果表明,长江口崇明东滩盐沼湿地的互花米草围堤修复工程,使得底栖动物群落结构及多样性发生变化。在完全封闭的样线2和样线3围堤内区域,围堤前(2013年)有底栖动物12种,到2016年围堤完成后还有底栖动物6种,原有的12种底栖动物仅保留了2种,原有物种除了丝异须虫和中国绿螂,其余均未采集到样品。底栖动物的平均密度在围堤内不同样线均具有显著性差异,而在围堤外差异不显著(表2);在围堤内每个样线均存在具有显著差异的底栖动物类群,如样线1的甲壳纲、样线2的双壳纲、样线3的腹足纲(图4),而在围堤外区域只有样线3的双壳纲具有显著性差异(图5),说明围堤工程的建设对围堤内栖息环境影响程度更高。因此,大型底栖动物群落结构的变化可以很好地作为河口盐沼湿地生境改变的指标,反应围堤工程等各种人类活动干扰的程度。盐沼湿地底栖动物与潮水具有非常紧密的关系,围堤工程改变了盐沼湿地的潮汐动力,阻碍了潮水循环,是造成围堤内的底栖动物种类和数量降低的重要原因之一。围堤完成后,堤坝阻碍了潮水带来的丰富营养物质,使底栖动物的丰度和生物量减少;对互花米草的刈割与淹水措施改变了原有的生境,围堤内盐沼湿地从最初自然生态系统逐渐向人工湿地生态系统演变,有些底栖动物由于不适应生境变化而消失,底栖动物群落结构也发生了明显改变。

围堤方式的不同,导致潮滩底栖动物群落结构及多样性的变化具有差异。本研究结果表明,样线2与样线3围堤内样点在围堤后底栖动物的密度和多样性下降明显,而样线1的密度和多样性却显著上升(表2),如样线1在围堤前后分别为(75.48±0.002) 个/m2和(288.88±110.9) 个/m2,样线2在围堤前后分别为(119.5±16.6) 个/m2和(7.4±7.4) 个/m2,样线3在围堤前后分别为(358.9±20.5) 个/m2和(92.6±92.6) 个/m2。这可能是因为样线1围堤内是一个半开放区域,在对互花米草进行“淹水刈割”治理过程中会开闸引入潮水,从而保持了围堤内区域与外界自然水域交流,能够为这一区域提供外源性的营养物质输入;同时,潮水还能够带入一些生物个体从而保持生物种类与数量的补充,尤其是一些螺类物种如绯拟沼螺、堇拟沼螺、光滑狭口螺等。样线2与样线3则因为是封闭区域,缺少了与围堤外潮滩自然水域的交流,物种种类与数量降低明显。前期相关研究指出泥沙淤积的快慢程度是影响促淤围垦区内大型底栖动物分布的重要因素,与抛坝促淤方式相比,吹沙促淤方式进一步在短时间内促使泥沙淤积,加剧了对大型底栖动物群落的扰动,生物密度和生物量显著低于抛坝促淤区[7]。在崇明东滩的互花米草修复工程区,虽然没有进行促淤工程,但是样线2和样线3由于围堤工程的建设而与外界缺少交流,也对底栖动物造成非常显著的扰动作用,从而造成底栖动物群落结构的明显变化。

围堤外底栖动物密度上升主要是因为腹足纲螺类密度的显著增加。由于螺类生活在地表,个体较小,移动能力较弱,容易受到潮水作用力的影响[21]。水流环境的改变可能是造成围堤外样点底栖动物密度和多样性均大幅上升的最主要原因。在围堤前这一区域为光滩,高程较低,同时距离堤岸较远,受到潮汐的动力作用明显,水流冲击交大,细颗粒泥沙稀少,很多底栖动物尤其是螺类物种会随水流到潮间带滩涂植被区定居;而围堤后由于堤坝的阻挡,水流变缓,一方面阻止了物种的迁移,另一方面水体中的悬浮泥沙发生沉积,使得这一生境中的沉积物积累,造成底栖动物尤其是螺类如绯拟沼螺、微小螺、光滑狭口螺等在堤坝附近样点积聚。

当学者们研究潮滩围垦对长江口底栖动物群落结构与多样性的影响时,发现围垦使底栖动物群落种类减少,较明显的是甲壳动物种类减少,且随着围垦时间延长,多毛类种类也会减少,直至最后消失;而软体动物和昆虫幼虫种类所占比例则明显增加[8]。在互花米草治理工程区域内的大型底栖动物显著低于治理工程外区域的密度,受影响较大的主要是软体动物、环节动物和节肢动物[15]。然而,本研究发现移动能力较强的甲壳动物以及对盐度要求较小的昆虫类动物无论在围堤内外,围堤后这些动物种类和密度均增加。软体动物的物种丰富度和密度在围堤内样点显著降低,而在围堤外表现出相反的趋势,物种数量和密度均显著增加。多毛类动物的密度在围堤内外也都明显减少,甚至有消失的迹象。因此,在崇明东滩盐沼湿地的围堤工程主要对软体动物(如光滑狭口螺、焦河蓝蛤等)和多毛类(如丝异须虫)影响较大。另外,由于软体动物和多毛类同时还是鸟类或者鱼类的重要饵料生物,在围堤已经不可避免的情况下,有必要采取措施恢复这些底栖动物的种群数量,维持生态系统的平衡与稳定。

互花米草入侵崇明东滩盐沼湿地,竞争取代土著植物后,使得大型底栖动物的物种多样性显著降低,同时显著改变了营养类群的结构[22-23]。长江口崇明东滩围堤工程目的在于治理互花米草入侵,进行生态修复。围堤工程在清除互花米草后,构建适宜鸟类栖息、觅食和繁育的浅水池塘、裸地或芦苇群落生境。然而,由于围堤建造工程中对生态系统短期过度的人为干扰造成围堤内样点底栖动物的密度与多样性处下降趋势[10]。全封闭式的围堤方式,改变了潮汐动力作用,导致围堤内潮滩生境的退化,不但影响了底栖动物的生存,甚至会对鸟类迁徙栖息和鱼类的饵料产生一系列不利影响。虽然通过围堤进行高强度的互花米草治理能够快速抑制外来入侵植物的扩散,但是从盐沼湿地生态系统的需求以及底栖动物群落变化来看,建议应该采取保留进出水口的围堤方式,定期引入潮水,保持与外界自然水域生境的连通性,尽量减小围堤工程等人类高强度的干扰作用对生态系统的破坏,维持生态系统的平衡与稳定。

致谢:上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区在野外调查采样时提供支持,特此致谢。

——乌尤尼盐沼