以数形结合为载体,进行立体图形教学

卢艳娴

【摘要】本文仅谈谈自己在立体图形教学中的一些做法,力图阐述用数形结合方法使复杂问题简单化、抽象问题具体化;能够变抽象的数学语言为直观的图形、抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质。

【关键词】数形结合;数学思想;数学模型

数形结合思想就是根据数学问题的条件与结论之间的内在联系,既分析其代数意义,又揭示其几何直观,使数量关系的精确刻划与空间形式的直观形象巧妙、和谐地结合在一起。我觉得把数形结合思想贯穿、融合在课堂教学中,引导学生严密思维,灵活思考,就能帮助学生在数学学习中化抽象为直观、化直观为精确、化难为易、化繁为简;培养学生学会有效的思维方法,促进学生数学能力的提高。下面以人教版小学数学六年级下册第三单元“圆柱和圆锥”为例,诠析数形结合思想在教学中的运用。

一、问题背景

(一)来自学生的困惑

1.学生初步的空间观念难以建立,只会机械地记住公式,然后直接套用,如求圆柱表面积的,要推算物体相对应需要几个面(诸如水桶、通风管、游泳池、油桶等),但部分学生总会依附最完整的计算公式来计算,从不作分析,导致解题思绪混乱。

2.也有做题时只记住计算公式而犯了形而上学的经验主义的错误,如见到是“圆锥”有关系的题必定乘;有时还是犯计算结果错误的,他们凭借的是模糊的印象做题。

(二)来自老师的困惑

教者拿着学具操作时,学生都能较好地说出图形的特征,一旦脱离实物学生就不能熟练地再现图形的特征或出错。究其原因,关于图形特征的表象建立不够牢固,没用内化到学生已有的知识体系结构中。针对这一现象,我考虑在动手操作之后实施动态想象,给学生有效的思维训练,以促进学生数形思维的发展。

二、解决策略

1.重视动手操作,强化图形表象

数形思想在培养学生的空间观念中需要大量的实践操作活动,学生要有充分的时间和空间观察、测量和动手操作,才能对几何图形产生直接感知。

在“圆柱的认识”教学中(如图一),我们可以充分利用教材上提供的素材,设计动手操作的提纲,为学生提供能够具体操作的步骤,把抽象的几何图形,展现在一个个丰富多彩的操作活动中,使得抽象的数学概念直观化、形象化、简单化。

根据提纲,安排学生进行小组互动,凭借着学生已有的学习经验,他们不难知道卷出来的立体图形是圆柱。为拓宽学生探索的空间,加强对图形计算方法的探索,可要求学生在小组中的交流联系生活实际,如,“你觉得卷成的圆柱体与生活中的什么物体相似?如果在圆柱的一端加上一个圆面,它像什么物体?有哪些物体是圆柱体,并且有两个圆面的?”接着学生会报出一系列的名称:烟囱、通风管、水桶、游泳池、铁罐头、油桶……谈到生活中的琐事,降低了学习的压力,学生定能互励互勉,就连平时沉默寡言的学生也积极参与其中,他们往往在同伴的笑声或纠正下认识到自己没注意的生活现象。

学生在这种操作中,促进图形模型的构建(为后面教学圆柱表面积的计算铺垫),将前后知识融会贯通。而增加用平面的长方形、直角三角形和半圆形的小旗快速转动的活动,不仅可以激发学生的学习兴趣,同时动态地引入由面到体的过程,妙在让学生在观察中注重了二维的面积概念和三维的体积概念之间的差异比较和纵向发展脉络上的梳理,充分地利用“形”把数学概念变得形象、直观、生动。

2.重视方法的形成过程,渗透数学思想方法

数学思想是对数学知识的本质认识,是数学知识的灵魂,是处理数学问题的指导思想。教学时重视数学思想方法(转化、极限、数形结合等)的渗透,不仅能使学生对所学知识理解更深刻,而且对提高学生的数学素养也十分有用。因此,我们在立体图形教学中,要重视方法的形成过程、渗透数学思想方法的教学。

如教学“圆柱的体积”一课(图二):

(1)直观演示,建立联系

以课件的形式呈现圆面积计算公式的推导过程(如图三),唤起学生的记忆,引导学生回顾、猜想:“能不能把圆柱转化成一种学过的图形,计算出它的体积?”学生直观图形这种特殊的语言符号,很快确定打算把圆柱转化成长方体,这是学生的初步感知。自然疑问就产生了:该怎样来切割呢?如何转化更近于长方体呢?

(2)图形呈现,验证猜想

猜想——发现问题后应当加以验证。教者利用多媒体演示,把圆柱的底面沿直径分成若干等份,把圆柱切开(圆柱的底面用一种颜色,圆柱的侧面用另一种颜色)再像下图这样拼起来(如图四)。通过演示使学生清楚地看到圆柱是如何转化为近似的长方体的。整体上看,用不同的颜色区分圆柱的底面与侧面,能更有效地凸显图形的本质,促进数学模型的构建。

(3)实验探究,自主构建

知识的形成必须是学生亲身经历的过程,此时采用小组交流的形式,他们拿出学具进行了动手操作,拼成了一个近似的长方体。同学们在操作、比较中,围绕圆柱体和长方体之间的联系,抽象出圆柱体的体积公式(如下)。这个过程,学生从形象具体的知识形成过程(想象、操作、演示)中,认识得以升华,获得丰富的数学活动经验。

在教学过程中,教者还可提供丰富的实验材料,让学生从中挑选出解决问题必须的材料进行研究。学生的问题不是一步到位的,通过不断地猜测、验证、修订实验方案,再猜测、再验证这样的过程。这样的设计,不仅发展了学生的策略性知识,同时让学生经历猜测与验证、分析与归纳、抽象与概括的数学思维过程。学习过程中学生有时独立思考,有时小组合作学习,有时是独立探索和合作学习相结合,学生在新知探索中充分体验了数学模型的形成过程。

3.重视数学阅读,数形结合助解题

中高年级的小学生在数学学习过程中,对于一些看似简单的数学问题,以为自己掌握得很好,自以为是,因此产生輕视心理,审题时就会思想麻痹,粗心大意,结果在审题时出现了明显的偏差。有效的数学阅读可以提高学生的审题能力,分析问题能力,发展思维能力。指导学生阅读数学题,能够掌握从文字中提炼出有用信息的方法,帮助学生解决数学问题。

如,学习了人教版六年级下册《圆柱的认识》第19页内容后(如图五)。

我总觉得学生对知识的掌握很好,因为在完成类似“把一个圆柱的侧面沿着它的一条高剪开后展开,可以得到一个长方形,所得长方形的长等于圆柱的( 底面周长 ),宽等于圆柱的(高)。”有95%以上的同学填写正确,但在单元测试中出现这样的情况(如图六)。

究其原因是学生惰性强,缺乏数学阅读的习惯,没有认真的阅读题目,没有在审读题目中思考知識点之间的联系。因此,我们必须在学生解决问题前加强数学阅读指导。

以下材料是六年级下册期中综合素质问卷中一道习题:

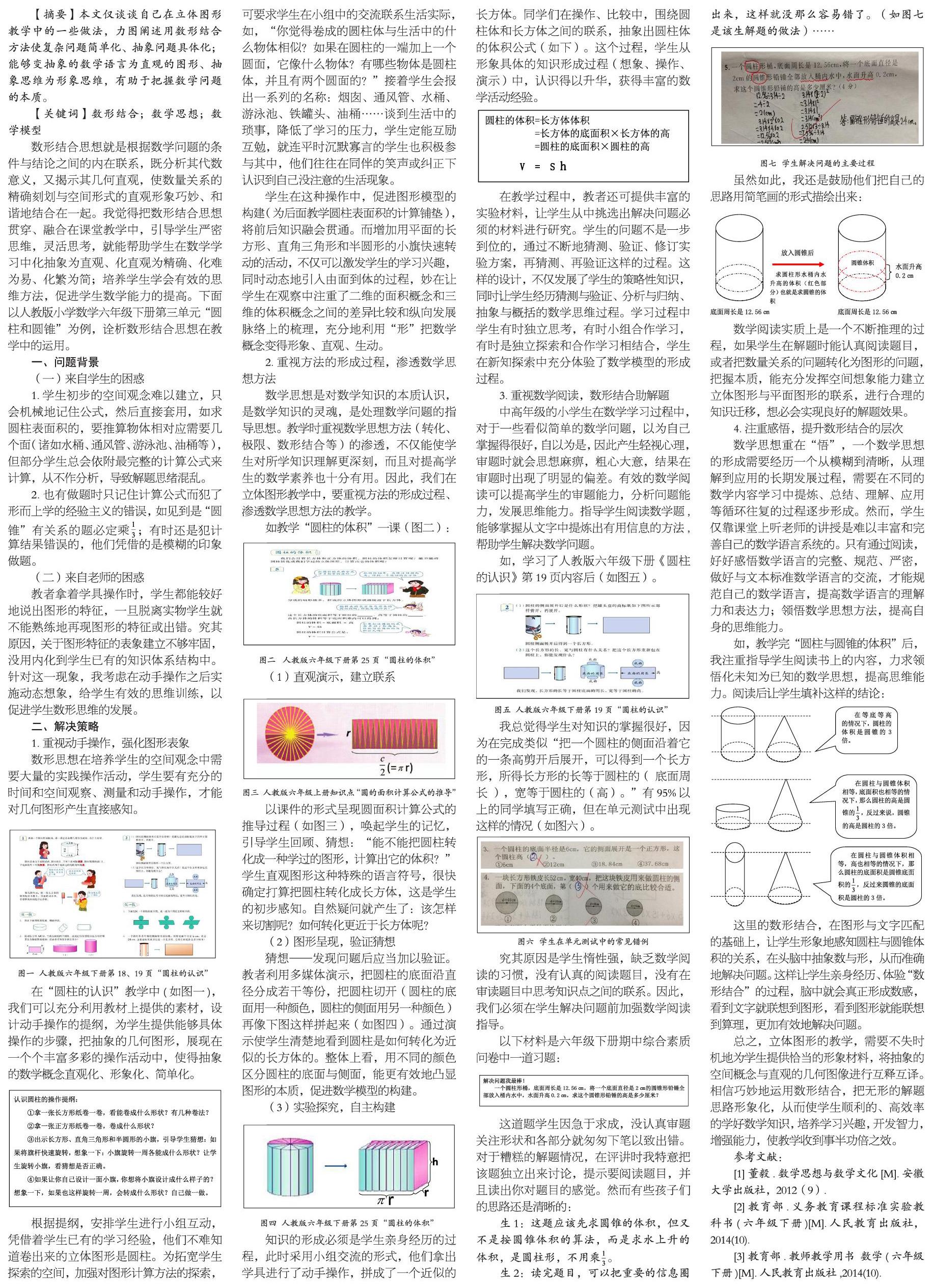

这道题学生因急于求成,没认真审题关注形状和各部分就匆匆下笔以致出错。对于糟糕的解题情况,在评讲时我特意把该题独立出来讨论,提示要阅读题目,并且读出你对题目的感觉。然而有些孩子们的思路还是清晰的:

生1:这题应该先求圆锥的体积,但又不是按圆锥体积的算法,而是求水上升的体积,是圆柱形,不用乘。

生2:读完题目,可以把重要的信息圈出来,这样就没那么容易错了。(如图七是该生解题的做法)……

虽然如此,我还是鼓励他们把自己的思路用简笔画的形式描绘出来:

数学阅读实质上是一个不断推理的过程,如果学生在解题时能认真阅读题目,或者把数量关系的问题转化为图形的问题,把握本质,能充分发挥空间想象能力建立立体图形与平面图形的联系,进行合理的知识迁移,想必会实现良好的解题效果。

4.注重感悟,提升数形结合的层次

数学思想重在“悟”,一个数学思想的形成需要经历一个从模糊到清晰,从理解到应用的长期发展过程,需要在不同的数学内容学习中提炼、总结、理解、应用等循环往复的过程逐步形成。然而,学生仅靠课堂上听老师的讲授是难以丰富和完善自己的数学语言系统的。只有通过阅读,好好感悟数学语言的完整、规范、严密,做好与文本标准数学语言的交流,才能规范自己的数学语言,提高数学语言的理解力和表达力;领悟数学思想方法,提高自身的思维能力。

如,教学完“圆柱与圆锥的体积”后,我注重指导学生阅读书上的内容,力求领悟化未知为已知的数学思想,提高思维能力。阅读后让学生填补这样的结论:

这里的数形结合,在图形与文字匹配的基础上,让学生形象地感知圆柱与圆锥体积的关系,在头脑中抽象数与形,从而准确地解决问题。这样让学生亲身经历、体验“数形结合”的过程,脑中就会真正形成数感,看到文字就联想到图形,看到图形就能联想到算理,更加有效地解决问题。

总之,立体图形的教学,需要不失时机地为学生提供恰当的形象材料,将抽象的空间概念与直观的几何图像进行互释互译。相信巧妙地运用数形结合,把无形的解题思路形象化,从而使学生顺利的、高效率的学好数学知识,培养学习兴趣,开发智力,增强能力,使教学收到事半功倍之效。

参考文献:

[1]董毅.数学思想与数学文化[M].安徽大学出版社,2012(9).

[2]教育部.义务教育课程标准实验教科书(六年级下册)[M].人民教育出版社,2014(10).

[3]教育部.教师教学用书 数学(六年级下册)[M].人民教育出版社,2014(10).