茶多糖的组成结构提取生理活性及其应用研究

李邦玉 张丽

摘要:茶的研究与利用是一个古老而弥新的领域。通过介绍茶中的最复杂活性成分之一茶多糖的分子组成结构及其表征方法,阐述了茶多糖的分离提取、纯化方法和流程、茶多糖的理化性质和生理功能,以及在食品、保健品等领域的应用开发等。

关键词:茶多糖;组成结构;提取;生理活性;应用

中图分类号: Q53 文献标志码:A doi:10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2020.01.017

Abstract:The research and utilization of tea is an old and new field. The molecular composition,structure and characterization method of tea polysaccharide(TPS)were introduced in this paper. The separation,extraction and purification of tea polysaccharide were summarized. The physicochemical properties and physiological functions of TPS. Its application and development in food and health products were introduced briefly.

Key words:tea polysaccharide;composition and structure;extraction;physiological activity;application

自古以來,茶叶与人们的生活息息相关,是世界三大饮料之一,也是我国的传统饮品。茶叶中含有多种有益人体的活性物质,如茶多酚、茶氨酸、咖啡碱、茶皂素、茶色素、维生素、茶多糖等。其中,茶多糖(Tea Polysaccharides,TPS)是一类具有生理活性的复合植物多糖, 又叫茶活性多糖, 它不同于茶叶中的纤维素、半纤维素、淀粉等实质性多糖,是一种酸性糖蛋白,并结合大量矿物质。茶多糖作为一种重要生物功能活性大分子,受到国内外茶叶研究者的广泛研究[1-4]。简要介绍茶多糖的化学组成结构及其表征方法、分离提纯其理化生理活性、应用及产品开发等。

1 茶多糖的组成结构 表征及指纹图谱研究

茶多糖的性质由其化学组成和结构决定。茶多糖的组成复杂,属于杂多糖复合物,由糖类、蛋白质、果胶和灰分等物质组成。杨军国等人[5]归纳了不同茶叶中单糖的组成不一样,茶多糖配位了许多稀有元素La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,以及多种蛋白和氨基酸。

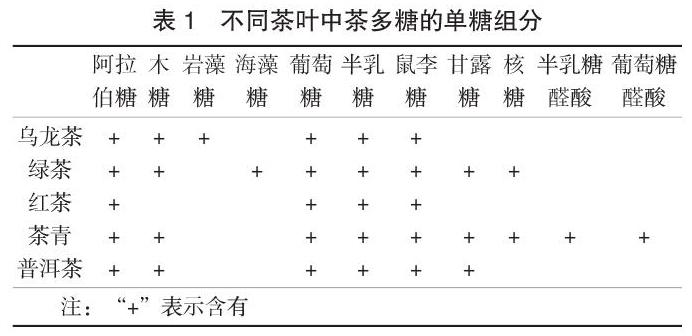

不同茶叶中茶多糖的单糖组分[5]见表1。

茶多糖的化学结构分为初级结构(一级结构)和高级结构(二、三、四级结构)[6-7]。茶多糖的一级结构包括主链结构(糖残基组成、糖基排列顺序及链接方式、异头碳构型等)和支链结构(有无分支及分支类型、位置、长短等)。二级结构指多糖骨架链间通过氢键所形成的规则构象(多糖主链的构象,即糖苷键旋转形成的二面角大小)。三级结构是指多糖链一级结构的重复顺序。四级结构是指多聚链间非共价键结合形成的聚集体。通常,初级结构的研究主要侧重于利用黏度法、色谱法、光谱法和质谱法等测定其分子量,水解法、色谱法等测定单糖组成及比例,红外光谱法、核磁共振法等确定糖环形式,甲基化、氧化法、降解法、核磁共振法等确定糖链接顺序及链接位点、取代官能团,水解法、光谱法、核磁法等区别α、β构型,化学反应法、质谱法等获取糖链——肽链接信息。相比较而言,多糖的高级结构更复杂,其研究方法和手段主要包括利用X-射线衍射法(XRD)得到分子高级结构的立体构型,圆二色谱(CD)解析多糖链的三维螺旋结构,扫描电子显微镜(SEM)观察多糖表面的微小形态特征,原子力显微镜(AFM)获得多糖聚集体表面形貌结构及粗糙度信息,扫描隧道显微镜(STM)观察多糖分子中单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质,酶联免疫——糖芯片技术检测不同来源多糖的相似结构、多糖与蛋白质相互作用信息,分子模拟技术可以计算出合理的多糖复杂分子结构与分子行为。

有报道指出,D -葡聚糖的α和β 2种不同的结晶构象[8]。Wang H等人[9]从绿茶中提取分离出1种水溶性茶多糖(7WA),并通过甲基化、部分水解和核磁等方法初步确定其组成及连接方式。Zhou Peng等人[10]从江西绿茶中分离得到中性多糖TGC,其主要由Rha,Ara,Xyl,Glu,Man和Gal 6种单糖组成,主链由Rha,Glu和Gal通过β1→3连接构成,其他支链通过β1→2,β1→3和β2→3糖苷键连接。

α和β-D-葡聚糖的结晶构象[8]见图1,一种水溶性茶多糖(7WA)组成结构示意图[9]见图2,一种中性茶多糖TGC组成结构示意图[10]见图3。

不同的茶叶品种或不同的提取分离方法,往往会得到不同性质和组成的茶多糖。陈冠等人[11]综述了多糖指纹图谱的研究进展,认为多糖的传统检测方法存在着许多局限性,运用一种或多种检测方法,建立多糖的指纹图谱很必要。而多糖由于其分子量大,一般不具有紫外吸收,因此需要进行酸水解或酶水解柱前衍生化等复杂的前处理,故多糖指纹图谱的报道较少。Wang Y等人[12]运用光谱法,首先通过HPGPC确定27 个茶多糖(TPS)样品的分子量,然后采用UV和IR对27个茶多糖样品进行指纹图谱分析。1~22批样品于波长200~250 nm处的UV吸收区清楚地出现了较强的吸收峰,其余5批多糖样品于200~280 nm处没有明显的吸收峰。因此,通过紫外光谱指纹图谱的差异可以区分不同的茶多糖样品。在3 600~3 200,3 000~2 800,2 500~2 200,1 800~ 1 000和800~500 cm-1红外吸收区域,茶多糖具有特征吸收峰,其中有5批样品在1 800~1 000 cm-1和800~500 cm-1范围的特征吸收与其余22 批不同。

蔡剑雄[13]以定位酶切技术(糖苷酶)对6 种粗多糖(人工高硒多糖、人工低硒多糖、人工空白多糖、天然富硒多糖、邓村绿茶多糖、茶树花多糖)进行特征水解,采用凝胶色谱法,探索建立一种专一性强、选择性高的茶多糖化学指纹图谱新方法。对比酶解前后结果发现,酶解GPC特征指纹图谱能很好地指向多糖的分子量分布,分子量主要分布在20万左右和200~300万重均分子量,均存在寡糖片段。不同糖苷酶水解后,不同茶源多糖呈现出不同水解糖片段。

不同茶多糖酶解产物高效凝胶(GPC)特征指纹对比[13]见表2。

2 茶多糖的提取纯化

茶多糖研究和应用的前提是能够分离纯化到足够纯度和质量的纯品茶多糖。传统的提取方法,诸如酸碱法、热水浸提法等[14],但提取率低、时间长、污染环境等,难以满足研究和产业发展的需求,应将具有绿色环保、工艺稳定、提出率高、生物活性强等优点的新型提取纯化技术逐步发展起来[15]。①超声波浸提相较于热水浸提,可明显提高茶叶多糖的得率。②微波加热相较于传统加热使得细胞内部温度迅速上升,其液态水分汽化产生压力致使细胞膜及细胞壁破裂,可溶性物质快速溶出。③酶法浸提是应用于植物靶标成分有效提取的新技术。目前,用于茶叶多糖提取研究较多的是纤维素酶、胰蛋白酶、水解酶、果胶酶及复合酶。酶相较于超声波浸提、微波浸提和热水浸提,酶法浸提茶叶多糖反应条件温和、浸出率较高。④反胶束技术是一种选择性高、操作步骤简单、易于大规模萃取的液-液萃取技术。⑤超临界流体萃取技术(常用流体溶剂为CO2)具有能耗小、效率高、无污染、条件温和等优点,缺点是成本较高时间长。⑥膜分离技术可对多糖进行分级和富集,无溶剂污染、能耗低,工艺简单,适宜工业化生产。⑦吸附树脂法可较好去除茶多糖中的色素和蛋白质。⑧柱色谱法(柱层析法)多在实验室用于制备不同纯度的茶叶多糖进行其结构及生物学活性的研究。不同方法之间各有利弊,其进一步的相互结合可实现茶多糖更高效的提取纯化。

多种方法结合分离提取茶多糖等活性成分[15]见 图4。

3 茶多糖的理化性质

茶多糖易溶解于水,不溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂。茶多糖热稳定性差,在高温下发生氧化、分解。在碱性条件下,茶多糖水溶液变色。在酸性条件下,茶多糖会发生降解。茶多糖可与矿物元素结合,结合不同金属的茶多糖复合物起着不同的作用[2]。也与蛋白质结合,形成糖-蛋白复合体复合体。Chen Xiaoqiang等人[16]研究发现茶多糖结合蛋白的某些理化性质受到其多糖链的保护,稳定性升高。

4 生理功能

茶多糖具有多种生物、药理活性和保健功效。刘月新等人[17]、杨军国[5,18]、徐仲溪[19]、史敏等人[20]归纳茶叶多糖的一些生物、药理及保健活性为如下几点。①突出的降血糖及防治糖尿病活性。茶叶多糖通过保护胰岛β细胞、抑制外源碳水化合物的吸收和调控内源因素(糖代谢酶类和胰岛素)等3条路径来实现降血糖活性的表达。②抗氧化活性。茶叶多糖可显著提高抗氧化指标、降低过氧化指标、提高机体抗氧化活性,具有良好的延缓衰老作用。③免疫调节与抗肿瘤。茶叶多糖能够激活淋巴细胞、巨噬细胞和自然杀伤细胞,调节免疫系统。④抗凝血、抗血栓作用。茶叶多糖能显著改变人体血浆的活化部分凝血活酶时间。⑤茶叶多糖可显著抑制金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、幽门螺杆菌等病原菌引起的血液凝集。⑥抗疲劳作用。⑦可有效抑制血清中瘦素的表达,减少脂肪酸的吸收,抑制体内脂肪的形成及堆积,促进脂肪降解,起到减肥的效果。⑧防辐射。⑨对心血管系统有若干药理作用如降血压及减慢心率作用、耐缺氧作用、增加冠状动脉血流量等。

4.1 茶叶多糖生物学活性表达的复杂性

研究表明,原料、提取方式、干燥方式等因素,皆可影响茶叶多糖对消化酶类及自由基的作用。李娟等人[21]利用小鼠3T3-L1前脂肪细胞对绿茶多糖(GTP)、红茶多糖(BTP )和乌龙茶多糖(OTP)的减肥作用进行评价。结果显示,3种TPS均能显著抑制3T3-L1前脂肪细胞的增殖与分化。GTP的减肥作用强于BTP和OTP。石玉涛等人[22]研究迎霜茶多糖(T01-TPS)和云南大叶种茶多糖(T09-TPS)对四氧嘧啶致糖尿病小鼠的降血糖作用。结果表明,迎霜茶多糖和云南大叶种茶多糖均能较好地降低糖尿病小鼠血糖水平,表现出一定的量效关系,并能减缓糖尿病小鼠多食、多饮和消瘦症状、一定的增强免疫调节能力的作用,迎霜茶多糖效果优于云南大叶种茶多糖。表明品种间茶多糖降血糖活性差异,这可能与不同品种茶多糖的结构差异有关。

杨新河等人[23]通过ABTS,DPPH,FRAP和总还原力等4种体系评价对茯砖茶、青砖茶、六堡茶、康砖茶、普洱茶和千两茶6种黑茶样品茶多糖的抗氧化活性。结果表明,6种黑茶样品茶多糖均具有抗氧化能力,且在4种评价体系中从高到低顺序依次为普洱茶>康砖茶>六堡茶>青砖茶>茯砖茶>千两茶。

于闯[24]研究了不同提取工艺对茶多糖的活性的影响,水提法(WE)、酶提法(EE)、微波法(MAE)及超声波法(UAE)等4种提取工艺得到的茶多糖有着较为显著的区别,对ABTS自由基的清除作用强弱依次为WE>UAE>MAE>EE;对超氧阴离子自由基的清除作用强弱依次为WE>MAE>UAE>EE。这與4种提取工艺得到的多糖样品组成有关,它们都由相同单糖组成,不同的单糖摩尔比例。另外,EE 的多糖蛋白质或核酸的含量低,吡喃糖含量较高。

冯丽琴等人[25]研究了茶多糖纯品和粗品对DPPH自由基、超氧阴离子自由基和羟基自由基的清除作用,其清除能力与浓度在一定范围内存在一定的量效关系,纯品的抗氧化性比粗品的效果好,在茶多糖样品质量浓度为2.0 mg/mL时,粗品的清除率为25.22%,纯品的清除率为28.75%。

4.2 茶叶多糖的生物学活性优化

分子结构可直接或间接影响茶多糖的生物活性,通过一定的分子修饰适当改变其分子结构,可提高或具备新的生物活性。目前,常见的分子修饰法有硫酸化、脱硫酸化、乙酰化、多糖的降解修饰、硒化等分子修饰法[26]。

梁少茹等人[27-28]系统研究了某绿茶茶多糖化学修饰对抗氧化性能影响。研究发现,乙酰化、硫酸酯化和羧甲基化都可以提高茶多糖的抗氧化活性。清除O2-·的活性顺序依次为硫酸酯化>羧甲基化>乙酰化,清除NO2-·的活性顺序依次为乙酰化>硫酸酯化>羧甲基化,清除·OH的活性顺序依次为硫酸酯化>乙酰化>羧甲基化。修饰基团的取代度增加茶多糖的抗氧化活性也增强。在试验范围内,乙酰化、硫酸酯化和羧甲基化取代度增加,消除O2-·,·OH,NO2-·活性都增强,乙酰化取代度增加消除NO2-·尤其显著,硫酸酯化取代度增加消除O2-·,·OH更好,羧甲基化取代度增加消除O2-·,NO2-·的能力稍胜一筹。

酶法修饰改性是获取高活性茶多糖的重要手段。蔡剑雄[13]建立了一种基于96孔板体外抗氧化(DPPH)筛选方法,不同酶解后,人工高硒多糖、人工低硒多糖、人工空白多糖、天然富硒多糖、邓村绿茶多糖、茶树花多糖等6种茶多糖的活性相差较大。不同产地多糖抗氧化活性不同,茶树花多糖和邓村绿茶多糖抗DPPH·活性较好,其次是人工低硒多糖、天然富硒多糖、人工高硒多糖、人工不富硒多糖。同一茶多糖不同糖苷酶修饰改性后,其抗氧化活性不同。不同茶多糖同种酶修饰改性后其抗氧化活性也不尽相同,如邓村绿茶多糖和葡聚糖酶酶解后多糖活性相当,透明质酸酶、纖维素酶酶解后的活性得到了一定的提高,DPPH·清除能力提高了17.8%,16.9%,淀粉酶和果胶酶酶解后活性没有得到很好的提升。人工高硒多糖淀粉酶酶解后,多糖抗氧化活性稍有提高,DPPH·清除能力提高了7.3%,茶树花多糖和葡聚糖酶酶解后多糖活性相当。果胶酶酶解后和纤维素酶酶解后的活性相当,DPPH·清除能力提高了8.2%,6.1%,透明质酸酶和淀粉酶解后活性没有得到很好的提升。茶多糖及其酶法修饰抗氧化活性均不如维C。对于人工不富硒多糖而言,不同酶酶解后其活性没有提高反而降低,说明酶解后使得多糖抗氧化活性结构被水解或破坏,导致EC50较大。相比邓村绿茶和茶树花多糖,人工高硒和人工低硒多糖抗氧化活性不是很好,说明硒元素在抗氧化活性方面不是其显著特征。

于闯[24]以DPPH·清除自由基体外活性试验评估多糖抗氧化能力,研究表明普通茶多糖和几种富硒茶多糖对DPPH·均有清除效果,经亚硒酸钠化学修饰后的茶多糖(Cse-TPS1)清除自由基活性明显比普通茶多糖(TPS1)强,并且在富硒茶多糖活性试验中硒元素同多糖存在一定的协同效应。以体外消化酶试验分析和评估多糖的降血糖能力,结果表明普通茶多糖和几种富硒茶多糖对α -葡萄糖苷酶活性均有抑制作用,Cse-TPS1的抑制活性也明显比TPS1强。

陈亮[29]利用2种富硒茶多糖的粗品和精品为原料,分别进行体内外抗肿瘤试验。结果表明,茶多糖与硒均具有一定的抗肿瘤效果。其中无机硒抗肿瘤效果大于有机硒,普通茶多糖抗肿瘤效果大于它与酵母硒的混合组,天然富硒茶多糖的抗肿瘤效果>人工富硒茶多糖>普通茶多糖和酵母硒混合组,并且均呈现剂量依赖性的特点,这一结果也能说明结合态的硒多糖比硒与多糖简单混合具有更强的抗肿瘤效果。

5 应用开发

基于茶多糖的生物学活性,市场上开发了许多茶多糖类商品。例如,①降糖保健品:茶多糖口服液,复方硒茶茶多糖,茶多糖泡腾片、神叶牌降糖茶、茶多糖胶囊等初级茶多糖保健品;②日用化妆品如茶脂多糖紧致面膜;③畜牧兽医领域,茶多糖可以作为免疫辅佐剂和免疫增强剂,具有安全、无毒、稳定等优点,也可作为一种活性饲料添加剂添加到饲料中,具有增强动物免疫力、促进动物生长、改善胴体品质的作用[30];④作为食品添加剂及酿酒辅料,李雷等人[31]对茶叶多糖的食品功能性质进行了研究,发现室温条件下一级茶多糖(TPSⅠ)易溶于水,而二级茶多糖(TPSⅡ)较难溶解,加热时的溶解度都有明显提高。茶多糖吸油性要好于酪蛋白,其中TPSⅠ要好于TPSⅡ。茶多糖具有一定的起泡性,其中TPSⅠ的起泡性大于TPSⅡ,但都不及蛋清。

6 结语

茶多糖组成成分多、结构复杂、分离纯化困难,使得分子组成结构研究相当困难,要使用多种现代分析手段综合鉴定。不同化学组成的茶多糖生理活性往往各异,针对不同途径、不同方法、不同茶叶品种甚至不同部位获得的茶多糖,可以使用到不同产品、不同用途方面,有待充分开发其在药品、食品保健品等领域的应用。

参考文献:

刘月新,叶良金. 茶多糖的研究进展[J]. 茶业通报,2016,40(1):38-43.

余志,石玉涛. 茶多糖研究的新进展[J]. 广东茶叶,2008(6):24-29.

汪东风,谢晓凤,王银龙. 茶多糖及其药理作用研究进展[J]. 天然产物研究与开发,1996,8(1):63-68.

王元凤. 茶多糖的分离纯化、结构及构效关系研究[D]. 无锡:江南大学,2005.

杨军国,陈泉宾,王秀萍,等. 茶多糖组成结构及其降血糖作用研究进展[J]. 福建农业学报,2014,29(12):1 260-1 264.

刘贺,张红运,杨立娜,等. 多糖化学结构解析研究进展[J]. 渤海大学学报(自然科学版),2018,39(2):97-106.

李爽,袁菱,马双双,等. 多糖的化学结构及活性研究进展[J]. 西北药学杂志,2017,32(6):818-820.

Akira Misaki. Food hydrocolloids structures,properties,and functions[M]. New York:Springer Science+Business Media New York Originally published by Plenum Press,1993:1 247-1 249.

Wang H,Shi S,Bao B,et al . Structurecharacterization of an arabinogalactan from green tea andits anti-diabetic effect[J]. Carbohydrate Polymers,2015(2):98-108.

Zhou Peng,Xie Mingyong,Nie Shaoping,et al. Primary structure and configuration of tea polysaccharide[J]. Science in China Ser. C Life Sciences,2004,47(5):416-424.

陈冠,陶遵威. 多糖指纹图谱的研究进展[J]. 天津药学,2014,26(6):51-54.

Wang Y,Xian J,Xi X,et al. Multi-fingerprint and quality control analysis of tea polysaccharides[J]. Carbohydr Polym,2013(1):583-590.

蔡剑雄. 基于糖谱法比较不同茶多糖结构特征及酶法修饰抗氧化活性研究[D]. 上海:上海师范大学,2016.

夏新奎. 茶多糖的提取纯化及组成研究综述[J]. 信阳农业高等专科学校学报,2004,14(2):45-47.

杨军国,王丽丽,陈林. 茶叶多糖制备新技术研究进展[J]. 茶叶学报,2017,58(2):63-70.

Chen Xiaoqiang,Shao Shengrong,Xie Jianchun,et al. Analysis of Protein Moiety of Polysaccharide Conjugates Water-extracted from Low Grade Green Tea[J]. Chem. Res. Chin. Univ.,2018,34(4):691-696.

刘月新,叶良金. 茶多糖的研究进展[J]. 茶业通报,2016,40(1):38-43.

杨军国,王丽丽,陈林. 茶叶多糖的药理活性研究进展[J]. 食品工业科技,2018,39(6):301-307.

徐仲溪,王坤波. 茶多糖化学及生物活性的研究[J]. 茶叶科学,2004,24(2):75-81.

史敏,陈雷,郭晓波,等. 茶多糖抗氧化延缓衰老的研究进展[J]. 中国美容医学,2018,27(3):140-143.

李娟,刘锐,吴涛,等. 不同茶多糖对3T3-L1前脂肪细胞分化的抑制作用比較[J]. 食品科学,2017,38(21):187-194.

石玉涛,余志,陈玉琼,等. 2种茶叶多糖降血糖效果的比较[J]. 华中农业大学学报,2015,34(2):113-119.

杨新河,黄明军,马蔚,等. 不同黑茶多糖的组成分析及其抗氧化活性[J]. 食品工业科技,2017,38(20):16-20.

于闯. 富硒方式对茶多糖的影响研究——硒-多糖结合形态、多糖结构及活性[D]. 上海:上海师范大学,2018.

冯丽琴,杨芙莲,董文宾. 富硒茶多糖的分离纯化及抗氧化性研究[J]. 陕西科技大学学报,2016,34(5):133-136.

邓金兰,林文庭. 多糖的分子修饰及其降血糖作用的研究进展[J]. 海峡预防医学杂志,2016,22(1):16-19.

梁少茹. 化学修饰对绿茶多糖清楚自由基、亚硝基活性的影响[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2015.

梁少茹,肖霄,肖斌. 绿茶多糖的乙酰化修饰及其清除自由基、NO2-·活性的研究[J]. 食品工业科技,2015,36(11):84-87,99.

陈亮. 天然富硒和人工富硒绿茶中硒多糖活性和结构的研究[D]. 上海:上海师范大学,2016.

朱南山,张彬,李香鑫. 新型饲料添加剂——茶多糖[J]. 中国动物保健,2006:41-42.

李雷,汪东风,周小玲,等. 茶叶多糖食品功能性研究[J]. 茶叶科学,2006,26(2):102-107. ◇