住宅底层架空设计对居民出行减排的效用探究

陈思睿 ,陈宜瑜

(1.安徽建筑大学土木工程学院,安徽 合肥 230022;2.安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽 合肥230022;3.澳门城市大学创新与设计学院,澳门 999078)

0 前言

随着中国城市化步伐的加快,城市环境、能源消耗以及碳排放问题也随之加剧,居民出行带来的交通碳排放占据碳排放总量的比例日益递增。与此同时,城市公共空间的匮乏也阻碍了城市居民建立和谐的人文环境和良好的人际关系。在用地十分紧张的大型都市中,寻求到一种既可以优化居民出行方式从而达到城市减排的目的,又可以提升城市人文环境的方法十分关键。住宅底层架空设计就是一种非常合适的方法,它为居民提供了安全便捷的共享活动空间,促进了居民交往,满足了居民的精神需求,提高了居民的居住品质,并对居民的出行方式产生了影响,从而对降低交通碳排放产生积极的作用。因此,从碳排放的视角,探究住宅底层架空设计对居民出行减排的效用,已经成为亟待研究的课题。

1 居民出行选择的特征

1.1 出行距离与出行方式选择

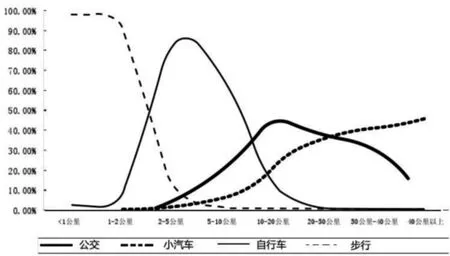

对于大部分人来说,适宜的日常步行距离是400~500m,超出这个范围,人们步行的意愿就会下降很多从而采用其他的出行方式,例如机动车等,同时对于儿童,老人和残疾人而言,适宜的步行距离还要小于400m这个范围。不同的出行方式有其适应的出行距离。步行适宜短距离出行,脚踏车适宜中短距离出行,而小汽车、公交车和轨道交通适合远距离出行。在5 km范围内,步行是出行的主要方式,随着距离逐渐增加,步行的出行频度陡然下降,在出行距离为5 km以上时,机动交通方式开始成为主要的交通方式。如右图1反映了出行距离和居民出行方式选择比例的关系。

图1 出行方式与距离的关系

1.2 以公共空间为目的地的居民出行方式选择

根据Shahameh Parhizgar的理论,最理想的步行距离是400m半径的范围,即只要在五分钟可达的范围内,居民就会选择步行的方式。为居民提供一个五分钟步行范围内的服务核心不仅能够提升其生活质量,也为创造一个生机勃勃的居住区提供了可能。这个服务核心应该至少包含杂货商店,咖啡店,公共绿地和文化娱乐设施[1]。

无论社区内是否具备足够良好的外部空间环境,居民的需求是不可以忽视的,如果社区本身不具备,那么从居民的角度出发,他们只能诉求于社区外的其他可以进行上述活动的场所。这就意味着需要进行出行活动,其中不可避免的产生以机动交通为基础的机动化出行。机动化出行导致的碳排放量较大,并且随着居民生活水平日益提高,其购买私家汽车的愿望和实际私家车保有量也会增加。因此,如果首层的架空空间能够为居民提供一个可以满足不同年龄段居民的某些自发性活动以及社会性活动的场所,那么将会在一定程度上减少他们的出行频率,进而减少碳排放。这也是住宅底层架空作对减少居住区的碳排放上有所裨益的关键之处。

底层架空空间不仅可以在步行范围内满足居民日常活动的需求,还可以创造良好的步行环境,提供便捷的道路,实现社区和城市的整合。居民可接受的步行范围受主观因素影响很大,路途的质量和实际长短都很重要。在一定条件下,对于居民来说,可接受的距离不仅仅是实际的自然距离,有时候感觉距离同样重要。我们经常有这样的体验,一段平直单调、寂寥无人的小路要比同样距离的另一段郁郁葱葱、充满了生活情景的街道显得长的多。底层架空空间打通了居住区底层空间,使之可以很好的与城市的首层空间相关联,在一定程度上提供了便捷的路径提高城市空间的可达性,优化了步行出行的体验,也缩短了步行出行的时间,这无疑也为减少出行碳排放做出了贡献。

1.3 城市居民机动化出行概况

居民生活、娱乐等非通勤出行方式选择考虑因素与通勤出行存在较大差异,除要求交通方式便捷、准时外,对舒适性也有较高要求,这意味着行程超过一段距离的情况下,相对于公共交通,居民在娱乐出行的选择上更加倾向于私家机动车和出租车。

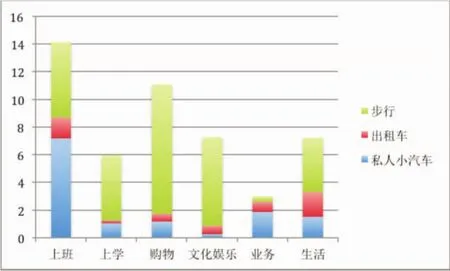

根据调查,全合肥市汽车日均出行量约为200万车次,其中客车出行所产生的道路交通量较2004年增长了近一倍,给城市交通形成了非常大的压力。小汽车使用强度处于较高水平,主要服务中长距离出行,但5km以下短距离出行仍占有较高比重。如图2反映了合肥市居民不同目的的出行,所采用的不同出行方式的分布。从图中可以看出:除了必要的上班、上学、业务以及购物外,以生活为目的的私人机动化方式出行比重相当可观,此外文化娱乐活动也有一定的比例,生活出行和文化娱乐出行是与公共空间使用最为相关的出行活动。在探讨了合肥市居民出行的总体概况以后,笔者以此为基础,进一步对合肥市居民与使用公共空间有关的出行行为进行了调研。

2 以公共空间为目的的居民机动化出行调研

在获取了居民出行的总体情况之后,本研究采用问卷调查的形式,进一步获取合肥市居民家庭机动化出行的强度,结合每种出行方式的碳排放因子,可以估算出每户家庭,基于对公共空间的需求每年机动车出行造成的碳排放的数值。

2.1 调研样本选择方法

图2 合肥市居民不同目的的出行

①问卷调查。问卷分为基本信息部分和针对不同出行方式的问题部分,通过基本信息可以对家庭成员的人数,年龄,和拥有机动车情况等方面的因子进行归类筛选,从而进一步对针对不同出行方式的分项问题进行统计。

②重点采访。在问卷获得的初步数据的基础上,对统计过程中发现的集中现象和问题进行筛选整理,提取典型样本进行一对一访谈,从而获取更加准确的信息,以便得到更加具有针对性的结论。

2.2 问卷发放方法及范围

问卷主要采取线上和线下发放两种方式,线下发放以合肥市具有底层架空的的住宅小区为主,兼顾不同时间兴建的小区,从而实现对不同家庭结构,不同年龄段居民使用公共空间和出行习惯的多样化覆盖。线上发放主要是将问卷输入到专业的问卷发放网站进行制作,再借由微信,微博,人人网等社交平台进行发放和回收。在问卷的设置上,通过设置关联问题的方法筛选问卷的有效性,在问卷回收后,对线上线下的问卷进行有效性筛选,并对有效部分进行数据统计。本次调研共发放统计问卷186份,回收有效问卷173份(代表173个家庭)。

2.3 样本的家庭结构和生活方式

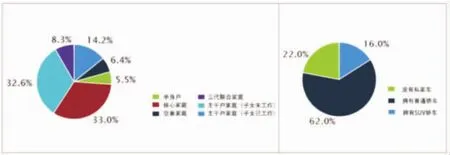

根据实地调研和观察,不同年龄的居民在出行和活动上的需求差异很大,是否拥有私家车也会对家庭的出行方式造成较大影响。所以本调研首先对所选择的样本小区中住户的家庭成员构成以及拥有私家车情况做了统计,统计结果如图3所示。

图3 出行方式与距离的关系

在调研的173个样本中,单身户为9个,占样本总数的5.5%;夫妻同住的核心家庭为57个,占到样本总数的33%;夫妻跟孩子同住的主干户家庭中,其中子女为参加工作的为56个,占样本总数的32.6%,子女已经参加工作的为25个,占样本总数的14.2%;夫妻,子女,和老人同住的三代联合家庭为15个,占样本总数的8.3%;老人独自居住的空巢家庭为11个,占样本总数的6.4%。在被调研家庭中,没有私家车的家庭为38个,占样本总数的22%;拥有小型轿车的家庭为107个,占样本总数的62%;拥有SUV轿车的家庭为28个,占样本总数的16%。而在保有私家车的家庭样本中,拥有小轿车的家庭占样本家庭的79.5%,拥有SUV的占该样本总数的20.5%。以上家庭结构总体性的统计有助于对居民出行的偏好和强度进行分析,私家车保有情况的统计可以提供后文碳排放估算中排量不同的私家车权重。

2.4 样本的不同出行方式及其强度分析

首先,通过对有底层架空的住宅小区的观察,调研先预设了一些可能发生在住宅底层架空空间内的日常活动,主要包括健身锻炼、与朋友见面聊天、聚会、老人的集体活动以及陪伴子女进行的亲子活动。以上活动覆盖各个年龄阶段,接着针对这些活动对样本家庭进行了统计,通过获取被调研对象进行这些活动的可能性,间接论证底层架空空间被居民利用的潜力,进而说明住宅底层架空空间对居民机动出行目的地的替代性,以作为其减少居民出行碳排放论点的基础。调研结果如图4所示。

调研结果表明,选择其他这一选项的样本总数只有10%,而90%的样本在上述活动至少选择了一项,说明以上活动对各年龄段的居民活动的覆盖较为完整,在活动中,有72.1%的样本选择了与朋友见面聊天、聚会这一项,是需求量最大的活动;健身锻炼和亲子活动分别有39.2%和42.5%的样本进行了选择,另有17.6%的样本选择了老人的集体活动。

图4 样本家庭成员空闲时间出行活动

因为不同的交通工具的碳排放因子不同,机动出行的碳排放需要用各种机动交通工具的行驶距离和碳排放因子相乘后相加所得。所以调研按照机动出行交通工具分为私家车、出租车、城市公交车和地铁这四类城市中居民出行最常见的方式。在每一个部分,对出行的频率和时间进行统计,根据Conor Walsh[2]等人2008年给出的不同交通工具的平均速度和碳排放因子,可以估算出居民的机动出行碳排放总量。

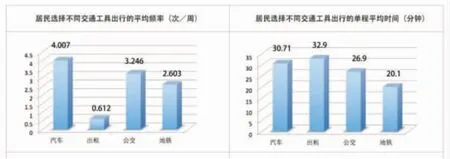

根据统计结果,家庭成员每周用私家轿车出行进行上述活动的平均加权频率为4.007次,;家庭成员每周用出租车出行进行上述活动的加权平均频率为0.612次,;家庭成员每周用公交车出行进行上述活动的平均加权频率为3.246次;家庭成员每周用地铁出行进行上述活动的平均加权频率为2.603次。(图5)

图5 四种交通工具出行对比

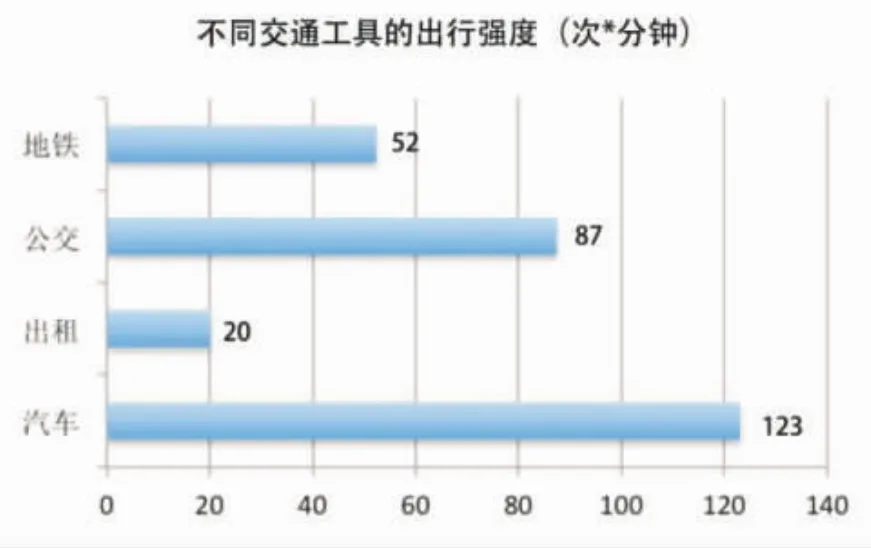

若将出行强度定义为出行频率与出行时间的乘积,则上述四种交通工具在进行与公共空间相关的出行活动的强度关系则如图6所示。从出行强度的角度来看,私家汽车的出行强度最大,接下来依次为公交车、地铁、出租车。结果表明,私家车仍为强度最大的出行方式,而私家车和出租车的载客量少,每人每次造成的碳排放较多,所以这也同时说明了提倡城市绿色出行的紧迫性。

图6 不同交通工具的出行强度绘

3 以公共空间为目的的居民机动化碳排放估算

根据调研结果,可以估算出样本与使用公共空间相关的机动出行频率和时间,根据交通工具的平均速度,就可以估算出每种工具的出行距离,再乘以各交通工具的碳排放因子后进行叠加,即可以估算出出行碳排放量。

3.1 底层架空对社区外公共活动场之替代性

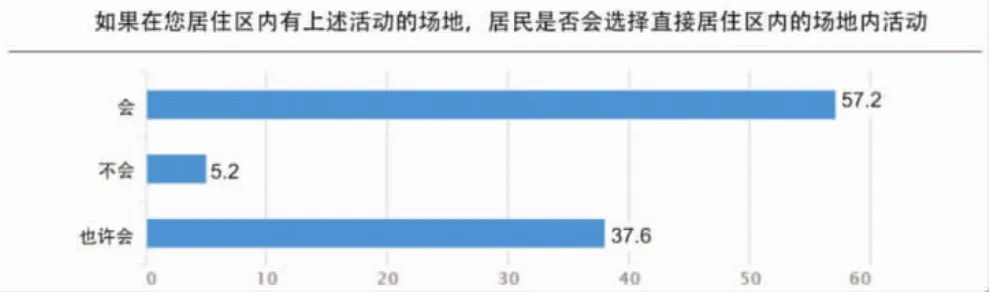

底层架空空间作为社区内的活动场所,其承载的活动可以是多样的,也符合5分钟步行距离内理想社区公共设施的条件。诚然,并不能够就此确定,如果住宅有底层架空空间,居民就会完全以底层架空空间代替原有的机动出行目的地而将这一部分碳排放完全消除。但是通过对居民的调研和采访中观察和了解到,居民对于在自家住区内进行调研中所包含的相关户外或半户外活动还是有兴趣的,而这些活动的场地也是底层架空空间可以提供的。调研中也设计了与此相关的问题,旨在了解如果居住区内有上述活动场地,居民会否直接选择居住区内的场地活动。结果显示,57.2%居民会直接在居住区内的场地内活动,5.2%的居民表示不会,37.6%的表示也许会(图7)。

图7 场地提供与居民意愿关系图

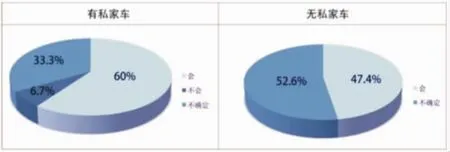

当将样本家庭按照有私家车和没有私家车分段时,对于有私家车的家庭样本,47人表示会使用居住区内的公共空间内活动,占该家庭样本的60%;9人表示不会,占有私家车家庭样本的5.2%;45人表示不确定,占样本总数的33.3%;而对于没有私家车的家庭,18人表示会使用居住区内的公共空间内活动,占该样本家庭52.6%;而20人表示不确定,占该样本家庭总数的47.4%。从统计结果来看,样本家庭使用居住区内的公共空间进行活动的意愿较大,而有私家车的家庭并没有因为保有私家车而减小这种意愿,反之,其更加倾向在居住区内触手可及的公共空间内活动。(图8)

图8 有无私家车与公共空间使用关系图

3.2 碳排放因子的确定

Conor Walsh于2008年在《A Comparison of Carbon Dioxide Emissions Associated with Motorized Transport Modes and Cycling in Ireland》一文中,归纳了不同交通方式在满载和普通状况下乘客每公里的人均碳排放因子。值得指出的是,在研究中,他将机动车的碳排放分为了直接碳排放和间接碳排放两大类,直接碳排放来源于汽车的汽油消耗,主要取决于汽车的型号和引擎大小;间接碳排放是指汽车从生产到运输以及之后的修理和报废过程中产生的碳排放,估算方法来源于澳大利亚环境和遗产部门于2003公布的报告(Conor Walsh,2008)。

3.3 以公共空间为目的的居民机动化碳排放估算

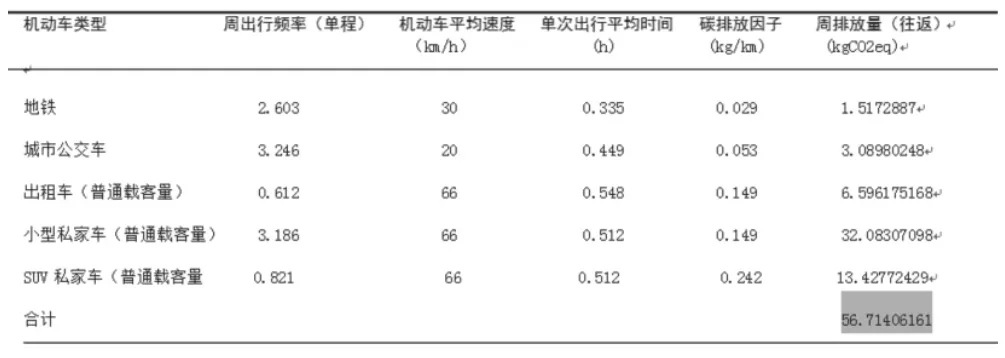

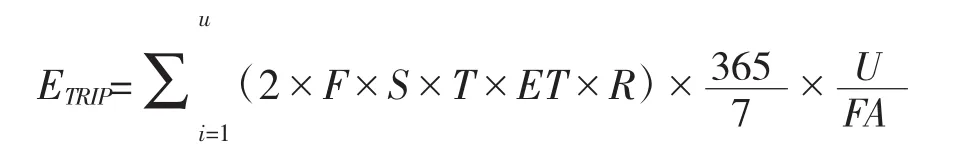

根据调研结果、碳排放因子,可以将的到各种交通工具的周平均碳排放量和总量(表1):

各种交通工具周平均碳排放量和总量统计表 表1

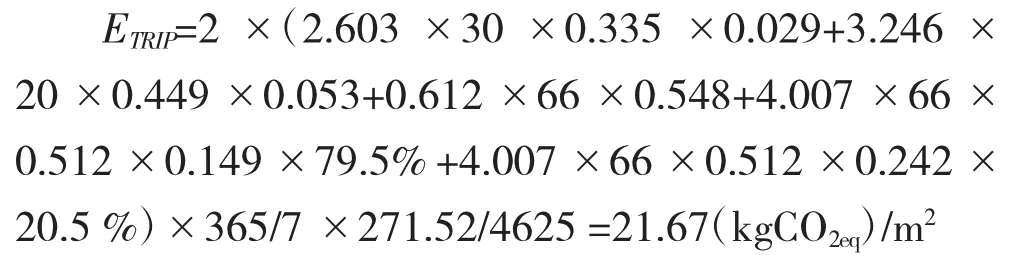

在估算中,居民机动化出行产生的碳排放量可以按照以下公式进行计算:

ETRIP为住宅底层架空对居民机动化出行产生的碳排放量改变(kgCO2/m2);

i为机动化出行种类;

F是每周出行的频率(次);

S为交通工具的平均速度(km/h);

T为每次出行单程所耗费的时间(h);

EF为交通工具的碳排放因子(kg/km),在本文的研究中,出租车和小型家庭轿车按照相同的碳排放因子进行计算;

R为交通工具的使用比率;

U为单栋住宅建筑的户数;

FA为单栋住宅建筑的建筑面积(m2);

笔者以曾经参与设计并施工建成的一栋底层架空的案例建筑为例,来推算出该住宅每平方米居民出行年碳排放量。案例建筑位于合肥市,为18层的高层住宅,结构为剪力墙结构,总建筑面积为4625 m2。

4 结语

本文重点聚焦于与住宅公共空间有关的出行活动,以问卷调研为主要手段,旨在对住宅底层架空设计的减排潜力进行分析和估算,论证了设计住宅底层架空空间可以将居民在住区外的一些活动转移到住区之内,从而减少其中可能产生的机动出行碳排放。研究结果表明,通过住宅底层架空设计来增加住宅公共空间的价值不仅体现在人文层面,也同时体现在减排层面。希望通过本研究可以进一步加深设计师、开发商、政府有关部门以及广大居民对住宅公共空间的认识,也能为今后的相关规范和设计导则的制定提供一定参考,在兼顾减排的要要求下同时促进居住品质的提升。