《唐开元年间西州交河县帖盐城为令入乡巡貌事》文书貌阅律令用语研究

张慧芬

内容提要 :本文主要就中央民族大学民族博物馆藏吐鲁番新出《唐开元年间西州交河县帖盐城为令入乡巡貌事》文书所涉及的貌阅律令用语进行了考释,包括文书所见巡貌官吏(县令、城主等)及其职掌、貌阅中的诈伪现象及其处分、民户身亡后籍帐除名的公文书程式。

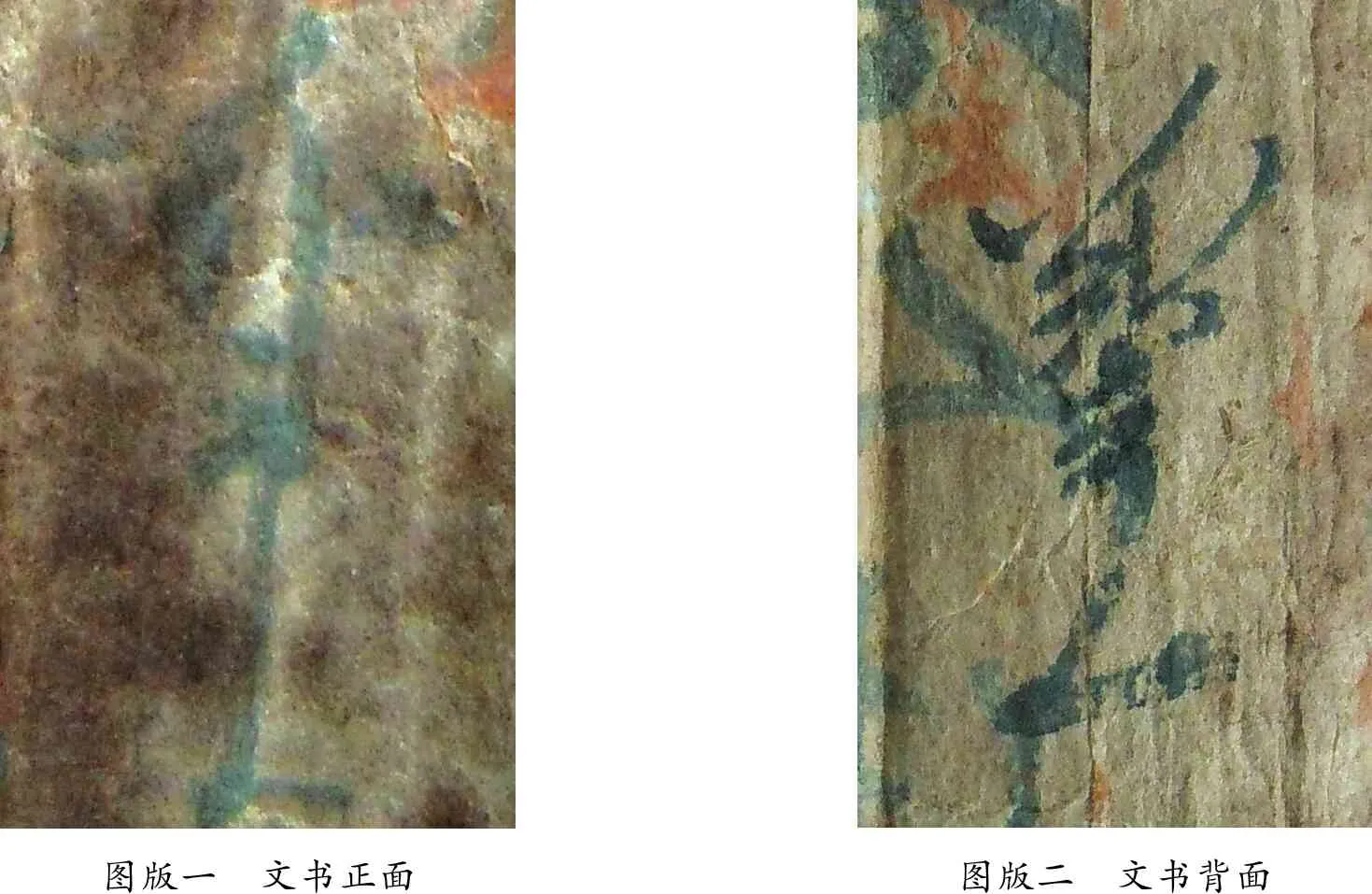

《唐开元年间西州交河县帖盐城为令入乡巡貌事》文书(为方便行文,以下简称《入乡巡貌事》文书)为中央民族大学民族博物馆近年收藏的吐鲁番文书之一。(1)中央民族大学民族博物馆所藏吐鲁番文书的相关信息参见张铭心 :《吐鲁番学研究新资料》,《光明日报》2010年12月6日,第10~11版;张铭心,凌妙丹 :《中央民族大学收藏吐鲁番出土文书初探》,《中央民族大学学报》2013年第6期,第115~121页。《唐开元年间西州交河县帖盐城为令入乡巡貌事》文书的图版和录文参见张荣强,张慧芬 :《新疆吐鲁番新出唐代貌阅文书》,《文物》2016年第6期,第80~89页,图版见封二。后文引用不再一一注明出处,但就与原录文不一致之处将标明解释。《入乡巡貌事》文书是首次发现的唐代貌阅制度实施过程的官文书实物资料,(2)张荣强,张慧芬 :《新疆吐鲁番新出唐代貌阅文书》;张慧芬 :《唐代貌阅制度研究——由〈入乡巡貌事〉文书所引出的问题》,《欧亚学刊》新第8辑,2018年,第172~187页。亦是目前所见唐代官文书中第一件由县令签署的县帖实物。(3)张慧芬 :《唐代〈入乡巡貌事〉文书的性质及貌阅百姓之族属问题研究》,《中央民族大学学报》2018年第2期,第101~105页。针对这件文书的重要史料价值,已有过貌阅制度、文书性质、貌阅民户族属等方面的探讨。值得关注的是,《入乡巡貌事》文书中还出现了一些貌阅制度的专门用语,这些方面恰好也是以往唐代籍帐制度研究由于资料限制而鲜有着力的地方。因之,本文拟以此件文书为切入点,整合现存的吐鲁番出土文献和传世文献,在前辈学者研究的基础之上,进一步复原唐代貌阅制度及籍帐制度的面貌。

《入乡巡貌事》文书共有25行,380字。第1行“交河县帖盐城”,表明这是一件由交河县发给盐城的下行文书。第2行至第14行为80名貌阅对象的名单,自第15行起为交河县对盐城乡年末貌阅所作的安排。本文主要探讨起自15行的貌阅律令用语,第1~14行的录文和研究可参见前揭研究。(4)参见前揭张荣强,张慧芬 :《新疆吐鲁番新出唐代貌阅文书》;张慧芬 :《唐代貌阅制度研究——由〈入乡巡貌事〉文书所引出的问题》;张慧芬 :《唐代〈入乡巡貌事〉文书的性质及貌阅百姓之族属问题研究》。为引述方便,以下节录《入乡巡貌事》相关内容如下 :

1.交河县帖盐城

16.色。帖不(至),仰城主张璟、索言等火急

17.点检排比,不得一人前缺。中间有在外

18.城逐作等色,仍仰立即差人往追,使

19.及应过。若将小替代,影名假代,察获一

2011年春利用质不育两型系891AB的可育株S(Rfrf)作父本,与常规品系5771R(隐性核不育的恢复系)为母本杂交,F1大量自交,2013年春调查所有F2均无不育株分离(说明5771R是可育胞质),故选择38个F2单株自交,同时与891AB的不育株成对测交, 2014年春出现5个不育性彻底的全不育测交组合,4个有微量花粉的全不育组合,7个有50%左右不育株的组合,22个组合全可育,继续利用全不育组合与对应的自交单株连续回交,于2015年育成了育性稳定的细胞质雄性不育系9171A及对应的保持系9171B。选育过程见图1。

20.人以上,所由各先决重杖卌,然后依法推

22.公案可凭。仰勒父娘火急陈下死牒,

23.申州然得破除。团日仍得父娘过,官

24.府拟凭处分。十一月十五日典□□帖

25.令杜礼

虽然有几处字迹还不能完全确认,但基本不影响整体文书的解读。关于唐代貌阅制度的执掌问题,较为详细的一条史料见于《唐六典》卷三十 :“京畿及天下诸县令之职,……其户皆三年一定,以入籍帐。若五九(谓十九、四十九、五十九、七十九、八十九)、三疾(谓残疾、废疾、笃疾)及中、丁多少,贫富强弱,虫霜旱涝,年收耗实,过貌形状及差科簿,皆亲自注定。”(8)陈仲夫点校 :《唐六典》卷三十,中华书局,1992年,第753页。可知唐代的貌阅以县为单位,县令则总理貌阅之事。囿于史料,貌阅过程中胥吏如何辅佐县令巡貌,乡里如何知会民户貌阅事宜,民户诈伪貌阅的相关处分等具体情况则不甚清楚。借由《入乡巡貌事》文书的发现,我们对于唐前期貌阅的具体历史细节得以推敲一二。下文依次就文书15~25行中的貌阅律令用语展开讨论,不当之处,敬祈指正。

图版一 文书正面图版二 文书背面

一 文书所见巡貌官吏及职掌

本文书中关于巡貌官吏和职掌的内容,有“令”“入乡巡貌”“城主” “所由”“典”等词语。

县令须在貌阅当日亲自入乡巡貌,这是以往的文献没有提示的,但在当时应该是有明确的条文规定的。唐代貌阅是县令亲自入乡巡貌,而非民户前往县城参加貌阅。本件文书第23~24行“团日仍得父娘过官府拟凭处分”只能断为“团日仍得父娘过,官府拟凭处分”,“过”即“(县令)过貌形状”。如果理解成“团日仍得父娘过官府,拟凭处分”,团貌在乡举行,官府在县城,无法将二者的关系合理解释。“团日仍得父娘过”可理解为团貌当天,(身亡民户的)家长(15)唐代西州地区的户主有为女性的,其身分多为“丁寡”或者“大女”“丁女”。参见张新国 :《唐前期的女户及相关问题——以敦煌吐鲁番文书为中心》,《中国边疆史地研究》2015年第1期,第88~103页。此处“父娘”代指男性和女性家长。须前往接受县令的审问。“官府拟凭处分”,“官府”指交河县府,此处代指负责巡貌的交河县令杜礼及其佐吏。“入乡巡貌”之制不应仅适用于唐西陲,中原内地的貌阅制度势必也遵循着这一固定程式。(16)李贤注《后汉书》之“案比”,谓“案验以比之,犹今之貌阅也”。(《后汉书·江革传》,中华书局,1965年,第1302页)但汉代“案比”地点尚未发现确切的文献,学界对此也有不同的看法。邢义田 :《汉代案比在县还是在乡》,收入氏著 :《治国安邦 :法制、行政与军事》,中华书局,2011年,第211~248页。张荣强 :《长沙东牌楼东汉“户籍简”补说》,收入氏著 :《汉唐籍帐制度研究》,商务印书馆,2010年,第81~85页。

县令除了亲自入乡巡貌事,还应该亲自负责貌阅结果的注写。现存文献暂时没有看到这方面的直接记录,但是籍帐文书“籍注记”对貌改(貌阅年龄的改定)的记录,也侧面反映了唐前期县令入乡貌阅的结果。县令又不细谙当乡的具体情况,熟悉乡里籍帐文书的里正也应会同县令巡貌。(17)《唐律疏议笺解》卷十三《户婚律》“给授田课农桑违法”条疏议曰 :“应收授之田,每年起十月一日,里正预校勘造簿,县令总集应退应受之人,对共给授。”参见刘俊文 :《唐律疏议笺解》卷三〇,中华书局,1996年,第994页。里正职掌乡里文簿。此处里正亲赴县衙,是与县令对勘给田簿。与此类似,民户岁末申报手实后,里正对手实资料的确认应该也是会同县令进行的,因此可以推知里正团日也须参加貌阅,辅佐县令确认手实资料。《入乡巡貌事》文书中并没有关于里正的记录,概因公文内容主要是安排团貌之日的准备事项。

文书第16~17行“帖不(至),仰城主张璟、索言等火急点检排比,不得一人前缺。”提到了“城主”负责催驱貌阅民户。关于唐代城主性质和职司的问题,学术界至今存在争议。本节篇幅有限,不展开讨论城主的性质,仅就本件文书中“城主”的职掌略作讨论。(18)相关学术史可参考前揭张宇 :《吐鲁番文书所见唐西州“城主”考》,第87页脚注①。按 :中央民族大学博物馆藏吐鲁番文书中出现“城主”内容的另外还有两件文书,有关“城主”的问题容另撰文讨论。本件文书中的“城主”是点检及组织盐城民户参加貌阅的乡司之一,实际分担了以往传世文献所记载的里正的部分职能。(19)“《疏》议曰 :里正之任,掌案比户口,收手实,造籍书。” 参见《唐律疏议笺解》,第920页。这里的“案比户口”,即指貌阅。因为实际负责貌阅工作的是县令,所以里正应该是负责共同貌阅乡里民户。“城主张璟、索言等”中的“等”字表明当下盐城至少有三位城主当值。从吐鲁番文书中我们也可以看到,一乡之中,城主的数量可多至四人,(20)《唐某人与十郎书牍》文书第3~4行 :“当城置城主四,城局两人,坊正、里正、横催等在城有卌余人,十羊九牧。”根据文书解题,《唐某人与十郎书牍》的年代约在宝应(762~763)、大历(766~779)间。即使彼时当城设置所司过于臃肿,但设置城主四人恐怕对于唐西州的小城来说并非常见。参见中国文物研究所,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系 :《吐鲁番出土文书》(图文本)(肆),文物出版社,1996年,第336页。可见盐城虽为小城,但仅仅是作为乡城杂使的城主人数就不算少。县的帖文按理不会省略所指派的乡司,推测此处“等”字省略的原因可能和城主间任务的分配有关。城主的职责应该仅是文书中的“清点”民户团日按时参加貌阅。城主制度毕竟是唐边地的特有现象,和中原内地大有不同,就貌阅中城主的职掌问题不便一概而论。本件文书的第20行还出现了“所由”一词,唐史料中“所由”的使用范围广泛,概言之,为主事者或者负责人。(21)周一良先生指出唐代所由一词由“负责官吏”“有关官吏”引申而为官吏之通称,其所称之对象亦愈广泛而卑下。参见周一良 :《魏晋南北朝史札记》,中华书局,1985年,第340~341页。“所由”在这里指的就是对盐城民户貌阅虚实负责的人,应除了文书中提到的城主张璟、索言等人,还涉及所管部内的里正。

唐代的貌阅对象以“五九”“三疾”为标准。(22)关于“五九”“三疾”的具体研究参见朱雷 :《唐代“手实”制度杂识——唐代籍帐制度考察》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第5期,1983年,第27~36页。后收入氏著 :《敦煌吐鲁番文书论丛》,上海古籍出版社,2000年,第106~122页。帖文中参加貌阅的80位盐城民户里很有可能也有“入老”的男性。《通典》卷三三《职官十五》“乡官”条 :“乡置耆老一人。以耆年平谨者,县补之,亦曰父老。”(23)《通典》卷三三《职官十五》“乡官”条,第924页。耆年或者称父老都是从“入老”之人中补拟的。耆老在乡里教化和约束县级官吏上有一定的作用,(24)林文勋,谷更有 :《唐宋乡村社会力量与基层控制》,云南大学出版社,2005年,第180~211页。他们同时也是律令规定的貌阅对象。《唐开元二十一年(公元七三三年)西州蒲昌县定户等案卷》文书第14~15行 :“明府对乡城父老等定户”,明府即县令,乡城父老即乡城“耆年平谨者”,这句话的意思是县令亲定户等时须与乡里父老对定。定户等每三年一次,与大团(三年一次的团貌为大团,其余年末举行的团貌为小团)(25)张荣强,张慧芬 :《新疆吐鲁番新出唐代貌阅文书》,第83页。张慧芬 :《唐代貌阅制度研究——由〈入乡巡貌事〉文书所引出的问题》,第176页。一时,并非年年发生。不过仍可说明县令貌阅时,乡里“父老”除了出于给侍的需要参加团貌,还有作为乡里德高望重的角色参与团貌,保证团貌的公平公正。综上,盐城乡的本次貌阅应也有乡耆老的参与,但他们并不属于文书中的“所由”。

本件文书第24~25行“十一月十五日典□□帖”,其“十一月十五日”的日期为此县帖的发出时间。 此处的“典”亦即本件文书的拟帖者。“典”为唐朝四等官制中的第四等“主典”,《唐律疏议笺解》 :“主典检请是司,理非行罚之职。”(26)《唐律疏议笺解》卷三〇《断狱》“监临自以杖捶人”条,第2060页。主典主要是负责行检文簿,在县府具体指佐或史。因为本件官文书内容和籍帐相关,这里的“典”应为户曹的胥吏。据《旧唐书》卷四十四《职官三》,诸县府户曹置有司户佐、司户史、帐史三类胥吏。(27)《旧唐书》卷四十四《职官三》,中华书局,1975年,第1921页。又《新唐书》载“帐史”掌“知籍,按帐目捉钱”,(28)《新唐书》卷四十九下《百官四下》,中华书局,1975年,第1313页。是负责帐簿和财政的胥吏。这里的“典”应为交河县司户佐或史其中之一人。此前交河县的属曹见有法曹(29)中国文物研究所,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系编 :《吐鲁番出土文书》(图文本)(叁),第303页,据《唐贞观廿二年(648)安西都护府承敕下交河县符为处分三卫犯私罪纳课违番事》。。据此处“典”的签署,应管户籍之事,可补唐交河县司户曹之不见史载。

二 文书所见民户貌阅诈伪的现象

如前所述,《入乡巡貌事》文书第15~24行是交河县据令式对所管盐城乡两天后进行的貌阅的处分。其中文书第19~21行涉及到将小替代、影名假代,先决重杖卌、依法推科式等民户诈伪貌阅的律令用语,以下一一分别讨论。

“将小替代”(第19行),指谎称比实际年纪小,以躲避入中、丁之后的课役负担。“将小替代”的现象在传世文献中或表述为“诈小”,《隋书·食货志》载 :“四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。”(30)《隋书》卷二十四《食货志》,中华书局,1973年,第681页。此条除了“诈小”以外,还提及了“诈老”的行为。 《隋书·裴蕴传》关于“诈小”的内容记载得更为详细 :“或年及成丁,犹诈为小,未至于老,已免租赋。”(31)《隋书》卷六十七《裴蕴传》,第1574页。如前所述,老人也是貌阅的重点对象,但长寿之人毕竟只是少数,(32)以出土的5039例唐代墓志为中心的统计所见唐人的死亡高峰集中在61岁至70岁之间,且50岁以上之人死亡比例高达73.12%。参见蒋爱花 :《唐人寿命水平及死亡原因试探——以墓志资料为中心》,《中国史研究》2006年第4期,第59~76页。另外考虑到地域性、生活水平的差异等,西州百姓的平均死亡年龄较内地应更小。有研究者根据吐鲁番出土墓志统计得出唐西州人平均死亡年龄为59.60岁,另据籍帐文书统计得出的唐西州人平均死亡年龄为35.85岁。(33)裴成国 :《试论6—8世纪吐鲁番地区人口平均年龄》,《新疆师范大学学报》2005年第3期,第19~24页。唐西州时期使用墓志者多为当地有身份地位之人,相关研究可参见白须净真《唐代吐魯番の豪族——墓磚よりみた初期·西州占領策と残留豪族の考察を中心として》(《东洋史苑》第九号,1975年,第19~59页);同氏《トゥルファン古墳群の編年とトゥルファン支配者層の編年——麹氏高昌国の支配者層と西州の在地支配者層》(《东方学》第八四辑,1992年,第111~136页)等论文。因此墓志所反映出的人群年龄不能反映出这一时期全体吐鲁番地区人口的平均年龄,这大概也是墓志与文书所体现出的平均死亡年龄有别的原因。限于样本数量和对象,据墓志和文书所得出的数据虽然相差较大,不过仍均低于内地水平。以唐代前期60岁入老的标准(唐代入老标准也非一成不变的)来看,符合条件的老人必定相当有限,尤其在边陲西州地区。因此相对于“诈老”现象,西州百姓在貌阅过程中“诈小”现象的比例更高,具体表现为丁男诈为中男以躲避兵役、课役,中男诈为小男躲避杂徭等。

“影名假代”在籍帐文书中尚未见到其他记载。根据前引文献和文书,至少可以确定《入乡巡貌事》文书中的“影名假代”为“冒名顶替”之义无误,但貌阅中出现的“影名假代”的民户究竟“影”(冒)何人之名呢?通常一乡之内能找到形貌相似之人的可能性并不高,因而也不能仅仅从“貌阅”的字面意思为基点去考虑“貌似”之于“冒名”的可能性。唐代貌阅之人以“五九(谓十九、四十九、五十九、七十九、八十九)”“三疾(谓残疾、废疾、笃疾)”之人为对象,前述“将小替代”一词基本涉及了“入中男”和“入丁男”的情况,推测“影名假代”一词应该是除去“将小替代”以外“老”(年)、“疾”(状)之名的诈伪。换言之,貌阅文书中的“影名假代”是以符合“入老”和“入疾”标准之人顶替民户本人参加貌阅,以求避课役。这些具备“老”“疾”之名的民户本身就可以享受相应的课役征免,那他们为什么还要冒律令惩处的风险去顶替他人参加貌阅呢?可以进一步推断,这些“影名假代”的人不太可能是盐城乡的一般民户。或许可以考虑一种可能性是由民户占有的奴婢来冒名顶替。由于这些贱人和被“影名假代”的民户存在长期的固定依附关系,于是便具备了“影名假代”的条件。而不同民户自身选择由何人冒名顶替团貌,实际上难以确知。

“察获一人以上,所由各先决重杖卌,然后依法推科。”(第19~21行)察获诈冒民户一人以上,主事者(城主、里正)各先决重杖卌,然后根据律令给与处分。

本文书中出现的“先决重杖卌”(第20行),属于唐代的律外用杖,其具体断句是重在“先决(重)仗”还是“决重杖”,涉及到唐代杖刑使用的两个具体问题 :“决重杖”的使用情景以及“决重杖”与“先决杖”的区别。唐代律外用杖较普遍,但唐前期与唐后期差别很大,“唐前期的杖杀、杖死有一部分是决重杖所导致的”(38)贾俊侠 :《唐德宗建中三年以前的杖杀略述》,《唐都学刊》2004年第3期,第21~25页。,“决重杖”与“先决仗”不管是杖数还是杖刑效果都是不同的。前者多见于“决重杖一顿处死”,后者则一般会与具体的杖数连用。(39)《唐会要》卷四一《断屠钓》载玄宗先天二年(713年)六月敕 :“杀牛马骡等……公私贱隶犯者,先决杖六十,然后科罪。”中华书局,1955年,第856页。先决杖自贞观后就成为了唐代法定的附加刑,且“先决杖”之“先”字常常被省略。(40)戴建国 :《唐代刑法体系的变——以杖刑为中心的考察》,《史学集刊》2010年第4期,第55~64页。沈家本认为“重杖代极刑”在建中三年(782),“死罪不决杖”在贞元八年(792),既以重杖代死刑,则重杖与先决杖为同一杖。(41)〔清〕沈家本撰;邓经元,骈宇骞点校 :《历代刑法考》,中华书局,1985年,第363页。但从二者刑罚作用的确定这一过程来看,先决杖是作为附加刑使用的,而“决重杖”是用以取代绞、斩刑的主刑(即杖杀)。《入乡巡貌事》文书所谓“先决重杖卌”,“决重杖”没有与“处死”联系在一起,还定有具体的杖数“卌”。(42)据己所见,仅《通鉴考异》引《实录》文中出现类似情况 :“勣与其党并伏法。诏书则曰 :犹宽极刑,俾从杖罪,其王曾等各决重杖一百。”(参见《资治通鉴考异》卷第十三《唐纪五》,上海涵芬楼影印宋刊本,第111页)此条材料所述事件的时间约在天宝三载前后,与交河出土的开元年间的本件文书,在时间上较为接近。由此可知文书中的“先决重杖卌”既非主刑,其性质应属“先决杖”,“重”字只是起加强语气的作用。

县司“推科”即审问判罪,唐律中常见“付法(司)推科”之句式。唐律对脱漏户口的处分有具体的条目。《入乡巡貌事》文书中需“依法推科式”的对象包括“将小替代”“影名假代”的民户以及“不觉增减”的乡城貌阅的主事者(所由)——城主和里正。

如果民户“将小替代”或者“影名假代”,(43)《唐律疏议》卷六《名例》“称日年及众谋”条“称人年者,以籍为定”,《疏》议曰 :“或有状貌成人而作死罪,籍年七岁,不得即科;或籍年十六以上而犯死刑,验其形貌,不过七岁;如此事类,貌状共籍年悬隔者,犯流罪以上及除、免、官当者,申尚书省量定。”第516页。此条令文规定罪人实际形貌与真实年龄不一致时,不可据貌阅定罪,只能依据籍书记载,但若犯流罪以上及除、免、官者,须申请尚书省裁定。《入乡巡貌事》文书中的“将小替代”不属于“人年共籍年悬隔”的现象。民户所推科式应据《唐律疏议》卷十二《户婚》 :“脱口及增减年状(谓疾、老、中、小之类)。以免课役者,一口徒一年,二口加一等,罪止徒三年。”《疏》议曰 :“谓脱口及增年入老,减年入中、小及增状入疾,其从残疾入废疾,从废疾入笃疾,废疾虽免课役,若入笃疾即得侍人,故云‘之类’,罪止徒三年。”(44)《唐律疏议笺解》卷十二《户婚》“脱漏户口增减年状”条,第915页。“将小替代”为律令所言“减年入中、小”;“影名假代”包括律令言及的“增年入老、增状入疾”,以上两种诈冒行为均犯“增减年状”之罪,一户之内依增减年状的人数多少,坐其家长一年至三年不等。

未能将貌阅中“将小替代”和“影名假代”的情况排查清楚,一旦县令团貌发现虚实不符,所管部内的城主、里正要先受四十杖,再依律令给与处分。唐律令规定对里正“不觉增减”的处分,分为不知情和知情两种。据《唐律疏议》卷十二 :“诸里正不觉脱漏增减者,一口笞四十,三口加一等,过杖一百,十口加一等,罪止徒三年。”(45)《唐律疏议笺解》卷十二《户婚》“里正不觉脱漏增减”条,第920页。根据“不觉增减”法,城主和里正的量刑按诈冒年状的口数科罪,最少受笞杖四十,情节严重的更要受到三年徒刑之惩罚。然而若是城主和里正均知情不报,经县令团日发现,就要按照前引同卷“脱漏户口增减年状”条中家长法的规定来处理,(46)《唐律疏议笺解》卷十二《户婚》“里正不觉脱漏增减”条亦有云“若知情者,各同家长法”, 第920页。据同卷“脱漏户口增减年状”条 :“若不由家长,罪其所由”,第914页。其中的“罪其所由”,就是指科罪里正之意。要受到合杖一百至三年徒刑不等的处分。又里正知情不报之目的若是出于将脱漏民户的课调据为己有,根据《唐律疏议》卷十二“里正官司妄脱漏增减”条 :“赃重,入己者以枉法论;至死者加役流”,(47)《唐律疏议笺解》卷十二《户婚》“里正官司妄脱漏增减”条,《疏》议云 :“十五口流三千里。”第929页。“枉法论”即《唐律疏议》卷十一“监主受财枉法”条 :“一尺杖一百,一匹加一等……无禄者各减一等,枉法者二十匹绞”,(48)《唐律疏议笺解》卷十一《职制》“监主受财枉法”条,第863页。里正利用职权之便巧取百姓课役,如与民户同谋为“减丁入中”“增年入老”等,按无禄减一等,坐赃一尺处以合杖九十,一匹者杖一百;坐赃二十匹及以上时并不依据枉法论处理,而是按“加役流”(49)《唐律疏议笺解》卷三《名例》“犯流应配”条“称加役流者,流三千里,役三年”,第256页。处分,受流刑三千里以及充役三年。(50)《唐律疏议笺解》,笺释(一),第929页。

三 文书所见民户籍帐除名的公文运作

本件文书第21~24行“或称身死、虚挂籍帐□之(?)已检,并无公案可凭。仰勒父娘火急陈下死牒,申州然得破除”,这段文字展现了民户身亡后籍帐除名的文书运作。以往的唐代籍帐文书从未出现过类似的用语,这对我们整合现存文献和文书中的相关零散记录提供了具体的思路。

“或称身死,虚挂籍帐”,若声称某人已经死亡,而籍帐未予及时除名。涉及到“给侍”的民户身亡时,其侍丁出于逃避课役的缘由推迟向官府申报的时间,故而造成了“给侍老疾人死者”的虚挂籍帐。甚至可能出现亲邻诈称“中男及以上”的逃户其人已死而虚挂籍帐,以避免代逃户输租赋的情况。(51)《唐会要》卷八十五“逃户”条载天宝八载(749)正月敕 :“虚存户口,调赋之际,旁及亲邻,此弊因循,其事自久。”第1564页。冻国栋认为,唐代丁口虚挂产生的原因与地方官考课弄虚作假有关。(52)冻国栋 :《唐代人口问题研究》,武汉大学出版社,1993年,第122~123页。除此以外,还要考虑到谎“称身死”、老疾之人的“虚挂籍帐”现象,与民户试图减轻课役压力之间的联系。综合考虑来看,县府如果严格执行民户身死除名的文书制度,将直接限制和减少“虚挂籍帐”的作伪现象。

结语

本文根据《入乡巡貌事》文书所出现的貌阅相关律令用语和现象进行了探讨,研究结论可归纳如下 :

关于县和乡里貌阅官吏的职掌 :1.唐代县令须在貌阅当日亲自入乡巡貌,貌阅地点在乡里而非在县城进行;2.貌阅文书应由县府户曹佐史来草拟;3.盐城乡城主负责点检需要参加貌阅的百姓,可确定至少在唐西州的诸乡城内,城主和里正需共同配合县府执行貌阅。此外,貌阅应也有乡耆老的参与。

貌阅中出现的诈伪现象在唐西州地区主要表现为“将小替代”和“影名假代”。“将小替代”指谎称比实际年纪小,以躲避入中、丁之后的课役负担。“影名假代”则是以符合“入老”和“入疾”标准之人顶替民户本人参加貌阅。团日如发现这些欺诈行为,家长据《唐律疏议》中的“脱漏户口增减年状”条处分,城主和里正除了据“里正不觉脱漏增减”“脱落户口增减年状”“里正官司妄脱漏增减”条受到相应处分外,还要受到杖刑的附加惩罚。

根据《入乡巡貌事》文书的著录,如果民户身亡,未及申报而“虚挂籍帐”,需要补充申报“死牒”(亦称“公案”)。“死牒”指申报户内民户死亡的牒文,一般由里正和保人代拟并连署确认。据此,结合《天圣令·赋役令》和吐鲁番文书,可复原唐代民户籍帐除名的文书运作程序为 :民户身亡——保人与里正连署保证牒于县司户——县牒州为籍帐除名事——州牒县告知已破除籍帐——县牒乡确认身死破除。

附识 :本文承蒙三位外审专家提出宝贵修改意见,在此深表谢忱!