枯蛇花熏洗汤坐浴治疗混合痔术后60例临床观察

王海云 丁以山 汤立新 肖红艳 冯海丽

【摘 要】 目的:观察枯蛇花熏洗汤坐浴对混合痔术后的止痛效果及水肿的改善情况。方法:选取混合痔患者120例,随机分为对照组和观察组,对照组60例术后采用高锰酸钾粉兑温水熏洗坐浴;观察组60例术后采用枯蛇花熏洗汤进行熏洗坐浴。观察比较两组术后疼痛情况评分,术后水肿情况评分及疗效评价。结果:对照组术后第3、6、9天的疼痛情况评分高于观察组 (P<0.05);对照组术后第6、9天的水肿情况评分高于观察组 (P<0.05)。对照组和观察组总有效率,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:枯蛇花熏洗汤用于混合痔术后,疗效较好,值得推广应用。

【关键词】 枯蛇花熏洗汤;混合痔术后;坐浴

【中图分类号】R657.1+8 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2020)21-0102-03

由于兵团第七师奎屯垦区的广大职工群众大多从事农业生产劳动,加之卫生条件的限制和人们对肛肠疾病的重视程度普遍较低,因此本地区痔疮的发病率一直较高。枯蛇花熏洗汤是笔者单位应用多年的经验方,疗效显著。但尚未经过大样本的临床观察。笔者选取混合痔手术患者共60例进行临床观察,疗效较好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2019年3月至10月收治的混合痔住院手术患者120例,将其随机分为对照组和观察组,每组各60例。对照组中,男38例,女22例,年龄21~62岁,平均年龄(35±4.5) 岁,病程2~11年,平均病程(5±2.1)年;观察组60例中,男35例,女25例,年龄18~65岁,平均年龄(34±4.9) 岁,病程1~12年,平均病程(6±1.8)年。两组在性别、年龄及病程等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 参照国家中医药管理局《中医肛肠科病症诊断疗效标准·混合痔疗效评定》制定[1]以及根据2006年中华中医药学会肛肠病专业委员会《痔临床诊治指南(2006版)》制定[2]。①便血及肛门部肿物,可有肛门坠胀,异物感或疼痛;②可伴有局部分泌物或瘙痒;③肛管内齿线上下同一方位出现肿物(齿线下亦可为赘皮)。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:①符合混合痔的诊断标准,在腰硬联合麻醉下已行手术治疗的住院患者;②年龄在18~65岁的男女患者;③血尿便常规、肝肾功能、凝血功能、心电图均在正常范围内;④知情同意,志愿受试。排除标准:①年龄在18岁以下,或65岁以上患者;②合并有心脑血管、肝、肾、肺和造血系统等严重原发疾病不能耐受手术或可能增加手术风险者;③消化道其它严重合并病者,如严重溃疡病,肠吸收不良综合征等;④合并有传染性疾病如肝炎、性病(梅毒、尖锐湿疣等)及活动性肺结核患者;⑤处于妊娠期、月经期、哺乳期的女性患者;⑥1年内接受其它肛门病手术的治疗者;⑦不能合作者如精神病患者。

1.4 治疗方法 两组均在腰硬联合麻醉下行混合痔外剥内扎术,术后控制排便24 h,两组均在术后第2天开始熏洗、坐浴治疗。对照组用适量高锰酸钾粉[甘肃润康药业有限公司,规格:20 g/瓶,甘卫消证字(2014)第001号]兑温水,以溶液呈淡紫色为度,熏洗、坐浴。观察组给予枯蛇花熏洗汤熏洗、坐浴治疗。枯蛇花熏洗汤方药组成:枯矾20 g,蛇床子20 g,防风20 g,槐花20 g,花椒20 g,地榆20 g,白鲜皮20 g,赤芍20 g,地肤子20 g,苍术20 g,五倍子20 g。方药均来自于我院中药房,由中药房统一煎煮,浓缩至450 mL,治疗时兑入适量温水。对照组与观察组水温均保持在30~35℃左右,熏洗、坐浴均为2次/d,每次15min,疗程为1周。

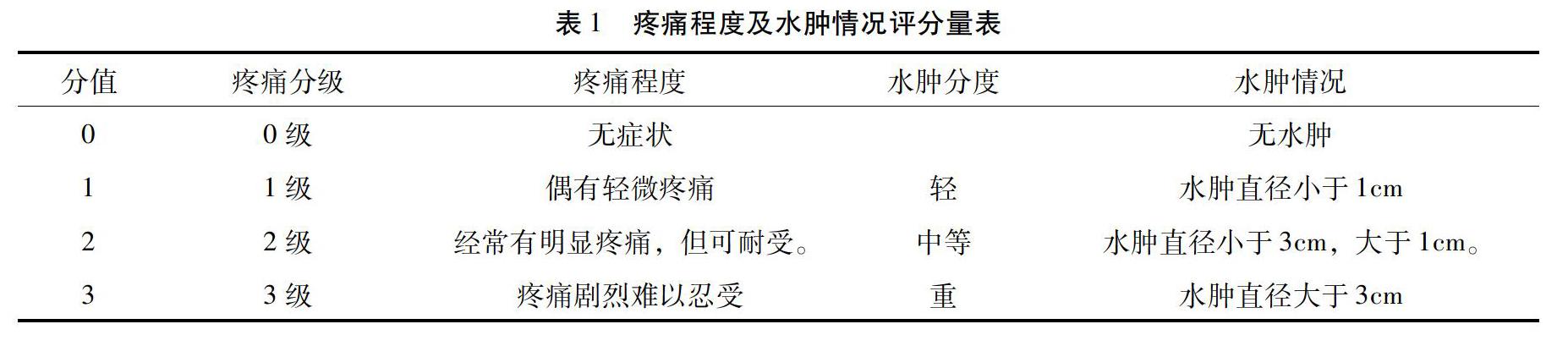

1.5 观察指标 参照国家中医药管理局《24个专业105个病种中医诊疗方案》[3],制定疼痛程度、水肿情况评分量表评分,记录治疗前后积分变化(具体评分标准见表1)。选择术后第3、6、9天第1次熏洗、坐浴后0.5 h止痛效果、水肿情况进行观察。

1.6 疗效判定 参照国家中医药管理局《中医肛肠科病症诊断疗效标准·混合痔疗效评定》制定[1]。按3级评分法判定疗效。显效:肛门疼痛明显缓解,肛缘水肿轻度或消失,创面愈合好,疗效指数≥75%;有效:肛门疼痛缓解,肛缘水肿呈轻度或中度,疗效指数≥30%;无效:症状、体征均无明显变化,疗效指数≤30%。计算方法均采用尼莫地平法:(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.7 统计学方法 采用 SPSS17.0统计学软件。计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

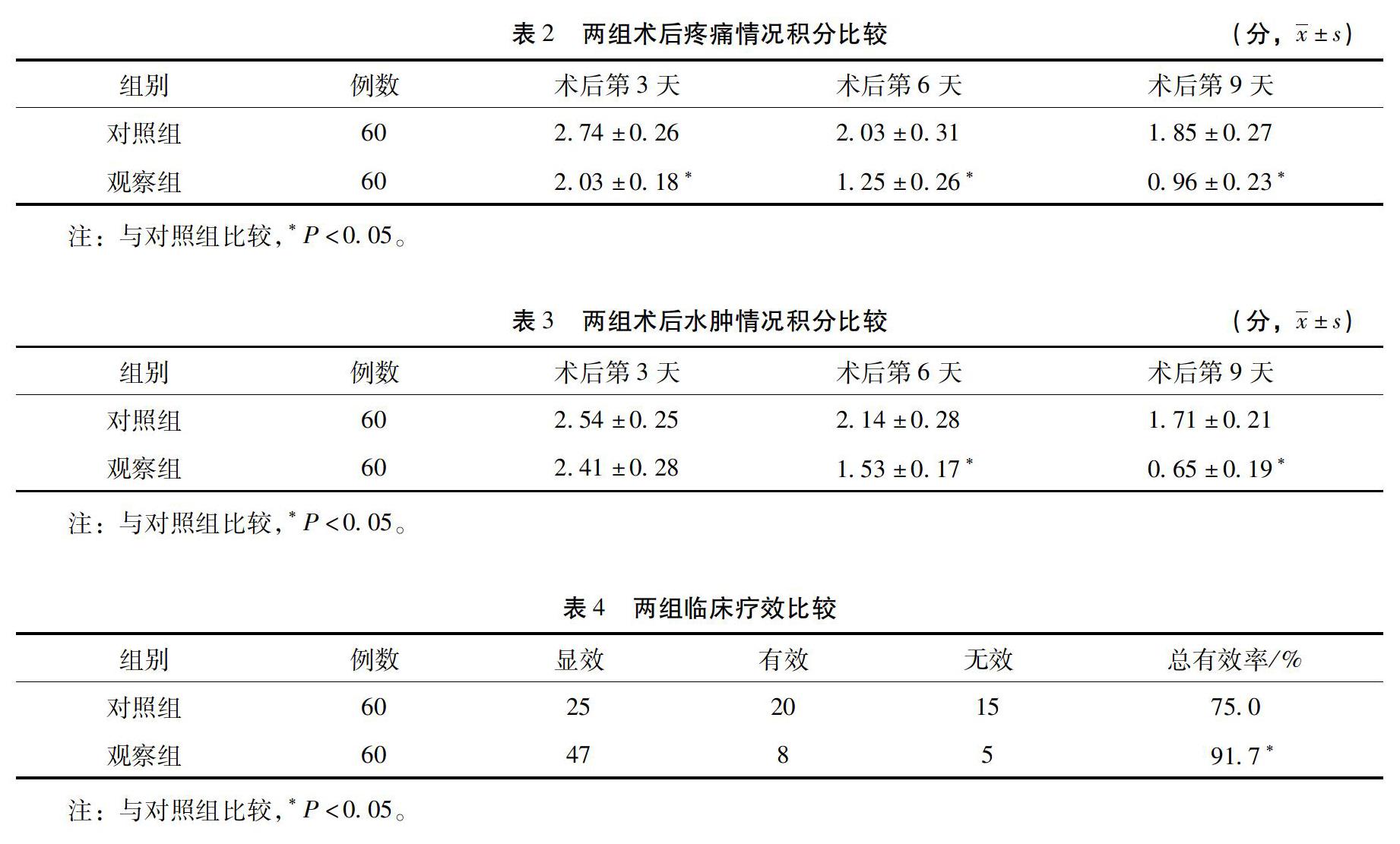

2.1 两组术后疼痛情况积分比较 混合痔术后第3、6、9天,对照组疼痛情况积分明显高于观察组(P<0.05)。见表2。

2.2 两组术后水肿情况积分比较 混合痔术后第3天,对照组水肿情况积分与观察组相当,不具有可比性。术后第6、9天,对照组水肿情况积分明显高于观察组(P<0.05)。见表3。

2.3 两组临床疗效比较 对照组总有效率为75%,观察组为91.7%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3 讨论

齿状线以下的肛管组织受脊神经支配,感觉非常敏锐,手术刺激后可引起肛门括约肌痉挛,导致肛门局部血液和淋巴液回流受阻,引起创面缺血,是混合痔术后创面肿痛的主要原因[4]。而创面肿胀、疼痛也是其术后的常見并发症,它不仅影响创面的愈合时间,也增加了患者的痛苦,降低了患者对手术的依从性[5]。中药熏洗坐浴是中医外治法的重要组成部分,已经有2000多年的悠久历史。中医学认为“气血得热则行”“通则不痛”“外治法可收汤液之利而无其害”。中药熏洗坐浴可直接作用于创面,具有疏通腠理、活血通络、燥湿解毒、生肌敛疮之功,用于混合痔术后,有抗炎、消肿、止痛、促进创面愈合的良好疗效[6]。

枯蛇花熏洗汤是兵团奎屯中医院肛肠科在多年临床实践基础上,依据痔的病因、病机,运用中医理论创立的经验方,其组方合理,具有药效发挥持久,药物能够直达病所,疗效确切,简便效廉的特点,便于广大患者接受。方中枯矾,即白矾煅制而成,性味酸、涩、寒,具有燥湿化痰、杀虫止痒、解毒敛疮、止血消肿之功。尤其适用于治疗疮面溃烂瘙痒者。在本方中用作君药,其虽然有一定的毒性,但外用效专力宏,体现了中医外治法中以毒攻毒的思想。硫酸铝钾是其主要化学成分。有研究[7]证明枯矾具有广谱的抗菌作用,对金、白色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌都有明显的抑制作用。外用后形成的蛋白质化合物难溶于水,沉淀于疮面之上,有利于减少渗出,从而起到生肌作用。槐花味苦微寒,善清大肠之火,能凉血止血。在本方中为臣药。研究[7]还表明其所含芸香甙及其甙元槲皮素能保持毛细血管的正常抵抗力,减少血管通透性,可使因脆性增加而出血的毛细血管恢复正常的弹性。槐花水浸剂具有抗炎、抗病原微生物作用。蛇床子味辛苦,性温,能燥湿、止痒。具有抗真菌和杀虫作用;花椒味辛,性温,有除湿止泻、杀虫止痒之功。花椒挥发油对11种皮肤癣菌和4种深部真菌均有一定的抑制和杀灭作用[7]。二者共为佐使。防风,辛温,甘缓不峻,功在胜湿祛风。防风中主要含有挥发油、色原酮类等多种成分,具有解热、镇痛、抗炎、抗菌、提高机体免疫功能的作用[7]。地榆性味苦、涩、微寒,具有凉血止血、消肿敛疮之功。地榆含有鞣质, 具有收敛作用, 能止血和敛疮。对实验性烫伤面有显著收敛作用, 能使渗出减少、感染率降低。地榆水提物可使出血时间明显缩短[7]。白鲜皮味苦,性寒,能燥湿、清热、解毒。白鲜皮的水浸液对多种皮肤真菌有抑菌作用[8]。地肤子味辛苦,性寒,功在清热利湿、祛风止痒。苍术,性苦温,能祛风燥湿。五倍子酸涩收敛,性寒降火,有止血、解毒、疗疮之功,其所含的鞣酸对蛋白质有沉淀作用,皮肤、粘膜、溃疡接触后,其组织蛋白质即被凝固,造成一层被膜而呈收敛作用,同时小血管也被压迫收缩,血液凝结而奏止血功效。兼有明显的抑菌或杀菌作用[8]。赤芍性苦寒,有清热凉血、散瘀止痛之功。其有调节血液凝固和纤维蛋白溶解系统的作用[8]。全方共奏清热燥湿、散瘀消肿止痛、凉血止血之功。经多年临床应用实践,证明该方药在混合痔及术后并发症,如便血、疼痛、水肿的治疗上疗效较好。

本研究显示,混合痔术后第3、6、9天,对照组疼痛情况积分明显高于于观察组,说明枯蛇花熏洗汤用于混合痔术后具有很好的止痛效果。混合痔术后第3天,对照组水肿情况积分与观察组相当。术后第6、9天,对照组水肿情况积分明显高于观察组,表明枯蛇花熏洗汤用于混合痔术后,散瘀消肿的作用开始逐渐显现。本研究结果亦显示,对照组临床疗效显著低于观察组,表明枯蛇花熏洗湯应用于混合痔术后的临床疗效肯定,值得推广应用。

参考文献

[1]国家中医药管理局.ZY/T001.7-94中医肛肠科病证诊断疗效标准[S].北京:中国医药科技出版社,2012:112-124.

[2]中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组、中华中医药学会肛肠专业委员会、中国中西医结合学会结直肠肛门病专业委员会.痔临床治疗指南(2006版)[J].中华胃肠外科杂志,2006,9 (5) :461-463.

[3]国家中医药管理局医政司. 24个专业105个病种中医诊疗方案[S].北京:中国中医药出版社,2011:405-427.

[4]翟柏枝.中西医结合治疗肛肠疾病术后疼痛的效果分析[J].中国实用医药,2016,11(36):135

[5]金黑鹰,章蓓.实用肛肠病学[M].上海:上海科学技术出版社,2014:172-175.

[6]郑德,张巍,王佳莹.坐浴温度对痔手术后中药熏洗疗效的影响[J].山东医药,2012,52(24):1-3.

[7]国家药典委员会.中国药典(一部)[S].北京:化学工业出版社,2000:175-206.

[8]侯家玉.中药药理学[M].北京:中国中医药出版社,2005:120-135.

(收稿日期:2020-06-12 编辑:陶希睿)