党怀英的困境与蜕变

——金源文化精英形成的一个样本

(中国传媒大学人文学院,北京100024)

党怀英(1133—1210)①,字世杰,在有金一代文学中地位十分重要,是金代中叶文坛盟主,《金史·党怀英》曾评价说:“怀英能属文,工篆籀,当时称为第一,学者宗之。”[1]2726不仅时人追捧党氏,如赵秉文曾言:“文似欧阳公,不为尖新奇险之语。诗似陶谢,奄有魏晋。”[2]1289后世对党氏的评价也多持肯定态度,如元好问在《中州集》中曾引萧贡之语,认为蔡珪、党怀英、赵秉文可谓国朝文派的正传之宗,曰:“国初文士,如宇文太学、蔡丞相、吴深州之等,不可不谓豪杰之士,然皆宋儒,难以国朝文派论之。故断自蔡正甫为正传之宗,党竹溪次之,礼部闲公又次之。自萧户部真卿倡此论,天下迄今无异议云。”[3]170-171

回顾党怀英的一生,其成长过程可看作是金源文化精英群体从无到有、从有到强、再到蔚为大观的过程。然党氏的成长并非一蹴而就,其成长速度也远不及与金国军事崛起的速度。其中面临的困难之多、时间之长也是所有金源文化精英所面临的问题。本文以党怀英为样本,一斑窥全豹,通过分析其成长过程观照金源文化精英形成的其中一种模式。

一、物质基础薄弱导致家境窘困

党怀英生于金太宗天会十一年。金初,社会政局动荡不安,对外战争多发,对内则多有人民起义,原本已经落后的北方社会经济因四处频发的战争益加残破,物质基础十分薄弱。唐代安史之乱之后,黄河流域南北广大地区宫室尽毁,鲜有人烟,北方经济呈现出一片衰败的景象:“东周之地,久陷贼中,宫室焚烧,十不存一。百曹荒废,曾无尺椽,中间畿内,不满千户。井邑榛棘,豺狼所嘷,既乏军储,又鲜人力。东至郑、汴,达于徐方,北自覃怀,经于相土,人烟断绝,千里萧条”[4]。金初,这一地区又被迫承担了多次毁灭性战争带来的后果,北方经济更加残破。其中,作为社会生产力的主体的人,在战争中或死,“初,敌纵兵四掠,东及沂、密,西至曹、濮、兖、郓,南至陈、蔡、汝、颍,北至河朔、皆被其害。杀人如刈麻,臭闻数百里,淮、泗之闲,亦荡然矣”[5]87,或被迫迁徙到东北地区,“华人男女,驱而北者,无虑十余万”[5]92-93。原有的生产关系因战争而消失,特别是之后三次大规模人口迁移使得耕地被占,汉人农民只能沦为社会地位低下的佃户,北方经济的发展受到极大阻碍。

伴随战争而来还有严苛的赋税和沉重的兵役,加剧社会负担。崔陟的《上两府论金人可攻之策剳子》,对海陵王时期南侵战争的准备作详细分析:“赋税已重,又近日修内,夫役频并。每中人之家止敢置地六十亩,已该作夫头,一顷以上作队首,有时地稍多者则为了事户,科配诛求,谓如修内颜色、胶漆、金翠、珠玉、布麻、铜铁、鹞子、鹌鹑之类,皆出民间。”[6]在赋税兵役的压迫下,境内曾发生多次各族人民起义,主要以汉族为主。如天会年间的红巾军、梁山泊义军等。熙宗时虽维持了一段较为稳定的恢复期,民族起义有所缓和。到海陵王南侵战争,又激起各族起义情绪的千层浪:“及将用兵,又借民闲税钱五年,民益怨愤。于是中原豪杰并起,大名王友直、济南耿京、太行陈俊唱义集众,而契丹之后耶律鄂哈亦兴于沙漠,诸军始有杀亮之谋焉。”[5]3227-3228这些自发的民族起义客观造成的后果就是,人们不事耕种而去参加起义,过程中又无法避免人员伤亡,在一定程度上破坏了社会生产力。

这种较为艰苦的生存环境,连官员也未能幸免。王寂就曾说自己为官就是为了养家糊口:“舍官就养诚所愿,百口煎熬食不足。逆行倒置坐迂阔,相负此生惟此腹。”[7]他出身于官宦世家,其父王础是“国初名士”,辽保大二年(1122)二十七岁进士及第。由此看来,外人眼中家境殷实的王寂实际上也过着窘迫的生活。

与王寂相比而言,党怀英更显落魄。党氏出身并不高,上溯十几代才有个名将党进,祖父不知姓甚名谁。其父的史料记载很少,党氏诗歌中也无记录,推测其父可能在党氏记事以前就去世了,只知其曾任泰安军录事一职:“党怀英字世杰,故宋太尉进十一代孙,冯翊人。父纯睦,泰安军录事参军,卒官,妻子不能归,因家焉。”[1]2726父亲卒于任上,其母不能带尸骨回归故土,还要抚养他们兄弟三人,生活的困苦可想而知。等到他成人,娶徂徕山石震之女党石氏为妻时,也没能改变窘迫的家境,依然过着“箪瓢屡空”的生活。迫于生计,甚至要让儿子去“牧猪”:“庆寿长老满公曾住泰安天保寨,闻土人说:‘党竹溪未第时,家甚窘,至令其子为人牧猪。’”[8]他的好友也知晓他经济状况窘迫,所以帮他谋得了一个私塾教书先生的工作:

人生天地真蘧庐,外物扰扰吾何须。……谁念挟卷矜村墟,磨丹点黝围樵苏。申鞭示棰严范模,矍如狙翁调众狙。……烘斋睥睨音语粗,讽诵谁敢忘须臾。……咄哉倡言口嗫嚅,等为儿戏夫何殊。霜风入户寒割肤,生薪槎芽供燎炉。……技笼嗟我自挚拘,垂翅更待穷年徂。

党氏能应下此职,除了有文人一贯的“兼济天下”之责,恐怕也是因为迫于生计而不得不为:诗中既展现了学书童子的调皮和先生的严厉,颇有些许调笑的滋味;又有风寒柴湿等艰苦环境的描写,更多体现了诗人郁结于心的无奈。他认为自己在此教书“等为儿戏”,甚至觉得自己像一只被困在笼子里的鸟,翅膀也被折断了。

当然,党怀英所代表的这种情况,只是金源文化精英形成模式中的一种。还有相当一部分人的成长环境是十分优越的,他们凭借优厚的条件,成长为文坛大家。和党同时代的蔡松年之子蔡珪便是如此。蔡氏出身较高,其祖父蔡靖在金时为翰林学士,其父蔡松年是行台尚书省令史出身,官至尚书右丞相,而蔡珪自己则官至太常丞。蔡氏家学深厚,“自大学(蔡靖)至正甫,皆有书名,其笔法如出一手,前辈之贵家学盖如此”[3]109。在这种熏陶下,蔡珪从小饱读诗书,天资聪颖,且常随其父四处游历,广泛结交,增长了不少见识。元好问曾评价他是金源文派之宗:“二子,珪字正甫,璋字特甫。俱第进士,号称文章家。正甫遂为国朝文宗。”[3]109

二、金前期诸种矛盾交错导致科举仕途坎坷

金国是由女真族统治的多民族国家,在民族融合的过程中,各种文化制度碰撞激烈,存在诸多不可避免的矛盾:一是女真落后的奴隶制与中原先进的封建主义中央集权制碰撞激烈,其过渡、转化的过程十分缓慢;二是民族融合进程中,不平等现象十分普遍。这些矛盾的出现,大大延长了党怀英入仕的时间,增加了入仕的难度。

自金入主中原,统治者意识到原本的奴隶制并不适应于中原地区的统治,开始由奴隶制向封建主义中央集权制过渡。然其过程缓慢,且因不同统治者和各时期的不同情况常有变动,直接影响到人民的生活。与士子举人的仕途息息相关的科举制度便是如此。金太宗到海陵王是科举制度的初创期:

(天会)五年,以河北、河东初降,职员多缺,以辽、宋之制不同,诏南北各因其素所习之业取士,号为南北选。熙宗天眷元年五月,诏南北选各以经义词赋两科取士。海陵庶人天德二年,始增殿试之制,而更定试期。三年,并南北选为一,罢经义策试两科,专以词赋取士。贞元元年,定贡举程试条理格法。正隆元年,命以五经、三史正文内出题,始定为三年一辟。[1]1134-1135

在这段时期内,科举考试的时间、程序、科目、教材及侧重点上都有不同程度的变化,直到海陵王时期才得以基本确立。制度的多变性使得汉人举子士人难以迅速把握社会需求、转变身份,增加了入仕的困难。

在制度演进的过程中,民族融合是金国社会发展的必然趋势。但各民族文化在交流时,常有不平等现象发生。《三朝北盟会编》引赵子砥《燕云录》对此有总结式的描述,云:“有公事在官,先汉儿,后契丹,方到金人……有兵权钱谷先用女真,次渤海,次契丹,次汉儿。”[9]可知,汉族地位在当时较为低下。

这种不平等现象对汉人士子科举仕途的影响,主要体现在两个方面上,一是入仕途径,二是官职升迁。裴兴荣《金代科举与文学》一书中说,自隋唐实行科举制度以来,由科举入仕成为古代文人最主要的仕进之途[10]。而在金国,女真人入仕除了科举考试以外,还有军功、门荫、袭世爵等方式[11。金初期崇尚武力,太宗在鼓励将士的时候就曾有以军功取官的举动:“汝等同心尽力,有功者,奴婢部曲为良,庶人官之,先有官者叙进,轻重视功。苟违誓言,身死梃下,家属无赦。”[1]24门荫是保障其统治地位的重要手段,门荫入仕便成为女真人为官的最主要途径,贯穿整个金朝。而汉人则只有科举这一条仕进之路。

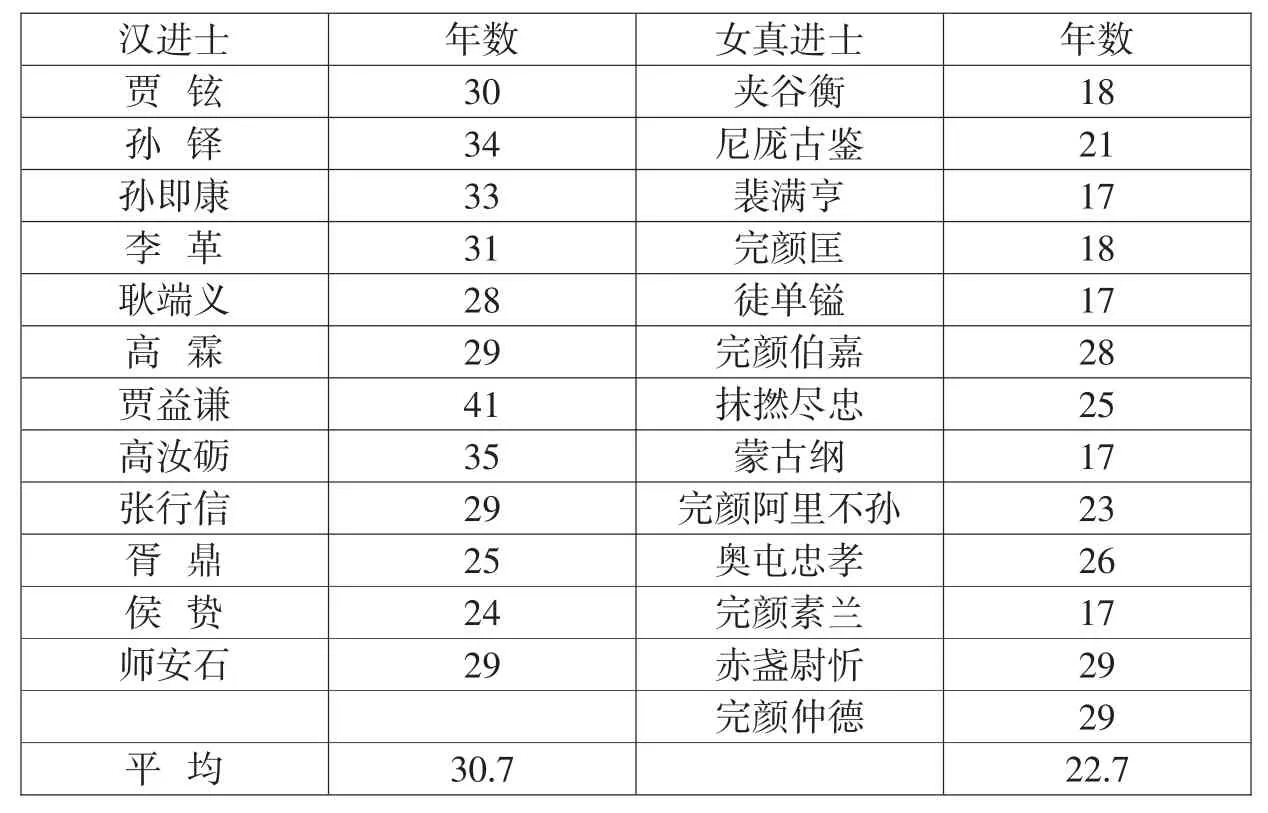

官职升迁上,女真人条件也十分优渥。都兴智《金代科举的女真进士科》[12]一文对大定十三年以后有明确榜次记载的汉人、女真进士出身的宰相进行过统计:

表1 大定十三年后宰相出身统计表

其中,数字表示及第到升任宰相的年数。从表中不难看出,有的女真进士仅用17年就可以升为宰执,而汉进士最少也要花二十四五年的时间,甚至更长,可见汉进士想进入金朝高层官僚集团比女真进士更为艰难。

因汉人只能凭科举入仕,党怀英对科举也展现了其惊人的毅力。据邓广铭《辛稼轩年谱》推测,早在皇统九年(1149)或天德三年(1151)时他就已参加科举。而有史料记载的一共有三次。第一次应为大定三年(1163)。《中大夫翰林学士承旨文献党公神道碑》中记载“及壮,以文名天下,取东府魁”[2]1289。《礼记·曲礼上》曰:“人生十年曰幼学;二十曰弱冠;三十曰壮,有室。”[13]由此可知,党怀英三十岁才取得了府试第一名的好成绩。按金制,府试之后有省试和殿试,依党怀英对科举的执着程度来看,他应该也是积极参加后续考试的,但并未及第。大定七年(1167),党氏第二次参加科举考试,可惜依然落榜。怀着失落之感,他选择回归家乡,开始放浪山水,《金史》有载“应举不得意,遂脱略世务,放浪山水间”[1]2726。他隐居于徂徕山的这段时间,写了不少表现内心郁结之情的诗,如《宿旧县四更而归道中摭所见作行路难》。

大定十年(1170),37岁的党怀英再次参加科举考试,终于甲科及第,调城阳军事判官②,正式开启了仕途的大门。按金制,及第以后授予的官职一般为从八品。党怀英被授军事判官一职也属正常。但他所派遣的地方相对来说较为偏远。且党氏官小位卑,常常因工作要求,四处出差奔波,来往于城阳和相邻县之间。这个时期有大量描写途中景色的诗歌,如《穆陵道中》《朐善驿亭阻雨》《端午日照道中》《潍密道中怀古》等等。诗歌除记录路上所见所闻以外,也隐隐地表达了诗人对第一份工作的不满,如《端午日照道中》云:“几年客舍逢端午,今日东行复海隅。三岁已无平老艾,一杯聊作辟愁符。”此任职期满后,党怀英由被调任新泰县令、汝阴县令。依《金史·地理志》,汝阴为南京路颍州倚郭县(今安徽省阜阳市),临近淮河,地理位置比较重要。正隆末年海陵王完颜亮入侵南宋,这一带成为主战区,直到大定五年签订合议,该地经济才开始恢复和发展。十年之后,党赴任此地,看到此处仍是一片荒凉:“积雨犹行潦,荒烟易夕阴。夜凉淮浦月,寂寞照边心。”诗人见这荒芜之景,想着自己还要连夜赶路,不由自主地发出“怀役叹独迈,感物伤旅情。夜久月窥席,慷慨心未平”之叹,颇似《诗经·国风·周南》里《小星》。《小星》发出“实命不犹”的不平之鸣,党氏在目睹汝阴萧条荒芜的景象后,恐怕也是如此感慨自己命运的。

大定十八年(1178),在别人的举荐下,党怀英结束长期奔波,从地方调任国史院编修。自此后以翰林院为中心继续发展。到金章宗时,他的仕途升迁才有所好转。《金史·本传》对他升迁的原因也作了解释:“章宗初即位,好尚文辞,旁求文学之士以备侍从。”[1]2726此次升迁颇为特殊,因章宗是一位有较高汉学修养的帝王,加之朝廷急需人才,而党氏已居文坛首席,盛名累累,且年事已高。这其中的发展也不是一帆风顺的,比如明昌五年(1194)时,已经61岁高龄的党怀英还遭到了金章宗的训斥:

五年八月,上顾谓宰执曰:“应奉王庭筠,朕欲以诏诰委之,其人才亦岂易得。近党怀英作《长白山册文》,殊不工。闻文士多妒庭筠者,不论其文顾以行止为訾。大抵读书人多口颊,或相党。昔东汉之士与宦官分朋,固无足怪。如唐牛僧孺、李德裕,宋司马光、王安石,均为儒者,而互相排毁何耶。”遂迁庭筠为翰林修撰。[1]2731

已为文坛盟主的党氏被金章宗点名批评,可见其仕途非一帆风顺。观金章宗之言,当时党怀英和王庭筠可能分党排击。而不久之后的明昌六年,他又再次受到了章宗的批评:“六年,有事于南郊,摄中书侍郎读祝册,上曰:‘读册至朕名,声微下,虽曰尊君,然在郊庙,礼非所宜,当平读之。’承安二年乞致仕,改泰宁军节度使。”[1]2726由是,让人不得不联想,此事仍为党争余波。可见,党氏在金的仕途并不似我们现在所了解的那般顺利。

三、制文与篆书:脱颖而出的突破点

窘迫的家境和贫瘠的家学既是党怀英前进路上的困难,也是其积极奋进的动力,还是其平和心态形成的根源。而诸多繁杂的社会矛盾让他磨练意志,丰富阅历,强大其精神世界,最终选取了制文与篆书两种方式,在金代文学中留下了属于自己浓墨重彩的一笔。

党怀英的制诰文是其能被称为金代文坛盟主的主要原因。赵秉文在《竹溪先生文集引》曾夸赞其制诰文,云:“以高文大册,主盟一世。”[2]578他的制诰文表现出官样公式化的特点,郝经的《读党承旨集》有语曰:“承旨有集当重读,官样妥贴腴且丰。”[14]作为翰林学士院的成员,党怀英常奉世宗、章宗的诏令作册文、诏书,如大定二十六年作《立原王为皇太孙册文》、明昌四年作《诛完颜永蹈诏文》等。因而有学者认为他制诰文写得好,是他的职责所在;又说党氏制诰文的过人之处就在于他能将耿耿忠心和文学技巧结合起来[15]。

党氏制诰文突出,一方面是出于自己的主动选择,另一方面也是社会现实的需要。金代入主中原以后,统治者开始利用汉制统治中原,特别强调儒家思想。太宗时就已出现科举制度选取汉族人才,熙宗以后对儒家思想的推崇则更进一步:“太宗继统,乃行选举之法,及伐宋,取汴经籍图,宋士多归之。熙宗款谒先圣,北面如弟子礼。”[1]2731特别是世宗和章宗,他们博读汉学典籍,更加强调以孔子儒家思想治理国家,迫切需要儒学人才以维护统治,宣扬自己正统的身份:

世宗天资仁厚,善于守成,又躬自俭约以养育士庶,故大定三十年几致太平。所用多敦朴谨厚之士,故石琚辈为相,不烦扰,不更张,偃息干戈,修崇学校,议者以为有汉文景风。……章宗聪慧,有父风,属文为学,崇尚儒雅,故一时名士辈出。大臣执政,多有文采学问可取,能吏直臣皆得显用,政令修举,文治烂然,金朝之盛极矣。[16]

这为党怀英崛起提供有利条件。党氏在泰山度过了一段漫长的学习岁月,接受以儒家思想为主的教育,仁政、爱民、经世济民等思想贯彻其一生。他继承了韩愈“文以明道”的理论,即《争臣论》中的“君子居其位则思其官,为得位则思修其辞以明其道”之说。其思想中文章要服务于社会政治的儒家烙印与世宗、章宗对儒家的推崇不谋而合,因而得到重用。还有学者认为党氏制诰文成就最大的原因是这类文章关系到党氏的名利地位,他能够精心撰写,匠心独运,故能独步一时[17]。

除制文外,党氏书法在金代也十分有名,擅长篆书、隶书、楷书、行书等,堪称全能。其中以篆书最具代表性,独步金代。党氏的篆书特点是笔力遒劲,其现存的纯正书法作品只有几件,其中《王安石诗刻》是唯一的篆书代表性作品,其他则更多以碑刻篆额的形式出现,如《重修东岳庙碑》等。元好问在《跋国朝名公书》中对他的篆书评价曰:“庞许且置,若党承旨正书八分,闲闲以为百年以来,无与比者;篆字则李阳冰以后一人,郭忠恕、徐常侍不论。今卷中诸公书皆备,而竹溪独见遗。”[18]而清代康有为更说:“自少温(李阳冰)既作,定为一尊,鼎臣兄弟(徐铉、徐锴),仅能模范,长脚曳尾,体长益甚,吾无取焉。郭忠恕致有奇思,未完墙壁;党怀英笔力惊艳,能成家具。自兹以下,等于自郐。”[19]对党氏篆书表示了极大的肯定。金章宗时还曾发行过由钱文玉著、党怀英所篆书的铜钱——泰和重宝,现被古钱币收藏家列为中国古钱四绝之一,可见党氏篆书的影响力之大。

金代书法承前启后,追求复古多取法唐宋,特别是柳公权、颜真卿、苏轼、黄庭坚、米芾等人;又开启元代书法复古的鸿蒙。这一时期的书法家很多,如任洵、王庭筠、赵沨、赵秉文等,水平也相当高。党氏篆书能从众多书法家中脱颖而出,是有其深刻原因的。金代书法主要承辽而来,篆书方面不是十分突出,能书写者不多,精通者则少之又少。而党怀英凭借有利的地理位置,继承宋学,文学功底深厚,与女真人相比,他有更多的机会接触学习篆书,因此能在有金一代书法中崭露头角。同时他的书法追求复古,又注重创新和超越,形成了自己的特点。

四、结 语

有金一代文学,最初的“借才异代”作家为辽宋两朝的文人,不属于金代本身的文人,也不能体现金代文学的独特面貌。金源文化精英的形成应是从党怀英一代开始的。党怀英生在金初社会经济基础薄弱的时候,且没有殷实的家境、深厚的家学,而后又遭遇中期诸多错综复杂的矛盾,大大延长了他科举入仕的时间,延长了其成长为金源文化精英的时间。然而这些困境也是推动其前进的动力,他通过自己的潜心钻研和不断学习,在儒家思想的影响下,最终选取了一条独特的发展道路,以制文与篆书成为金代中期的文坛之宗,成长为金源文化精英的典型代表。

注 释:

① 关于党怀英的生卒年,依《金史》《中州集》等史料记载:“大安三年卒,年七十八。”(元·脱脱等《金史》卷125,中华书局1978年,第2726页)可推测为1134到1211年。而赵秉文的《中大夫翰林学士承旨文献党公神道碑》中却为“大安二年九月,以寿终,享年七十八。”(清·张金吾《金文最》卷88,中华书局1990年版,第1290页)聂立申在《党怀英籍贯、家世及生平考》一文中认同赵秉文所载,详参《金代名士党怀英研究》,吉林大学出版社2012年版。

② 有关党怀英第一任官职,在《中州集》和《金史》中的记载不同,经辨析,“城阳”无误,详参聂立申《金代名士党怀英研究》第五章“党怀英的仕宦经历”。