登陆台风对长江口口门水域的影响*

张国庆,韩 露,徐 斌,王元叶

(上海河口海岸科学研究中心,上海 201201)

影响东海海域的台风主要有两类[1-2]:1)由于太平洋次表层偏暖,生成于西北太平洋(150°E以西)的台风,易于向西北移动,过境东海,甚至登陆沿岸,造成直接影响;2)由于西太平洋次表层处于冷状态,季风槽位置偏南,台风生成于150°E以东海域,移动路径易于在130°E附近向东北偏转,在东海海域形成长周期涌浪,造成间接影响。第2类台风是长江口附近水域最为多发的台风类型,该类台风易产生较大波能[3]。受东侧过境台风的风速和风向变化影响,长江口附近水域波高及波周期明显增大[4]。孙亚珍等[5]指出台风自东侧过境期间波浪以混合浪为主,且以涌浪为主的混合浪;陈晓斌等[6]模拟出台风中心距观测点不同的距离范围内时,混合浪中风浪、涌浪的占比不同,在长江口附近水域表现为台风中心距观测点600~1 000 km时涌浪作为先行波最先显现,200~600 km范围内主要以风浪为主。受限于长江口正面登陆台风的实测资料较少,以往成果主要集中在东侧过境台风对长江口附近水域的影响。

本文基于上海河口海岸科学研究中心自主搭建的“长江口水文、泥沙、波浪自动监测系统”观测得到的风速风向、波浪、潮位、流速、流向等现场资料(图1、表1),重点分析正面登陆台风过境期间对长江口水域风速和风向、有效波高与有效波周期、增水及垂直于航道轴线的横向流速分量的影响,并研究不同潮位、不同波高背景下,长江口口门处横向流速变化特征,探讨东侧过境台风与正面登陆台风对长江口的不同影响,为后续台风影响下水体背景含沙量变化提供动力依据,为深入研究航道浮泥生成及骤淤形成机理提供参考。

图1 观测站点位置

表1 各站点观测要素

1 2018年登陆台风

初步统计,长江口12.5 m深水航道开通以来的2010—2018年,累计遭受台风侵袭近30次,多发生在年内7—9月。2018年,影响长江口的台风累计6次,分别为“安比”“云雀” “摩羯”“温比亚”“苏力”“康妮”。其中“安比”“云雀”“温比亚”分别登陆上海崇明、金山及浦东新区。

1949年至今,上海先后遭遇9种台风登陆,登陆风速介于15~40 ms,登陆地点分布在金山、奉贤、浦东及崇明等沿海区域,其中多数是在浙江中北部登陆以后北上再经过杭州湾登陆上海,而从海上西行直接登陆上海的台风较为少见。2018年,直接登陆上海的台风累计达3次,其登陆频次之高、发生间隔之短均达历史之最,见表2。

表2 1949年以来登陆长江口台风及相关参数

注:数据来源于温州台风网(http:www.wztf121.com);2014年以前的台风已无法追溯其官方中文名称。

1.1 10号台风“安比”

“安比”生成于东侧太平洋洋面,影响时段为2018-07-18—2018-07-24,2018-07-20T08:00时发展为强热带风暴;2018-07-22T12:30登陆上海崇明东部,风力10级、风速28 ms、中心气压98.0 kPa;登陆后中心风力减弱,随后北上,直至消亡。期间,长江口站风速、风向资料显示风力在6级以上持续时段主要是2018-07-21—2018-07-23;短时最大风速为31.1 ms(2018-07-22T07:50),短时强风向为东北向,见图2。

图2 “安比”登陆期间长江口站风速、风向玫瑰图及矢量图

1.2 12号台风“云雀”

“云雀”生成于东侧太平洋洋面,影响时段为2018-07-25—2018-08-03,于2018-07-26T02:00发展为强热带风暴;2018-08-03T11:00登陆上海金山西部,风力9级、风速23 ms、中心气压98.5 kPa;登陆后中心风力减弱,直至消亡。期间,长江口站风速风向资料显示风速在6级以上持续时段主要是2018-08-02—2018-08-03;短时最大风速为25.7 ms(2018-08-03T01:50),短时强风向为东北向,见图3。

图3 “云雀”登陆期间长江口站风速、风向玫瑰图及矢量图

1.3 18号台风“温比亚”

“温比亚”生成于东侧太平洋洋面,影响时段为2018-08-15—2018-08-20,于2018-08-16T21:00发展为强热带风暴;2018-08-17T04:00登陆上海浦东新区南部沿海,风力10级、风速25 ms、中心气压98.2 kPa;登陆后风力略有衰减,向西挺进,直至消亡。期间,长江口站风速风向资料显示风速在6级以上持续时段主要是2018-08-16—2018-08-27;短时最大风速为26.1 ms(2018-08-16T19:20),短时强风向为东北向,见图4。

图4 “温比亚”登陆期间长江口站风速、风向玫瑰图及矢量图

2 登陆台风对河口产生的影响

2.1 波浪特征值变化

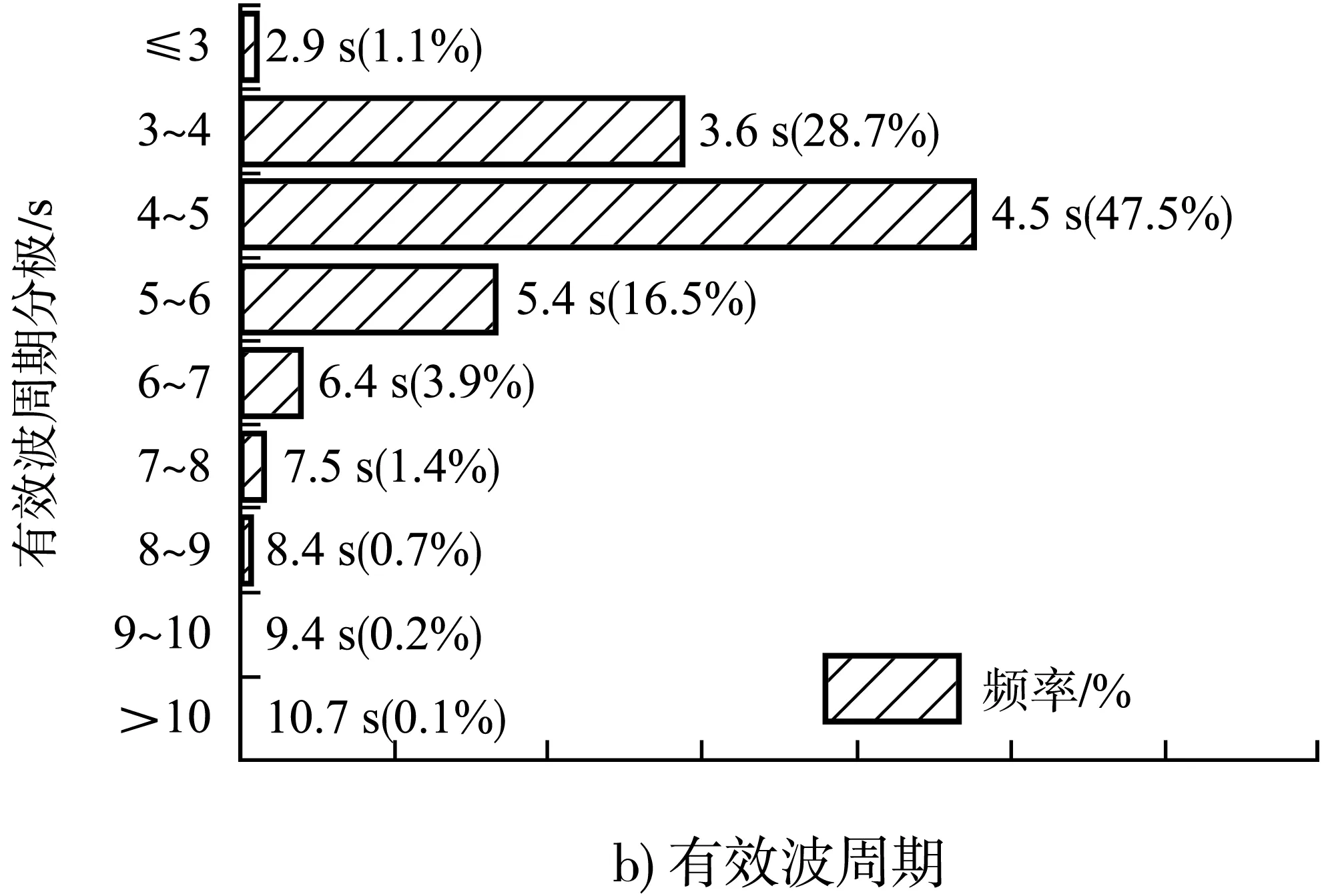

常态天气下,长江口口门处波浪有效波高平均值介于0.61~0.95 m,有效波周期平均值在4.2~4.7 s,见图5。非常态天气下,波浪要素变化主要与台风中心风力、中心移速等有关,随着台风接近和到达长江口,风浪达到最大值[7]。

注:统计时间为2014年11月—2015年10月,期间无明显大风过程。图5 牛皮礁站有效波高与有效波周期频率

2018年,台风“安比”“云雀”及“温比亚”过境期间风速大、风力强,口门处有效波高明显增大(图6),有效波高与风速的时间变化具有一致性,即风力增强,有效波高有所增大;风力减弱,有效波高呈明显衰减。值得注意的是,3次台风登陆后,有效波周期也随之减小,与常态天气下有效波周期平均值相当,未出现东侧过境台风转向后的长周期涌浪[8]。由此可知,台风登陆前具有明显的风浪特征,且登陆后未形成长周期涌浪传入长江口。

图6 三大台风过境期间牛皮礁站最大风速、有效波高、有效波周期逐时变化

2.2 水位变化

同时,台风“安比”“云雀”及“温比亚”登陆前,均出现不同程度的增水,见图7。其中,“安比”过境期间最大波高为5.46 m、对应最大波周期12.5 s(2018-07-22T04:00),“云雀”最大波高为4.51 m、对应最大波周期9.5 s(2018-08-03T04:00),“温比亚”最大波高为5.10 m、对应最大波周期10.0 s(2018-08-16T22:00)。相应地,口内北槽中站风后最大增水分别为64、50和68 cm。最大增水出现时刻与最大波高出现时刻基本一致,最大波高基本均出现在登陆前1日的高潮时(图9中的虚线框)。

图7 北槽中站潮位变化

2.3 流速和流向变化

台风过境期间,长江口附近水域波高增大,水位抬升,同时口门处水动力场也发生变化。对牛皮礁浮标各层水体流速、流向进行正交分解,定义垂直航道方向为横向,由南向北为正。图8为台风“安比”和“温比亚”登陆前后横向流速分量变化过程。由图8a)可知,“安比”登陆前后恰逢天文小潮,潮动力较弱;当有效波高在2 m以下时,口门处由南向北横向流速分量变化与涨潮过程一致,随着潮位升高,横向流速增大,横向流速明显受潮汐控制;当有效波高达到2 m以上时,口门处由南向北的横向流速受到明显抑制,0.4H层以上(H为水深)水体横向流速分量减小明显。该现象在“温比亚”过境期间也有所显现,见图8b)。

注:粗虚线框对应时段内有效波高在2 m以上;细虚线框对应时段为涨潮过程。

图8“安比”和“温比亚”登陆前后横向流速分量变化过程

谢军等[9]基于三维潮流、泥沙数值模拟指出,受台风影响潮流特征与正常天气下有所不同,且在涨潮期间比较明显。然而,由于无实测波向资料,无法定量论证不同登陆位置对口门处横向流速分量的影响。

3 结语

1)台风“安比”“云雀”“温比亚”登陆期间,口门附近水域水动力条件发生变化,具体表现为:

①台风登陆前有效波高与有效波周期达到最大,登陆后有效波周期减小至常态天气水平,未出现长周期涌浪。

②台风导致河口水域增水明显,最大增水出现时刻与最大波高出现时刻基本一致,均为登陆前高潮时。

③台风登陆前,有效波高在2 m以下时,口门处横向流速分量与潮汐变化过程一致,涨潮期间,存在明显的由南向北的横向流速分量;当有效波高达到2 m以上时,口门处由南向北的横向流速分量受到明显抑制。

2)下阶段,将在现有结果基础上,重点分析台风对水体不同深度处悬沙含沙量的影响,探讨台风是如何改变水体背景含沙量,总结台风影响下表层悬沙与近底高浓度泥沙的不同输移路径,为长江口12.5 m深水航道骤淤研究提供参考。