依托课后练习优化课堂教学

王金英 王立霞 薛霞

课后练习是语文教材的重要组成部分,是教材编者根据课标的学段目标与每个单元的训练重点,针对文本特点精心设计的。这些课后练习看似简单不起眼,却是确定教学目标和内容的重要依据,因为它或明或暗地揭示了每课的教学重难点,能帮助我们很好地把握教材重点,找准教学切入点,更好地落实教学要求。因此,教师可以依托课后练习深入钻研、解读教材,准确把握文本特点,从而更好地突出教学重点,突破教学难点。本文以统编教材三年级下册《纸的发明》一课为例,谈谈如何依托课后练习优化课堂教学。

一、明确“教什么”

拿到一篇课文,我们首先要考虑的是“教什么”,即确定教学内容。怎样确定呢?其实课后练习中往往蕴藏着编者的意图,为“教什么”指明了方向。比如《纸的发明》的课后练习:

(1)默读课文,想想每个自然段的意思,再照样子填写下面的图表。

(2)结合课文中的相关语句,说说为什么只有蔡伦改进的造纸术传承下来了。

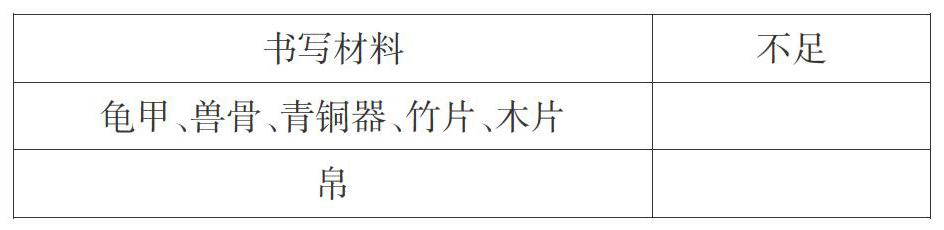

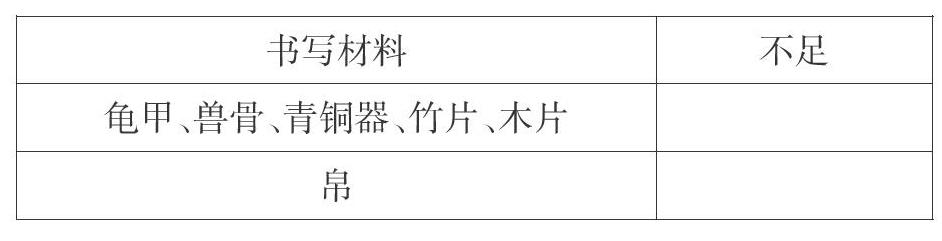

第1题是让学生在默读的过程中思考,提取关键信息,厘清课文叙述脉络,从而了解造纸术的发明传播过程。第2题旨在让学生抓住关键语句了解造纸术能传承的原因,这是本课教学的重点,但是从教学实际来看不是难点。教学时,在学生初步把握每个自然段内容的基础上,引导其关注课文中叙述每种书写材料缺点的句子,了解没有纸以前人们把字刻在龟甲兽骨上、铸在青铜器上、刻在竹片木片上的不足之处,以及西汉时期用麻造纸的缺点,然后联系这些语句说说为什么蔡伦改进后的造纸术能传承下来。

二、厘清教学思路

教师钻研教材、细读文本的同时,只要细细解读、认真推敲课后练习,往往就会找到一条教学的主线,串起各个教学环节。

比如《纸的发明》课后练习一就是我们厘清本课教学思路的“方向盘”。教学时不妨这样设计:

1.把握课文内容

(1)课文第1自然段说“造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一”,文章选取了哪些内容来说明这一问题?请同学们默读课文2-5自然段,想想每段话的意思,小组内交流,再照样子完成下面的表格。(表格同上,略)

1)小组交流,梳理语言。

2)全班交流。

预设:借助下面表格梳理“造纸术发明以前”一段(第2自然段)的文意。

(2)小结过渡:你看,作者按照时间的先后顺序将“纸的发明、改进过程”清楚地说明白了。通过表格我们还会发现,在纸发明以前,记录文字的材料有这样或那样的不足,到了西汉时期,即使有了麻纸,也不尽如人意。面对种种不便,蔡伦改进了造纸术。现在让我们聚焦第4自然段,国画出表示蔡伦改进造纸术的动词。

2.品读“蔡伦改进造纸术”

(1)生读第4自然段,圈画动词。

(2)交流:剪碎或切断、浸在、捣烂、捞出、晾干。

(3)你能用上这些动词说说蔡伦改进造纸术的过程吗?

(4)小结。说话训练:在这里,作者抓住蔡伦改进造纸术的动作,把他改进造纸术的过程写得清楚而详尽。平时,我们在做手工活动,比如剪纸、捏泥人、拼装玩具或是编花绳的时候,是不是也有一系列的动作呢?照样子口头介绍一下你做某一手工的过程吧!

(5)你们用一系列的动词,把自己做手工的过程介绍得非常清楚。现在让我们回过头来想一想,蔡伦改进的造纸术有何优点,能让它广为流传。

(6)正是因为用这种方法造的纸原材料易得,工序相对简单、价格便宜,所以传承了下来,并对人类社会的进步和文化的发展产生了极深远的影响。

1)学生谈体会。

2)美国学者麦克·哈特曾说:“今天,纸张成了我们司空见惯的东西,我们很难想象,如果没有纸,世界将会怎样。”因此,他在《影响人类历史进程的100名人排行榜》上,将中国古代造纸术的发明者蔡伦排在第七位,远在哥伦布、爱因斯坦、达尔文之前。让我们带着自豪与敬佩之情,一起读读第5自然段。

从以上教学设计片段可以看出,该篇课文的教学从初读课文、厘清课文叙述脉络到品读感悟,再到语言训练,全部围绕课后第1题提供的主线展开,各环节环环紧扣,步步推进,收到了让人意想不到的效果。

三、突破重难点

诚然,“教什么”比“怎么教”更重要。然而,在认真解读课后练习,明确“教什么”的基础上,落实“怎样教”的问题也尤为重要。每篇課文都有相应的教学重难点,一些课后练习与课文的重难点又有着密切的联系。教学过程中,在考虑如何突破重难点时把课后练习作为切入点,或许可以找到突破重难点的“金钥匙”,收到事半功倍的效果。

如《纸的发明》课后第1题明确地为我们指出了突破教学重难点的方法。笔者是这样进行教学的:

师:第2自然段仅仅说了造纸术发明以前人们用什么来记录文字吗?下面请同学们再读第2自然段,并完成下面的表格。

(学生读第2自然段,填写表格)

师:谁来说说你是怎样填的?

(指名汇报)

师:你看,这一自然段不仅向我们介绍了造纸术发明以前人们用什么来记录文字,而且说明了这些材质的不足,所以我们可以说第2自然段主要讲了“造纸术发明以前,人们用文字记录事件的不便”。

从实际教学来看,学生在把握第2自然段时有难度,需要教师点拨引导以准确获取信息。于是,笔者采用填表格的方式,让学生再次自由读第2自然段,先找找造纸术发明以前人们用什么来记录文字及这些材质的不足,再把这些内容进行整合,由扶到放,很好地降低了学习难度,也让学生掌握了学习方法。

四、拓展阅读

语文课程标准中规定了各个年级的课外阅读量,要完成这一任务,光靠课本是远远不够的,学生还需要进行大量的课外阅读。教师应该选择与课文内容相近、表达相似或含有相同、相近语言文字训练点的文章,引导学生进行阅读交流,巩固课上习得的方法的同时,进一步增大阅读量,实现“课内课外一体化”。在教学《纸的发明》一课时,笔者借助本课课后练习第1题这一“桥梁”,拓展了主题同是关于传统文化而且谋篇布局上相似的《印刷术》,并设计了类似的表格。

默读《印刷术》一文,看看印刷术又经历了怎样的发展、改进过程,试着完成下面的表格。

综上所述,在钻研、解读教材时,我们要认真解读课后练习,教学过程中充分利用这些课后练习,努力挖掘它们的价值,让其更好地为教学服务,促进课堂教学质量的不断提高。