稻米主要食味品质基因型与环境互作分析及其相关性研究

王慧 方玉 黄艳玲 冯冲 杨力 周桂香 张从合*

(1 安徽荃银高科种业股份有限公司/农业农村部杂交稻新品种创制重点实验室,合肥230088;2 上海中科荃银分子育种技术有限公司,上海200233;第一作者:qygkwh@163.com;*通讯作者:zhangch7201@vip.sohu.com)

水稻是我国65%以上人口的主粮。近年来,随着人们生活水平的提高,消费者对稻米品质的要求也在不断提高,特别是对蒸煮食味品质的要求越来越高[1]。

糊化温度(gelatinization temperature, GT)是评价稻米蒸煮食用品质的一个重要指标。遗传学分析表明,糊化温度可能与支链淀粉的合成及其空间结构有关,其遗传相对复杂[2],与稻米蒸煮过程所需的时间和能量均有关,高糊化温度的稻米比低糊化温度的稻米需要更长的蒸煮时间以及更多的水分。一般来说,糊化温度较低的稻米适口性较好。在国家品种审定稻米品质检测过程中,为了简化糊化温度测定方法以满足育种的需求,可用碱消值(alkali spreading value, ASV)间接测定,碱消值分为7 级,级数越高,糊化温度越低。直链淀粉含量是影响稻米食味品质的另一决定因素,低直链淀粉含量的米饭软粘且光泽度好;反之米饭较硬、粘性小、光泽度差。农业农村部颁标准中达到1~3 级优质籼稻谷要求直链淀粉含量分别为13%~18%、13%~20%和13%~22%。

稻米品质性状的遗传特征非常复杂,除了受遗传控制外,环境因素对品质的形成也有较大影响。本研究对南方稻区企业水稻区试联合体2018年长江中下游中籼迟熟组区试即湖北鄂州、江苏六合、安徽合肥3 个点的24 个杂交稻新组合进行了糊化温度(碱消值)、直链淀粉含量等品质性状的基因型与环境互作分析,同时对主要品质性状进行了相关性分析,以为进一步选育优质杂交水稻新品种提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

南方稻区企业水稻区试联合体长江中下游中籼迟熟组区试点的24 份水稻材料(详见表1),分别种植于安徽合肥、湖北鄂州以及江苏六合3 个试验地点,田间栽培、管理、收获及晾晒等均按区域试验的要求进行。

1.2 测定项目及方法

1.2.1 直链淀粉含量

(1)样品制备:将稻谷脱壳成糙米过JMJ-100 精米机碾成精米后,用Foss 公司生产的CT-293 型旋风磨制备精米粉。

(2)测定吸光度:称取精米粉样品50 mg,置于50 mL 容量瓶底部中间,沿颈壁加入0.5 mL 95%乙醇溶液,使溶液将瓶壁上米粉冲下,沿桌面轻摇容量瓶使样品分散,加入4.5 mL 1.00 mol/L 的NaOH 溶液,沿颈壁边加碱液边旋转容量瓶,使碱液将瓶壁上粘附的样品冲下并与样品充分反应。将容量瓶置于37℃恒温箱中过12 h 取出加蒸馏水定溶。吸取0.5 mL 样品溶液,加入已盛有5 mL 蒸馏水的试管中,再在试管中加入0.1 mL 1.00 mol/L 的乙酸溶液,加入0.2 mL 碘液,定溶至10 mL 充分摇匀后静置20 min。同时,以0.09 mol/L 的NaOH 溶液配制空白对照,测出有色样品液的吸光度值。

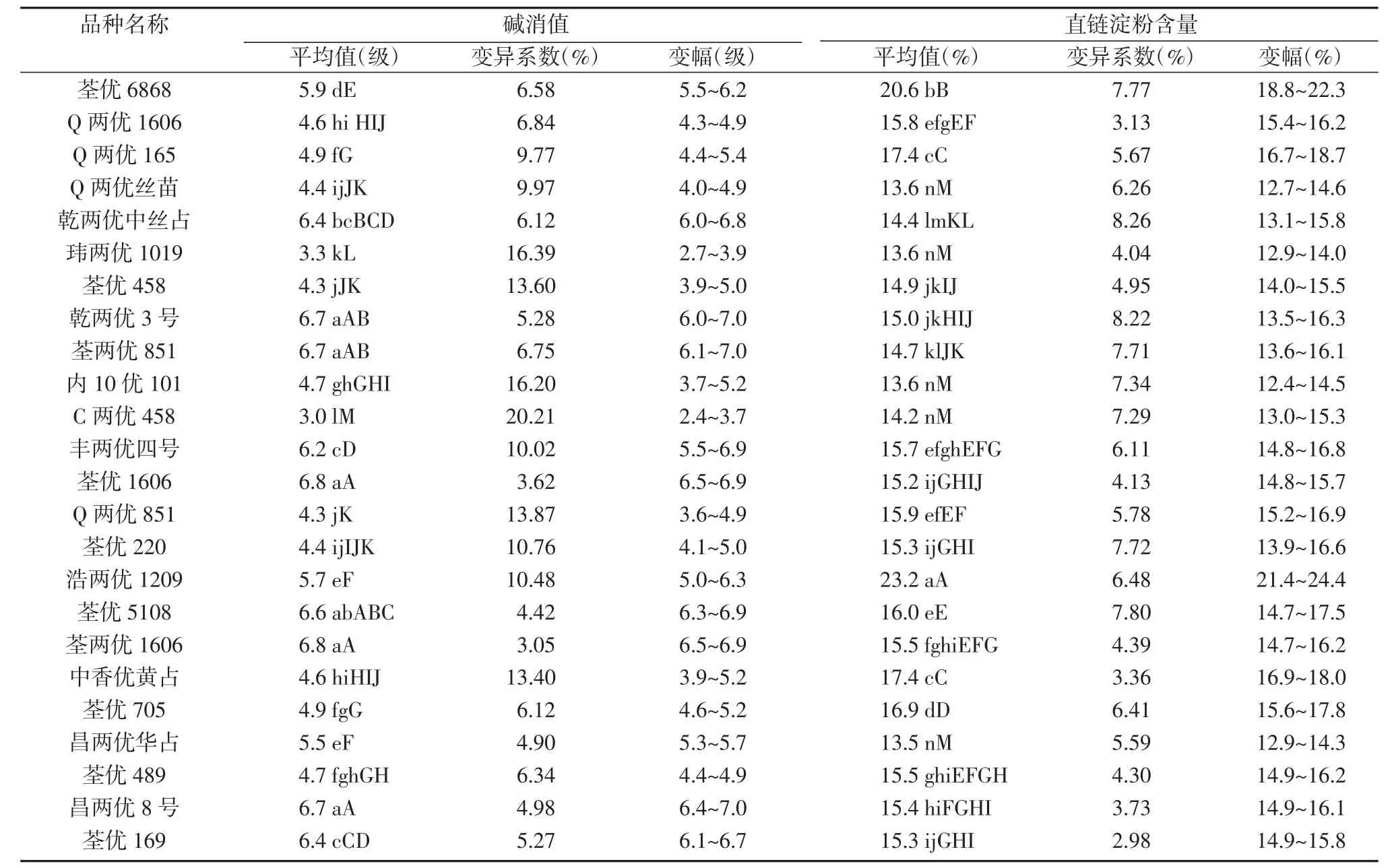

表1 不同品种的糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量

(3)标准曲线的绘制:称取直链淀粉含量为1.5%、10.4%、16.2%、26.5%的4 个标准样品,方法同步骤(2),测出吸光度值后绘制标准曲线。

(4)直链淀粉含量的计算:将步骤(1)中测得的吸光度值代入标准曲线计算直链淀粉含量。

1.2.2 糊化温度(碱消值法)

将6 粒成熟饱满的完整精米粒置于方盒里,3 次重复,加入10 mL 1.7%氢氧化钾溶液,将米粒摆放均匀后加盖,平稳置于30℃±1℃的恒温箱中23 h,再平稳取出。根据7 级分级标准逐粒记载米粒被氢氧化钾消解的级别,求3 次重复的平均值,得样品碱消值。

1.2.3 其他品质性状

糙米率、精米率、垩白粒率、垩白度及透明度等加工和外观品质参照《食用稻品种品质》(NY/T 593—2013)规定的检测方法进行检测。

1.3 数据处理与分析

室内实验在农业农村部杂交水稻新品种创制重点实验室进行,测得的数据均由Excel 软件进行计算和整理。利用DPS 统计分析软件进行方差分析和相关分析。

2 结果与分析

2.1 杂交水稻糊化温度(碱消值)及直链淀粉含量的品种间差异

由表1 可见,各参试品种间碱消值和直链淀粉含量差异较大,碱消值在3.0~6.8 之间,直链淀粉含量在13.5%~23.2%之间。碱消值较高的有荃优1606、荃两优1606 等,碱消值较低的有C 两优458、玮两优1019 等;碱消值变异系数最大的品种是C 两优458,为20.21%;变异系数最小的品种为荃两优1606,仅3.05%。直链淀粉含量较高的有浩两优1209、荃优6868 等,较低的有昌两优华占、内10 优101、玮两优1019 等;变异系数最大的是乾两优中丝,为8.26%;变异系数最小的是荃优169,为2.98%。

糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量在不同品种之间的较高值与较低值差异均达到极显著水平。而这种差异对于针对糊化温度和直链淀粉含量2 个性状的水稻品质改良具有实际意义。

表2 糊化温度(碱消值)及直链淀粉含量的基因型和地点及其互作效应的方差分析及对总变异的影响

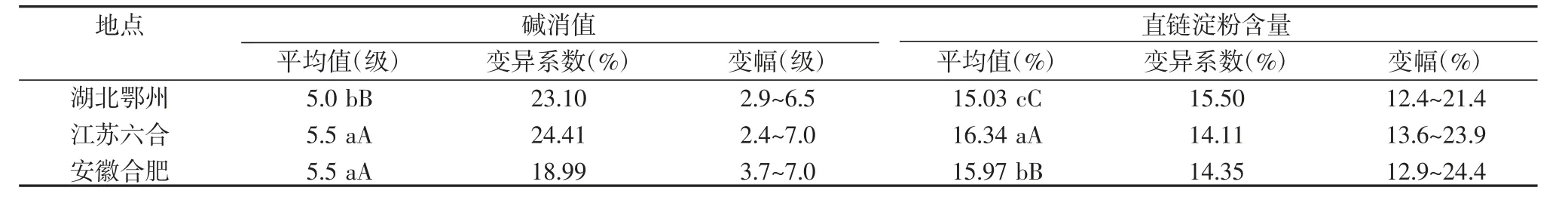

表3 不同地点间糊化温度(碱消值)、直链淀粉含量的平均值及其显著性检测结果及变异系数(CV)

*、**分别表示差异在0.05 或0.01 水平显著。

2.2 稻米糊化温度(碱消值)及直链淀粉含量的基因型与环境互作分析

2.2.1 方差分析

由表2 可见,糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量在基因型(品种)间和环境(地点)间均达到极显著差异,而基因型与环境互作未达到显著差异。基因型对糊化温度即碱消值的影响是环境效应的21.1 倍,是基因型与环境互作效应的12.9 倍;基因型对直链淀粉含量的影响是环境效应的15.5 倍,是基因型与环境互作效应的10.9 倍。可见,基因型效应对糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的作用最大,是最主要的影响因素,具体表现为基因型效应>基因型与环境互作效应>环境效应。

2.2.2 不同环境对稻米糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的影响

由表3 可见,环境效应对水稻糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的影响较大。相对于糊化温度(碱消值),在3 个区试点中,湖北鄂州点与江苏六合点、安徽合肥点差异均达到极显著水平,但江苏六合点和安徽合肥点之间差异未达到显著水平;相对于直链淀粉含量,3 个区试点相互之间差异均达到了极显著水平。

2.3 稻米糊化温度(碱消值)及直链淀粉含量与其他品质性状的相关性分析

在优质稻米的各项品质性状中,糙米率、精米率、垩白度、垩白粒率和透明度是影响稻米加工和外观品质重要的性状。相关分析结果(表4)表明,碱消值与直链淀粉含量呈正相关(由于糊化温度指标为碱消值, 而碱消值越大,糊化温度越低。糊化温度与其他性状的相关与表4 符号相反),但未达到显著水平。碱消值与透明度值呈极显著负相关(透明度值越低,透明度越高,透明度与其他性状的相关性与表4 符号相反),说明糊化温度越低,稻米透明度越高。直链淀粉含量与垩白度和垩白粒率均呈极显著正相关,这与马玉清等[3-4]等的研究结果基本一致。这些对了解水稻品种品质性状的关系具有参考价值。

3 讨论与结论

研究稻米蒸煮食味品质的基因型与环境互作效应,有助于选育对环境条件具有广泛适应性和特殊适应性的优质水稻品种,这对于水稻品质遗传改良具有重要意义[5]。有研究认为,稻米蒸煮食味品质既受遗传主效应控制,又受到基因型与环境互作效应的影响[6-7]。本研究表明,参试的24 个杂交稻在基因型间和环境间的差异均达到极显著水平,且基因型效应对糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的作用更大,是最主要的影响因素,具体表现为基因型效应>基因型与环境互作效应>环境效应。

不同地点的生态环境及水稻生育期内的温度对糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的影响存在较大差异。池晓菲等[8]在研究稻米糊化温度特性形成规律时得出,糊化温度特性在花后11 d 基本稳定,可利用该规律调整播插期,使抽穗后11 d 内的时间处于对稻米糊化温度形成有利的环境温度条件,进而达到生产优质米的目的。因此,在针对水稻蒸煮食味品质进行优质品种选育时,既要注意品种间差异,又要注意不同地点环境效应的影响。由于本研究仅选用了3 个区试点试验材料进行分析,生态环境类型偏少,后期将增加地点来探讨糊化温度(碱消值)和直链淀粉含量的影响因素。

关于糊化温度与直链淀粉含量的相关性,不同学者用不同水稻品种研究得出的结论不尽相同。马玉清等[3,9]研究发现,二者之间呈负相关性;SAIYAVIT 等[10]研究发现,二者呈显著正相关。本研究认为,糊化温度与直链淀粉含量呈负相关,但相关性不显著,这与孙业盈等[11]研究结果基本一致。同时,本研究还得出,糊化温度与透明度呈极显著负相关,直链淀粉含量与垩白度和垩白粒率均呈极显著正相关。可见,降低稻米糊化温度可以提高稻米透明度,适当降低直链淀粉含量可以降低垩白度和垩白粒率,提高外观品质。因此,改良杂交水稻的蒸煮及外观品质,适宜的糊化温度和直链淀粉含量是关键。

本试验受水稻品种数量的影响,仅研究了长江中下游杂交中籼区试品种,未将粳稻及华南晚籼及东南亚等血缘材料涵盖,在今后的试验中可继续深入研究。