元朗丁屋发展特征及其问题

顾涛涛 孟鑫鑫 顾晓艳

(1.香港城市大学建筑与土木学院,中国香港 999077;2.浙江农林大学风景园林与建筑、旅游与健康学院,浙江 杭州 311300)

0 引言

英国租借新界后,为了稳定香港新界的局面,决定继续延续新界居民的传统权益,从而颁布了“新界小型屋宇政策(New Territories Small House Policy)”,俗称“丁屋政策”。我国香港目前的丁屋数量超过了43 000栋,其中过去五年(2014年—2018年)所批准建设的丁屋中,元朗区占比超过了45%。我国学者对丁屋的研究较少且只是对丁屋政策内容进行了剖析[1,2],对丁屋的发展特征和政策影响的研究还比较缺乏。本文选取了元朗的部分村庄进行研究,分析了丁屋在村庄中的发展规律以及研究了该政策所带来的一系列问题,为进一步完善“丁屋政策”提供了研究方向。

1 “丁屋政策”背景及限制

1.1 政策背景

我国香港的“丁屋政策”有着悠久的历史,可追溯到19世纪末期。1898年英国政府和中国政府签订条约,约定租用新界99年。当时为了防止村民反抗和暴动,港英政府作出承诺:新界的土地利益受到保护,并且可保持原有的传统习俗。1967年香港暴乱(Hong Kong 1967 Leftist Riots)成为香港历史的转折点。在暴乱发生后,港英政府开始了新市镇的发展计划,即为了得到新界居民的支持,利用新界的土地用做新市镇的发展用地,于1972年正式实施了“丁屋政策”。

1.2 政策限制

“丁屋政策”是新界原居民所独享的“特权”。政策中规定:年满十八周岁新界原居民(指1898年或以前已经在新界生活的居民)的男性后代,有权利向地政署申请在自己所属认可的乡村范围内的土地上建造一栋不超过3层,每层面积不超过700平方尺(约65 m2),总面积不超过2 100平方尺(约195 m2),总高度不超过27尺高(约8.2 m)的房屋。如果申请人仅有农地,则可以向地政署申请在农地或将农地置后的土地上申请建屋许可证(Building License)。除了可能因为申请交换土地的差价过大,申请人需要补交部分差价外,所有手续皆为免费。但房屋建成五年内不可转让,如果转让则需要补交全部的土地差价。如果申请人没有土地建造房屋,则可以向地政署申请土地用作建造房屋,但是建成后仅能在补足地价的情况下才可转让。

2 元朗丁屋发展特征

元朗(Yuen Long)位于香港西北部,具有广阔的平原,是香港历史最悠久的地区之一,同时也是香港丁屋最多的区。

2.1 研究方法

由于丁屋有严格的尺寸规定及政策颁布的年份,在对元朗村庄房屋类型进行统计时,采用了条件甄别和实地访问的方式进行判断。高于3层或每层面积明显大于700平方尺的房屋皆排除为丁屋。同时,因“丁屋政策”出现在1972年,所以1972年之前出现的房屋皆可排除为丁屋。除此以外,根据斜角卫星图和平面卫星图进行对比判断后进行实地考察和访谈来确定其房屋的具体类型。最终根据实际情况和查找的资料,对元朗的唐人新村、榄口村、山下村、田寮村和白沙村进行了详细的研究。在研究中将住宅分为三种类型:丁屋、村屋、新屋苑。村屋是类似于丁屋的低密度形式,但其房屋申请条件和限制不同:村屋仅能在传统乡村范围内,且地契上注明土地性质为“屋地”,并需要向政府申请“重建批准书”后建的房屋。新屋苑是指高密度成规模发展的屋苑,类似于内地的小区(在图中未标出的其他房屋均为工厂和棕地)。

2.2 现状统计分析

对村庄的住宅进行分析后发现,不同村庄之间的住宅是相对分离且距离较远,不利于基础服务设施的布置,这也是目前需要解决的问题之一。对住宅类型研判后发现,各个村庄内的丁屋皆以村屋为中心点进行扩散式发展。这是因为其政策规定所导致的:“丁屋政策”中有着明确的规定,申请的土地需要距离最后一栋房屋边沿的300尺(100 m)范围内。在这种情况下,最早建屋的村民以村屋的300尺范围内为边界,后续建屋的村民则能选择的范围不断扩大,导致村庄的房屋用地范围在快速的扩大。

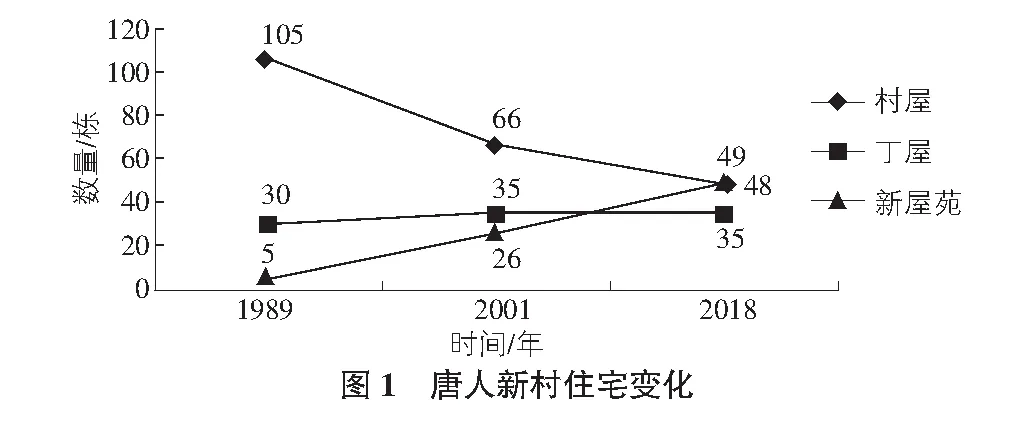

将每个村庄的房屋类型进行详细的计数后整理成表格(见表1)。显而易见,除唐人新村外,其余村庄皆为低密度发展模式。其中,榄口村以村屋为主,其余三个村庄的丁屋数量远远超过村屋。这是因为唐人新村处于交通路口,有着较好的区位优势,且环境要好于其他村庄,所以在此为高密度发展模式。榄口村内更多的为工业用地以及废弃的棕地,生活环境较差,所以人们更愿意将申请丁屋的土地置换到别处。同时由于历史原因,村内存有大量的“屋地”,所以榄口村有着更多的村屋。

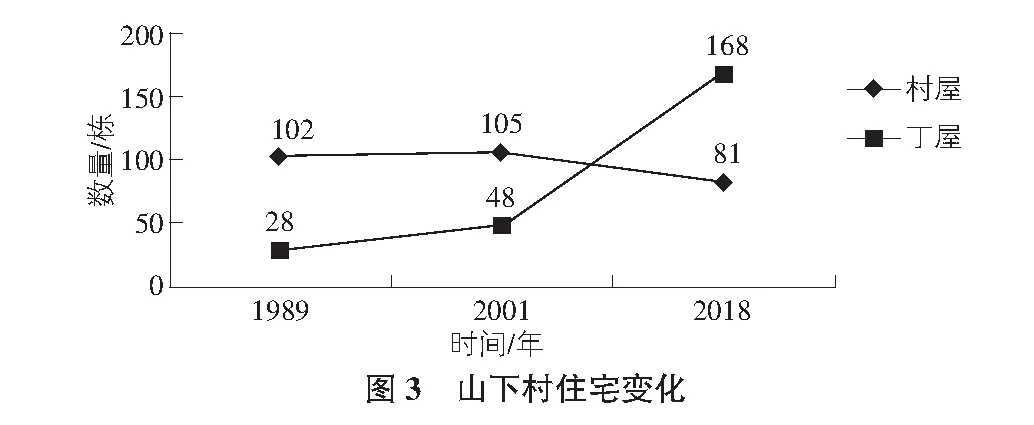

表1 房屋类型数量统计 栋

2.3 发展变化

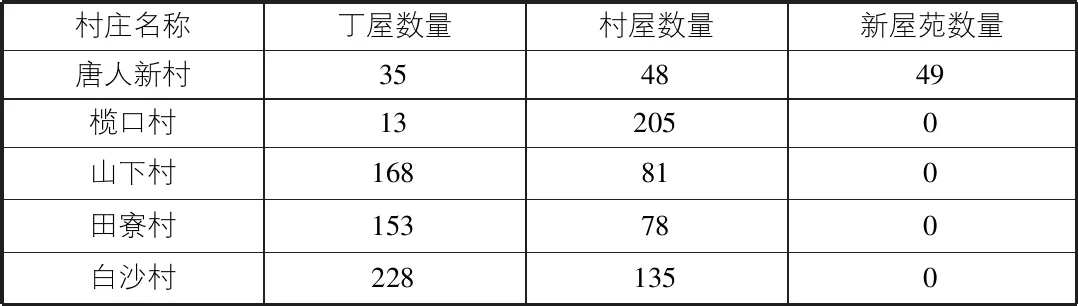

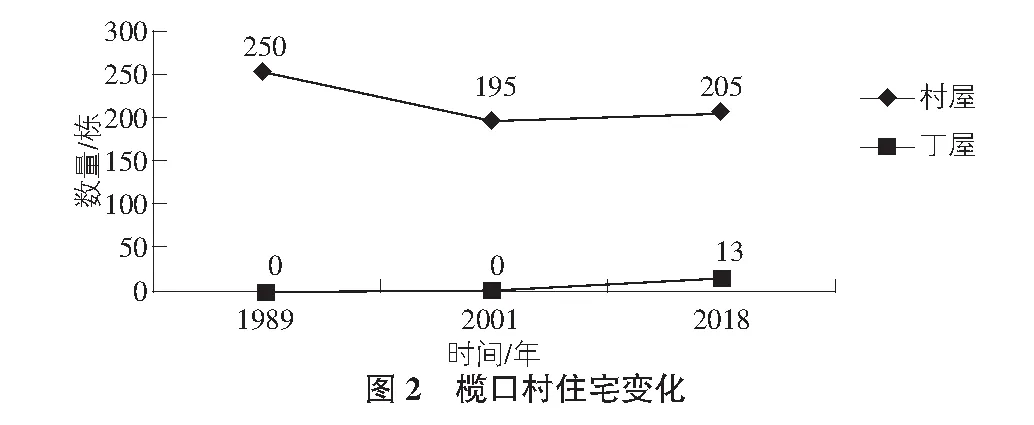

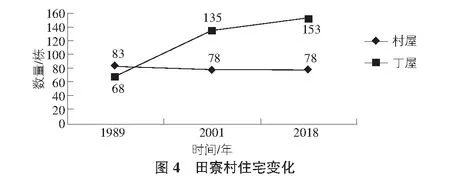

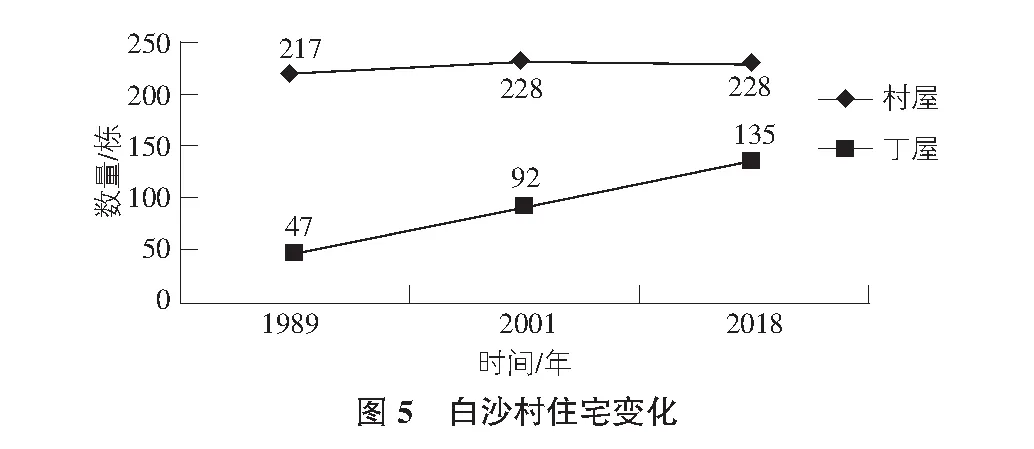

为了更加清晰的展现不同类型的住宅随着时间的发展,根据现有的特定年份的航空斜角照片和卫星图,确定了1989年,2001年以及2018年三个时间段内,唐人新村(见图1)、榄口村(见图2)、山下村(见图3)、田寮村(见图4)、白沙村(见图5)的住宅增减情况。

除唐人新村外,其余村庄内的房屋大都出现于1989年之前,且多为村屋和丁屋。在2001年—2018年之间,部分的村屋已被拆除,取而代之的是新建的丁屋,这是因为其村庄内都有充足的私人“屋地”。其次,地价较低,人们在此有着充足的土地以及申请建设丁屋不需要补地价,这对经济水平相对落后的村民来说是建造丁屋的最佳选择。对比之下,唐人新村更多的是出现于2001年之后的更为高档的新屋苑,且在1989年—2001年之间村屋已逐步消失且开发为新屋苑。一方面说明了唐人新村的“屋地”数量远低于其他地方,另一方面也从侧面反映了唐人新村的土地价值和经济发展要高于其他村庄,以及居民在此有着高密度发展的需求。总的来说,村屋的数量处于下降的趋势而丁屋的数量在不断的增加,且以村屋为中心扩散式发展。

3 “丁屋政策”弊端

“丁屋政策”得到了新界居民的支持,同时也在一定程度上提高了新界居民的房屋自有率。但是,政策同时也有一些弊端。

3.1 公平性的质疑

政策中规定,仅有新界的原居民及男丁才有权利申请。在政策中主要的限制条件是新界原居民和男丁。其中新界的原居民这一条件将九龙和港岛的居民排除在外,这就导致香港不同地区的居民享受的权利不一样,存在“地区差异”,让其他区的居民处于“被歧视”的政策地位。第二个限制是男丁,这就将所有的女性排除在外,不免让“女权”组织经常发声来表达抗议,同样存在“性别歧视”的嫌疑。而目前香港的土地储备量极其有限,已经不能够满足现有的“丁权”所需要的土地,同时也意味着将“丁权”范围扩大的可能性极小,这也就进一步导致了不能享受此政策的人对此的极大的不满和质疑。

3.2 浪费土地的质疑

丁屋的高度和面积的限制,致使其只能采用低密度的发展模式。众所周知,香港人多地少,该政策中规定了房屋不能超过3层以及每层的面积不能超过65 m2,这与香港的高密度发展策略相悖,浪费了大量的土地。香港人均住宅面积不足15 m2,在不改变每层面积的情况下,将丁屋的高度增加到30层,则最低能多容纳117人居住。如果将香港4万栋丁屋都进行高密度发展至30层,在平均居住水平下可多容纳超过500万人,不仅能缓解目前的“地荒”还能提高居民的居住环境的质量。这对人多地少的香港来说是值得重视的发展方向。

3.3 “套丁”行为

“套丁”是指有“丁权”的男丁与开发商“合作”进行牟利。一般的操作流程是:开发商将购买的大片土地进行分割并“出售”给有“丁权”的男丁,男丁将在“购买”的土地上申请建屋许可,建屋后将房屋出售给开发商。在这个过程中,男丁不需要任何花费,反而可以盈利数十万元。开发商将建成房屋转手出售即可获利上百万乃至千万元。“套丁”行为不仅触犯了法律涉及诈骗,也与当初政策想要给原居民提供住所的初心相违背。据香港套丁研究团队预测:目前香港有将近一万栋“套丁”房屋,其中元朗区占比超过46%,凸显其严重性,这也是目前“丁屋政策”所面临的最大的问题。

4 结语

“丁屋政策”是在特定的历史背景下提出的,目标是为了提高新界居民的居住水平和生活质量。经历了近50年发展的“丁屋”不断的引起人们的质疑以及沦为了地产商们“牟利”的工具,如何解决质疑及进一步阻止“套丁”行为,则需对该政策进行进一步的完善。