重灸中脘穴对脾胃虚寒型糖尿病胃轻瘫患者胃肠激素、胃动力学的影响

劳美铃,魏爱生,王甫能,杨原芳

(广州中医药大学附属佛山市中医院,佛山 528000)

糖尿病胃轻瘫是糖尿病常见慢性消化道并发症,以胃动力下降、胃排空延迟、胃节律紊乱等为主要特点[1],多表现为反复呃逆、食后饱胀、恶心呕吐等。既往流行病学调查显示,2型糖尿病并发胃轻瘫的发病率为33.8%~72.73%,随着糖尿病发病率的增高,糖尿病胃轻瘫的发病率逐渐呈上升趋势[2]。以往,临床治疗糖尿病胃轻瘫多采用西医疗法,主要包括口服促动力药、幽门注射肉毒杆菌毒素和胃电刺激术等方式,存在较多不良反应,且疗效不确切[3-4]。糖尿病胃轻瘫属中医学“痞满”“反胃”等范畴,既往调查研究显示脾胃虚寒是糖尿病胃轻瘫的主要体质和危险体质[5],本研究旨在观察重灸中脘穴对脾胃虚寒型2型糖尿病胃轻瘫患者胃肠激素、胃动力学的影响,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

本研究病例均来源于2017年5月至2018年9月佛山市中医院内分泌科就诊患者,中医证型为脾胃虚寒型糖尿病胃轻瘫患者,共88例,按随机数字表法分为治疗组和对照组,每组44例。治疗组中男30例,女14例;年龄40~75岁,平均(56±8)岁;病程3~15年,平均(7.65±4.39)年;空腹血糖(6.82±0.16)mmol/L,餐后2 h血糖(9.32±1.52)mmol/L,糖化血红蛋白(2.30±0.08)mmol/L。对照组中男29例,女15例;年龄40~75岁,平均(56±8)岁;病程2~16年,平均(7.28±4.53)年;空腹血糖(6.78±0.15)mmol/L,餐后2 h血糖(9.34±1.50)mmol/L,糖化血红蛋白(2.29±0.07)mmol/L。两组性别、年龄、病程、血糖水平等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参考《中国2型糖尿病防治指南(2013版)》[6]《胃轻瘫临床管理指南》[7]进行拟定。①2型糖尿病病史≥5年;②存在腹胀、早饱、恶心呕吐、反酸胀气、上腹疼痛、体质量减轻等症状,并持续1个月以上;③X线钡餐提示胃蠕动减弱,胃排空延迟(>5 h);④排除胃肠道器质性病变、代谢异常等其他原因引起的胃排空障碍。

1.2.2 中医辨证分型

参照《糖尿病中医防治指南解读》[8]诊断标准。脾胃虚寒型主症为胃脘痞闷,早饱,恶心,呕吐,胃冷痛;次症为口淡不渴,喜温喜按,畏寒肢冷,身倦乏力,少气懒言,语声低微,大便稀溏;舌质淡,苔白润;脉沉弱或虚大无力。凡具备主症3项或/和次症2项者,即可诊断。

1.3 纳入标准

①符合上述西医诊断标准;②中医辨证分型为脾胃虚寒型;③签署知情同意书。

1.4 排除标准

①中医证型为脾胃虚寒之外的其他证型;②伴有循环系统、血液系统等严重内科疾病患者;③伴有胃肠道溃疡、梗阻,胆囊胰脾等器质性病变引起的胃动力障碍;④糖尿病酮症酸中毒或伴其他代谢紊乱疾病;⑤近2周接受相关治疗,影响实验指标观测。

2 治疗方法

2.1 基础治疗

两组患者均进行基础治疗,包括糖尿病宣教,控制饮食,适当运动,合理应用口服降血糖药及胰岛素,调节血脂及血压。两组患者控制稳定后(GLU 6~7 mmol/L,GLU 2 h 7~10 mmol/L,糖化血红蛋白6%~7%),进入治疗阶段。

2.2 对照组

采用常规药物治疗。予以枸橼酸莫沙必利片(上海沪源医药有限公司,批号H19990316),每次5 mg,每日3次;四磨汤口服液(湖南汉森制药股份有限公司,批号Z20025044),每次20 mL,每日3次。以6 d为1个疗程,疗程之间休息1 d,连续治疗4个疗程。

2.3 治疗组

在对照组基础上,采用重灸中脘穴治疗。中脘穴的定位参照《经络腧穴学》[9]中有关中脘穴的定位标准,艾灸操作参照中华人民共和国国家标准(GB/T21709.1-2008)针灸技术操作规范中有关温和灸操作方法[10]。患者取仰卧位,暴露施灸部位,选用18 mm×200 mm艾条,利用灸架夹住点燃的艾条,对准中脘穴,距离皮肤3~4 cm进行施灸,使患者有温热刺激而无灼痛感,每次60 min,每日1次。以6 d为1个疗程,疗程之间休息1 d,连续治疗4个疗程。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 主要临床症状评分

观察两组治疗前后上腹疼痛、脘部胀满、恶心呕吐、反酸嗳气等主要临床症状,按照严重程度分为正常(0分)、轻度(1分)、中度(2分)、重度(3分)进行评价。

3.1.2 胃肠激素

两组均于治疗前后取清晨空腹静脉血,利用放射免疫测定法测定血清胃泌素(gastrin, GAS)、胃动素(motilin, MTL)水平。

3.1.3 胃动力学指标

两组均于治疗前后利用实时二维B超胃窦单切面法测量胃动力学指标,测定胃收缩频率、胃排空时间、胃排空率水平。

3.2 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[11]有关内容进行疗效评定。

显效:症状基本消失,胃排空率正常。

有效:症状有所改善,胃排空率提高≥30%。

无效:临床无明显改善,胃排空率提高<30%。

总有效率=[(显效+有效)例数/总例数]×100%。

3.3 统计学方法

运用SPSS22.0统计软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料用均数±标准差表示,比较用t检验;计数资料用率表示,比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

治疗过程中,两组均无失访病例。

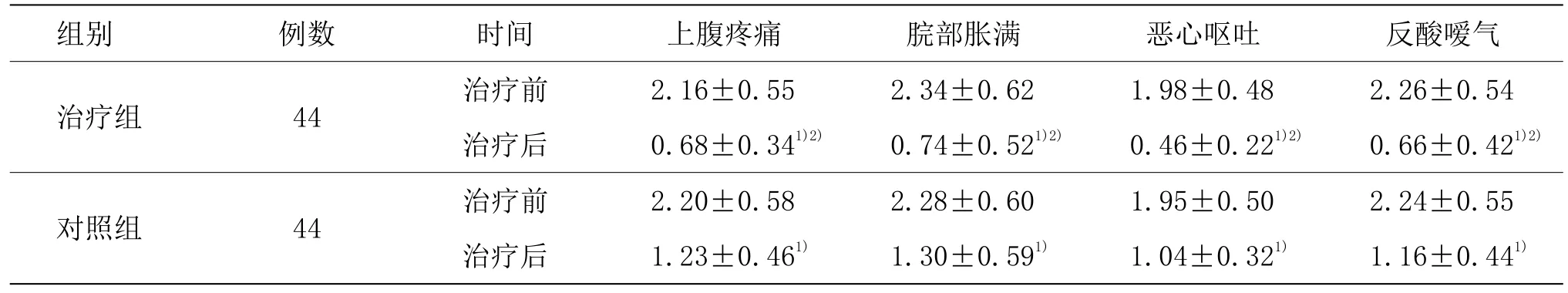

3.4.1 两组治疗前后主要症状评分比较

两组治疗前上腹疼痛、脘部胀满、恶心呕吐、反酸嗳气症状评分比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后上腹疼痛、脘部胀满、恶心呕吐、反酸嗳气症状评分均较治疗前明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组治疗后上腹疼痛、脘部胀满、恶心呕吐、反酸嗳气症状评分明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗前后主要症状评分比较 (,分)

表1 两组治疗前后主要症状评分比较 (,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 例数 时间 上腹疼痛 脘部胀满 恶心呕吐 反酸嗳气治疗组 44 治疗前 2.16±0.55 2.34±0.62 1.98±0.48 2.26±0.54治疗后 0.68±0.341)2) 0.74±0.521)2) 0.46±0.221)2) 0.66±0.421)2)对照组 44 治疗前 2.20±0.58 2.28±0.60 1.95±0.50 2.24±0.55治疗后 1.23±0.461) 1.30±0.591) 1.04±0.321) 1.16±0.441)

3.4.2 两组治疗前后血清GAS、MTL水平比较(表2)

表2 两组治疗前后血清GAS、MTL水平比较 (,ng/L)

表2 两组治疗前后血清GAS、MTL水平比较 (,ng/L)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与对照组比较2)P<0.05

组别 时间 GAS MTL治疗组(44例)治疗前 158.74±12.36 502.24±51.68治疗后 114.60±10.251)2) 330.48±34.841)2)对照组(44例)治疗前 160.49±13.08 508.52±52.45治疗后 138.48±11.301) 428.46±48.221)

两组治疗前血清GAS、MTL水平比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后血清GAS、MTL水平均较治疗前明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组治疗后血清GAS、MTL水平明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

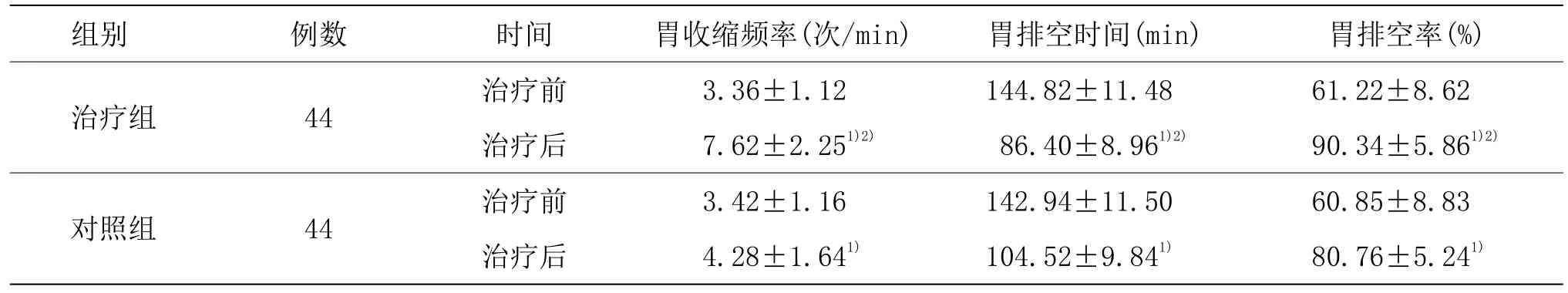

3.4.3 两组治疗前后胃动力学指标比较

两组治疗前胃收缩频率、胃排空时间、胃排空率水平比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后胃收缩频率、胃排空率均较治疗前明显升高,胃排空时间较治疗前明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);且治疗组治疗后胃收缩频率、胃排空率明显高于对照组,胃排空时间明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组治疗前后胃动力学指标比较 ()

表3 两组治疗前后胃动力学指标比较 ()

组别 例数 时间 胃收缩频率(次/min) 胃排空时间(min) 胃排空率(%)治疗组 44 治疗前 3.36±1.12 144.82±11.48 61.22±8.62治疗后 7.62±2.251)2) 86.40±8.961)2) 90.34±5.861)2)对照组 44 治疗前 3.42±1.16 142.94±11.50 60.85±8.83治疗后 4.28±1.641) 104.52±9.841) 80.76±5.241)

3.4.4 两组临床疗效比较

治疗组总有效率为90.9%,明显高于对照组的75.0%,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组临床疗效比较 (例)

4 讨论

糖尿病胃轻瘫是一种以胃排空延迟为特点,但不伴有胃机械性梗阻的糖尿病自主神经病变[12-14]。现代医学对其发病机制尚未明确,大多数认为与胃肠激素的改变、自主神经病变、Cajal间质细胞异常及高血糖、幽门螺旋杆菌感染、微血管、炎性细胞浸润、成纤维样细胞减少及胃肠平滑肌病变等有关[15-16]。由于对糖尿病胃轻瘫的发病机制的认识尚未明确,目前对于该病尚无特效治疗,主要从控制血糖、改善胃肠动力、促进胃排空等对症治疗[17-19],存在较多不良反应,且疗效不确切。因此寻找一种疗效确切且无明显不良反应的治疗方案,具有重要意义。中医治疗具有其独特的优势,因此,本研究进行了重灸中脘穴治疗脾胃虚寒型2型糖尿病胃轻瘫的研究。

糖尿病胃轻瘫在中医学无此病名记载,根据其临床表现归属“痞满”“腹痛”等范畴。病位主要在脾胃,与肝、胆、肾、大肠、小肠有关。《素问·至真要大论》:“太阳之复……心胃生寒,胸膈不利,心痛痞满。”《素问·举痛论》:“寒气客于肠胃之间,膜原之下,血不得散,小络急引,故痛。”笔者认为糖尿病胃轻瘫,消渴阴虚为本,消渴日久,阴损及阳,脾阳虚衰。抑或素体本虚,劳倦过度,过食生冷,导致脾胃虚弱,中焦虚寒。脾胃阳气虚弱,运化腐熟功能减退,出现腹胀、早饱。脾不能为胃行其津液,津液敷布无权,聚为痰湿,阻遏胃气,上逆而呕吐。胃失温养,出现上腹疼痛,失其温煦,而致口淡不渴,畏寒肢冷。气虚则神衰,而致倦怠乏力。治疗应以温经散寒、调脾和胃为治则。

本研究采用重灸中脘穴中医特色疗法。艾灸疗法常应用于临床。《本草从新》:“艾叶苦辛,生温,熟热,纯阳之性,能回垂绝之阳,通十二经,走三阴……以之灸火,能透诸经而除百病。”说明艾灸功在温经通脉、调理气血、散寒止痛,具有较强的温补作用,故针对脾胃虚寒型具有较显著功效。现代研究表明,艾灸温补作用通过产生温热刺激激活穴位,改善气血运行,对人体神经-内分泌-免疫网络进行调节,进而调节脏腑功能[20]。既往动物实验表明,艾灸对于脾胃虚寒型胃脘痛大鼠,可明显增强胃黏膜血流量、促进胃排空和小肠推进[21],通过温热刺激促进人体胃肠血液循环,激发细胞活力、调节血液循环,促进营养物质的生成、转化、分布、利用,增强消化、吸收功能[22]。本研究选取的中脘穴,为任脉腧穴,胃之募穴,腑之会穴,手太阳、手少阳、足阳明、任脉之会。宋·王执中《针灸资生经》:“凡饮食不思,心腹膨胀,面色萎黄,世谓之脾胃病者,宜灸中脘。”该穴居胃脘正中,刺激中脘穴,充分发挥近治作用,具有和胃气、促健运、理中焦、调升降、除痞满之力。中脘穴浅层布有第八胸神经前支的前皮支和腹壁浅静脉的属支,深层布有第七、八肋间神经前皮支的内侧支[23]。刺激该穴能够反射性地实现对胃肠功能的调节作用。不仅能够增强胃肠蠕动,促进消化液分泌,且能加快胃肠血液循环,促进黏膜炎症、水肿消退[24]。既往动物实验表明,艾灸中脘穴能够升高消化不良大鼠胃窦组织中的Cajal间质细胞C-KIT表达量,促进胃排空,恢复胃动力[25]。

本研究结果显示,重灸中脘穴治疗脾胃虚寒型 2型糖尿病胃轻瘫,不仅可以提高临床疗效,降低主要症状评分,同时可以降低血清GAS、MTL水平,提高胃收缩频率、胃排空率,降低胃排空时间。说明重灸中脘穴治疗脾胃虚寒型2型糖尿病胃轻瘫,可调节胃肠激素,改善胃肠动力,促进胃肠功能恢复。