不同烈度区砌体结构震害调研及易损性分析*

李思齐 ,于天来,张明

(1.东北林业大学土木工程学院,黑龙江 哈尔滨 150040; 2. 西南交通大学土木工程学院,四川 成都 614202)

2008年5月12日,四川汶川县发生里氏8.0级地震,宏观震中位于汶川县映秀镇,震源深度14 km。此次地震是我国建国以来最强烈的一次地震,直接受灾地区达10万平方公里[1]。清华大学等[1]统计、分析了不同结构类别、建造年代、地震区估计烈度等因素对震害的影响情况,得出了砌体结构应加强结构体系和抗震构造设计、框架结构应加强围护结构和填充墙与主体结构的构造设计的结论。李宏男等[2]通过工程地质震害、建筑物震害、生命线工程的震害情况调查,得出了在强震区应对重要建筑应选取合适的结构体系来抵御地震作用、应加强桥梁结构与公路路基路面的抗震设计与研究的结论。孙柏涛等[3]在不同烈度区和不同的结构类型中选取了近5 000个建筑破坏样本进行震害调查,分析了砌体结构、底部框架-抗震墙砌体结构、RC结构的震害特征,对比研究了其各结构的易损性,给出了易损性矩阵。孙景江等[4]选取了震区的不同烈度区城市的离散点进行房屋建筑震害调查,分析了砖混结构水平裂缝、窗下墙交叉裂缝破坏产生的原因。李英民等[5]分别在都江堰市、绵竹县等高烈度区调查了砌体结构和底框结构的震害情况,指出了其主要破坏多表现为房屋转角部位局部崩落,或严重开裂以及墙体抗剪强度不足等的原因。张敏政[6]对都江堰1 005栋房屋震害调查资料进行了统计分析,给出了RC结构、砌体结构、底部框架-抗震墙砌体结构的震害情况。贾冠华等[7]对农村自建砖砌体房屋进行了震害调查,分析了该类房屋不同烈度区的震害特征,给出了降低其震害的建议。李碧雄等[8]对多层砌体结构进行了震害调查与分析,给出了教学楼破坏的主要原因为窗间墙承载力不足,并认为应合理设置构造柱进而提高结构的整体性、变形能力。孙爱伏等[9]结合都江堰房屋震害特点,分析总结了不同结构类型在地震中的失效模式及机理。结合都江堰震害调查结果,林迟等[10]分析了多龄期建筑楼梯间的典型震害情况,给出了该区域内多层砌体结构楼梯间震害较其他结构类型破坏严重,破坏比例达到7.6%的结论。

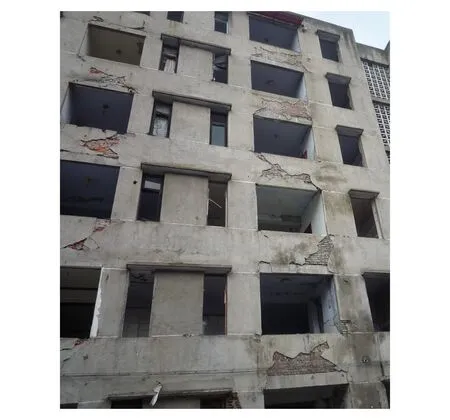

在震后结构震害调查中,多是在个别或不同地区针对RC框架结构、砌体结构、底部框架-抗震墙砌体结构、木结构、钢结构、砖木结构、土坯石结构选取部分典型破坏房屋进行调查分析[11],结合调查结果给出震害特征并提出合理的解决方法。但是,对于某一设防烈度下的房屋在不同烈度区的震害调查分析相对很少。而,汶川地震中某一城区处于多烈度区的情况较多,存在设防烈度区过大的情况。因此,本文对跨多个烈度区的典型城市的砌体结构进行了全面的震害调查与易损性分析。

1 都江堰结构震害情况

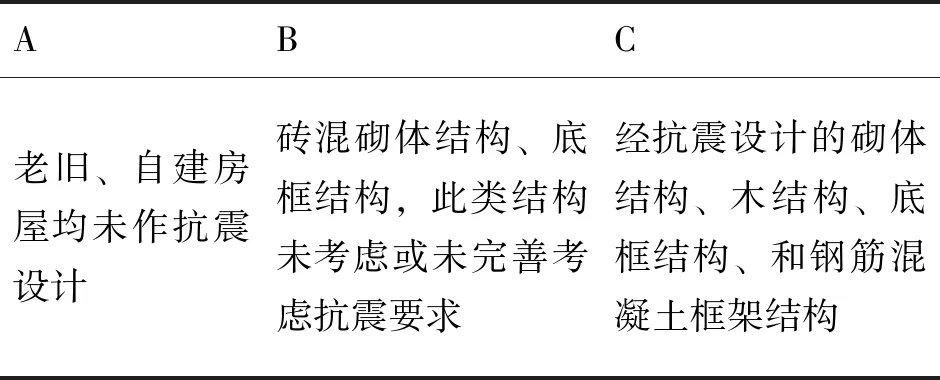

为了深入研究某一震区不同烈度区内结构的震害特征,2008年7月中国地震局组织人员对都江堰地区进行了震害调查工作。中国地震局给出的烈度分布如图1所示[12]。因其行政区域狭长、地跨Ⅶ-Ⅺ 烈度区,所以选其作为全部样本调查区域。该市的房屋结构类型大致可分为三类,如表1所示[12]。针对A类房屋,文献[6-7]中在不同烈度区选取典型结构进行了震害特征分析。B类为未考虑或未完善考虑抗震要求的砌体结构、底部框架-抗震墙砌体结构,文献[6]和[13]中详细分析了砌体结构、底部框架-抗震墙砌体房屋未考虑或未合理考虑抗震设计的震害情况,建议提高砌体结构墙体的抗剪承载力,控制底部框架-抗震墙砌体房屋底层与过渡层的合理刚度比等。C类为经抗震设计的砌体结构、底部框架-抗震墙砌体结构、木结构、RC框架结构。文献[1]和[14-15]中对典型结构的震害进行了调查,分析了不同结构各自的破坏特征。经调查发现:砌体结构房屋在整体调查样本中占半数左右,因其造价较低、经济性相对较好,多用于民居、学校、医院、写字楼等,应用非常广泛且资料丰富。但由于其材料具有较突出的脆性特征,抗剪、抗弯承载力较低,大量砌体结构砂浆强度严重不足、装配式预制构件连接较差等原因,导致大量该结构在强烈地震动作用下出现严重的剪切破坏甚至倒塌[16]。从大量宏观震害调查数据来看,部分未能合理设置抗震构造措施的砌体结构破坏比较严重甚至局部或整体倒塌[17],但也存在大量不同年代经过抗震设计的砌体房屋基本完好或轻微破坏,在都江堰设防烈度为Ⅶ度、基本地震加速度为0.1g下,在远超区域设防烈度的高烈度区仍有部分经过抗震设计的房屋基本实现了“大震不倒”的抗震设防目标。

本文对都江堰市3 991栋砌体结构进行了地震害调查分析,调查组按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震烈度表》(GB/T17742-1999)进行逐栋细致调查,发现在不同烈度区内砌体结构受到不同程度的破坏,除了窗间墙、纵墙、构造柱破坏严重外,横墙、窗下墙、开洞处、纵横墙连接处、装配式预制楼板连接处均出现较严重的破坏。值得注意的是,在调查中发现少量七八十年代低矮老旧房屋在此次强震作用下,因其变形能力较好体现出良好的抗震性能。

图1 汶川地震地震烈度分布图[12]

2 汶川地震都江堰砌体结构震害调查

砌体结构体系会因材料脆性而存在延性不足、墙体开裂、装配式预制楼板脱落、开洞处应力集中的现象。因此,本文相关震害调查人员对这些位置展开了详细的现场调查。

表1 都江堰市房屋结构类型分类

注:表中底框结构即底部框架-抗震墙砌体房屋结构。

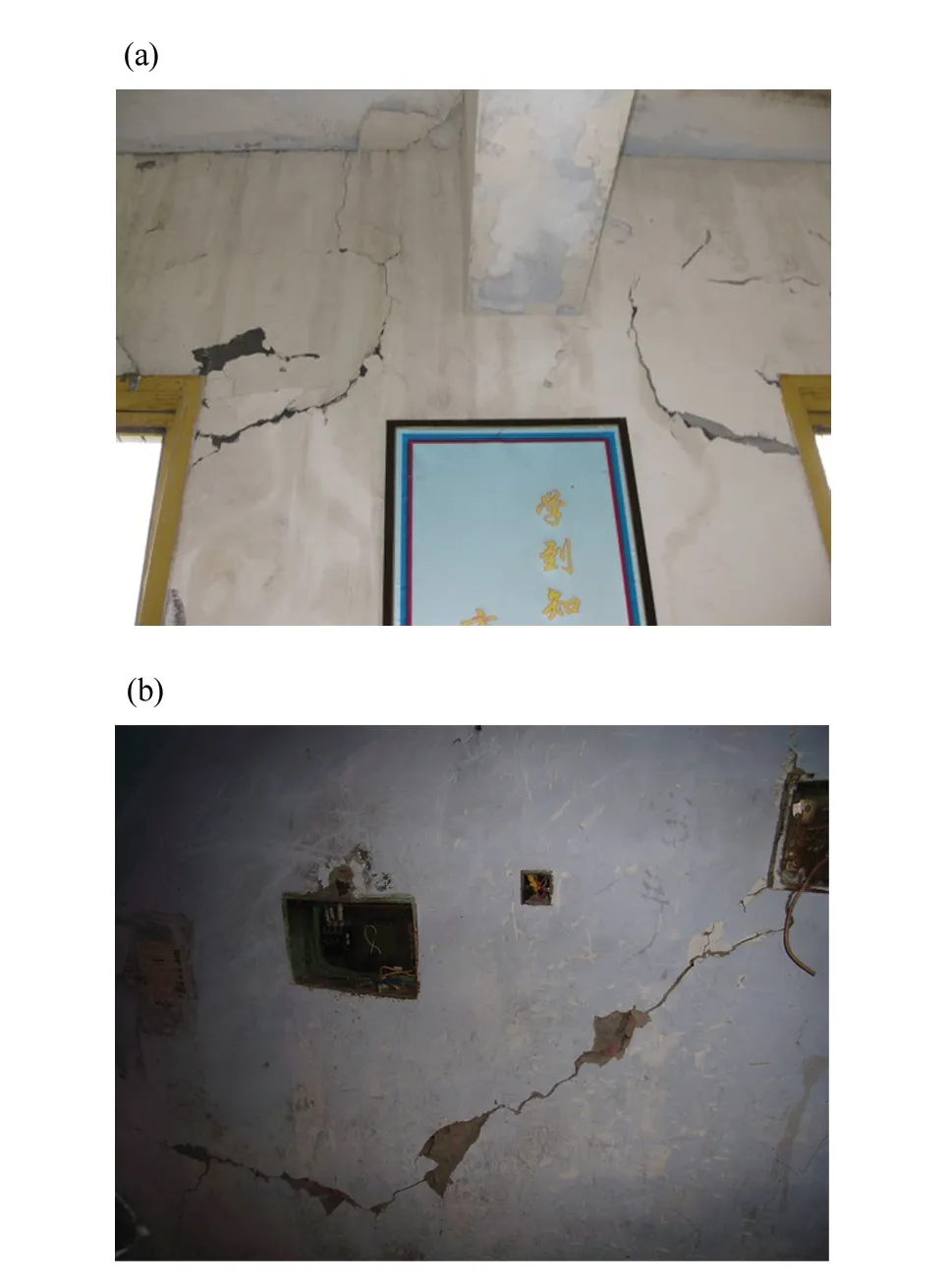

2.1 纵、横墙剪切型开裂

调查中发现裂缝多出现在窗间墙、窗下墙及较低楼层的纵、横墙上,如图2-4所示。在图2中,由于墙体主拉应力超过砌体强度,其抗剪能力不足,引起剪切破坏,在地震动往复作用下纵、横墙出现X型交叉斜裂缝。其墙体破坏相对严重,开裂严重墙体出现砂浆被震松、墙体被压酥,基本处于失效状态[16]。在图3中,多数纵向窗间墙失效一般因建筑采光需求而在纵向墙体上将窗口设置过大,窗间墙狭窄,使纵墙的截面惯性矩减小,且在自身平面内刚度过低[18],从而使整体砌体结构抗水平位移能力不足,当强震动对其作用时,由于强度不够及延性不足发生失效甚至倒塌。调查中还存在大量山墙破坏,如图4所示。山墙主要承受平面外的地震动作用,处于弯曲抗拉状态,其底部与楼层圈梁交界处是薄弱部位,砂浆抗拉强度较低,在反复动力作用下,山墙会沿砂浆缝方向开裂,当达到峰值加速度时会出现较重的斜裂缝。应严格按照砌体结构抗震规范设计与施工,合理加强山墙内水平拉结筋与构造柱之间的联系,以提高其侧向刚度和水平抗剪能力。

图2 窗间墙严重破坏

图3 窗下墙严重破坏

图4 底层山墙严重破坏

内横墙平面内刚度较大,是砌体结构的主要抗侧力构件,结构布置与水平地震方向平行的墙体震害主要体现在受剪破坏,多产生单向、交叉斜裂缝[18],如图5-6所示。应严格按照抗震规范要求设计、施工,避免出现窗间墙尺寸过小,且控制其高宽比,合理提高窗间墙承载力;调查中大量窗下墙严重破坏,应对其抗震能力的提高给予充分重视,加强山墙、横墙及纵墙的抗侧力,提高其侧向刚度,并保证其不同楼层刚度协调。

图5 内横墙交叉斜裂缝

图6 内横墙单向斜裂缝

2.2 墙体开洞处破坏突出

砌体结构房屋多用于民用住宅,调查中发现墙体上洞口周围存在不同形式的裂缝,如图7。这主要是因为洞口开设过大、过多,在窗及窗台两侧有很少的纵墙,当受纵向地震动作用时纵墙传力贡献很小,使结构受力不合理、传力不协调、竖向刚度突变,且门、窗上部未按照抗震规范设置过梁等措施,故在墙体开洞口处因产生应力集中而发生严重破坏。应严格按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中7.1.7的规定进行设计施工,结构体系应优先选用横墙承重或纵横墙共同承重的结构受力体系,纵横墙布置应均匀对称,沿平面内应对齐,竖向应上下连续布置,同一轴线上的窗间墙宽度应均匀,保证受力明确、传力合理,避免出现应力集中,在可能产生应力集中的部位给予加强,应根据设计要求设置门、窗过梁,合理控制因应力集中产生的开洞处破坏,使其具备充足的抗震性能。

图7 开洞处破坏严重

2.3 纵横墙交接处、构造柱严重破坏

建设年代较早的砌体结构因当时经济条件等因素制约,很少有设置构造柱,如图8-9所示。当水平方向地震动作用通过纵横墙传递到结构角部或其交接处时易产生应力集中[18],未设置构造柱的纵、横墙多出现竖向裂缝,峰值加速度过大甚至会造成局部墙体整片倒塌。

图8 未设置构造柱角部严重破坏

图9 纵横墙交界处破坏

调查中除纵横墙交界处因未合理设置构造柱发生墙体严重破坏外,大量构造柱破坏比较严重,多在窗间墙或结构角部出现水平裂缝或斜裂缝,如图10所示。部分震害严重的构造柱其抗剪能力严重不足,产生了水平位移,钢筋屈服形成灯笼状,混凝土被震酥脱落[14]。主要原因多为砖混砌筑材料偏脆性,其抗剪、抗弯强度等性能相对较差,箍筋间距过大、纵筋配置不足,加之未能严格按照规范施工,质量较差,加剧了角部构造柱剪切和剪压破坏发生的可能。但从抗震设计的角度考虑,构造柱承担了水平地震作用,其钢筋在屈服过程中能较好的吸收地震能量,起到了一道防线的作用[18],并与圈梁形成混凝土框架有效的约束了墙体,抑制了结构失效,一定程度上保障了结构的整体稳定性。震害调查发现在高于该区域设防烈度下发生地震作用,设置构造柱的砌体结构大多数能实现“大震不倒”。所以,应充分重视构造柱的设置,并保证其配筋率、材料强度、施工质量符合设计要求。

图10 构造柱严重破坏

2.4 大量经过抗震设计的砌体结构基本完好或轻微破坏

经过调查组全面细致调查后发现,处于高烈度区的都江堰,大量经过抗震设计的砌体房屋多采取构造措施提高其结构的整体性和延性。例如:按照抗震设计规范规定设置构造柱、圈梁等构造措施,加强预制装配式楼板与纵横墙之间的连接等,如图11所示。此类砌体结构大多数为1992年以后修建的,本次地震中按照该市设防烈度为Ⅶ度设防的砌体结构具有很大的抗震潜能,在高于本地区设防烈度的Ⅺ度区,部分砌体结构为基本完好或轻微破坏[3],表现出良好的抗震性能。调查中,西街区部分建造年代为八九十年代、解放前的砌体房屋,多以单层和二层为主,在不同烈度区震损等级评定为基本完好,如图12所示。

图11 经过抗震设计的砌体结构

图12 低矮砌体结构

3 砌体结构震害调查数据分析

震害调查小组对都江堰市8 625栋房屋结构进行了震害调查及震损等级评定,根据GB/T18208.3-2000将结构震害等级划分为:毁坏(5)、严重破坏(4)、中等破坏(3)、轻微破坏(2)、基本完好(1)五个标准,用以结构震损评定。但,考虑样本同一破坏等级中自身损伤比例存在差异,将震损等级分别用51、41、42、43、31、32、33、21、11来表示,其中对严重破坏、中等破坏分别又细分为(41、42、43)、(31、32、33)三个震害评定等级,按照不同烈度区宏观震害情况进行震损评定。砌体结构作为都江堰主要结构类型,占3 991栋,其中毁坏250栋,严重破坏698栋(41为187栋、42为325栋、43为186栋),中等破坏592栋(31为193栋,32为282栋、33为117栋),轻微破坏349栋,基本完好2 102栋。

3.1 数据统计与数值分析

对3 991栋砌体结构房屋的震害情况进行了统计分析。如图13所示,52.67%基本完好,8.74%轻微破坏,14.83%中等破坏,17.49%严重破坏,6.26%毁坏。调查中发现不同年代建造的该结构类型大多数均按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001、GBJ11-89)相关章节设计、施工,表现出较好的抗震能力。而中等破坏、严重破坏、毁坏的砌体结构多为处于高烈度区或未经过抗震设计的自建房屋。都江堰主城区的地震烈度为Ⅶ-Ⅺ度,而抗震设计的设防烈度为Ⅶ度,按照《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89、GB50011-2001)相关章节要求,经过抗震设计的砌体结构基本实现了抗震设防目标[6]。

图13 结构震害统计分析

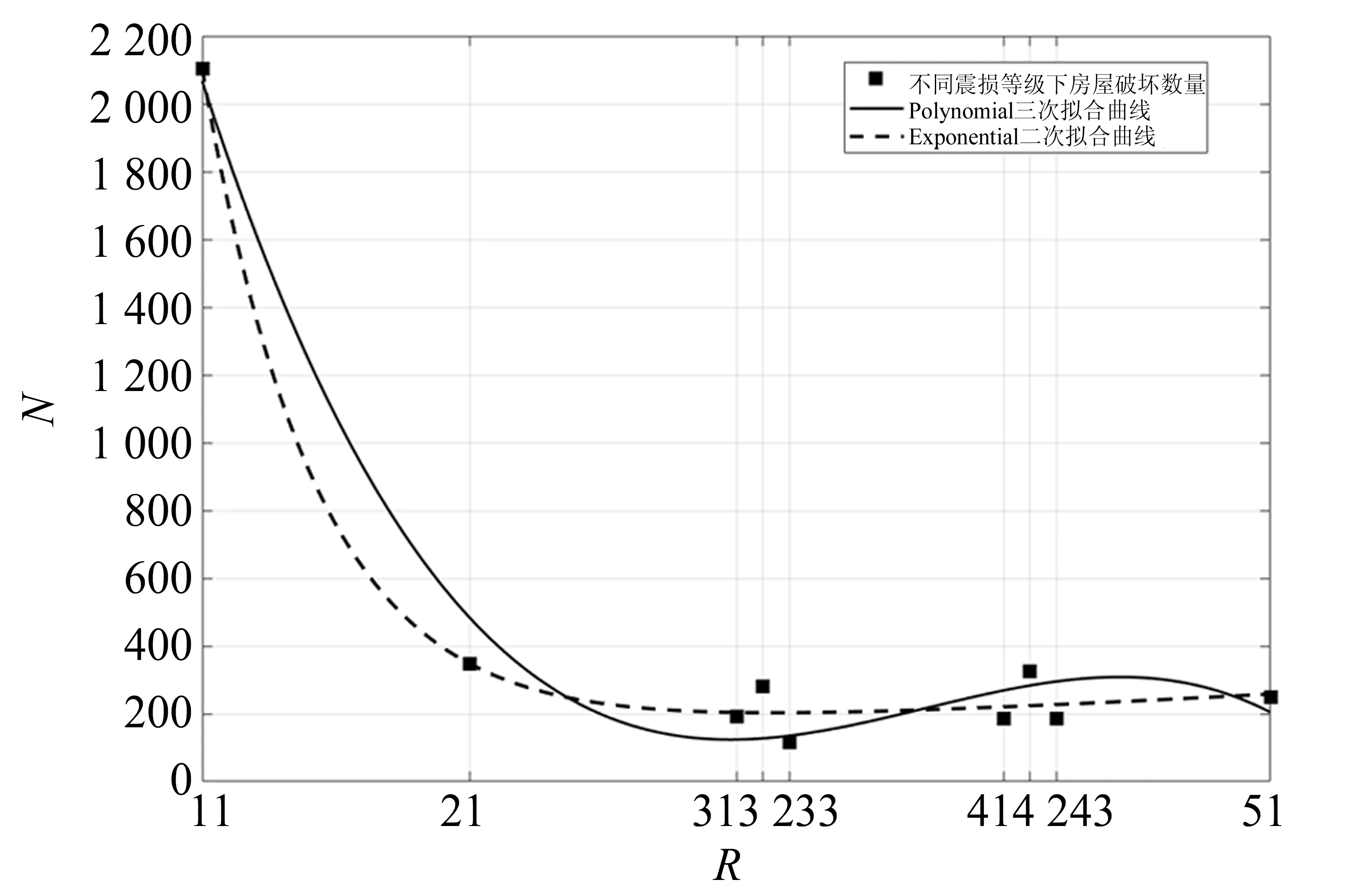

对该区域砌体结构震害调查的全部样本进行数值分析。由于数据是在不同烈度区取样的,而同一种结构类型离散性较大,在选取拟合函数模型及拟合次数时存在连续性差、鲁棒性差、方差偏大、一般性差等情况,未能全面、精准的评量该区域内砌体结构的震害规律。经过对大量数值模型及其算法的研究,发现Polynomial三次拟合、Exponential二次拟合的非线性数值模型能够连续的逼近其离散震害样本点,得到其震损等级(RD)与震害调查数量(ND)之间的关系,拟合模型中RD参照第三节中五个标准所对应的震损等级来选取。运用MATLAB数值分析软件对数据进行Polynomial三次拟合、Exponential二次拟合计算,按照95%置信区间得到数值计算的非线性模型,如式(1)-(2):

(1)

ND=25 540e-0.233RD+110.8e0.016 58RD

(2)

从Polynomial三次拟合、Exponential二次拟合的非线性曲线可以得到震损等级与震害数量的变化规律,如图14所示。

图14 震损等级(R)与震害调查数量(N)的非线性拟合曲线

3.2 地震易损性统计分析

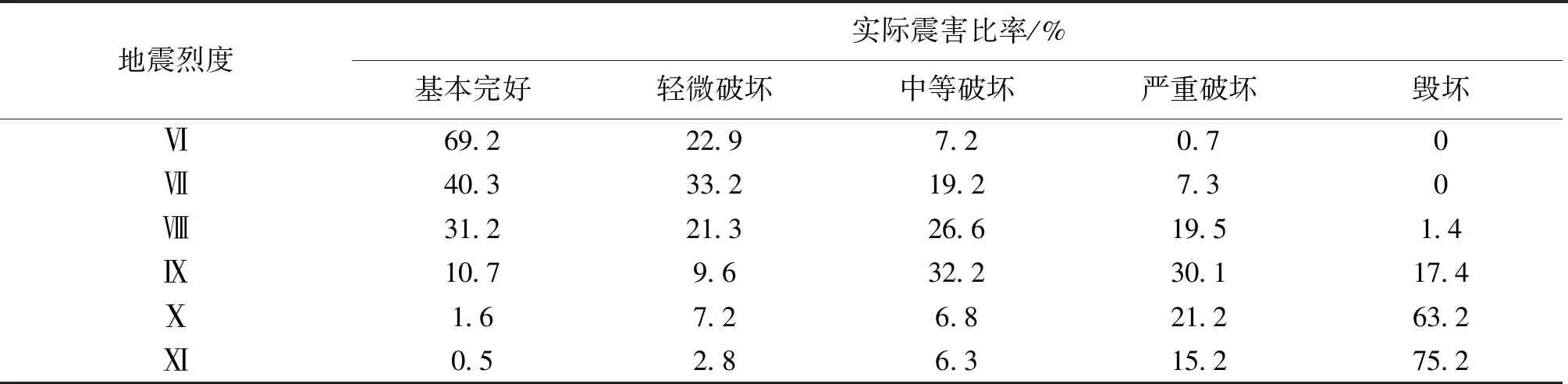

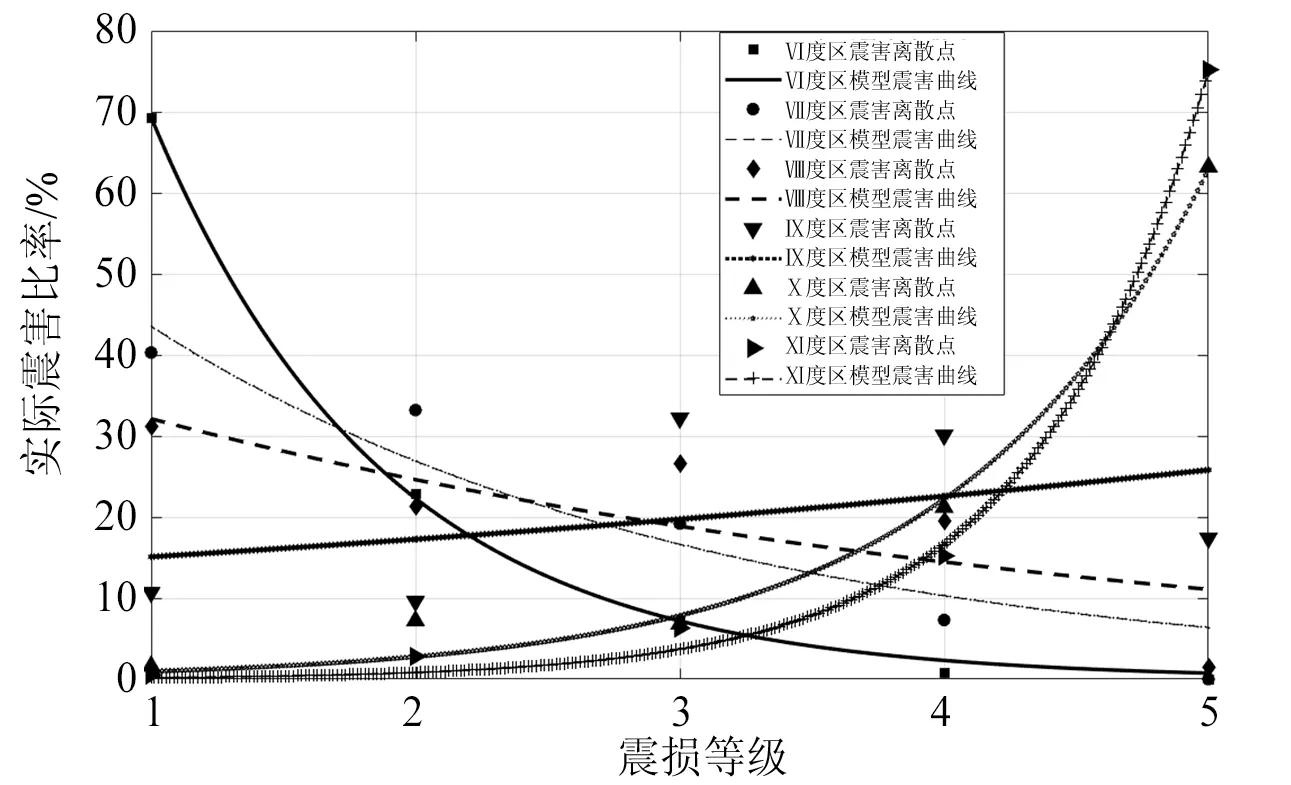

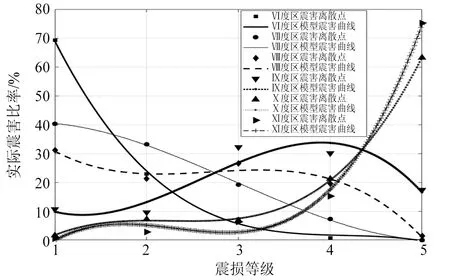

结构的地震易损性是指结构在地震作用下,发生某种破坏程度的概率或可能等级的概率,表示结构因将来可能发生地震而导致损伤或损失的可能性,是结构本身的特性[19]。地震易损性分析方法一般可分为:经验法、判断法、解析法、混合法。其中经验地震易损性法多根据震后调查数据进行统计,且多用于群体结构,及城市等大区域的震害评估和预测[20]。本文运用《中国地震烈度表》中结构震害的条文量化对都江堰全部砌体结构样本进行了评定,采用经验法对其实际震害数据进行易损性分析并建立了离散的易损性概率矩阵,如表2所示。从该易损性矩阵可以看出,烈度越低,发生基本完好和轻微破坏的概率就越高;而烈度越高,发生毁坏和严重破坏的概率越高。为了更深入的研究都江堰地区不同烈度区砌体结构的震害情况,根据胡聿贤提出的“多态准则”来区分轻重不同的震害程度。文中,采用本节提到的五种破坏状态来分析不同烈度区结构的易损性情况,结合3 991 栋砌体结构的实际震害数据,建立了Exponential一次(EFNLM)、Polynomial三次(PCNLM)非线性拟合函数模型,如公式(3)-(4)所示。拟合曲线如图15-16所示。

PI=ae(bRD)

(3)

(4)

式中,PⅠ表示在第Ⅰ烈度区内不同震损等级下实际震害的易损性概率,RD表示震损等级,a,b,m,n,p,c为回归参数因子。从图中可以看出,在Ⅵ、Ⅹ、Ⅺ度区内,基本完好(1)与轻微破坏(2)、严重破坏(4)与毁坏(5)之间结构的震害损伤情况变化突出,而在其他震损等级下震害损伤情况呈低烈度区负相关和高烈度区正相关的规律性变化;因本次地震属近场强震,在低与高烈度区会对结构破坏产生较明显的影响;而中等破坏(3)、严重破坏(4)之间的阈值确定也相对合理,使得拟合曲线能够连续的逼近震害离散点。此外,根据样本数据统计分析结果,大部分砌体结构破坏符合《中国地震烈度表》中Ⅵ度结构破坏的条文量化。按照都江堰Ⅶ度设防烈度来分析,严重破坏概率为7.3%、毁坏概率0%;Ⅷ度区开始有倒塌概率发生,而对该种结构造成较大危害的主要为Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ度区;从该地区的实际震害矩阵来看,砌体结构在本次地震中较好的实现了小震不坏、中震可修、大震不倒的目标。

表2 砌体结构实际震害易损性矩阵

图15 EFNLM函数模型曲线图

图16 PCNLM函数模型曲线图

4 结 论

1)对都江堰市砌体结构房屋的震害情况进行调查,并对其进行了破坏特征与机理分析,验证了《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)相关章节对其的理论指导意义。应合理设置构造柱、圈梁以提高结构整体性。对门窗、孔洞处应按照抗震规范相关章节要求设置过梁以避免出现应力集中。控制窗间墙之间的宽度不宜过小,调研中发现大量窗下墙破坏严重,应给予窗下墙充分关注。构造柱节点位置应保证足够的抗弯、抗剪强度,适当加密该处箍筋,保证纵筋配筋率、箍筋配箍率,提高砂浆强度等级与施工质量,避免因结构型式复杂及立面不协调而产生“鞭梢效应”。

2)通过对都江堰市3 991栋位于不同烈度区的离散调查点进行整体取样、归纳和统计分析,给出了该区域砌体结构震损等级与离散调查样本之间的非线性关系。

3)根据不同烈度区调查点样本、建立了该区域的结构易损性矩阵与VI-XI度区震损等级与易换性概率之间的非线性拟合曲线模型。

4)调查中发现大量建国前建造的低矮砌体结构在高烈度区震损较轻、砌体结构B类与底部框架-抗震墙砌体房屋震损情况较为接近、不同场地地震动空间差异、砌体结构在地震动作用下的方向性效应等问题应结合强震观测记录、近断层断裂等情况进一步深入研究。

致谢:所有的基础数据均来自中国地震局工程力学研究所都江堰震害调查小组及中国地震烈度标准研究课题组,其成果受益于来自中国地震烈度标准研究课题组、以及全国各大院校和科研院所20余名科考工作者近2个月的都江堰现场结构震害调查,在此衷心表示感谢!