系统调度范式:“最后一招”VS“常态指挥”?

张树伟

目前,虽然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,但整体形势有所好转。基于疫情对经济、社会与产业造成的严重影响,各种降低受损人群损失以及刺激经济需求的努力正在全世界展开。中国政府已经扩大财政赤字支出,放松了银根,致力于保就业、基本民生和市场主体;美国更是出台无限制印钞支持财政融资的政策;欧盟主要大国都推出了量级在几千亿至上万亿欧元的社会救助与经济刺激计划。但是,几乎所有的严肃学者与明智的政府政策都会强调,这些措施尽管是明确的、有很大力度的,但同时应当是“临时性”的—— 在经济恢复常态之后必须尽快退出,不能成为常态化安排。

这一思维范式与本期专栏讨论的主题—— 调度范式问题高度相关。大家都知道,电力是一种非常特殊的“商品”,具有连续不确定的需求,不能经济存储,需要实时平衡。不平衡的代价往往不限于需求得不到满足本身,也包括设备的损坏,乃至灾难性的大停电。每一个用电者无法保证100%用电的确定性,生产者也无法100%保证自身供应的确定性,因此,需要一个强有力的“中央”机构负责在某个时刻或个别情景条件下维持系统的平衡,哪怕意味着极高的成本,或者不计代价。

同样,我们也强调,这种维持系统平衡的角色同疫情期间的政策一样,不能常态化,不能赋予调度“常态指挥”的角色。调度的职责是处理所有市场主体自我平衡之后的“剩余偏差”部分(边际上的剩余量),其不能成为各个机组出力水平的“指挥官”。否则,权力会过大而又没有必要,短期内无助于调度提高快速计划水平与能力,长期来看则损害各个系统主体的自我平衡能力与激励。

本期专栏将讨论这一调度范式的形成、影响以及必要的改变问题。

欧美模式:市场平衡大部分,调度作为“最后一招”

电力系统的需求随时处于变化中,供给侧同样存在各种不确定性与突发事件。在可再生能源电力占比越来越高的情况下,出力不可控、变化更加剧烈的特征也日益明显。此时,如何保证供给与需求的随时平衡?这无疑是一个协调(coordination)问题。

美国的七大自由竞争市场,都有一个独立的系统运营商(ISO),根据各个市场主体的报价信息,联合出清电量与备用(reserve)市场,无论是日前,还是实时阶段,形成区分不同电网节点的电价、潮流与辅助服务安排。物理、交易与金融手段的嵌套如此复杂,以至于没有多少人能够真正完全理解其全部内容。但是从责任角度来讲,参与市场主体的平衡责任,其判定的基准是自身的承诺出力(commitment),也就是日前形成的“头寸”,而不是随时听调度指挥。

在其他厂网一体、仍旧维持管制的州,清晰划分责任界限的必要性不大。因为无论发多少电,谁来发,大家都是在“一锅里”核算的。调度的价值标准是经济调度—— 让此时此刻成本最低的机组去发电。

由于国家边界明显,欧洲形成了超过50个电网输电系统运营商(TSO)以及区域定价的基本模式。市场主体形成能量交易,覆盖从日前(往往占大部分)到日内(鼓励市场主体日内自我调整)的市场;TSO是平衡市场的唯一需求者,处理整个市场电量几个百分点的“平衡偏差”1。

生产者与消费者的生产/消费误差往往是不能完全避免的。无论是在欧洲,还是美国,调度都是市场参与者,是有限角色、平等市场的一员,而不是整个系统的“指挥官”。它们对于系统平衡的保障责任,是作为“最后一招”(last resort)——平衡市场以及危急情况来使用的。

数字化技术可以潜在地作为一种更好的协调机制吗

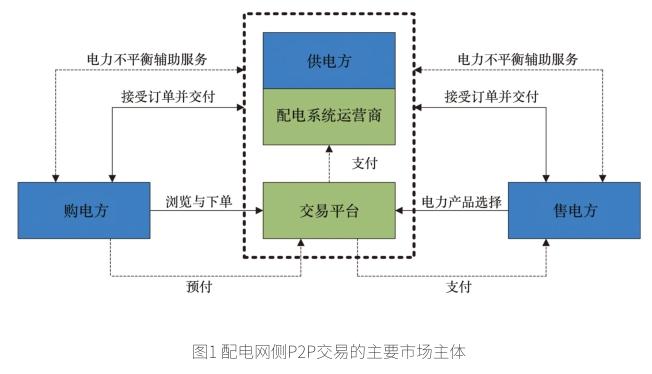

由于传感器成本的下降,数字化的硬件越来越便宜。软件一旦投用,也会随着使用规模的扩大而变得更加便宜。以前,构建在输电网上的批发市场,只有大的电力用户,以及集合商(aggregator)可以参加,因为系统存在高昂的交易成本(开户费、运营成本)以及很高的技术能力要求(熟悉整个系统安排)。如果解决了成本问题,我们可以设想会出现大量分布式设备的应用以及它们之间在更小尺度、更灵活的交易。比如在配电网侧的微网P2P交易2,图1给出了这一在配电网交易的主要主体以及它们之间的协调机制。

价格机制无疑是市场的核心要素。如果这些分布式主体的行为缺乏协调,那么系统的平衡无疑将极其低效率,甚至会危及系统平衡保障。比如,如果电动汽车集中在下班时段充电,对系统负荷的需求将是极高的。而通过实时电价引导的充电行为,将能够更有效率地匹配供给与需求。此外,灵活性的需求(需要通过价格信号引导),也是解决高比例可再生能源并网的必要平衡资源之一。

我国电力系统平衡“协调机制”的精确描述

我国的地理范围往往是上述ISO/ TSO的几十倍甚至更大,我国电网的电压等级也比欧美多出好几个。从调度体系安排来看,它是一个典型的类行政式科层体系,从国调、区调到省调、市调与县调,它们之间的关系并不(主要)是横向分工关系,而是纵向审查与决定的关系。

具体而言,在协调分工上,国调与区调确定跨省跨区联络线的潮流,作为各省平衡自身系统的“边界条件”,尽管并不清楚这种“计划确定”是基于何种价值标准。

大部分情况下的常态是每个省的分省平衡,市调与县调负责监测各自属地范围内的系统安全稳定。在多数情况下,省调是系统平衡的责任者与指挥官。它必须首先满足以上的边界条件,然后再考虑本省的机组出力与需求满足是否可行。这往往与系统平衡的有经济效率的选择—— “先本地平衡,正负电量有抵消,以此减少跨区潮流与交换的必要性,从而在长期减少电网投资”的常态范式完全相反。

这种基本形态的形成,以及集体行动范式,其特点通常是:

安全责任重大,但是仍旧不足够清晰,从而具有无限责任。因此,需要赋予其很大的权力。然而,没有明确的方法论来把握这个合适的“度”。

重复奖励具有某个优点的“劳模”。这么重大的安全问题,搞定了,就奖励调度/某些机组,给予其特权,跳过这是不是其应负的基本责任的讨论。此外,这个奖励完全不是独立于整个系统运行体系的,而是通过扭曲市场的方式去给予特权。

纵向审查而非横向分工体系。不同于一项复杂劳动的责任界限与横向分工,电力系统调度的不同时间尺度(年、月、日等)计划是基于纵向的審查体系,审查标准是模糊的“专家经验”,而不是明确的价值观标准。

“技术上没办法”就意味着合理的思维。调不下去的煤电就属于此类。最小出力显著地高于零是技术上不可避免的,但并不意味这就“有理由长时间待在系统中,不随需求波动,发电挣钱了”,而应该是付钱给别人,以补偿本来属于对方的市场份额—— 基于更有经济效率的标准。

小结

电力系统的复杂性是很高的。智能电网往往具有物理、通信、控制、交易等多个层面3。一个大的合乎逻辑的体系安排是,交易—— 生产者与消费者决定物理调度,而不是反过来—— 调度成什么样,交易就据此安排结算,这是一种披着安全保障外衣的“行政搅买卖”,而我们很难理解这种决定背后的经济理性。理论与实践上都存在更多其他更有效率的协调机制,并且以不损害安全保障程度为前提。

我国电力部门的协调机制,属于一种常态化指挥各个主体的范式。它存在逆向激励问题,也无法满足更短、更快交易的要求。要避免与数字化时代的发展形态形成相互钳制,平衡责任的有限性以及界限的重新划分是必不可少的工作。这也是短期电力市场得以顺利推进,取得进步的前提条件。

在智能电网与能源数字化时代,自动平衡能否替代“集中控制下的平衡”?平衡单元能否进一步细化?依靠算法,能否让我们彻底放心,进而放弃“控制”?这些问题的答案并不明确,但无疑是很有吸引力的。