新疆伊犁地区的地质条件及地质灾害影响因素分析

刘扬扬,魏学利,陈宝成,姜鸿辉,罗文功

(1.新疆大学建筑工程学院,新疆 乌鲁木齐 830046;2.新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院,新疆 乌鲁木齐 830000)

新疆伊犁区域包含8县2市,其中2市即首府伊宁市、直辖奎屯市;8县分别为伊宁县、尼勒克县、新源县、霍城县、昭苏县、特克斯县、察布查尔县、巩留县,总面积约为57344km2[1]。

伊犁地区是本国向西面经济、贸易、文化等打开的门户,起到列国大通道的重要作用。这些年来,随着公路建设投入不断加大,伊犁境内国道218线,省道316线,省道315线,国道219线等重要道路相继开建,然而在进行工程施工的过程中,遇到许多地质灾害问题,一些施工地段出现了滑坡,在暴雨、地震之后失稳,再加上人类活动进而加速了边坡失稳,既危及本地牧区草场与牧户的人身安全,又深重阻挠着本地产业可持续发展。

1 工程地质条件

1.1 地质背景

伊犁地域出露的地层包含新生界、元古界、中生界、古生界这四个不同时代的地层,其中新生界第四系更新世黄土在伊犁地域中、低山区的普遍遍布,为诱发型地质灾害的形成缔造了最为原生态的物质前提。伊犁区域的黄土不仅为风成淤积物,在风成淤积物聚集前就已经过充分的殽杂、搬运和筛选,同时近源与远源淤积物质的充分叠加,驱动黄土的结构特性和物质构成十分复杂[2]。伊犁地域黄土在空间上,竖直方向散布范畴上限制林带,高程2000m~2200m,下限与沟谷平原相连接,高程600m~700m;在水平地区上,伊犁地域的黄土同样具有遍布规律:①顶风坡相对于逆风坡较为多;②自西向东黄土的堆积厚度呈由薄到厚、再由厚变薄趋势,新源县为黄土最厚地区,同时黄土颗粒呈逐渐变细趋势。

伊犁地域黄土有两种较为发育,其中一种为沉积年月较早的且物理力学性质较好的第四系中更新统(Q2)离石黄土;另一种为风成堆积的第四系晚更新统(Q3eol)马兰黄土,疏松、多孔、且垂直节理较发育,湿陷性较强,冰雪融水渗流潜蚀和降雨侵蚀的耦合作用改变了黄土水动力条件和物理力学性质,导致力学性质较差,因此,由于离石黄土和马兰黄土的力学性质差异,马兰黄土地层成为了诱发滑坡的基本物质条件。

1.2 地形地貌条件

伊犁地域处于中国新疆天山山脉西部,地形地貌形状较混杂,大体呈现出“三山夹两谷第一盆地”的格局,三山即哈尔克塔乌山、科古琴山、特明山脉,两谷地一盆地即巩乃斯—伊犁谷地、喀什河谷地与昭苏—特克斯盆地。山区面积占全区面积70%以上[1]。

黄土遍及遍布是融雪诱发型黄土滑坡形成的最基本前提。黄土主要遍布在2200m林带以下中、低山区,主要为第四系和全新世早期黄土和晚更新统马兰黄土,是典型风力沉积物,局部存在水流冲刷堆积的次生黄土,具有明显层理,滑坡地带多分布在中、低山区,尤以海拔在1100m~2000m的中山带最为发育,山体和林带不仅可以使挟带黄土粉尘的气流形成涡旋,而且还起到挡风作用,使得黄土沉积在林带以下。黄土在地域散布上自西向东,先由薄变厚,再由厚变薄的遍布特征,驱动黄土滑坡发生的地区遍布也呈现出其特征。

因此,伊犁区域西面山区黄土最薄且滑坡规模小,接近中东部山区的巩留、尼勒克县黄土较厚,而新源县的黄土遍布达到最厚,成为该地区黄土滑坡地质灾患最为发育的地域。

1.3 力学条件

黄土滑坡的形成,与其本身的力学特性和外在的力学要素密不可分,伊犁地域的黄土在天然状况下强度较好。然而黄土是水敏感性地质体,在水的软化下容易发生黄土湿陷,其物理、水理性质改变和力学强度大降落是导致滑坡发生的重要要素[3]。

在融雪或降雨前提下,黄土的力学性质会急剧下滑,同时抗剪强度急剧下降,为滑坡的形成缔造了力学条件。黄土湿陷性强烈,由天然状态过渡到饱和状态,使内聚力残余值、残余内摩擦角均有不同程度的降低。特别是当较大裂隙倾斜角与地形坡向一致且裂隙倾角小于斜坡坡脚时,且浸水润滑后可形成滑坡等地质灾害。

另外,多山区的地势条件为黄土滑坡的形成提供了力学前提,坡陡山高,山坡、谷地、盆地的黄土在自身重力及外界要素的诱发下,形成张裂—蠕变—滑移的破坏模式,进而诱发了融雪诱发型黄土滑坡。黄土滑坡以30°~50°的陡坡产生滑坡的几率最高,占到滑坡总额的5成以上[4]。黄土抗剪强度遇积雪融水明显下滑的特征,以及伊犁山区坡陡山高的影响,是伊犁地区地质灾害频发的重要因之一素。

2 滑坡类型及破坏模式

伊犁地域黄土滑坡遍布广,滑坡后缘呈扶手椅状,具有垂范的滑坡特性。黄土滑坡以大中小三种形式存在,其中前两种形式的滑坡占主要地位,多以浅层滑坡为主,由于滑坡的滑动面大都发生在黄土内部,多属于黄土内滑坡,甚至是下伏基岩与马兰黄土接触面,大都发生在坡陡山高处;第三种形式的滑坡占次要地位,多以深层滑坡的形式为主,深层大型滑坡具有大、深、少的特点,多发育于前缘临空的深切沟谷地段,滑面多位于黄土层内部,其常常淤堵河道而诱发滑坡泥石流灾害链,如2002年发生在加朗普特大型融雪诱发型黄土滑坡,形成堰塞湖,在土与水的耦合作用机制下进一步演变成泥石流,影响S316公路至少6000m左右。

浅层黄土滑坡的坡面是在大气降雨、冰雪融水、自身重力及外界因素综合作用机制下而发生。深层黄土滑坡的发育特性显著,大概能包含所有滑坡因素,与此同时滑坡的前缘常常伴随着泉水出没。将黄土滑坡变形破坏过程概况总结出地质—力学模式:后缘张裂—整体蠕动—整体滑移的破坏模式。

伊犁地域浅层中小型黄土滑坡多属于推移式滑坡,深层大型黄土滑坡多属于牵引式滑坡。浅层滑坡基本上是在降水或融雪时,致使黄土的自身重力增加导致下滑力的增大,发生推移式浅层滑坡;深层滑坡是在前缘临空面在水流、人为或其他外界的潜蚀作用下,前缘受力失稳导致前缘滑动,进而使整体滑坡体发生蠕动,直接致使后缘产生裂缝,随着前缘的不断滑动,后缘裂缝逐渐增大,导致整个坡体发生整体滑移,滑坡规模大、范围广。

新疆加朗普特滑坡为一典型推移式滑坡,据加朗普特滑坡滑带土剪切试验可知,滑带土由天然状态过渡到饱和状态,峰值内聚力由26.1kPa降低至24.15kPa,峰值内摩擦角由26.25°减少到22.63°,内聚力残余值降低34%,残余内摩擦角降低13%,由此可见,融雪和降水沿垂直节理入渗,滑带土逐渐增湿软化,促使其抗剪强度大幅度降低,随着节理裂缝扩展贯通,在坡脚出现线状泉水渗出点,冬季发生冻结时将阻碍地下水排泄,改变坡体内水动力条件[5],造成坡体内饱和水区和土体软化范围进一步增大,致使在含水量差异较大层面易形成滑坡软弱滑动面。

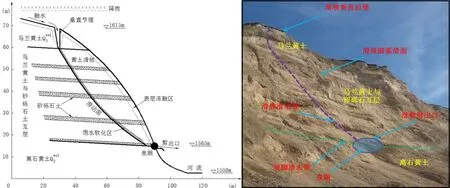

图1 加朗普特滑坡纵断面结构图

3 影响因素

伊犁地域的地质灾害的发生不仅有其内在原因如大范围厚层黄土,还有特殊的气候条件、地震以及人类工程活动等外界要素,是发生滑坡灾害的影响因素。

3.1 大范围厚层黄土

大范围的厚层黄土是伊犁地区黄土滑坡形成的最基本前提。黄土主要散布在2200m林带以下中低山区,主要为第四系全新世早期黄土和更新统马兰黄土,是典型风力沉积物,局部存在水流冲刷堆积的次生黄土,具有明显垂直层理黄土与卵砾层互层结构,这可能与晚全新世以来经历了多次气候干湿波动,在小冰期时以降水增加和径流增大有关[6]。黄土是水敏感性地质体,在水的软化下容易发生黄土湿陷,其物理、水理性质改变和力学强度大降落是导致黄土滑坡发生的重要要素[3]。

滑坡的形成机理实质就是滑带土的变形破坏过程,滑坡的发生取决于滑动面土体的变形破坏过程[5]。在増湿过程中,黄土强度和变形特征将发生显著变化[7],在融水和降水入渗下,滑坡滑动面的干燥黄土随含水量增加,其物理形态将由脆性向塑性转变,进而抗剪强度大幅度降低,导致滑坡发生。

3.2 特殊的气候条件

伊犁地区地质灾害发生在4月~5月份,这可能与3月~5月份春季融雪有关,积雪融水易沿黄土坡体薄弱部位发生渗流浸润,这种渗流浸润作用在阴坡常常持续2个月~3个月,且过程较为缓慢,故融水的长期水流浸润易在阴坡潜蚀黄土形成落水洞或地裂缝;另外伊犁地区冬季温度可降低至零下20℃,冻土厚度约为1.2m~3.7m,故冻融作用不仅存在于地表,也可影响到斜坡深处,又加上日温差较大,白天积雪融水进入裂缝后在夜晚发生冻结,每年冻结时间约为20天~30天,每年冻融交替循环作用将在黄土裂缝内产生冻胀和噼裂作用[8],加速伊犁地区地质滑坡裂缝扩展和贯通,这与实地发现78%黄土滑坡发生在阴坡相符,张鸿义等[4]和尹光华[9]也发现在凹坡上、半阴坡、沟谷阴坡出现滑坡较多。而每年4月~6月份恰逢雨季高发期,强降雨进入地裂缝可对黄土产生渗透侵蚀作用,进而诱发黄土边坡发生蠕动变形和滑动破坏。

由此可知,冰雪融水和降雨的耦合作用构成黄土滑坡的优越条件,极大加剧滑坡发生的概率。因此,黄土斜坡土体在长期冰雪融水浸润作用下,已接近临界破坏状态,在雨季暴雨激发下,极易发生滑坡灾害。

3.3 地震

地震因素和其他强烈振动对滑坡的影响主要表现在两个方面:第一方面,地壳振动产生的能量将加速滑坡体由重力势能向动能的转化,刹时可导致抗剪强度大大降低和坡体受力的失去平衡,致使斜坡稳定性忽然遭到破坏,从而加快或诱发滑坡的产生;第二方面,强烈的振动将振松岩土体结构,加剧地表由裂隙向裂缝的转变过程,便于积雪融水的入渗,使岩土体抗剪强度急剧减小,最终激发斜坡失稳,形成融雪诱发型黄土滑坡。

伊犁区域地震基本烈度为7°~8°,地震动峰值加速度为0.15~0.20。一般认为由地震引发滑坡事件多发生在5级以上震区,且随着震级增高则滑坡数目呈增大趋势[10]。伊犁地区中小地震暴发比较频繁,据中国地震台网1970年至2015年间地震记录,在距则克台河200km范畴内共发生M≥3.0级及以上地震470次,其中≥6.0级以上地震仅为3次,震中距则克台河距离变化于71km~117km之间,震级为6.0>M≥5.0的地震共产生16次,则克台河距震中距离为41km~142km,附近频仍的地震动反复作用多次后将引起了岩土体的累积变形,从而发生累进变形效应[11],主要表现为地震作用对斜坡岩土体结构产生扰动,促使新裂缝形成或原有裂缝扩展,从而为水流渗透侵蚀提供优势渗透通道。

3.4 人类工程活动

人类活动在滑坡形成和发展过程中也具有重要作用,加速黄土坡体地裂缝和落水洞的形成与扩展,包括牧民放牧、修路切坡和矿山开采等,其中,牧民放牧和采药挖掘的影响最大。在春、秋季节,每年约有2000多人在则克台河挖掘甘草和党参等草药[12],破坏地表草被根系和黄土结构,在山坡形成多处散点分布的薄弱区,在降雨、融水作用下发生渗透潜蚀形成落水洞;在冬季,植被枯萎且大部分被积雪覆盖,大量牲畜需要沿山坡寻找裸露草场,故沿斜坡地形较缓处踩踏多条小径,形成集中汇流聚集带,又加上根系短浅的牧草对斜坡固结作用较差,致使植被保水、固土作用减弱,致使踩踏小径成为融水入渗潜蚀的薄弱部位,现场发现沿小径形成多处串珠状落水洞和由落水洞扩展、贯通而形成的地裂缝。

另外,随着温度的升高,当地裂缝内或附近积雪融化后,大量融水沿地裂缝发生潜蚀和冻胀作用,促进地裂缝的扩展、加深和贯通,促使坡体软弱结构形成和蠕动变形,这一现象在西北黄土滑坡区普遍存在[3]。

图2 地裂缝的形成过程

4 结论

原生地质条件及外部多种要素耦合作用导致伊犁地区地质灾害频繁发生。广泛分布的厚层、疏松、多孔、风成堆积的马兰黄土是构成滑坡发生物质基础,高陡的山区地形为滑坡滑动创造了动力条件,频繁的地震和人类的活动,促进地裂缝形成和扩展,冰雪融水渗流潜蚀和降雨渗透侵蚀的耦合作用加剧滑坡蠕动变形和滑动破坏,导致伊犁地区地质灾害广为发育。