美剧在中国传播的历程与策略:一项文化史分析

刘一辰

(深圳大学艺术学部,广东 深圳 518060)

一、引 言

美剧是美国电视行业在全球范围内传播范围最广、影响力最大的节目类型,其在中国的传播已有近40年的历史。美剧在华传播始于中美两国关系的全面正常化。1979年,随着中美正式建交,两国的文化交往进入新的历史时期,双方很快签署了一系列文化交流协议,其中就包括我国国家层面对美国影视作品进行引进和播出的相关内容。1980年,两部美剧《大西洋底来的人》和《加里森敢死队》先后被引进中国并经由中央电视台播出,迅速引起了中国观众的追捧和热议,在当时的历史语境下产生了巨大的文化影响,激发了20世纪80年代初期大众关于西方文化影响的讨论。从那以后,美剧在中国的传播便始终未中断,其主流媒介也经历了从电视、录像带到碟片、互联网的发展。美剧在中国的传播既是特定历史语境带来的必然结果,也符合文化全球化的一般趋势。但在这一过程中,有一个问题亟待回答:美剧在中国的传播究竟是一个“无差别”的过程,还是一个依照不同类型形成了差异化传播路径的过程——或者说,“类型”究竟在美剧在华传播的过程中扮演了什么角色?

类型研究是20世纪大众文化研究的一个重要方式。“类型”(genre)一词在字面意义上与“种类”(kind)、“类别”(sort)、“型态”(type)等词相近,主要指将研究对象按照特定的、通行的、约定俗成的标准进行分类后所形成的认知体系;而所谓的类型研究,就是要通过对分类所依据的惯例和程式的考察,将拥有相同特质和元素的文化形式加以区分,并对其属性、媒介和影响上的差异之处进行辨析。类型分析可广泛运用于文学、绘画、电影、电视、音乐、电子游戏等研究领域。美国学者霍拉斯·纽卡姆在其著作中首次将类型分析运用到电视节目研究中,为后续的相关研究设立了典范。纽卡姆在书中将电视节目划分为8 个类型,其分别对每一类型的结构特征进行了深入研究,并对这些结构特征与不同社会因素之间的对应关系做出分析。纽卡姆进而提出,电视在本质上是一种程式化的媒介,而每一种节目类型的形成都是某种“程式”或者某系列“程式”发展进化、不断改良的结果。纽卡姆强调,类型的形成与社会语境之间存在相关关系,对类型的考察不能脱离对传播者、受众以及社会文化的全面理解。而类型对于观众的收看和选择行为以及电视节目的生产机制也有重要的意义[1](P22-24)。

美剧在进入中国的历程中,除了为符合中国传播规范而进行的内容删减外,其本身的类型程式并没有因传播环境的不同而产生变化。但从观众的角度看,对于不同类型美剧的接受程度却体现出了明显的差异。因而我们有必要对在中国受到广泛欢迎的美剧类型进行一个系统的梳理,同时探讨某些类型得以在中国流行的社会原因。本文是一项传播文化史的研究,主要借助类型分析方法,通过对既有的在中国传播美剧类型的深入整理和立体省察,实现对不同类型美剧在中国传播规律的准确分析。此外,本文还将尝试对美剧在中国传播的运作体制和推广策略进行探讨。

二、概念辨析与文献回顾

在对美剧类型进行历史性梳理和系统阐释之前,我们首先需要对“美剧”的概念内涵进行辨析。

纵观相关研究文献,对“美剧”这一概念进行界定的方式主要有两种:一是将某种具体的节目类型等同于“美剧”,例如认为美剧就是肥皂剧、情景喜剧等等;二是直接将“美剧”一词视为“美国电视剧”的简称[2][3]。这两种界定方式显然都是非学术性的。众所周知,文化产品的跨域传播往往要经由翻译的过程,除对文本本身进行译介外,产品的名称、类型和指称范畴亦必然经历了本土化的吸收和变异。针对“美剧”的概念界定,也存在着概念在跨域传播过程中自然而然地产生并约定俗成地被使用这种本土化现状。我们从名称译介、指称范畴和传播载体3 个层面上对“美剧”一词在中国语境下的概念内涵做出辨析。

首先,需要指出的是,在英文中并没有对该词汇的直译,拘泥于字面意义的翻译和理解对“美剧”概念进行界定显然是不适合的。通常情况下,美国的电视节目多以类型进行界分[4]。比如,纽卡姆将美国电视节目类型分为情景喜剧和家庭喜剧、西部剧、神秘剧、医生律师剧、探险节目、肥皂剧、新闻类体育类纪录片类以及新型节目等8 个类型[1](P25-211)。

其次,“美剧”不完全等同于“美国电视剧”。由于受到汉语简称习惯的影响,国内学界及业界多认为“美剧”一词是对应“美国电视剧”的缩略词。但事实上,美国电视产业中并不存在“电视剧”这一概念。“电视剧”在中国特指在电视上播出的一种虚构的、连续性的叙事艺术,而“美剧”是一个涵盖剧情剧、喜剧、真人秀等各类不同节目形式的概念。

第三,在当前的媒介环境下,美国本土的大量“美剧” 并不是通过电视媒体而是通过各种类型的数字媒介形式播出,如果只把“美剧”中的“剧”理解成为“电视剧”,也是不符合当下影视作品跨平台、跨媒介传播现状的。技术的发展和转变在不断拓展着“剧”的内涵。随着传播技术的发展,美剧早已打破传统电视媒体播出的渠道限制,在网络新兴媒体上逐渐兴起并分流大批传统媒体的受众。

事实上,在美国电视节目在华传播的早期,也并未出现“美剧”这一指称,“美剧”一词在中文语境下的出现是新媒体时代到来之后的事。也就是说,当“美剧”一词诞生的时候,中国观众的主流接受方式早已互联网化。因此,“美剧”中的“剧”其实是一个相当抽象的概念,实际上是其粉丝依据历史审美经验而创造出的一个约定俗成的指称;我们对它的理解,也不宜过于“实在”。

自2005年以来,以《老友记》《越狱》为代表的美剧风靡国内市场,美剧正式成为一个显著的流行文化现象。同时,国内学界也涌现了一批相关学术研究,这些研究多从传播学、影视艺术学以及文化产业等学科视角切入,对美剧的产业、制播模式、内容文本、受众等传播要素的讨论均有所涉及。其中绝大部分研究主要集中在对美剧本身的内容文本、受众接受以及传播效果的描述。如吕晓志考察了美国情景喜剧类型的发展历程,指出情景喜剧这一电视艺术源自根植于美国大众文化深层次的广播艺术形式,而它在美国的发展和流行也并非偶然[5]。苗元华详细讨论了犯罪类型美剧的多元叙事形态,认为犯罪剧对人物心理的刻画是叙事重点,但是也有可能对观众产生不可预估的消极影响[6]。田浩以美剧受众为考察核心,通过实证方法,剖析了美剧吸引力的内外心理场的构建方式[7]。何国平和姚瑶则从传播技术的层面分析了《越狱》受到受众推崇的原因,同时也指出网络影视传播过程中的版权隐患问题[8]。赖黎捷、黄慧以美剧《风中的女王》的受众迷群为研究对象,分析了粉丝以网络为平台进行评论文本生产和身份建构的行为等等[9]。值得一提的是,美剧的跨文化传播研究是美剧研究中极为重要的一部分,同时也是近年来学界研究热点话题之一。例如王亚楠系统阐述了《生活大爆炸》的跨文化传播力,认为其传播过程对中国影视剧的对外传播有启示性的意义[10]。同样,刘娜、侯麟娟也以美剧《生活大爆炸》中出现的中国元素的符号为切入口,阐述了“刻板印象”是如何通过大众媒介在受众心目中建立的[11]。近年来,伴随着新型数字媒体的勃兴,美剧在生产和播出过程中的流媒体转向同样引起了学者的关注。例如陶梦頔、王甫即认为美国流媒体网络平台巨头Netflix 的交互式美剧播出新样态赋予了美剧全新的叙事特征,并且向观众提供了其他美剧传统播出平台所不具备的沉浸式体验,而这也对当下的网络视听内容产业的创新发展具有重要的启示性意义[12]。

综上所述,国内学界针对美剧的传播规律和经验已经有了一定数量的研究成果。但是,现有研究多为描述性研究,缺乏对美剧在中国本土传播的历时性分析与系统性理论阐释。在全球化背景下,美剧的成功对外传播并不是偶然现象,而是美国的电视工业遵循着特定的文化发展逻辑、有意识地采取了具体传播策略的结果,而类型化就是其中一种十分重要的策略。

三、美剧在中国的类型传播历程

通过梳理改革开放以来的中国电视史,我们不难发现美剧在中国传播的历程经历了4 个阶段。

(一)初涉中国的局部经验:20世纪80年代美剧的引进与电视传播

20世纪80年代是中国当代史上极为独特也极为重要的历史阶段,这一时期国内外政治环境均有崭新的变化:与欧美国家邦交的正常化与改革开放进程的启动令中国全球政治外交局面逐步拓宽,为美剧跨越政治壁垒进入中国奠定了必要的政治文化前提。面对全国亿万电视观众,一时间猛然扩大的电视节目消费群体和匮乏的节目资源之间的矛盾凸显出来,电视台出现了节目饥荒。在这样的现实契机下,境外引进译制作品就成为了一种务实的选择,这一选择既对开放的时代政治文化氛围做出了积极回应,也有效地解决了稚嫩的中国电视业在发展过程中遭遇的一个重大的危机[13]。从1979年到整个80年代期间,中国引进播出的美剧从数量和类型上看都不算丰富,但其产生的社会影响力非其他境外(如日本、中国香港)电视剧可比。从类型上看,科幻片(如《大西洋底来的人》《时间隧道》)、动作冒险和警匪侦探片(如《加里森敢死队》《斯蒂尔传奇》《神探亨特》)以及传统美式剧情片(如《鹰冠庄园》)最受观众欢迎。

尽管在20世纪80年代的中国文艺界,精英话语在知识界备受推崇,从而深刻地影响到电视文化的形态[14],但随着港台歌曲、喇叭裤、通俗小说、霹雳舞等通俗文化样式的流行,大众文化以生机勃勃的势头开始兴起,电视节目的大众文化属性也随着时间的推移而日趋明朗。在这一时期,我国主流电视台引进的境外影视作品以电影居多,而美剧作为诸多国别影视作品之一,自然无法在类型上包罗万象。但是美剧的引进不仅让国内观众见识到与国产电视剧大相径庭的故事主题和内容,其类型化生产也在一定程度上引导了中国观众此后对特定电视剧类型的审美倾向。

(二)产业化与国际化构想:20世纪90年代消费文明驱动下的美剧传播

自20世纪80年代起,以流行音乐、通俗文学、明星制和通俗影视剧为代表的大众文化景观在华夏大地悄然潜滋蔓长。进入20世纪90年代后,大众文化在消费文明的带动下以强有力的姿态介入并参与了处于转型期的当代中国文化的重构,主导了人们的各种通俗化、娱乐化、世俗性的需求,一个全新的文化语境渐次生成。

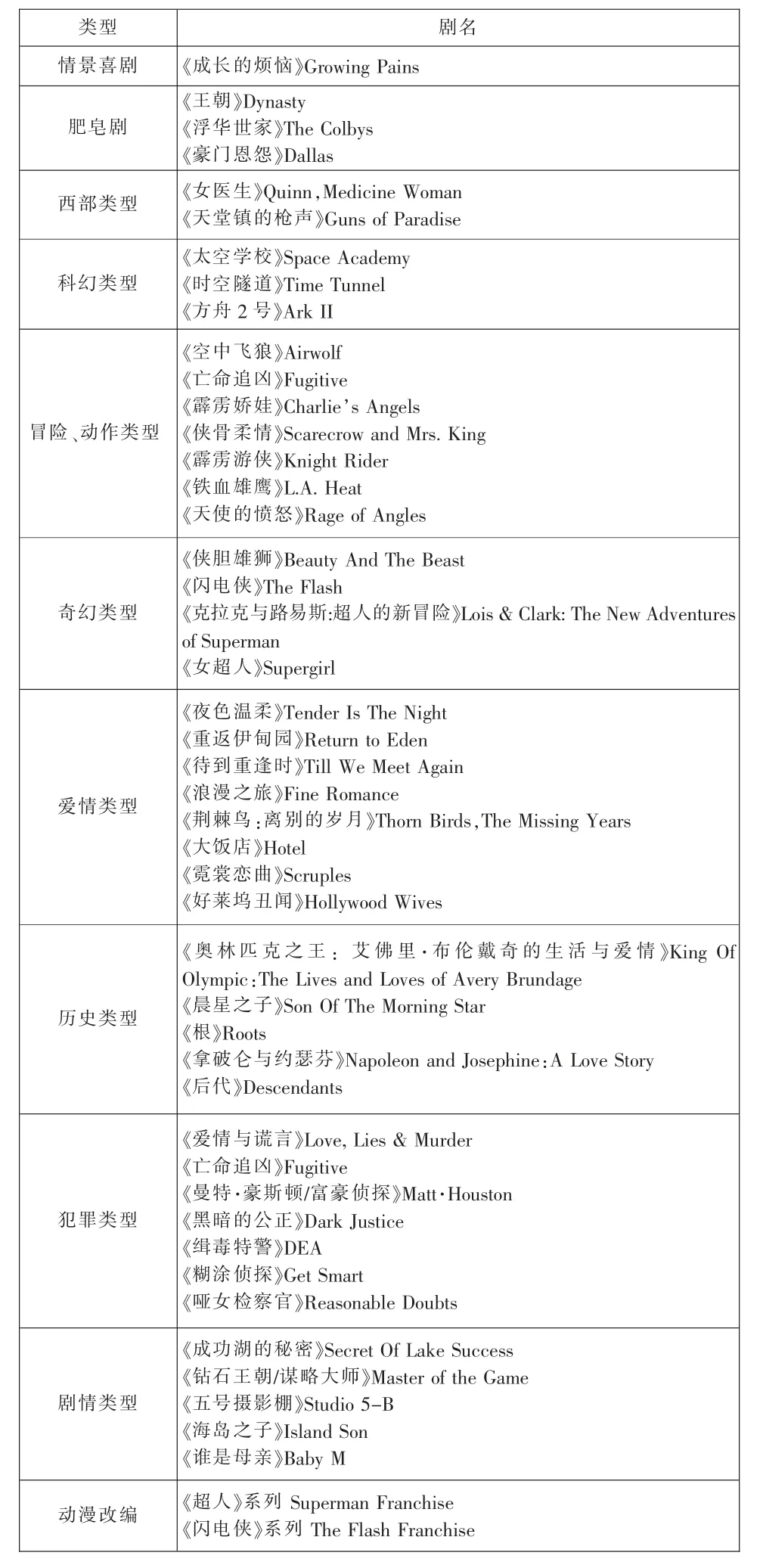

海外引进的影视剧无疑成为这场大众文化热潮中难以忽视的重要组成部分,尤其是带有鲜明商业化、娱乐化特征的美剧,更是成为中国大众文化形式中最引人注目的部分。在20世纪90年代较为丰富的美剧类型中,鲜有如20世纪80年代的《大西洋底来的人》和《加里森敢死队》那样的“现象级”个案,但更加细化的类型选择却在总体上更好地满足观众日益多元化的观赏诉求。除在20世纪80年代颇受观众欢迎的科幻类型、动作冒险类型和剧情类型剧外,情景喜剧、肥皂剧、爱情类型以及一系列由美国畅销动漫作品改编类型的美剧都活跃在电视荧幕中,为观众带来各式各色的美式剧情片体验(见表1)。

在诸多美剧类型中,以《成长的烦恼》为代表的情景喜剧最令人瞩目。情景喜剧的英文原称situation/situational comedy,指的是“一种叙事性系列喜剧,长度一般为24~30 分钟,有固定的演员和布景”[15]。1982年中国引进并播出的美国情景喜剧《火星叔叔马丁》 成为中国观众接触到的第一部美国情景喜剧。20世纪90年代初,上海电视台连续两年播出《成长的烦恼》,并引发了热烈的讨论。从类型谱系上来讲,《成长的烦恼》 是典型的情景喜剧,为20世纪90年代的中国观众展现了一幅理想化的现代家庭伦理图景,可以称得上是美式情景喜剧在中国传播历史上的里程碑之作。该美剧不仅是伴随一代人成长的集体童年回忆,也为中国电视剧后来的创作发展发挥了重要的启示性功能。

表1 20世纪90年代国内引进播出美剧的类型概况

20世纪90年代引进播出的肥皂剧凭借其别致的故事构思也深受大众的喜爱。在中国播出的两部美国长篇肥皂剧巨制《鹰冠庄园》和《豪门恩怨》都专注于讲述美国富裕阶层家庭内部的权力争夺和勾心斗角的故事,向观众展现了一个红酒庄园世家和一个石油巨头的奢华上流社会生活。在动辄上百集的肥皂剧中,情节和人物会随着时间的延续而逐渐模糊,但剧中随处可感的美式奢华之风以及物质享乐的符号表征却是历历在目。在故事叙事之外,肥皂剧也将其背后的意识形态隐匿于大众商品的通俗性和娱乐性之中进行着普遍的传播。

奇幻类型也是颇具特色的美剧类型之一。中央电视台《正大剧场》栏目播出的《侠胆雄狮》,以及后期的《超人》系列、《闪电侠》系列都用超越现实的想象,为中国观众勾勒出奇幻的叙事图景。如同当年引起热潮的科幻美剧一样,奇幻片将现实和幻想相互交织,用美好的符号外衣来遮盖现实的不尽如人意,满足人们的想象。

爱情类型、西部类型、犯罪类型和剧情片等以现实主义题材为基调的类型美剧也于20世纪90年代活跃在电视屏幕中,为观众呈现了更多面的美国现代社会风貌。以讲述美国黑奴历史的话题性作品《根》及其续集《后代》为代表的历史类型美剧也受到很多中国观众的欢迎。此外,还有部分动作冒险类型美剧让20世纪80年代观众的审美喜好得以延展,《霹雳游侠》《空中飞狼》等动作冒险剧也因此拥有相当数量的忠实观众。

在旺盛的民间文化消费需求和消费主义话语合法化过程的驱动下,20世纪90年代美剧在中国的类型化传播逐渐成熟,比20世纪80年代的美剧更深刻地参与建构了中国观众的公共文化生活,成为形塑中国大众文化风貌不可忽视的文化要素。

(三)暗潮涌动的“地下”经验:新世纪伊始美剧的隐匿传播

新世纪伊始,中国加入世界贸易组织,开始更加积极地参与全球经济体系的建构。在政治文化话语体系内,影视作品被视为国家软实力建构的重要载体,成为中国“大国崛起”话语实践中的一个焦点议题。在这种情况下,美剧在中国传播的类型化过程必然要拥有比以往更复杂的动力机制。

对这一时期的美剧观众来说,那种传统的、对外国引进影视作品进行“二次加工”的译制片机制已经不能满足其日益细腻的消费需求,故而随着便携播放介质以及互联网的崛起,电视开始不再是中国观众观看美剧的主要途径,越来越多青年观众开始热衷于通过盗版光盘和BT 下载等“隐匿的渠道”接受美剧,美剧文化在中国开始拥有一定的“亚文化”成色。由于新的渠道绕开了中国的电视剧审查制度,故观众所能接触的美剧类型进一步丰富起来。动作冒险类型、剧情类型、肥皂剧、爱情类型以及科幻类型等美剧都在中国有了更丰富的传播渠道,形成了各自的粉丝群体。其中,情景喜剧因其剧情日常化、对白密集、语音标准等特征而兼具文化教育功能,成为很多中国在校大学生学习英语、了解美国文化的“教材”。比如,曾有学者通过对比《老友记》(Friends)中的语料和真实日常对话,认为《老友记》 中的对话具备日常对话中的语言学特征[16]。在当时,《老友记》、《人人都爱雷蒙德》、《宋飞正传》等原声情景喜剧成为了大学生广泛观看、模仿和学习英语的材料。目前,情景喜剧依然是中国美剧受众较为欢迎的类型之一,就是源于这一类型在20世纪初的在中国传播实践中积累的“教材效应”。

(四)错综复杂的多元传播网络:美剧网络正版传播时代的来临

进入21世纪第二个十年,中国互联网版权和知识产权等相关法律不断健全,使得美剧的“盗版”传播渠道日渐走入低谷,以主流互联网播出平台为载体,基于正常版权购买和引进的美剧传播方式逐渐成为主流。政策环境的正常化使美剧在中国的传播达到了鼎盛时期。2009年,优酷率先购买版权并成立美剧频道,将美国CW 电视网的青春偶像剧《吸血鬼日记》系列作为重点产品加以放映和推介,迅速建立起知名度。随后搜狐视频、腾讯视频等门户网站也上线美剧频道。由于有了合法的传播渠道,美剧文化的“正当性”也得到提升,大众媒体上关于美剧文化、价值、意识形态的讨论也日渐丰富。

无论从数量还是类型上看,这一时期在华传播的美剧与以往相比都更为丰富。从优酷视频、搜狐视频和腾讯视频的美剧收看数据可以看出,主流视频网站上较受中国观众欢迎的美剧类型大致有以下几种:情景喜剧、动作类型、悬疑类型、科幻类型以及剧情类型。除情景喜剧外,当前美剧几乎都是多种演剧类型的混合,几乎没有单一类型的美剧。其中,如下几种类型在中国的观众群体中深受欢迎,得到长足的发展。

动作、冒险、犯罪类型美剧在中国深受观众欢迎。这些类型的美剧生产机制高度成熟,十分擅长叙事节奏掌控,剧情毫不拖沓,冗余且不必要的剧情人物较少,加上眼花缭乱的打斗场景,在给予观众强烈的代入感的同时也满足了观众在视觉上的感官需求,在一定程度上填补了国产电视剧在该类型片领域的空白。动作冒险类型的美剧通常不太注重思想深度的挖掘,编剧不会刻意采用晦涩的语言或镜头,因此观众可以获得轻松的观赏体验。目前,这几种类型经常出现在同一部剧集当中,以某一种类型单独创作的剧集已经非常少见,类型间的融合也就成为剧集在创作过程中能够有所创新的关键所在。

情景喜剧在这一时期持续受到观众的追捧。这种类型多年来延续对中国观众所心仪的温情主题的传达,其具体情节也能够让中国观众产生强烈的共鸣。在众多情景喜剧中,2009年搜狐美剧频道正版引进的《生活大爆炸》,至今依旧是搜狐美剧频道上点击量遥遥领先的情景喜剧。剧中主角们身上体现的宅文化、理工男的笨拙憨厚以及独特的“天才性感”,都是吸引中国观众的重要元素。

这一时期新崛起的类型是青少年类型美剧。这种类型剧围绕青少年的成长展开,呼应与青春期相关的种种社会问题。同时,为迎合青少年观众的心理特征和接受需求,剧情常常融入奇幻、悬疑、超自然等元素。中国近年来的主流青春偶像剧中反映青少年现实生活的类型题材普遍缺位,而美剧中的青少年剧恰好对中国在这一部分电视剧类型的欠缺进行了补充,青少年剧也成为了一个让国内较为年轻的受众群体了解美国青少年文化的开放窗口。

科幻类型也是当前在中国很受欢迎的美剧类型。科幻作品的产生始于人们对科学技术的好奇,原子能、航空航天以及人类首次踏上月球等科学探索实践都让公众对科学产生了无限的幻想。进入新媒体网络时代后,主流视频网站的美剧频道中也常有精彩的科幻美剧呈现。科幻类型美剧中严谨的科学理论与合理的想象力的结合凸显出娱乐性、科幻性以及商业性并重的创意特征,加上精良的制作为观众带来精彩的视听奇观,吸引了观众对这一类型剧的喜爱。

近些年,“奇幻”作为文学类型和电视剧类型也逐渐进入了中国观众的视野。奇幻类型最明显的特征是故事发生在一个完全虚构的世界或宇宙中。作为奇幻美剧的代表,HBO 出品的 《权力的游戏》在中国收获了海量粉丝。作为一个“超级IP”,《权力的游戏》通过缜密的运作从多方面渗透到流行文化当中,不断扩大其自身的影响力,成为该类型的一个样板。

最后,政治类型剧是美剧中较为特殊的类型之一,其以描绘政客或者各类政治事件为主要的故事情节。政治类型美剧看似围绕着美国政治体制做文章,事实上其剧情与真实的政治环境相差甚远,往往经过了大量戏剧化的处理。大部分政治类型美剧在创作中往往会与其他电视剧类型 (如惊悚剧)相结合,并非单纯地以纪实的手法来表现美国真实的政治生态。最具代表性和影响力的莫过于描述美国国会和白宫权力斗争的《纸牌屋》。

整体而言,互联网技术的发展为中国观众带来数量更多、类型更丰富的美剧作品,在当前的媒介环境下,国内传播的美剧类型基本已经囊括美剧的所有类型。随着美剧近年来在国内的影响力的增长,国内主流视频网站传播的正版美剧以及其他渠道传播的美剧都更加多元,越来越丰富的美剧让中国观众有了更多元化的选择。

四、美剧在华传播策略及规律

美剧在中国的流行不仅在类型上与不同时期社会变迁状况呼应,也与其本身的生产制作模式有着紧密的关系。在中国流通环境下的美剧兼具三种属性:艺术品、商品以及文化制品。本部分就从这三种属性出发,结合前文的历史梳理,探析美剧在华传播策略及规律。

(一)作为艺术品的美剧:制播策略

作为艺术品的美剧,其高质的艺术样貌和审美水准既是创作者才华的结晶,又是美国各类播出机构与制作机构之间既相互独立、又互相制衡的机制作用下的产物。这种机制下催生的美剧是创意最为突出、制作最为精良的,从而让美剧引领全球流行美学风尚。无论是传统的广播电视行业还是新兴的流媒体公司都对制播过程进行严格的规范以保证美剧的艺术品特质。

美国学者乔治·康姆史达克(George Comstock)将美国电视的基本范式总结为自主、娱乐和竞争三种[17],时至今日,美国的广播电视业依然遵循着这样的范式在发展和创新。美剧的制播始终是贯穿美国电视产业的重要环节,其中电视网和制作公司各司其职:电视网对各类新剧的选题和提纲进行严格的筛选,并提供相应的资金进行拍摄;专业制作公司则负责拍摄团队的组成、演员的面试以及后期制作等具体的生产流程。同时,制作公司还要以编剧为核心进行创作,保证制作出高质量的电视剧。在任何一部美剧的完整开发流程中,制作公司都必须与播出机构保持充分的沟通,并且根据播出机构的意见进行创作上的修订,这也说明了美剧的播出平台拥有更大的话语权,而每年多如牛毛的制作公司之间必须展开激烈的内容竞争,这也确保了呈现在观众面前的美剧一定具有最出色的创意和最为精良的制作。

近年来在新媒体技术和媒介力量的推动下,以Netflix 为代表的流媒体互联网视频供应商纷纷崛起,在与传统电视媒体展开激烈竞争的同时,其甚至改写着美国电视的制作、播出以及观众的接受方式,重塑着整个美国电视产业的生态和格局。首先,流媒体公司近年来采用的大体上是外购与自制相结合的内容供给方式,除了主攻自制剧的市场,提高自制剧质量外,数字媒体公司也同时在积极进行各类节目的版权交易,力求在追寻原创之余也能为用户提供优质的外购内容。其次,在线流媒体供应商依托的网络平台,抛开了电视网和有线频道的条条框框,Netflix 等视频网站在原创内容的创作上拥有较高的自由度,这也是新兴媒体不断吸引着好莱坞名导名演员的一个重要原因之一。再次,长久以来美国电视业在电视节目的播放频率上保持着周播的规律,但Netflix 自制剧的推出则改变了观众的收看习惯。早在2014年,Netflix 就看准了网络用户的市场,其发布的一项调查显示绝大部分的用户有一次性观看4 集或以上的电视节目的观看习惯,这一行为被定义“疯狂收看”。此外,Netflix、Amazon、Hulu 等新兴媒体利用互联网的先天优势,让用户自行选择订阅喜爱的节目,最大程度做到了满足观众不同的口味和需求。

(二)作为商品的美剧:营销策略

美国电视业自诞生之日起就被设定为是一种商业行为[17]。商品的推广过程自然少不了必要的营销手段以达到利润效益的最大化,而美剧也同样如此。创作主体在构建出美剧的内容形式后,商业化的电视产业环境则赋予美剧第二层的商品属性。

结合美剧在中国的传播现实以及美国电视业的营销手段,当前较为明显的美剧营销策略主要体现在以下几个方面:首先,美剧对大型IP 价值的充分挖掘,联动地、捆绑地对IP 衍生出的周边制品进行整合营销。以好莱坞6 大主流公司为主的媒介集团所掌握的各类大型IP 具有极强的开发力、联动力和衍生力,近年来更是持续地发挥着巨大的IP 影响力,在中国乃至全球范围内均取得了可喜的营销效果。第二,在新媒体环境下,美剧的各类在线数字营销手段层出不穷。从美国的社交平台脸书和推特到国内的微博和微信营销,美剧利用各类数字营销手段,借助互联网这一传播介质突破了时间、空间和地域的限制,发挥着广泛的传播力和影响效力。第三,美剧在营销过程中始终坚持以受众需求为导向的原则、对观众的细分定位,从而促进了不同电视类型的形成和演变,用精准的节目类型来吸引不同的受众群体。此外,让受众更多地参与到美剧的创作和生产过程中也是当下美剧营销中受众导向的重要体现。第四,积极寻求美剧的跨国运作,也是美剧对外传播,尤其是对中国传播过程中的重要的营销手段之一。近年来美剧发行方与中国几大主流视频网站都达成了战略协议。第五,长远稳定的品牌运作也是美剧重要的营销手段之一,这一点在美剧向中国传播中的效应尤为凸显。对于广大中国观众来说,不少颇受中国美剧迷喜爱的美剧已经树立起经久不衰的好口碑,这种良好的口碑效应会对同类型的美剧产生同样的良好宣传效果。

(三)作为文化制品的美剧:价值策略

正像有学者指出的:“电视剧作为一种特殊的意识形态国家机器,是对社会、人生的矛盾做出的想象性解决,是民族、社会之核心价值观的凝聚,也是最为广泛的共同文化心理的折射与外化”[18]。除去艺术品和商品的外衣,美剧的内核显而易见——作为美国文化和美国精神的文化制品。美剧讲述美国故事从而折射出美国大众文化中最主流的、最具共识性的价值观念,进而实现跨文化共识的构建,实现其作为文化制品的跨文化传播。

综合来看,不管是哪一类型的美剧,我们都可以感受到强烈的“个人”或“自我”色彩,而且从任何类型中都可以解读出主角在经历过一系列生活上的巨变或打击后,产生自我觉醒意识,或是通过自我奋斗最终获得自我成长的同一性母题。更具体来说,首先,美剧中对女性和性少数群体的现实权益、话语空间和权利意识的表达实现了某种意义上的社会公平正义,进而将这一话语塑造为社会持续进步的重要标志。其次,美剧中的故事主旨常常对不同的族裔都进行现实关照,会讲述少数族裔价值皈依从而获得自由和成功的故事,但立场依然是以白人为中心,就像看似一碗各具特点的沙拉配料,但实质上最终仍逃不出大熔炉熔解下的文化趋同。最后,尽管美剧丰富的文本涵盖了对各社会阶层的描绘,但是在对富裕的上层阶级的刻画时大多着重反映浮华背后的人性丑陋和黑暗,而对于中产和底层阶级更多地着重于对自我意识的觉醒和自我价值实现的刻画上,这也是美剧对社会阶级问题处理的一个最基本的核心原则。

五、结 语

通过对美剧在中国传播历程的考察,我们可以发现美剧在中国的传播并非偶然,改革开放为美剧传入中国提供了难得的历史契机,网络技术进步为美剧的传播提供了渠道支持,它是在全球一体化的整体趋势下、传播技术发展的驱动下、多元文化互动的需求下产生的必然文化现象。在全球文化彼此理解日益加深、打破文化帝国主义寻求多元文化共享的今天,美剧已经成为中国观众日常文化消费中诸多大众文化制品中最为重要的一类。在过去的40年间,不同类型的美剧作品渐次通过不同的途径进入中国观众的视野,可以毫不夸张地讲,几乎所有类型的美剧在中国都或隐秘或公开地传播着。由于不同的观赏动机,以情景喜剧、科幻类型、动作冒险类型为代表的美剧类型成为了在中国较受欢迎的品类。除此之外,美剧中的奇幻类型、青春类型在题材内容和后期制作上都以高品质制胜,也被中国青年观众所青睐。

美剧之所以能够在非本土的环境中进行广泛的传播和接受,还和其在不同类型外衣包裹下的传播策略有着重要的联系。美剧类型的繁多不仅要求其本身在制播过程中严格规范,也要求其进行以利润效益为追求的商业营销活动,更在于覆盖尽可能多的社会群体的共同话题,在全球范围内获得最大的价值认同,这也是美剧不断寻求跨文化、跨区域传播的本质诉求。

在经历将近40年的传播历史后,中国观众对于不断更新的美剧早已不再陌生,这也充分表明了当代中国正以“看世界”的眼光充分拥抱全球化浪潮,在国际化的视野中找寻自己的文化坐标。作为在全球范围内具有高度流通性的工业美学范本,美剧在中国近40年的传播的确带来了富有价值的传播经验与启示,但同时我们也必须认识到美剧引进和播出的背后所牵扯的一系列值得重视的文化反思。如何在接受过程中正确地对美剧进行批判性的甄选和辨析,不仅是当下中国受众需要接受的考验,也是知识界和业界亟待思考和批判的焦点议题。