变循环发动机多涵道高隐身排气系统的气动研究

吴琼,余祖潮,窦健

(南京航空航天大学 能源与动力学院,江苏 南京 210016)

0 引言

变循环发动机(VCE)是通过改变发动机可调部件的几何尺寸及位置,实现发动机循环参数变化的燃气涡轮发动机[1]。

国外于20世纪70年代就开展了变循环发动机技术的研究,如美国开展单涵道变循环发动机实验[2-4]、双涵道变循环发动机GE21[5-6]、F120发动机、第四代变循环发动机可控压比发动机(COPE)[7]、新一代三流道自适应变循环发动机(ADVENT)[8]等实验。国内对变循环发动机的研究也逐渐受到关注。国内研究[9-11]主要集中在VCE的总体性能方面,对部件级的研究较少,其主要原因在于VCE具有多工作模态、多流道调节等变循环特性,部件模型及其参数等建立需要着眼于发动机总体需求。

对于VCE排气系统,为了适应多工作模式,同时其工作与后可调面积涵道引射器(RVABI)等部件关联,因此VCE排气系统也具有不同的工作状态,且具有多流道结构。同时为了满足隐身性能需要,非对称S弯喷管是新一代VCE排气系统最可能采用的技术之一。

针对新一代VCE(以ADVENT为参照),建立这类新型VCE排气系统研究模型,并对多流道下VCE高隐身S形排气系统的流动进行研究,以期揭示VCE排气系统多模式工作特征。

1 VCE排气系统模型

1.1 不同模式排气系统模型

文献[12]参考F119发动机推力需求,一维流路模拟得到VCE单涵道模式下排气系统设计点参数,喷管设计落压比NPRD及几何参数,如表1所示,单喷管三维造型如图1所示。

表1 喷管几何设计参数

采用二元高隐身的S弯喷管作为基准喷管,S弯喷管面积变化规律参考文献中的方法,并采用缓急相当中心线控制方程。

图1 单喷管三维造型

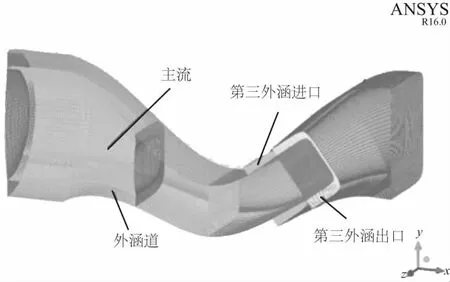

在单S弯喷管基础上,双涵道喷管进口流量保持不变,所以双涵道混合形式为内含,外涵出口与主流出口面积比为0.6。三涵道模式下,由于主流与第三外涵的压力相差很大,不能在收敛段满足第三外涵流量的正常流通,因此第三外涵布置在喷管扩张段。第三外涵要起到射流作用,因此第三外涵采用外套模式,第三外涵出口和外涵与主流混合流出口面积比为0.8,三涵道喷管模型如图2所示。

图2 双涵道及三涵道喷管模型

1.2 CFD计算方法

采用CFD方法对VCE排气系统进行了流场计算和分析。流场计算基于求解三维Reynolds平均N-S方程,对流项采用二阶迎风格式离散,湍流模型选择标准k-ε模型。喷管流场分析模型网格划分如图3所示。喷管进口气体为理想气体。

远流场边界:模拟地面工况,远场来流=0,静压P=101325Pa,静温T=300K。

双涵道模式:

三涵道模式:

图3 双、三涵道模式下喷管网格

2 计算结果分析

以下将对3种模式喷管计算结果进行分析。

2.1 单涵道模式

1) 性能分析

如图4所示,S弯喷管总压恢复系数随着NPR的增大而增大,且增幅变小。总压损失主要是由管内激波损失和边界层内的动量损失构成。原因其一是随着NPR增大,管内膨胀加剧,弯曲管道中的激波逐渐被推出喷管;其二是由于二元S弯喷管的中心线变化,随着NPR增大,喷管气流顺压梯度增大,喷管边界层厚度减小。

喷管流量系数随着NPR增大缓慢增长,主要原因是NPR增大,气流顺压梯度增大,边界层变薄,流量系数增大。

图4 单流道S弯喷管性能参数随NPR变化曲线

2) 流场分析

图5揭示了基础S弯喷管的流动特征。由图5(a)中心截面马赫数云图可知,S弯喷管几何中心线变化使气流沿横向流动不对称。在喷管出口段,由于中心线斜率快速变小,上下侧不对称的超音速气流在此形成一道结尾激波。由图5(b)沿程截面流线可知,沿程各截面流线表明,收敛段内上部气流的流线指向下;下部气流流线指向上,两者交汇于核心流内的一条极限流线处。随着气流抵达几何喉道再经过扩张段时,该极限流线向下侧移动,并在扩张段内逐渐消失,又由于扩张段上下壁面压力分布不对称,扩张段内再次出现极限流线,并从上侧消失,表明了第二S弯对第一S弯的流动逆转。出口位置由于受外界气流作用,出口截面流线横向流动有所增强。

图5 NPR=6,单涵道S弯喷管中心截面马赫数、沿程截面流线

2.2 双涵道模式

在双涵道模式下,外涵的作用相当于引射-混合器,因此在该模式下,对外涵影响的分析可从引射-混合机理来分析,但由于S型喷管的流路非对称和弯曲性,其引射-混合特征不同于常规的引射-混合器。

1) 性能分析

表2为双涵道模式下总压比和引射流量比的关系。

由表2可知,在保证核心流总压不变,引射流量比B(定义为被引射气流质量流量与主流质量流量之比,也即涵道比)随着外涵总压增加而增加。在几何形状以及核心流不变的情况下,随着外涵总压增大,外涵气流速度增大,被引射流量也是引射流量比增大,因此这体现了混合器的特征。如图6所示,随着B增大时,喷管性能参数均增大,且增长幅度都在变缓。但外涵引射S型喷管也具有自己特有的引射-混合内涵与流动特征,具体反映在:外涵存在时,保证内流总压相同,总压恢复系数比单涵道最大增加17%。

表2 双涵道模式下,后外涵和内涵引射总压比和引射流量比关系

图6 双涵道模式S弯性能随引射流量比变化关系图

2) 流场分析

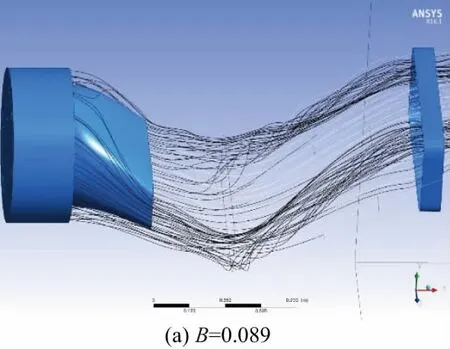

双涵道S型喷管的流场特征,需要从外涵的引射-混合特征以及喷管自身的流动特征两方面考虑。

如图7,在双涵道S弯喷管的流动中,在从收敛段到喉道段,由于圆转方以及两股流混合的双重因素下,此时流道四周的压力不再相同,因此在侧方形成了旋流。在喉道到扩张段第二弯处,与单喷管流动相同。

在该背景下,总压恢复系数随引射流量比增加的原因有两点:一是随着B增加,双流混合损失减小,原因是核心流和涵道流速度差减小,动量损失减小;二是二次流效应的影响减弱。S弯喷管中的径向二次流来自于管道弯曲和圆转方的形状变化。在外涵存在时,引射混合流形成的流管内侧面为核心流施加了一个“气动壁面”,从而干扰并抑制了二次流的发展。随着引射流量比的增大,外涵流动加速,所形成的流管内侧面上的切向流速加大,该流管的形状更不易变形,因此核心流的二次流受到更强的约束。双涵道S弯喷管周向二次流来自核心流在内涵出口处的扩张。外涵气流受到内涵气流挤压,产生回流区,如图8所示,且随着引射流量比增大,外涵和内涵上部分的静压差减小,核心流扩张趋势减弱,外涵流道拥堵程度减小并逐渐消失,外涵气流流通能力增强。根据库塔条件可知,上部分外涵和内涵气流掺混,由于流体的激烈碰撞,动量损失较大。综合以上两点因素,随着引射流量比增加,总压恢复系数增加。

图7 三维流线图

实验所需的药材于2016年6月采于新疆伊宁,经鉴定为车前属(Plantago)植物巨车前(Plantago maxima Juss. ex Jacq.),凭证标本(TLM-201601)存放于塔里木大学生物资源保护利用兵团重点实验室天然产物研究室。

图8 不同B的内涵和外涵掺混局部图

S弯喷管流量系数随着引射流量比增大而增大。原因是边界层变薄和外涵包裹能力增强,混合产生的低速流范围小,混合后的边界层速度分布中低速区减少。外涵的存在,对核心流形成包裹,且引射流量比增大,限制了核心流的扭曲变形。因此流量系数增大。

根据推力系数公式可知,当流量系数以及喷管出口速度都随引射流量比增大时,推力系数也必然增大。

2.3 三涵道模式

在三涵道模式下,第三外涵的作用仍可视为引射-混合器。

1) 性能分析

表3给出第三外涵和核心流总压比与引射流量比之间的关系。由图9可知,随着第三外涵引射流量比B3增大,喷管总压恢复系数、推力系数均在减小,但减小幅度在0.6%以内,喷管流量系数基本不变。

表3 三涵道模式下,第三外涵和内涵引射总压比和引射流量比关系

图9 三涵道模式S弯性能参数变化图

2) 流场分析

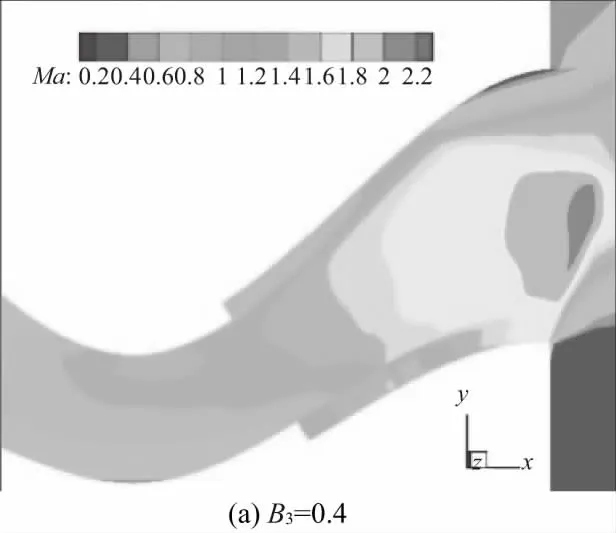

由图10(a)可知,在三涵道S弯喷管流动中,第三外涵气流将来流(主流与涵道流混合流)完全包裹。第三涵道掺混发生在超声速区域,来流在未与第三外涵混合之前的流动基本不受第三外涵影响,气流流动特征与双涵道模式下基本相同。在第三涵道出口与来流开始混合截面,喷管来流受第三涵道流影响,形成角涡,且第三涵道流与来流之间的压力分布均匀,没有产生明显的流线扭曲。随着流场进一步发展,来流受到第三涵道流的包裹,在扩张段增加了气流膨胀面积,改变了来流气流膨胀程度。

由图11可知,随着压比的增大,来流膨胀程度在减小,同时,由于第三涵道流出口气流与来流静压平衡,随着压比的增大,涵道流出口马赫数增大,结尾激波向出口移动,同时激波角增大。

图10 B3=0.339时,S弯喷管扩张段三维流线、沿程截面流线分布

图11 不同B3下喷管中心截面马赫数云图

3 结语

本文对VCE不同工作模式的二元S弯喷管进行了数值仿真,并分析流场特征、气动性能变化特点,研究表明:

1) 单涵道模式下,二元S弯喷管流场呈现其特有的二次流流场以及不对称膨胀过程。

2) 双涵道模式下,气流总压恢复系数、推力系数、流量系数都随着引射流量比的增大而增大;管内二次流强度相较于单涵道模式有所增强。

3) 三涵道模式下,喷管推力、总压性能随着第三外涵引射流量比的增大而减小,但减小幅度在0.6%以内。