什多龙铅锌矿床绿泥石成份温度计的讨论

陈利贞

(河北省区域地质调查院,河北 廊坊 065000)

自然界中的绿泥石到处分布,是沉积岩、低变质岩等的主要造岩矿物之一。影响绿泥石化学成分的物理化学参数主要是由温度、水溶液PH值、氧逸度、全岩铁镁比值等,前人总结了绿泥石的成份以及结构的变化特征,用来估算绿泥石形成时的物理、化学条件的经验公式,如绿泥石成份温度计(Cathelineau etal,1988)、绿泥石面网温度计(Stefano etal,1999),绿泥石结构变化的多型温度计(Hayes,1970),基于绿泥石与水溶液平衡的六组分绿泥石固溶体模型(Walshe,1986),绿泥石与碳酸盐、绿泥石与白云母平衡地质温度计(Hutcheon,1990)。其中绿泥石成份温度计得到广泛的使用,但其适用性存在一些争议,如Zane等(1996)对比了数百个数据发现绿泥石的成分与原岩的化学成份密切相关,认为不能作为地质温度计适用,这样存在的争议性迫使我们从原理和实际应用效果两个方面在认识绿泥石成份温度计。本文对四个绿泥石成份温度计进行了讨论及应用,比较其适用性。

1 绿泥石的晶体化学特征

1.1 绿泥石的晶体化学特征

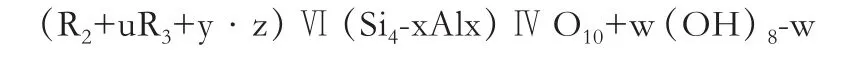

绿泥石族矿物的结构相当于三层型(TOT)结构单元层与氢氧镁石八面体层的交替排列。绿泥石的结晶化学成分可以用下式表示:

其中其中u+y+z=6,z=(y-w-x)/2,w的值一般很小或为0,R2+代表2价阳离子,为Mg2+或Fe2+,R3+代表3价阳离子为Al3+或Fe3+,□表示结构空穴,上标Ⅳ和Ⅵ分别表示四次配位与六次配位。由晶体化学可以看出,阳离子在八面体和四面体中的占位空间变化很大,成为潜在的地质温度计。

1.2 绿泥石中离子的置换规律

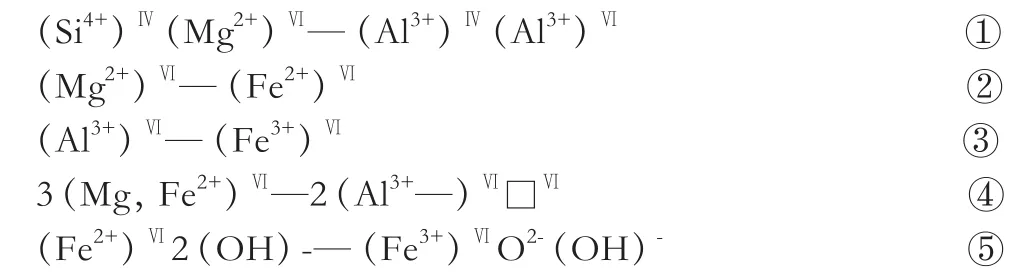

绿泥石中可以发生离子的置换有多种。Walshe(1986)提出了五种离子置换反应:

Cathelineau(1998)研究Los AZufres地热系统的绿泥石,根据实际的绿泥石成份提出了另外的两种可能的离子置换反应:

如此多的置换作用决定了绿泥石成份变化的特点,而了解绿泥石成份变化与温度的关系就有可能建立成份温度计。

2 绿泥石温度计

为了检验C(1988)绿泥石温度计的可靠性,对青海省什多龙脉状铅锌多金属矿床的绿泥石进行了分析。

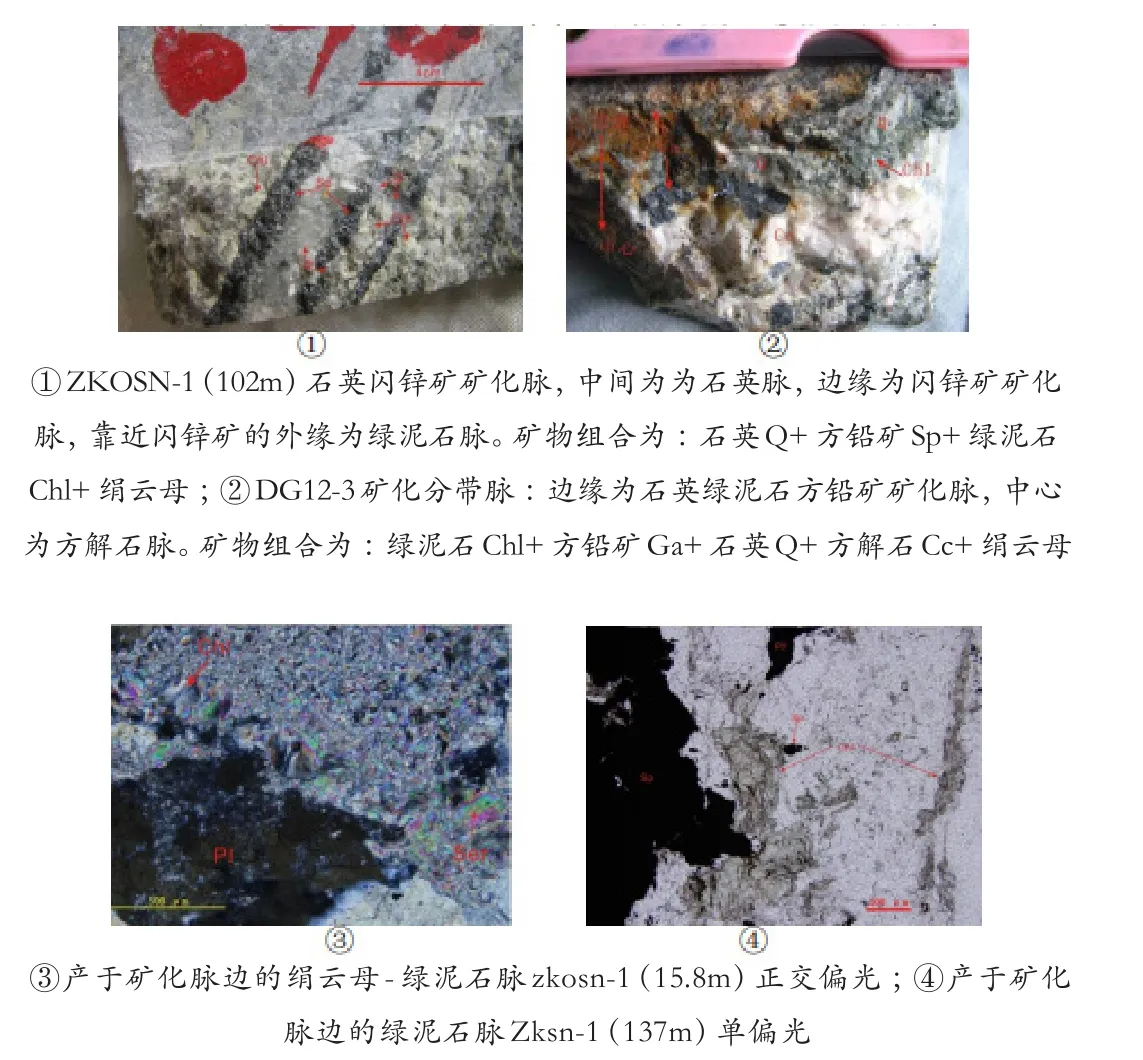

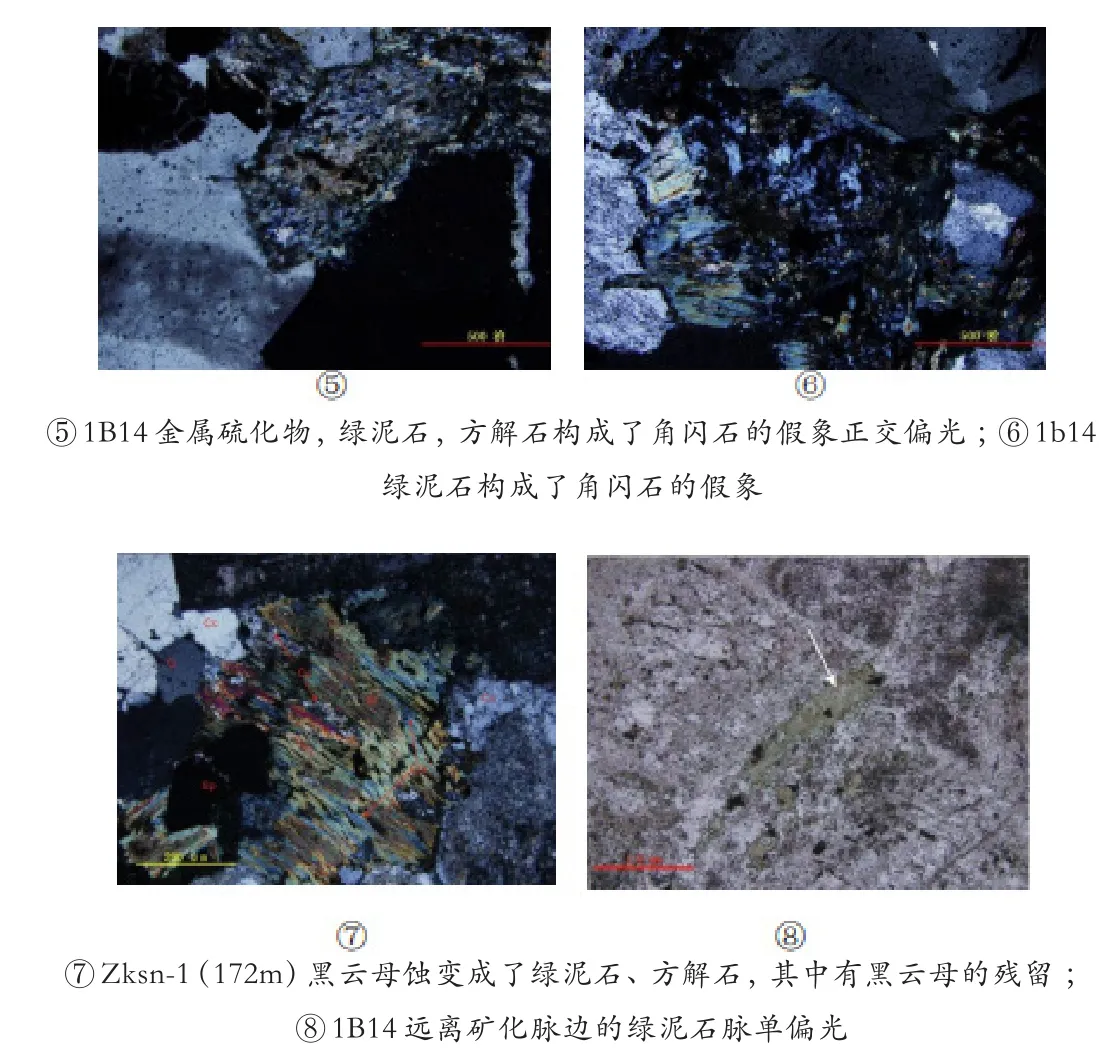

什多龙铅锌矿床容矿围岩以花岗闪长岩为主,金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿,非金属矿物主要为绿泥石,绢云母、石英,方解石。在空间上矿化和蚀变在空间上关系密切,常呈脉状产出,绿泥石是矿化热液蚀变的产物(王必任,2009);矿物共生组合为石英+绿泥石+绢云母±方铅矿±闪锌矿±方解石±黄铁矿。根据绿泥石的产状特征可以划分出四种绿泥石:①热液中心形成的绿泥石,呈鳞片状或脉状产出;②远离热液作用形成的绿泥石呈系脉状产出;③远离热液脉中心的绿泥石,由角闪石蚀变形成,保留了角闪石的假相特征;④远离热液脉中心的绿泥石,由黑云母蚀变形成,保留了黑云母的假象。以上分析表明,在压力变化不大时,从热液的中心向两测,其温度变低。

2.1 不同产状绿泥石的形成温度

根据绿泥石的产状特征,对不同类型的绿泥石进行了电子探针成份分析,不同的温度计算表明,矿化中心的3个绿泥石结晶温度为343℃,340℃和330℃,角闪石蚀变形成的两个绿泥石的形成温度为288℃,301℃,黑云母蚀变形成的两个绿泥石的形成温度为302℃,295℃;远离热液中心脉状绿泥石形成温度为225℃。这说明C(1988)绿泥石温度计的计算结果与地质结果吻合较好,绿泥石的空间位置说明从热液的中心向外热液温度是降低的。

图1 什多龙脉状铅锌多金属矿床绿泥石的产状特征

2.2 绿泥石温度与流体包裹体温度的对比

过去在对石英中的流体包裹体进行了均一温度的测定中,中心石英脉石英中捕获的包裹体均一温度为集中区间为在330~340左右,说明绿泥石中心温度结果计算的正确性。

3 结论

(1)尽管前人对绿泥石中的Al温度受到控制,而且全岩的铁镁相对含量(Fe/(Fe+Mg))也受控制,过去并没有从晶体化学占位这一角度进行认识,并加以阐述。绿泥石一般是出现在铁镁含量较高的中基性岩石的蚀变中,或者是不纯泥质岩的成岩和极低级变质过程中。如果岩石为铝饱和体系,即绿泥石与富Al的其它矿物共生(参看前文),则Fe与Mg几乎完全进入到绿泥石晶格之中,温度对这两种元素相互之间优先占位的影响并不明显。换言之Fe与Mg在八面体中的占位率并不主要受温度控制,而主要受全岩组成的控制。以Los Azufres和Salton Sea的绿泥石为例,虽然Cathelineau指出在10℃~350℃的温度范围内,随温度上升,AlⅣ和Fe2+增加,但是我们同时也发现,Mg2+基本保持不变,故也存在(Fe+Mg)随温度上升而增加的趋势。该趋势实质上是耦合替代反应(Si4+)Ⅳ(Mg,Fe2+)Ⅵ—(Al3+)Ⅳ(Al3+)Ⅵ的体现。因此不必要对基于AlⅣ占位的成分温度计进行Fe/(Fe+Mg)校正。

(2)C(1988)以及基于C(1988)并引入一个很小的校正系数k=0.1进行Fe/(Fe+Mg)校正的温度计J(1991)计算结果很相近,能最真实地反映实际结晶温度值。但是J(1991)校正的意义不大。以什多龙矿区绿泥石蚀变的绿泥石对C(1988)温度计进行检验,结果表明与宏观地质想象吻合较好,并且得到了石英流体包裹体的检验,因此建议使用C(1988)温度计,并认为在铝饱和的中基性蚀变岩石或泥质岩中,不必对绿泥石成分温度计进行 Fe/(Fe+Mg)校正。