淀山湖底泥污染物特性及分布研究

石磊

摘要 为全面了解淀山湖底泥中污染物特性,采集了淀山湖12个点位底泥,分析研究淀山湖底泥中有机质、总磷、总氮的空间分布特征。结果表明:底泥中有机质含量多12.0~27.6 g/kg,总氮含量为678~2 376 mg/kg;总磷含量为481~1072 mg/kg,其空间分布均为湖区北部、西南部,入湖河口区域较高,湖区南部、出湖河口区域较低。综合污染指数与有机质污染指数表明,淀山湖底泥环境质量整体较好,污染指数随深度增加呈降低趋势,湖区北部及西南部氮磷污染较严重,主要受入湖河道外源污染影响。

关键词 淀山湖;底泥;总磷;总氮;有机质

中图分类号:X524 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)07–0–02

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.07.064

Characteristics and Distribution of Pollutants in Sediment of Dianshan Lake

SHI Lei (Qingpu sub center of Shanghai water environment monitoring center, Shanghai 201700)

Abstract In order to fully understand the characteristics of pollutants in the sediments of Dianshan Lake, the sediments at 12 locations of Dianshan Lake were collected, and the spatial distribution characteristics of organic matter, total phosphorus and total nitrogen in the sediments of Dianshan Lake were analyzed and studied. The results show that the organic matter content in the bottom mud is 12.0-27.6 g/kg more, the total nitrogen content is 678-2 376 mg/kg; the total phosphorus content is 481-1072 mg/kg, and its spatial distribution is in the north and southwest of the lake area. The estuary area of the lake is higher, and the southern part of the lake area and the estuary area of the lake are lower. The comprehensive pollution index and organic pollution index show that the overall environmental quality of the sediments of Dianshan Lake is good, and the pollution index shows a decreasing trend with increasing depth. The northern and southwestern parts of the lake area have serious nitrogen and phosphorus pollution, which is mainly affected by external pollution from the river into the lake.

Key words Dianshan Lake; Sediment; Total phosphorus; Total nitrogen; The organic matter

淀山湖是太湖流域第二大省際湖泊,横跨上海市青浦区和江苏省昆山市,地处太湖下游,黄浦江上游,属阳澄淀泖区,吞吐型弱感潮平原浅水湖泊,水域面积59.2 km2,平均水深1.94 m。长期以来其治理与保护一直是上海和江苏两省市湖泊治理的工作重点之一,近年来,淀山湖及其主要入湖河道水质状况正逐步改善,总磷、总氮、氨氮等指标浓度下降趋势明显,但总氮浓度依然较高,水质类别基本维持在劣Ⅴ类,湖泊富营养化问题依然突出。

湖泊底泥是生态系统的重要组成部分,是水土界面物质交替带,是水土界面各类物质的缓冲载体,是营养物质的聚集库,不仅能反映水体的污染情况,而且底泥在外界因素的影响下能够向上水释放营养成分,影响湖体水质。

在淀山湖选取12个采样点,研究底泥中有机质、总磷、总氮含量及其空间分布特征,从而分析底泥中污染物的分布状况,对了解淀山湖水环境质量具有重要意义。

1 综合污染指数法评价

采用综合污染指数法,综合考虑氮、磷共同对沉积物的影响,评价淀山湖底泥污染程度[1]。单项污染指数计算公式为:

Si=Ci/Cs(1)

式中,Si为单项评价指数或标准指数,Si大于1表示含量超过标准值;Ci为评价因子i的实测值;CS为评价因子i的标准值,根据文献资料;CS(TN)=0.55 g/Kg,CS(TP)=0.60 g/Kg;F为n项污染物污染指数的平均值;Fmax为最大单项污染指数;FF为综合污染指数[2]。

根据监测点底泥综合污染指数评价结果显示,监测区域表层底泥污染程度较高,全湖整体评价达到4级。从空间分布来看12个监测点位中,6#、8#、12#综合污染指数较高,且这3个点位在主要入湖河口位置,受外源污染物影响较大。而位于出湖河口位置的3#、4#点综合污染指数最小,污染相对较轻,湖区北部高于湖区中部、南部(图1、表1)。

垂直方向上,监测区域基本表现为底泥综合污染指数随深度增加而降低。在0~10 cm及10~20 cm垂直方向上,底泥综合污染指数数值基本不变;在20~30 cm的深度上,污染指数有所降低。淀山湖南部区域在0~10 cm的深度上为Ⅲ级,在10~30 cm的深度上污染等级降低为Ⅱ级,污染情况相对较轻。

2 有机质污染指数评价

淀山湖沉积物富营养化最主要的原因是有机物、氮和磷的含量较高,采用有机质污染指数法对淀山湖沉积物污染状况进一步评价,此方法充分考虑有机质和有机氮,充分体现淀山湖底泥中的有机污染现状。有机质污染指数法的公式如下:

OI=OC(%)×ON(%)(3)

ON=TN(%)×0.95(4)

OC=OM(%)/1.724(5)

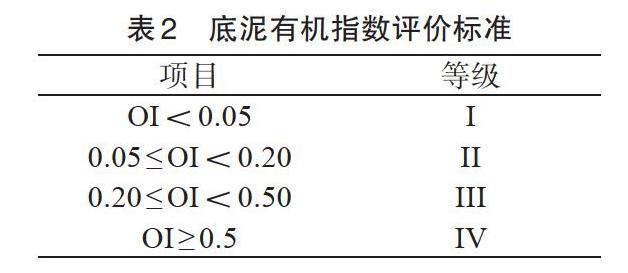

式中:OC为有机碳;ON为有机氮;有机指数OI评价标准(表2)。

评价结果显示(图2、表3),淀山湖全湖底泥有机污染指数为Ⅱ级,淀山湖北部(12#),西北部(11#)以及西南部(6#)区域有机质污染评价等级为Ⅲ级,污染较重;其他地区污染等级均为Ⅱ级,有机质污染程度较低。有机质污染指数评价结果与综合污染指数评价结果一致,均显示淀山湖北部及西南部入湖河口区域污染较为严重。从监测底泥深度来看,监测区域底泥有机质污染指数基本表现为随深度增加而降低趋势。在0~20 cm底泥深度中,淀山湖北部12#、1#和6#有机质污染评价等级为Ⅲ级;在10~20 cm底泥深度中,这些区域有机质污染评价等级为Ⅲ级;在20~50 cm底泥深度中,各监测点有机质污染情况均有所好转,评价等级均等于或优于Ⅱ级。

3 结论与建议

根据本次底泥调查获取的大量翔实可靠的监测数据,得出以下分析成果:

(1)淀山湖北部及西南部区域综合污染较严重,主要污染物在河流入湖口区域沉积较为明显,污染物含量较高,淀山湖南部污染情况相对较轻,污染程度小于入湖和湖心位置。初步分析,与其处于入湖河口位置受到大量的外源污染物有关。

(2)底泥中各营养物质指标分布规律基本一致,表现为湖区南部区域指标含量相对较低,有机质污染程度较轻;湖区北部及西南部区域指标含量相对较高,有机质污染较严重,也与大量的外源污染有关。

值得注意的是,淀山湖的底泥基本处于还原状态(氧化还原电位呈负值),研究表明,当底泥—水界面呈还原状态时,底泥中的氮磷等元素具备向水体释放的可能,底泥的释放可能是淀山湖水体富营养化的内源之一。在本次采样监测中发现,淀山湖水生植物分布较少,采样区域基本未发现沉水植物。有研究表明,沉水植物覆盖区域氧气可以渗透至沉积物(底泥)表层20 mm处,而无沉水植物则仅能渗透4 mm。在缺氧环境下,底泥呈还原性状态,氮磷等营养物质易释放到水体中,成为内源因素之一。沉水植物作为初级生产者在水生态系统中起重要作用,建议在淀山湖湖区选取适合的区域,开展重建沉水植物群落结构修复富营养化水体的研究。

参考文献

[1] 王佩,卢少勇,王殿武,等.太湖湖滨带底泥氮、磷、有机质分布与污染评价[J].中国环境科学,2012(4):703–709.

[2] 耿琳瑛,卜獻卫.六横大香附近海域环境质量现状评价[J].东海海洋,1991,17(1):66–71.

责任编辑:黄艳飞