《搜神记》类别归属的调整与古代小说观念的嬗变

王 炜 丁 凡

(华中师范大学 文学院/湖北文学理论与批评研究中心, 湖北 武汉 430079)

《搜神记》被视为古代小说史上的典范作品。洄溯中国知识统序的建构情况,我们可以看到,这部书归于小说的范畴之内,并非天然的、原生的,而是历时性、过程性的,是在中国知识体系建构、调整的进程中逐步确认的。公元4世纪,《搜神记》成书,之后的千余年间,它在知识谱系的构架内稳步挪移。隋唐之时,《搜神记》跻身进入四部分类法,被置于史部杂传类。宋代,《搜神记》与《列异传》等其他文本共同迁移至子部小说类,重置了这套知识类目的构型规律、内在间架和典型范例。19世纪末20世纪初,四部分类法转化为近现代的学术体系,《搜神记》被视为志怪小说的典范之作,并与小说这个类目一道,纳入文学学科之中。

考察《搜神记》在知识体系中的迁移路向和运动轨迹,我们可以看到,这个文本与《列异传》等逐步建构成为稳定的知识模块,并在功能、性质等各个层面、多重向度上不断进行着累积与更新。厘定《搜神记》类别归属的调整情况,可以透过特定的小说类例,发见中国古代小说观念演化、变迁的内在动力机制,阐明古代关于小说的认知如何在时间的演进、文本的接续中不断延伸、生长,进而影响了近现代学术体系划定的小说界域、建构的小说理论体系。

一

谈到《搜神记》在知识统序中的归类,我们可以看到的是,《搜神记》问世以后,从东晋到隋唐的五百余年间,这部书更多地被置于史籍的统序之中,它尚未与小说这套知识类目建构起稳定的关联。我们可以从《搜神记》这部书的质性特征、小说这套知识类目的构型逻辑两个层面着手,考察《搜神记》与小说之间的相容性和相关性问题。

《搜神记》的特点是记录鬼神怪异之事。干宝以“记”命名这部书,应是将它归入注记之体。他在《搜神记序》中说,“国家不废注记之官”①。所谓“注记之官”,即为帝王撰写起居注的职官,他们记录帝王“言行与其动作。……在御左右,记录帝言及宴宾客、训答”②。正如“注记之官”载录帝王日常生活中的言行与动作一样,干宝也试图整理与神鬼灵怪有关的“前载”及“近世之事”③。干宝明确表示,他秉持着包容的态度撰写《搜神记》。他并不执着于唯一的信史,不执着于“事不二迹,言无异途”④,而是尊重目睹耳闻的所有事件以及时人对于这些事件的认知。站在今人的立场来看,这些“神祇灵异、人物变化”是不能证实的⑤;但从干宝的态度来看,他是从这些事件无法证伪的角度出发进行实录的。

两晋南北朝,《搜神记》在知识构架中如何归类,无从明确查知。但我们可以判定,根据《搜神记》的质性特征,这部书在问世之初,未能与小说这套知识类目建立直接的关联。魏晋南北朝时期,中国知识体系正酝酿着由七略分类法向四部分类法的转型,但七略法仍是稳定的知识分类方式。七略分类法成于汉代,这是当时王官之学建构的知识体系。《汉书·艺文志》诸子略中有小说家。这标明,小说这个词已经成为稳定的术语,用来命名一套特定的知识统序。小说家在诸子之下,它包含的知识要素必然具有诸子的共性——明理言道。到了魏晋时期,七略之下的小说家依然保持着这一特性。《搜神记》在问世之时,未能与小说这套知识类目建构起关联关系。这是因为,《搜神记》以实录的态度搜奇纪异。干宝“会聚散逸,使同一贯,博访知之者,片纸残缺,事事各毕”⑥,《搜神记》关注的是诡奇怪异之事,这显然与明道毫无关联,不能归入诸子略小说家之下。在《搜神记》成书两百年后,阮孝绪著《七录》,将书籍分为经典录、记传录、子兵录、文集录等七类。其中,记传录下包括国史部、杂传部、鬼神部、土地部、簿录部等。从《搜神记》的命名方式、题材内容以及干宝的创作主旨来看,《搜神记》应该可以归入记传录的鬼神部。

隋唐之时,《搜神记》跻身进入知识统序的建构之中,《隋书·经籍志》并未将之置于小说这个类目之下,而是置于史部杂传类。《搜神记》未能归入《隋志》子部小说类,原因在于,《隋志》延续《汉书·艺文志》七略分类法下小说类例的构型原则,小说的核心特质仍是关注于“小道”⑦。以《世说新语》为参照,我们可以更清晰地看到《隋志》小说类不录《搜神记》的原因。《世说新语》成书于公元5世纪,这部书“采撷汉晋以来佳事、佳话”⑧,正符合小说纪细言载琐事以明小道的特征,在《隋志》中归入子部小说家。此外,《隋志》还收录了《笑林》《琐语》等,它们与《世说新语》类似,载录的是启人灵慧或助人悦笑的细事谑语。相比之下,《搜神记》《列异传》等叙事详赡,录虚诞怪妄之事,不着意于哲思或智巧,显然不能归入子部小说类,而是被置于史部杂传类。史部是中国知识体系由七略向四部转型之时出现的全新的部类。七略分类法下有史籍而无史部,这是因为“刘氏之世,史书甚寡”⑨,史籍数量、规模有限,尚“不能成一家之体”⑩,故而《汉书·艺文志》“以《史记》附《春秋》”,统归于六艺略之下。汉代以后,史籍的数量、规模、类型等完成积累,“史氏流别,殊途并骛”。阮孝绪著《七录》之时,因“今众家记传倍于经典……分出众史序记传录”。记传录主要收传、记体的知识要素,铸造了四部分类法中史部的基本型范。到了《隋书·经籍志》,遂“开其事类……别为史部”。《搜神记》就被安措于史部杂传类之中。据《隋书·经籍志》小序,杂传类的源头可追溯至“刘向典校经籍,始作《列仙》《列士》《列女》”。这类书籍系“史官之末事”,特点是“率尔而作,不在正史”。杂传类的书籍又可细分为郡国之书、“序鬼物奇怪之事”、“叙圣贤之风”等。《搜神记》与魏文帝的《列异传》等充满着“虚诞怪妄之说”,一同归属于史部杂传类“序鬼物奇怪之事”这一类别中,与子部小说这套知识类目不存在任何形式的关联。

《搜神记》与小说一词之间建构通约性,始于《史通》。刘知几承续《隋书·经籍志》,将《搜神记》归入史部。他在史部中设定了“外传”,并将小说这个词从子部中提取出来,用来衡定外传的质性特征。《史通·杂述》篇谈到,外传的性质是“偏记小说,自成一家”。小说由指称子部二级类目的术语转换成描述史部外传这一知识类型性质的词语,并与外传中的《搜神记》建立了直接的关联。刘知几还将子部小说类的知识要素,如《世说新语》《语林》等一并提取出来,与《搜神记》并置,组构成为全新的知识序列。刘知几谈到《搜神记》与子部小说类书籍的共通性说,“晋世杂书,谅非一族,若《语林》《世说》《幽明录》《搜神记》之徒,其所载或诙谐小辩,或神鬼怪物。其事非圣,扬雄所不观;其言乱神,宣尼所不语。唐朝所撰《晋史》,多采以为书”。《搜神记》经由史部外传与小说这个词语、与《世说新语》等文本建立起直接的关联。从《隋书·经籍志》到《史通》,《搜神记》在知识体系中的位置是稳固不变的,小说这个二级类目及其对应的知识要素则经历了从子部到史部的短暂移居,这次移居是《搜神记》与小说建构关联的初始的动力来源。

五代时修撰《旧唐书》,《搜神记》与小说又一次剥离开来。《旧唐书·经籍志》沿袭《隋志》,将《搜神记》置于史部杂传类。《旧唐书》史部“其类十有三”,其中“十曰杂传”。杂传又细分为先贤耆旧、孝友、鬼神等,《搜神记》《列异传》《志怪》等被置于史部杂传鬼神类。子部小说家则延续《隋志》的义例,收录了刘义庆的《世说新语》、侯白的《启颜录》等。

二

宋代,《搜神记》与小说的关联方式发生了根本的变化。《搜神记》等书籍在知识体系中完成了迁徙,从史部杂传类径直搬迁到子部小说类。在《新唐书·艺文志》中,杂传改名为杂传记。《新唐书·艺文志》“乙部史录,其类十三”,其中,“八曰杂传记类”。杂传记留存了《隋书·经籍志》杂传中的先贤耆旧、孝友等书籍,《搜神记》等鬼怪类的书籍被剔除出去。《新唐书·艺文志》“丙部子录,其类十七”,“九曰小说类”,著录《搜神记》《列异传》等。欧阳修等撰《崇文总目》,也将《搜神记》直接归入子部小说类。《崇文总目》子部小说类收录书籍“八十一部,计二百八十九卷”,其中有“《搜神总记》十卷”。

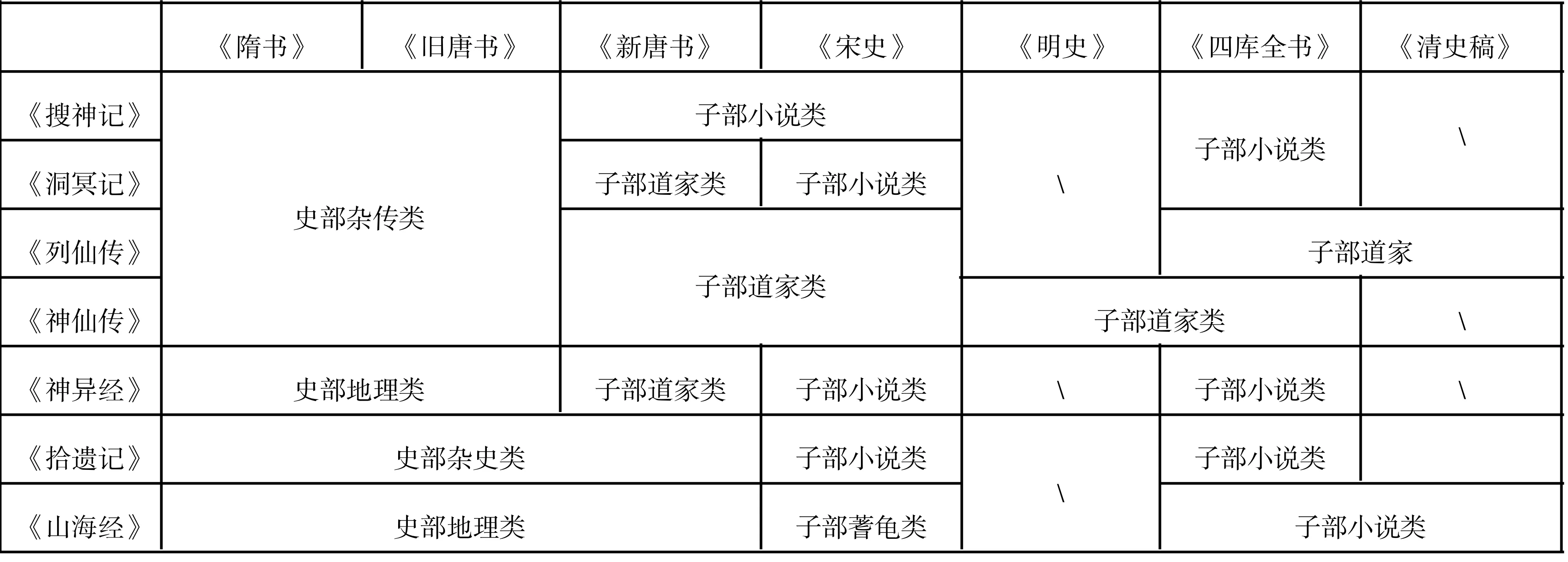

《搜神记》这次移徙并不是某个知识要素孤立的、个案的运动。《搜神记》与《列异传》《甄异传》等书籍构成的知识模块,完成了整体性搬迁(见图1)。《新唐书·艺文志》子部小说类收录唐前的书籍“三十九家”。参较《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》,我们可以看到,这些书籍大体可以分为三种类型。一是,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》未著录的书籍。在这三十九家书籍中,《隋书·经籍志》未著录的有9部,占22.5%;《旧唐书·经籍志》未著录的有2部,占5%。二是,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》归入子部小说类的书籍。从《隋书·经籍志》子部小说类中直接迁至《新唐书·艺文志》的有9部,占22.5%;从《旧唐书·经籍志》中直接迁至《新唐书·艺文志》子部小说类的有13部,占32.5%。三是,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》归入史部杂传类的书籍。从《隋书·经籍志》史部杂传类迁移到《新唐书·艺文志》小说类的书籍有20部,占50%;从《旧唐书·经籍志》史部杂传类搬迁过来的书籍有25部,占62.5%。《新唐书·艺文志》在确认小说的典型范例时,并不是把《搜神记》作为孤立的知识要素,而是将《旧唐书·经籍志》史部杂传中收录的《搜神记》《列异传》等“鬼神二十六家”视为统一的知识模块,进行了整体搬迁,将其中的二十五家径直植入子部小说类。鲁迅也曾谈到《搜神记》等的这次搬迁。他说,《新唐书·艺文志》小说类“大增晋至隋时著作,自张华《列异传》、戴祚《甄异传》至吴筠《续齐谐记》等志神怪者十五家一百五十卷,王延秀《感应传》至侯君素《旌异记》等明因果者九家七十卷,诸书前志本有,皆在史部杂传类,与耆旧、高隐、孝子、良吏、列女等传同列。至是始退为小说”。在《新唐书·艺文志》中,《搜神记》《列异传》等“志神怪”、“明因果”的知识要素构成共同体,重置了子部小说的基本类例。

《搜神记》从史部杂传类转入子部小说类,它移动的路径是单向度的、直接的。在其他作品的参照下,我们能更清楚地看到《搜神记》的这一特点(见图2)。如,《洞冥记》、刘向的《列仙传》、葛洪的《神仙传》与《搜神记》一道,在《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》中归入史部杂传类。到了《新唐书·艺文志》,《搜神记》等因叙“神祇灵异”而归入鬼怪之属的书籍径入小说类,并在之后的官修书目中稳固地保持着这种定位。其他三部书籍则在《新唐书·艺文志》中折入子部道家类。到了《宋史·艺文志》,《汉武帝洞冥记》归入子部小说类;《列仙传》《神仙传》这两部书则继续安置在子部道家,列入附录的“神仙类”。到了《明史·艺文志》,《神仙传》仍列入子部道家类,《列仙传》未录入。在《清史稿·艺文志》中,《神仙传》未著录,《列仙传》仍入子部道家类。《列仙传》《神仙传》这两部书在四部分类法下始终没有与小说建立起关联关系。又如,《神异经》在《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》中入史部地理类,在《新唐书·艺文志》中归入子部,但却被置于道家类。到了《宋史·艺文志》,《神异经》才在子部的体系之内再次迁移,搬迁至小说类。

《搜神记》在知识统序中,从史部杂传类迁移到子部小说类的速度更为迅捷、敏疾。《搜神记》在隋唐时期入史部杂传类,到了宋代,欧阳修等编纂《新唐书·艺文志》,这部书就迅速归入子部小说类。相比之下,《洞冥记》《神异经》《拾遗记》等在元人修《宋史》时才与小说这个概念建立关联。《山海经》在七略分类法下归入数术略形法家下。唐宋时期,这部书在官修书目中被置于史部地理类。元人修《宋史》,《山海经》被置于子部蓍龟类。在有明一代的官私书目中,《山海经》在史部地理类和子部小说类之间摇摆徘徊,直到清人修撰《四库全书》,《山海经》才正式归入小说的范畴之内。

谈到《搜神记》的归类,我们也要注意到的是,它在官修书目中的定位保持着稳定性,但是,明清时期的私家书目对《搜神记》的定位存在一些歧见。有人大体承续《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》,将《搜神记》归入史部。如,焦竑的《国史经籍志》、徐乾学的《传是楼书目》将《搜神记》归入史部冥异类,陈第的《世善堂藏书目录》将之置于史部的“语怪各书”。也有人将《搜神记》归入子部,但却并未置于小说类。如,高儒的《百川书志》在子部另立神仙类,《搜神记》被安置于其中。当然,总体来看,明清时期,《搜神记》位居子部小说类已经成为稳定的、固化的归类方式。如,胡应麟将小说分为志怪、传奇、杂录、丛谈、辨订、箴规六类,《搜神记》是志怪类的典范作品。胡应麟说“小说家一类,又自分数种。一曰志怪,《搜神》《述异》《宣室》《酉阳》之类是也”。纪昀等在修纂《四库全书》时,将子部小说分为“三派,其一叙述杂事,其一记录异闻,其一缀辑琐语”。《搜神记》归入子部小说类异闻之属。其他私家书目也大多承续官修史志。祁承爜的《澹生堂书目》、钱谦益的《绛云楼书目》、范邦甸的《天一阁书目》、周中孚的《郑堂读书记》以及近人张之洞的《书目答问》、丁仁的《八千卷楼书目》等都将《搜神记》纳入子部小说类。在这些目录书籍的商洽与反复确认下,《搜神记》成为小说这个知识类目下的典型范例。

图1 《新唐书·艺文志》收入唐前小说的基本情况

图2 《搜神记》《洞冥记》《山海经》等在知识体系中迁移的情况

三

厘清《搜神记》《列异传》等构成的知识模块的运动轨迹及迁移特点之后,我们有必要进一步探寻、剖析它们与小说建立关联关系、生成共通性和共同性复杂的、深层的动力机制。

《搜神记》《列异传》《幽明录》从史部杂传类迁移到子部小说类,并非因为文本的结构、体例等发生了变化。这些书籍无论是置于史部杂传类,还是归并入子部小说类,在体例上始终是稳定的,一直都是纪事之体;所纪之事的内容也是恒定的,着眼于鬼怪幽异。两晋隋唐之时,人们基于《搜神记》《幽明录》的叙事体例以及特定的史学观念,将这些文本视为史料:范晔等修《后汉书》、唐人修《晋史》多采录其中的内容,《隋志》将这些书籍置于史部杂传类。这些叙说鬼魅怪异之事的书籍在知识体系中的定位,正蕴藏着它们从史部分割出来的离心力,积蓄着进行迁移的内在驱动力。

《搜神记》《列异传》等以灵异鬼怪为中心展开叙事,这是它们原初的、恒定的质性特征,也是这些文本从史部分离出来的核心内驱力。《搜神记》《列异传》等有意识地模仿史籍的体例,或称以记,或名以传。基于记传叙事的体例,它们在《隋志》中被置于史部杂传类。但是,这些书籍在题材内容上与杂传类其他书籍之间存在着明显的差异。以《旧唐书》史部杂传的分类为据,我们可以看到,杂传进一步细分为先贤耆旧、高逸、仙灵、高僧、鬼神、列女等14类,鬼神类的书籍与其他13类有着明显的差异。首先,鬼神类主要记叙超越日常生活逻辑的奇闻异事,相较之下,先贤耆旧、高逸、列女等则以现实中人的日常生活为中心。如,《圣贤高士传》可入高逸类,这部书以现世的生存状态、价值原则为标准载录人物行迹,许由“退而遁耕”,壤父“凿井而饮,耕地而食”。书中偶有收录“隐于岩石山,能致风雨”的涓子等,但这些零星的异事只是细枝末节。在《搜神记》等书中,奇幻诡怪之事构成了文本的主体。其次,鬼神类与仙灵、高僧类也有着明显的差异。《新唐书·艺文志》收录《列仙传》《汉武帝传》《洞冥记》等“仙灵二十六家”,《高僧传》《草堂法师传》等“高僧十家”。《洞冥记》等涉及“珍异奇物及道术之人”,超越了现实生活的逻辑,带有奇幻色彩。但是,这些书籍往往系统地陈叙佛家和道教的人、物、事,且所叙及的人物在佛道两家的信仰体系中有据可依。相较之下,神鬼类作品只是零星地散录古今神祇,这些神祇无法构成特定的统序。更重要的是,神鬼类作品关注的是妖异惑人,而非仙佛救世。《搜神记》大量收录“灵异、人物变化”,鬼魅约出现80次,妖厉至少出现60次。卷一至卷五虽记仙灵、高士,但内容却以妖异鬼魅为中心。如,刘根“得仙,能召鬼”,“能使人见鬼”,“颍川太守史祈以为妖”;寿光侯“能劾百鬼众魅”。卷六、卷七专录妖与怪,有妖蛇、妖龙、妖马、妖牛、妖鼠、妖鸡等。相比之下,《圣贤高士传》《列仙传》等书中基本不存在鬼怪魅惑、谋害人类的情节。《搜神记》等在题材上叙写妖异鬼魅,而非人间世相;在素材来源上系“收遗逸于当时”、“访行事于故老”。与《圣贤高士传》《列仙传》等相参照,《搜神记》等的内容“深于史法有碍”,“有失史体”,被归置于子部小说类,“史部遂无鬼神传”。妖异邪魅的主题成为鬼神类与先贤耆旧、仙灵等区分开来的重要标尺,也成为《搜神记》等书籍从史部剥离开来的原初的、自发的内生动力。

《新唐书·艺文志》将《搜神记》从史部杂传类切割下来,移置到子部小说类,与《世说新语》整合为共同的知识统序。事实上,《搜神记》与《世说新语》也是两套不同的文本类型,差别极大。《世说新语》《语林》等纪言纪行,属篇缀文简约朴澹,《搜神记》等以事件为中心,文本构型更为严密,叙事手法趋于丰富,语言表达也更加赡缛。这两类文本能共同归拢于小说的统序之内,根本原因在于,《搜神记》等在史部的架构内生成了特定的性质、功能。这些新生的质态特征成为它们从史部剥离开来的重要推助力,也成为它们与小说这套知识类目完成耦合的基质。

《搜神记》等在史部的构架内,不仅与杂传中的先贤耆旧等书籍相互映衬,同时也与史部的核心构成要素——正史相互映照。《搜神记》等与正史类书籍存在着巨大的差异。从叙述的结构上看,正史类书籍规模宏大、体系完备。如,《史记》是由表、本纪、书、世家、列传构成的完整的统序,而《搜神记》等则呈现出“短部小书”的特点。刘知几就曾在史部的结构框架中,以正史为参照物,谈到《搜神记》与正史之间的关联性以及差异性。他说:

太史公书……所采多是《周书》《国语》《世本》《战国策》之流。近见皇家所撰《晋史》,其所采亦多是短部小书省功易阅者,若《语林》《搜神记》《幽明录》之类是也。

《搜神记》《语林》等与《国语》一样,可以作为撰写正史的辅助素材,但它们与正史存在着根本的区别。从体例上看,《搜神记》等皆为短篇杂章,没有统一的结构;所载之事屑琐细碎、体式简短;每则故事不追求深度,不着意于澄清事实、厘清事件,而是着眼于“省功易阅”。从语言风格上看,《史记》“采经摭传”,“善序事理,辨而不华,质而不俚”;《搜神记》等则“言多鄙朴,事罕圆备”,语言浅显,追求趣味性,不强调逻辑的严密性。从文本的功能上看,正史类书籍着眼于“治乱兴废之本可以考焉”;干宝著《搜神记》,则是为了“发明神道之不诬”。这样,在正史类的映照下,《搜神记》等从质性、作用、功能等层面上与史部这个统序切割开来。

《搜神记》《列异传》等呈现的“短部小书”、“言多鄙朴”、采录遗闻佚事等质性特征,是在史部正史类书籍的参照下呈现出来,是动态的、被建构而成的。这些新生的质性特征既是《搜神记》等从史部切割出来的离心力,同时也成为它们与子部小说家耦合的向心力。这些书籍与“小说家”源自“街谈巷语”、“合丛残小语……以作短书”的核心质态建构了一致性。刘知几著《史通》之时,他从《搜神记》《幽明录》与《世说新语》《语林》等均为“短部小书”、“言多鄙朴”,以及“其事非圣”、“其言乱神”等共有质态出发,将之聚拢于一体,归置于“偏记小说”这个概念之下。到了《新唐书·艺文志》,《搜神记》《列异传》正式从史部杂传类提取出来,与《世说新语》《语林》等一同归置在子部小说类之下。

《搜神记》等统摄于小说的范畴内,这并不是《搜神记》等单向地移动,也不是这些书籍在性质、功能上单方地变化,而是《搜神记》等文本与小说这一类目之间的相互对接。在对接的过程中,小说作为知识类目的命名,它本身是恒定的,但是,这个概念的义涵以及它指称的实体则因《搜神记》等的迁入完成了重生与重构——小说这套知识类目与叙事,与怪异、奇幻等质态建构了直接对应的关系。

《搜神记》《列异传》等从史部杂传类迁徙到子部小说类的过程,也是它们对子部小说类改造的过程。首先,小说这套知识类目完成了从明理向叙事的转变。小说作为知识统序建构的术语,它指称的知识要素的原初质态是明理传道。在《汉志》中,小说与诸子中各家一样,具有明道的功能。儒、名、农各家着意于“通万方之略”的大道,小说家关注的是“治身理家,亦有可观之辞”的小道。《隋书·经籍志》承续《汉志》,小说这一类目下的《世说新语》《语林》等在内容上以细言琐事为要,体式上以琐杂零碎为主,功能上以明小道、益智辨为宗,或启人神智,或发人谑笑。到了《新唐书·艺文志》,《搜神记》《列异传》等作为具有整体性的知识模块,移植进入小说的范畴之内。这些文本虽然没有取代、驱逐《世说新语》等子部小说类的初始范例,但是却迅猛扩充了小说这一类目的领地,并直接占据了其中绝大部分面积,极大地压缩了《世说新语》等在小说界域内的配比。随着《世说新语》等所占比例迅速降低,《搜神记》《列异传》等成为子部小说类核心的、典型的范例。这些文本所具有的叙事的质性特征移植于小说这套知识类目之中,并逐渐衍生,演化、定型成为小说的根本质态。小说与纪言、与明理的关系日趋淡化,转而与事件、与叙事建立了稳定的对应关系。

《搜神记》《列异传》等叙述鬼魅怪异的文本进入小说这个类目,也促使小说萌蘖孳育出全新的特质——内容上的奇幻、虚诞。自《汉志》到《隋志》,小说这一类目与琐言细事、与小道相关,《世说新说》《笑林》等涉及的言、事、道均源自于现世的生存状态,依循的是日常生活的逻辑。《搜神记》等文本与小说这个概念对接,并占据了大部分领地之后,它们重置了小说这一类目的内在秩序与构型方式。述奇纪异,即叙述超越日常生活逻辑的事件,成为小说新生的特质,也成为判定小说的核心标准,同时更发展成为聚拢小说范例的向心力。一些文本不具备叙事的性质,仅仅在内容上展现出奇幻、怪异的特点,就可能被归入小说的界域之内。从《山海经》和《搜神记》与小说建立关联的过程中,我们可以清楚地看到《搜神记》等奇诡、怪诞的特质对小说这一类目的改造。《山海经》在《汉书·艺文志》中入术数类形法家,继而在《隋书·经籍志》中入史部地理类。但是,在官修史志以外,人们基于这部文本述异记怪的内容,确认了它与《搜神记》等文本、与小说这套知识类目之间的关联关系。如,《史通》将之与《搜神记》等置于共同的统序之中,作为“偏记小说”的构成要素。顾况也谈到,有些书专言“怪力乱神……《异苑》《搜神》《山海》之经、《幽冥》之录……蔓延无穷”。明代,胡应麟认定,“《山海经》,古今语怪之祖”。到了清代,基于《搜神记》等的牵引力,《山海经》因内容的怪异、奇幻,在《四库全书》中被正式移植到子部小说类。《搜神记》等确认的小说述异记怪的特质还进一步衍生,成为近现代学界划定小说界域的标尺。《列仙传》记述了上古至秦汉的神仙谱系,一直到《清史稿·艺文志》,这部书仍被归入子部道家类。到了近现代文学学科正式建构之时,这部书因为奇幻的色彩折入文学学科中的特定文体——小说的领地之中。

《搜神记》《列异传》等建构而成的知识模块在宋代植入子部小说类,重构了小说这一类目的质性特征、构型成分、内在间架:叙事成为小说核心的构型要素,奇幻、虚诞成为小说所叙之事的典型特质。在明清以来的小说统序中,基于现实生活逻辑、记细言叙琐事以传小道的书籍,如《世说新语》等,退化为小说这一类目中的边缘性要素。具有怪幻性质的叙事性文本,如《搜神记》等成为小说的核心构型要素,小说的建模方式由汉唐时期杂录“街谈巷语”演变为叙事,奇幻、虚诞成为小说所叙之事的典型特质。基于小说的这一特质,明代新生的白话文本,如《三国演义》等也被纳入到小说的界域之内。到了近现代,学人在建构学科体系之时,基于《搜神记》《莺莺传》《三国演义》等志怪、传奇、章回小说的共同特质,认定了叙事性、虚构性是小说的基本属性。

结语

《搜神记》作为特定的文本,在知识体系中自有独特的运动轨迹和迁移逻辑。《搜神记》《列异传》等原本是零散的知识要素,在唐代,它们一同被置于史部杂传类,生成了整体性、稳定性,凝铸成为特定的知识模块。到了宋代,这个知识模块直接拼装在子部小说类中,从典型范例、构型规律、内在结构等各个层面上推促着中国古代小说形态的更新与重生,并直接孳育了近现代学术体系下的小说观念,划定了小说的界域。

通过钩索《搜神记》的迁移轨迹,还原式地描述这个小说类例的运动规律,厘清特定知识模块进行移植的内生力与驱动力,我们可以看到,中国古代小说的概念与观念自有其特定的生成、变异、重构、衍生的路向。小说具有叙事性、虚构性这一命题,是在两千年间中国本土知识统序不断调整、重构的过程中,日渐明晰,并在近现代最终确认的。我们还可以看到,传统目录学中的小说家与近现代文学学科中的小说之间有着丰富且复杂的知识互动及辨证关联,中国本土的小说统序生成了从传统到近现代的内在延续性。中国古代小说概念以及小说观念的转型,是而且首先是本土知识体系的自我需求和内在突破;近现代以来,小说封域的划定,乃至文学学科的建构并不拒绝与西学的对话沟通,但更多的是在中国本土的学术语境中逐步生成的。

注释

②郑樵:《通志》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第656页。

⑧高似孙:《纬略》, 杭州:浙江大学出版社,2012年,第175页。