元代鎏金银瓶纹饰上的隐士杜甫形象探微

沈润冰

杜甫受到文人学者的敬重与崇拜,他对后代艺术创作的深远影响不言而喻。自宋及清,杜甫形象渐入诗词、戏剧、小说、书画等艺术创作中,或为诗作中的灵犀妙笔,或为图画里的绝彩丹青,丰富多样的艺术呈现足以证明他的文化魅力。然而器物纹饰中的杜甫形象则较少人关注,本文试以元代鎏金錾刻人物花卉纹狮钮盖银瓶①作为考察对象,对其纹饰上的人物加以探究,并对元代的杜甫形象有所考察,以期于杜甫形象及其传播研究有所裨益。

一、元代鎏金银瓶述略

元代鎏金錾刻人物花卉纹狮钮盖银瓶1985年7月16日出土于江西省德兴市虎头岭山麓一处银器窖藏。出土时为一对,保存较佳,后被评为国家一级文物,今一藏于德兴市矿冶博物馆,一藏于上饶市博物馆。

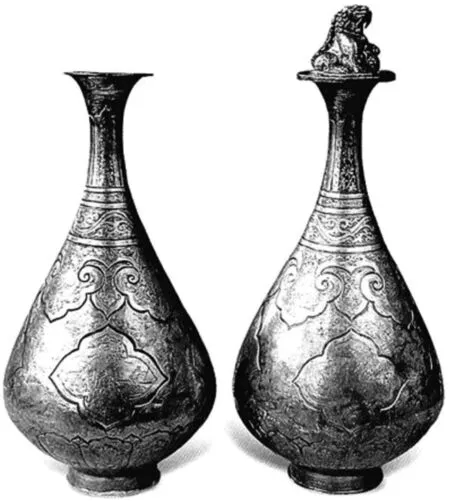

银瓶(图一)通高51.5厘米(其中一件缺盖,高为44厘米),腹径为23厘米,口径9.6厘米,底径10.6厘米。喇叭口,细颈,垂腹,圈足外撇。银瓶为高浮雕坐狮钮盖,直檐。锤击成型,錾刻花纹,狮钮盖及瓶体纹饰均鎏金,银地金花。瓶为玉壶春瓶状,多层次錾花,瓶身依錾刻弦纹则有九个装饰带,口沿下各錾忍冬草纹一周和折枝花卉四束,其颈为四片蕉叶纹,叶内刻莲花纹,下有回纹一周,颈肩部饰宽条绶带花纹,肩部如意云纹错落相间,腹部为茎缠蔓密的牡丹花纹。腹中以菱花形开光,绘有四幅人物故事图,两瓶图饰不尽相同。胫部为双层重迭变形莲瓣纹,内为串枝莲,圈足又錾忍冬草纹一周。②整体上,器物保存较完好。不过缺盖银瓶的部分图纹有明显损毁,带盖银瓶损毁较少。该器造型匀称、纹饰繁密,布局有序,做工精细,工丽华贵之余又显灵巧韵味,体现出鎏金、錾刻工艺的娴熟与高超。

图一 元代鎏金银瓶

由錾刻、鎏金技法及其繁复纹饰的特色大致可断定此物出于元代。其造型与国家博物馆所藏錾刻“至顺癸酉”的银制素面玉壶春瓶③以及爱尔兰国立博物馆所藏青白釉镂雕缀珠玉壶春瓶④等多件器物极为相似。元代金银器盛行,统治者对金银痴迷,不断加大金银开采、冶炼的力度,《元史》载元世祖至元时期“立诸路洞冶所”又“立诸路洞冶都总管府”。⑤另外,“云南民岁输金银,近中庆城邑户口……所差官必重赂省臣,乃得遣,征收金银之数,必十加二,而拆阅之数又如之。”⑥可见彼时对于金银的靡费、赂求风气。德兴自古矿产丰富,宋时即有金场、银场、铜场。⑦银瓶铸造价值不菲,但同批出土器物中还存在半成品,推测可能是匠人铸造但尚未完工之物。

二、元代鎏金银瓶上的杜甫故事图稽考

两件鎏金银瓶腹部各刻有四幅开光人物图饰,其中一件(缺盖)上三幅图内容分别是“陶潜爱菊花”“林逋爱梅鹤”“羲之爱莲鹅”⑧,作为主题物的菊花、梅鹤、白鹅,形象极为鲜明。然而最后一幅画的主题人物存在争议。如图二所示,主人公骑驴执鞭持缰,前一仆从,持竿似探路,后一仆从荷担,路旁松树,枝虬叶茂,间生草叶。据此可初步判断为某高士出行图。

图二 元代鎏金银瓶(缺盖)开光人物图

高士出行是古代器物常表现的内容,元明清时期的瓷器、珐琅器、金银器、漆器常有刻绘,如明青花山水人物梅瓶⑨、清康熙斗彩人物图碗等。但大多图画所示元素大同小异,留与后人判定其原型出处的线索少之又少,所以不易追索图饰主人公身份。如前所述,该瓶其余三幅图画,主人公分别是陶潜、王羲之、林逋,均为著名文人,图饰主题都为隐逸归真。四幅图案应是一个整体,该图所绘主人公也应该是有名的文人。

从画面入手可得三处图案要素,一是主人公身着圆领袍服戴唐巾。从其坐骑短肢小躯、长耳长尾的外貌体征大致可判定为驴,暗示主人公的文士身份。二是主人公前后伴有两个仆从,宽袖短襟,前者持竿先行,后者挑担荷物,左有篮,右架箱。三是自然景物,图饰上部有一株青松,道旁也画有草叶。一般而言,画作中的松树多出现在秋冬两季,但非绝对,有学者以此认定是秋游图似不确切。扬之水先生称:“以四季为界分的‘四景’图,兴盛于宋代。”除图画以外,元代散曲中的四时题材也较为普遍。对照同期、同窖、同款的另一件带盖鎏金银瓶,其瓶身的四幅开光人物图画,虽不知何人何典,但分别绘饰有春笋、夏莲、秋叶、冬梅,可以据此推测此瓶图案应是吻合四季时令的。而我们看这件缺盖鎏金银瓶“羲之爱莲鹅”对应夏季,“陶潜爱菊花”对应秋季,“林逋爱梅鹤”对应冬季,此图为春季比较合理。当然,仅就图案所见并不十分确切,尚待进一步考察。笔者以为,此图主人公很可能是杜甫,图画内容应为“杜甫游春”,证明如下:

(一)出土文物实证

1979年江西宁都出土一批元代青釉印花瓷器,其中有一瓷碗残片标本,内壁刻绘“杜甫游春”四字(见图三),即今藏于宁都县博物馆的元青白釉印花杜甫游春纹芒口碗残片。其中心处为一骑驴文士,执鞭前行,前一仆戴笠帽,肩扛竿,竿上悬有酒器葫芦等物。后随两仆,身着短衣,一人扛物,一人挑物。图纹的空隙处还镌有“杜甫”“游春”字样,另外间杂有花卉图饰。经比对,不难发现宁都出土瓷片中的“杜甫游春”图案与元代鎏金银瓶上的高士出行图极为相似。首先,中心人物均头戴唐巾,骑驴执鞭出行。其次,二图中心人物行进前均有一人先行导引,只不过鎏金银瓶中的仆从持竿而行(竿上是否悬有物未知),瓷碗纹饰上的仆从则是架竿悬物。再者,人数虽有不同,但中心人物身后都有仆从随行,肩挑行囊。人物、动作行为、构图、细节等极为相似。瓷碗上的“杜甫游春”四字表明了它的典故来源。肖发标先生也以此为依据,推测鎏金银瓶上的图案是“杜甫出行图”。《中国陶瓷辞典》也指出,“杜甫游春”是流行于元代的瓷器纹饰。据此推测,鎏金银瓶上的人物很可能是杜甫,图画内容也很可能是“杜甫游春”。

图三 瓷碗标本示意图

(二)同期诗词散曲旁证

扬之水先生提及,金银器上的人物故事一般不会选取偏事僻典,其图案粉本多取材于同时代的绘画。值得一提的是,宋元时期,杜甫游春主题绘画颇为盛行,虽然这些画作大多亡佚,但是我们仍能根据留世的题画诗来推断画中内容。南宋僧人释绍昙有一五绝《杜甫骑驴游春图》云:“客路如天远,吟身太瘦生。无家归未得,策蹇傍春行。”何梦桂有组诗《岳帅降笔命作画屏四景诗》,其第三首《工部游春》云:“饭山吟得两肩癯,破帽东风白发微。好是春衣都典却,醉来骑得蹇驴归。”元代也出现了较多以“杜甫游春”为题材的题画诗,如郑允端《杜少陵春游图》云:“何处寻芳策蹇驴,典衣买酒出城西。玄都观里桃千树,黄四娘家花满蹊。”李祁《题杜甫游春图》云:“草屋容欹枕,茅亭可振衣,如何驴背客,日晏尚忘归。”吕诚《题杜少陵行春图二首》云:“徒步归来白发新,蹇驴驮醉过残春。问渠何处花饶笑?韦曲家家正恼人。”及“牢落出同谷,凄凉赋七歌。日斜驴背上,白发似诗多。”从上述题画诗来看,杜甫游春图所画内容大抵是酒醉的诗人骑驴赏春。而无名氏【南吕】《一枝花·春雪》的尾曲则与银瓶上的内容极相似,其词云:“寒凝冷透乌纱帽,料峭寒侵粗布袍。引着仆僮儿可堪笑,酒葫芦杖挑。诗卷儿袖着,便有杜甫驴儿也冻倒。”可见元代“杜甫游春”题画兴盛,而匠人们在加工器皿纹饰时极有可能以此类流行题材作为参考粉本,这一定程度上可以作为确定鎏金银瓶图饰主人公的旁证。

另外,元代文人常将杜甫与王羲之、陶潜、林逋、孟浩然等并提。如刘秉忠的 【双调】《蟾宫曲》四首分别以杜甫、王羲之、陶潜、孟浩然切春夏秋冬四季,即“杜甫游春”“右军观鹅”“赏菊陶潜”“浩然踏雪”。而王仲元的小令【中吕】《普天乐·春日多雨》末句云:“瞥见游春杜甫,只疑是寻梅浩然,莫不是相访林逋。”可见杜甫与孟浩然、林逋等人均为元人心目中的高士,这一文化传统还延续到明代的诗歌创作。梁兰《题画四首》以“杜甫游春”“羲之好鹅”“渊明归田”“孟浩然灞桥诗思”为题旨进行创作。黎贞《古贤图为谭生廷训题四首》也题有“渊明归庄”“子猷访戴”“羲之观鹅”“杜甫游春”。至于黄仲昭《题四景山水图》及霍与瑕《端午归石头海山索题画》也皆以“杜甫游春”“濂溪爱莲”“渊明赏菊”“靖节寻梅”为题而写就。此外,从近代评剧《马寡妇开店》的唱词也可看出这一关联,其唱词道:“粉墙以上几幅画,水墨丹青笔法不俗。头一轴杜甫游春印丹羡,第二轴观景谢莲周茂书。第三轴陶渊明爱菊九月节,第四轴孟浩然踏雪寻梅在路途……”因此,在元代鎏金银瓶的图饰上,杜甫与王羲之、陶渊明、林逋并立一处不是偶然个案,是高士群体的文化传统在器皿工艺上的合理投映。在某种程度上进一步印证了元代鎏金银瓶图饰的人物为杜甫的可能性。

(三)杜诗自证

考察杜诗,该图所示的基本要素都有体现。杜甫骑驴的形象,杜诗中有多处书写,如 “骑驴三十载”“平明跨驴出”等,而他的骑驴形象在宋元文人的笔下也多有体现。至于仆从,杜甫诗中也多次提及,至德二载(757)所作名篇《北征》中有“我行已水滨,我仆犹木末”之句。作于上元二年(761)的五律《早起》也称:“童仆来城市,瓶中得酒还。”杜甫寓居夔州期间也有仆从,如《返照》云:“牛羊识童仆,既夕应传呼。”还有直接叙写仆役奴人的诗篇《缚鸡行》《示獠奴阿段》等。杜甫《戏为双松图歌》《题李尊师松树障子歌》专咏画中之松。而诸如“步壑风吹面,看松露滴身”“江湖深更白,松竹远微青”等写松诗句更是不胜枚举。当然,这仅能说明该瓶纹饰中的元素能在杜诗里得到一定的印证,由于骑驴、童仆、青松等并非特质标识,仅作辅助。

此外,需要说明的是,目前与杜甫相关的元代出土文物非常稀少,除上述瓷碗残片以外,基本再无涉及杜甫的出土器物。这无疑对该瓶图案的考证增加了难度。这一现象并非偶然,明清时期留存的与杜甫相关的器物也不多见。虽然在一些器皿上存在与鎏金银瓶图饰较为相似的图案,如明成化青花高士出行图砚插、明崇祯青花人物笔筒等,但也并未如上述瓷片所示刻有“杜甫”二字,不能断定它们是“杜甫游春”题材的相关器物。但是结合“杜甫游春”瓷碗的图饰,同期“杜甫游春”题材诗词、戏曲、绘画的文本内容以及杜甫入驻于高士群体文化传统中的这几点,再察以杜诗之中的印证,笔者认为元代鎏金银瓶上未知的人物纹饰图有较大的可能性是杜甫,其所绘题材应是“杜甫游春”。

三、元代鎏金银瓶背后的杜甫形象建构

无论是青瓷芒口碗残片,还是元代鎏金银瓶,均为世人展示了一个骑驴游春杜甫。该瓶其余图画“羲之爱莲鹅”“陶潜爱菊花”“林逋爱梅鹤”中的人物或是从容行路,或是悠然赏景,也都表现出高士闲适的生活状态。实际上,元代器皿纹饰大多散发浓郁的人文气息,隐逸文化在器物工艺上体现得淋漓尽致,如青花梅妻鹤子菱口盘、青花人物玉壶春瓶等,反映出元代社会浓厚的隐士文化追求。如此而言,鎏金银瓶所呈现的一个逍遥、率性、任真的“隐士杜甫”则不足为怪,不过这与宋代的杜甫形象却存有较大的差异。

(一)宋元二朝杜甫形象的差异

考察杜甫形象的后代建构,不同时代对杜甫形象的艺术阐释与文化解读大相径庭。若要透视元代杜甫形象,则势必先行解读宋人所构设的杜甫。宋代可谓为杜甫接受之关捩,一时有“千家注杜”之盛。宋人认知的杜甫形象大抵有三个特点。一是情感上的忧时悲愤、忠君爱国。苏轼云:“古今诗人众矣,而杜子美为首,岂非以其流落饥寒,终身不用而一饭未尝忘君也与?”王十朋诗云:“少陵别业古东屯,一饭遗忠甽亩存。我辈月叨官九斗,须知粒粒是君恩。”二是处境上的贫穷拮据、困苦飘零。如陆游在其诗《贫甚卖常用酒杯作诗自戏》便反引杜甫借以讽刺现实贫富人生。又如张炎《暗香·送杜景斋归永嘉》云:“想少陵、还叹飘零,遣兴在吟箧。”三是文化上的清瘦吟诗、诗才高迈。宋人称“耽诗杜甫瘦伶俜”“诗瘦谁令如杜甫”。可知,宋人将杜甫塑造为一个心忧天下、清贫瘦弱的寒士形象,情感色彩上呈现出愁苦忧郁,这与宋代危弱政权背景下士人的郁结心理以及文化品格息息相关。

审视元代文学中的杜甫形象,与宋代明显不同,原先宋代士人所塑造的忧国忧民色彩渐渐淡化,甚至逐步消解,纯粹潇洒、率性旷真的隐士杜甫常出现元代文人笔下。从诗词上看,元初诗人尹廷高有一七绝《杜甫游春》云:“矍哉驴上一吟翁,诗好平生不虑穷。梦冷草堂无史笔,浣溪千载自春风。”至正诗人陆景龙的七律《杜甫游春》云:“杜陵野客兴萧骚,策蹇行春乐更饶。杨柳暖风欹醉帽,杏花微雨湿吟袍。推敲漫说冲京兆,清绝徒怜过灞桥。直许文章光万丈,谪仙声价两相高。”诗中的老杜豁朗潇洒,自得其乐,安贫乐道而又别具诗才,也体现了元人对于杜甫文学地位的认可与肯定。再如元曲中“宴赏东郊,杜甫游春,散诞逍遥”“正是断人肠三月初,本待学煮海张生,生扭做游春杜甫”“草堂里闲中布韦,曲江边醉后珠玑”等皆可表现出元人对于杜甫的形象建构,即悠然自在,洒脱超逸,散诞逍遥。元人塑造的杜甫更在乎自我的率真任诞,更像是超然物外的隐者,以隐士姿态透视世间百态,经营自己一隅天地中的潇洒生活。元代塑造杜甫形象的情感色彩由悲观而渐变豁朗,原先困厄清贫的特点也多用来衬托心志的飘逸旷达。因而,元人建构的杜甫形象虽然仍附着杜甫物质清贫、把酒吟诗的形象特征,但是在情感表现上,其积极豁朗的潇洒情致和宋人笔下的忧心忡忡相比已大有不同。当然,元人笔下的杜甫依然存在忠君忧民的品格特质,如王介夫《题刘如村昭忠逸咏》云:“林下董狐坚直节,山中杜甫老忠肝。”朱希晦《雪夜放歌》云:“又不见唐杜甫,饥走荒山泪成血。致君有术徒自怜,布褐许身侔稷契。”但是,从元代现存的相关诗、词、曲上来考察,更多呈现的是幽隐山泉、自得其乐的“隐士”杜甫。

(二)元代杜甫“隐士”形象建构的成因

元人同样非常宗仰杜甫,鲜于枢《困学斋杂录》曾载秘书郎乔仲山的逸闻:“至元十年,自以东曹掾出使延安。道出鄜州,土人传有杜少陵骨在石中者。因往观之……”陆友仁《研北杂志》则云:“杜子美旧居,在秦州东柯谷。今为寺,山下有大木,至今呼为‘子美树’。”上述笔记条目可以反映出彼时民众对杜甫的敬仰态度。至正二年(1342),元朝追谥杜甫为“文贞”,杜甫的地位获得了官方的认可。可见,不论是官方朝廷,还是民间大众,都敬仰、崇拜杜甫,尊杜之风依旧盛行。因此,我们就不难理解,杜甫形象会出现在器物的纹饰上。不过为何元人构建的杜甫形象与宋人相去甚远,呈现一个独特的“隐士”形象?其实,这与元代文人普遍的隐逸心态、元杂剧中杜甫形象的熏染、元人阐释杜诗的独特倾向有关。

其一,从时代文化来看,元代的特殊背景使得归隐风尚盛行,而文人群体普遍的隐逸心态直接影响了他们笔下的杜甫形象。桃源传统的浸染、统治者的“尊隐”礼遇、“邦无道”的客观环境等使得历朝历代都有大批人士选择退避山林的生活方式,但是元代的隐遁之风尤盛,如《元史·隐逸传》所说:“元之隐士亦多矣……盖其得时而行,可隐而隐……”元朝统治者施行民族等级制度,文人地位低、出仕机会少,大量汉族文人游离政治的边缘立场促使其归隐之心的萌生、蔓延。元代兴起的全真教也为人们提供宗教维度下的精神纾解药剂,“叹世”“遁世”的思想更易于为当时大多数人所容受。有名的全真道士尹志平有一小令《减字木兰花·一道士出示杜甫游春诗卷》云:“游春畅饮 ,万物熙熙花似锦。畅饮游春,迷了从来多少人。儒流道士,几个能通天外志。道士儒流,谁肯忘情言下休。”“杜甫游春”也渗透到了道教文化中,从中可见道士对于杜甫闲逸形象的独特解读。元代的隐逸之风浓厚,文人的隐逸心态促使他们在进行文艺创作时带有浓厚的闲淡情趣,于是元代文坛便存在大量的隐逸书写。除了真正选择枕石漱流的隐士,在朝的或是在市井的士人也多有隐逸情结。查洪德先生指出“隐逸意识弥漫于整个元代文人阶层”,出仕元朝的耶律楚才、张养浩、赵孟頫等人的作品中有诸多隐逸之辞,如“闾山旧隐天涯远,梦里思归梦亦难”“人间万事老无味,林下一泉闲最高”等;而再看元曲,据《全元散曲》统计,关涉归隐主题的小令和套曲便有1047首。不论是居上还是处下的文人,他们的创作中都存有大量的隐逸内容,这是其隐逸心态的具象呈现。同样元人文艺作品中的杜甫也具隐士气质,如丁复《蜀江春晓》云:“浣花诗客茅堂小,醉眼看春狎花鸟。”成廷圭《题石林茅屋》云:“浣花老人不可作,何处客至同幽栖。”吴景奎《过赵敬德别业》(其三)云:“别业萧闲谁得似,浣花流水草堂深。”他们以高士留恋自然风物的题旨来表达隐逸精神,忧怀苍生的杜甫也因此被赋予了隐者的文化姿态。

其二,从通俗文学来看,杜甫相关戏剧的流行对于杜甫本身形象的塑造有着重要作用。通俗文学在某种程度上会对社会大众的观念与评判产生一定的影响。元代戏曲勃兴,盛行一时,杜甫相关戏剧自然也经历了经年累月的艺术演绎,在这样的环境下,包含文人在内的社会各阶层很难不受其潜移默化的影响。戏曲文本和戏剧表演中的杜甫形象被人逐步接受,甚至形成某种定见。“杜甫游春”作为一种文化题材在元代广泛传播,受到彼时大众的喜爱与推崇,甚至在日常器物的刻绘中也有所体现,这与当时杜甫戏剧的通行密不可分。元代陶宗仪《南村辍耕录》卷二十五胪列众多金院本剧目,其“院本名目”下就曾收《杜甫游春》一本,今已亡佚,不知为何时所制。可见,金院本《杜甫游春》曾非常流行。到元代,通行的杜甫剧目有范康《曲江池杜甫游春》、阙名《杜秀才曲江池》、阙名《众僚友喜赏浣花溪》三种,均已亡佚。赫兰国先生认为:“金院本与元杂剧、明杂剧、明传奇有着传承关系……金以后的大多有关杜甫的戏剧基本都滥觞于金院本《杜甫游春》。”我们可结合明代王九思所制杂剧《杜子美沽酒游春》加以观照。该剧将历史记载与杜甫诗篇杂糅为一体,故事内容如下:唐“安史之乱”后朝堂奸臣当道,时任左拾遗的杜甫春日游赏曲江,典衣沽酒,痛鞭时政,后受岑参兄弟邀请,游慈恩寺塔、渼陂,最终拒绝加官进爵,以“乘桴浮于海”之词来表明远离黑暗朝堂、归隐湖海山林的人生选择。由明杂剧本《杜甫游春》的相关文本推测,金院本和元杂剧本的《杜甫游春》大概也表达了归隐主题,剧中杜甫的也很有可能具有隐者风范。而无论是金院本《杜甫游春》,还是元杂剧本《杜甫游春》,在当时应当是艺术成就较高的作品,通行市井,传唱甚广。《录鬼簿》对元杂剧本《杜甫游春》便有高评:“因王伯成有《李太白贬夜郎》,乃编《杜子美游曲江》,下笔即新奇,盖天资卓异,人不可及也。”而这类作品极有可能深刻影响元人对于杜甫的认知,宋人确立的忧民杜甫形象逐步向“隐士”靠拢。

其三,从元人论杜来看,他们对于杜诗的阐释带有特殊的倾向,这一倾向也会对杜甫形象的建构产生不小的影响。首先需要厘清的是,元诗虽然整体成就上不及唐诗、宋诗,但诗歌创作依旧兴盛。从诗人数量上看,元代诗人有五千余人,元曲作家只有二百余人。从作品数量上看,《全元诗》收14万首诗歌,共2000余万字,《全元曲》则收杂剧(含残剧、佚失杂剧)637种、散曲4609支,共700余万字。元代诗学并非处于完全低迷的状态,元代文人推崇杜甫,学习杜诗,对杜诗的研讨同样也能引发反响。正如许总《杜诗学发微》所言:“由于诗坛崇杜之风的继续,元代对杜集的注释训解却呈现出日渐发达的趋向。”元人更多关注杜诗中描绘闲适生活、表达恬淡主题、具有清新风格的诗篇,并将此带入对于杜诗的阐释和解读之中。吴西逸【双调】《雁儿落带过得胜令·叹世》云:“床边,放一册冷淡渊明传,窗前,抄几联清新杜甫篇。”可见对于杜甫清新诗篇的喜爱。谢应芳《赠沧洲生诗序》一文云:“延陵隐君子薛仲弘氏,以英妙之年,能洒脱纨绮气习,绝迹京洛尘土,读种树书,结忘形交……每诵‘吾道付沧洲’之句,欣欣然若有所得,故自号曰‘沧洲生’……”《江涨》作为杜诗中的描绘悠然生活、山水景致的诗篇,颇具隐趣,选取其中诗句作为名号也说明了元人在解读杜诗的这一倾向。元末文人顾瑛生活清闲优裕,性喜杜诗,好雅集诗社,其居所“玉山草堂”的雅称便是出自杜诗《崔氏东山草堂》中的“爱汝玉山草堂静”。此外,顾瑛在与诸多诗人雅集唱和、分韵赋诗之时,多以杜诗中的清词丽句为韵,如“风林纤月落”“荷净纳凉时”等,亦可窥其恬静清新的隐逸趣味与审美追求。事实上,元朝为蒙古人建立的王朝,某种程度上说带有一定的异族政权性质。而杜诗之中存在大量抨击“安史之乱”、谴责异族入侵的诗篇,对进行过侵略战争的回纥、吐蕃、安史叛军等表达了憎恶的态度,如“群胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市”“盗贼纵横甚密迩 , 形神寂寞甘辛苦”等。杜甫在斥责祸乱中原的异族政权时,同时也升华、发扬了忠君爱国的精神,并以此寄托对于李唐王朝深刻的政权认同。可见,杜诗中的忠爱思想与其对于异族入侵的指责是紧密相连的。因此,元人阐释杜诗时,便不得不面对杜诗中贬斥“胡虏”与现实中“蒙元”统治的矛盾。为消除这一矛盾带来的观念抵牾,元代士人试图找寻属于元代的文化归属与政权认同,便有意忽视具有浓厚忠君抗胡思想的部分杜诗,选择杜诗之中平淡清雅、恬静幽然的诗篇,强调悠游安适的隐逸趣尚,从而冲淡在阐释杜诗时这一显而易见的冲突。当然,元人对于杜诗艺术审美的关注度也随之提升,侧重于杜诗审美艺术的探研,注重“对杜诗艺术形式美认识的静谧性和固定化”。赫兰国先生也关注到了元人阐释杜诗的这一独特倾向,即“辽金元三代皆为少数民族建立的政权,都具有‘侵略性’,杜诗严讲‘华夷之辨’,他们多不喜欢,故舍此不取,然杜甫及其诗歌又有着强大艺术生命力,三代文人在解读杜诗的时候,内容上往往更偏重于杜诗中描写闲适、表达隐逸思想的诗歌,杜甫本人的形象亦有所转变,成为一个高蹈出尘、清新雅致、清贫的隐逸者”。可见,元人释杜的这一倾向既是其内在隐逸精神的投映,又是民族政权下文化认同的需要。

(三)杜甫“隐士”形象在后世的流变与消退

不过,随着时间推移,器物纹饰上的“隐士杜甫”为何没有成为隐士文化的精神原型垂范后世?诚然,明代题画诗中“隐士杜甫”并未完全消失,但在鉴藏器物中却很少见到杜甫,某种程度上杜甫可谓是从器物高士纹饰中“隐身”而出。从器物纹饰的角度考察,分藏于武汉市博物馆、湖北省博物馆、桂林市博物馆的四件青花四爱图梅瓶,它的四面开光图案皆为“王羲之爱兰”“周茂叔爱莲”“陶渊明爱菊”“林和靖爱梅”,其中并无杜甫的身影。事实上,明代以王羲之、周敦颐、陶潜、林逋四人故事为“四爱图”的艺术趣尚渐成定式。相对而言,将“隐士杜甫”置于纹饰上进行绘画表达不易辨认,“杜甫游春”纹饰识别意义较弱,且所需的艺术加工难度较高,所以渐为逸出。另外,杜甫形象的接受、传播与时代文化嬗变存在一定的关系,杜甫的高士形象本为元人的有意塑造,脱离元代特定的文化背景,这一文化形象也会有所衍变。元以后,杜甫的地位进一步隆升,明代杜甫“诗圣”的冠冕表明社会各界对其的敬仰程度。在如此“圣”化的推演下,作为精神楷模,杜甫所承担的教化意义也在不断提升,他致君尧舜、心忧黎元的文化人格与官方朝廷所需求的正统道德观更为契合,必然为其所弘扬、凸显。杜甫形象中的隐逸色调便逐步消解、淡化。明代如张琦“较量春厚薄,不及开元前”、王佐“天宝拾遗情思苦,蹇驴驼醉不胜吟”等都表现出杜甫对于现实家国的关注,所渗透的昔盛今衰之感实为一种情系国家的深挚苦怀,忧国忧民之感与宋人创建的杜甫形象相接。

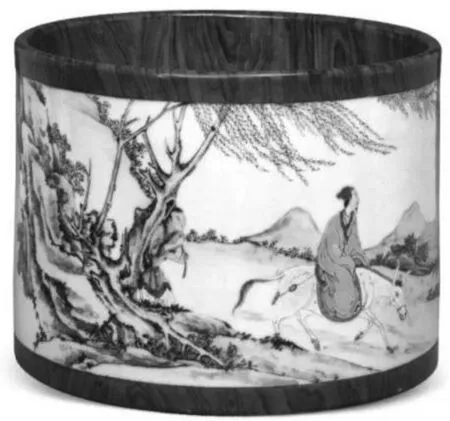

然而,文学艺术的传承并无绝对,清雍正时有一取材自“杜甫游春”而制成的木纹釉地粉彩笔筒(图四),其白釉外壁绘有粉彩“杜甫游春图”,笔工灵妙,画中有一人骑白驴行进,观赏春季的湖光山色,后跟一童仆负荷物件。可见彼时的工艺纹饰仍续写着元代“杜甫游春”的诗家趣事,呈现一个超逸放阔的杜甫形象。

图四 木纹釉地粉彩杜甫游春图笔筒

四、结语

因为元代文人普遍的隐逸心态、元杂剧中杜甫形象的熏染以及元人阐释杜诗时独特倾向的影响,“隐士杜甫”在接受和传播过程中逐步成为这一时期元人对于杜甫形象的典型认知。元代鎏金银瓶开光人物图饰中的杜甫纹饰为杜甫形象研究提供了新视角。器物图饰投映出的“隐士杜甫”形象,与彼时诗词曲艺术相融相通,共同折射出元人对杜甫的认知与接受。它充分说明杜甫的历史文化地位和影响力。器物作为无声的文化载体,刻绘颇具意味的杜甫纹饰,反映出杜甫文化影响的广泛。希冀日后能有更多与杜甫形象相关的器物出土,为杜甫形象研究增加新材料。

注释:

①据国家文物局综合行政管理平台所收录《全国馆藏文物信息》,此器称“元代鎏金錾刻人物花卉纹狮钮盖银瓶”,《中国金银玻璃珐琅器全集》则称“银镀金刻花玉壶春壶”等,另有称“元代鎏金银质玉壶春瓶”。本文以《全国馆藏文物信息》为是,为求简洁,下文均简称为“元代鎏金银瓶”。其器共有两件,本文以“带盖鎏金银瓶”“缺盖鎏金银瓶”分别称之,以示区分。

②参见孙以刚:《元鎏金狮钮刻花银瓶(封面说明)》,《南方文物》1999年第2期,第126页。杨伯达编:《中国金银玻璃珐琅器全集·金银器(三)》,河北美术出版社2004年版,第21页。

③王小文:《中国国家博物馆馆藏安徽出土窖藏元代金银酒器初探》,《文物鉴定与鉴赏》2018年第4期,第14-15页。

④陈昌全:《玉壶春瓶考》,《文物鉴定与鉴赏》2010年第11期,第52-53页。

⑦《江西通志》对此有相关记载,即“德兴置金场一,今不可得……”“德兴县银山,一名邓公山,唐总章初置场至宋天圣间山穴倾摧而银课未除,范仲淹守郡请罢于朝。”“《元丰九域志》:‘宋置铜场’,《明史·食货志》:‘明初铜场惟德兴、铅山两处……’”参见(清)刘秉章等修《江西通志》,清光绪七年刻本,第4196-4197页。

⑧见肖发标:《元代鎏金银质玉壶春瓶上的人物故事》,《文物天地》2007年第5期。肖先生文中称“陶潜爱菊花”“林逋爱梅鹤”“羲之爱莲鹅”是刻绘在带盖鎏金银瓶上,但这一说法与德兴博物馆及上饶博物馆所见展品有所不同,实际上这三图都刻绘在缺盖鎏金银瓶上。

⑨国家文物局编:《中国文物精华大辞典·陶瓷卷》,上海辞书出版社2002年版,第383页。

——评王新芳、孙微《杜诗文献学史研究》

——以宋代蜀人三家杜诗注辑录为例