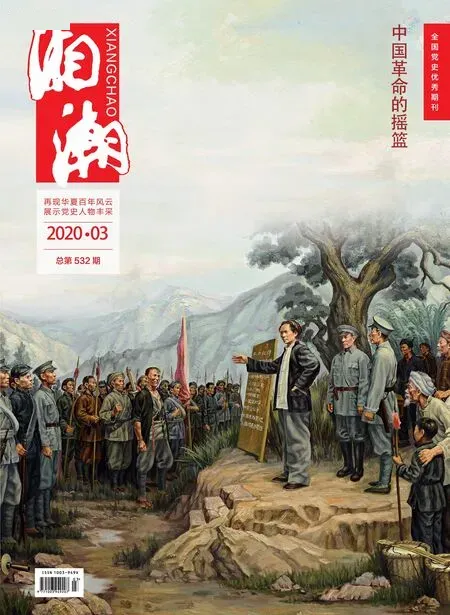

从通道会议到苟坝会议:张闻天力主恢复毛泽东的军事指挥权

★张家康

相识相知在瑞金

毛泽东长张闻天7岁,他们在1920年初就相互知道对方了,因为他们都是少年中国学会的会员,他们入会的消息及活动都曾经在《少年中国》上发布和披露。更值得一提的是,他们都时有文章在报刊发表,张闻天注重文学,毛泽东注重时论,把读书读报视为生活之必需的他们,显然早就在报刊上认识了彼此,只是尚未谋面而已。

张闻天曾在莫斯科学习,带回的是以城市为中心的革命经验,对毛泽东的农村革命的经验,一时还难以认同。1932年10月6日,中共中央临时政治局在上海召开常委会,其中一项内容就是讨论中央苏区问题,他在会上同意博古的意见,“泽东的观点是保守、退却”,“分散工作的观点,我是坚决反对的”,并提出“泽东可调后方作苏维埃工作”。这个意见同苏区中央局对毛泽东的安置不谋而合。

中共中央临时政治局迁往中央苏区瑞金时,毛泽东、张闻天才得以相识。张闻天是分管政府工作的政治局常委,毛泽东实事求是的思想作风很为他欣赏。他们之间有了接触,有了了解,而且在一些重大问题上取得了共识。诸如,共同抗日三条件、同十九路军的合作、援助福建人民政府等,而这些又都与博古、李德产生了重大分歧。

1934年1月22日至2月1日,中华苏维埃举行第二次全国代表大会,张闻天当选为中华苏维埃共和国人民委员会主席(相当国务院总理),乍看是很正常的人事变动,其实是博古酝酿已久的“具体步骤”。张闻天说:“派我担任人民委员会工作,对于李德、博古同志说来,是‘一箭双雕’的妙计。一方面可以把我从党中央排挤出去,另一方面又可以把毛泽东同志从中央政府排挤出去。”

到临时中央政府任职后,张闻天从党中央所在地观音山搬到了沙洲坝,同毛泽东在一处办公,住的地方也紧挨在一起。工作和生活接近了,心与心也贴得更近,两人在思想认识上有不少的契合点和共同点。博古和张闻天的分歧与矛盾,促使张闻天从“左”的宗派中分离出来,与毛泽东走到了一起。

张闻天在自己主编的《斗争》上,分6期连载毛泽东的两篇农村调查报告:《兴国长岗乡的苏维埃工作》《上杭才溪乡的苏维埃工作》。他学习毛泽东的调查研究的工作方法,召集几个区的负责人开调查会,共同商讨区对乡的领导工作。1934年4月,张闻天、毛泽东合著《区乡苏维埃怎样工作》,标志着张闻天、毛泽东合作的开始。

广昌战役的发起和失败,是张闻天与博古、李德冲突的爆发点。战役发起前,张闻天和毛泽东都批评过博古、李德的瞎指挥,反对与强大的敌人死打硬拼。广昌失守,中央苏区失去了屏障,红军不得不进行战略大转移,并且成立了由李德、博古、周恩来组成的“最高三人团”,全面领导战略转移的一切工作。

为了剥夺张闻天参与最高决策的权力,博古特意派张闻天到闽赣省巡视,而这种巡视在此时全无必要,因为中共中央政治局委员项英刚刚完成对那里的长时间的巡视。张闻天服从了这个决定,于7月上旬赴闽赣巡视,直至8月下旬才返回瑞金。回来后,他发现他这个中央中共政治局常委已被边缘化,所有决策概由“最高三人团”发出。他明显感到“已经处在无权的地位”,“心里很不满意”。

从赣南会议到宁都会议,再到中共六届五中全会,毛泽东长期被晾在一旁,备受冷落。10月初,毛泽东从于都回到瑞金。此时,“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”,红军就要离开中央苏区远征了。在这前途未卜的战略大转移前,张闻天与毛泽东进行了好几次交谈。时任中华苏维埃共和国临时中央政府国民经济部部长的吴亮平晚年回忆说:“毛泽东同志亲口对我说,闻天同志细心地倾听了他的谈话。毛主席还告诉我,闻天同志对他的病十分关切,还用手抚摸他的痛处,对他表示亲切的慰问。”

1934年6月24日,张闻天在《斗争》上发表《反对小资产阶级的极左主义》,文章毫不含糊地提出同“‘极左主义’进行坚决斗争”,批评党内比较普遍的“‘左’倾总要比右倾好”的观点,希望全党同志“不要惧怕‘左’倾革命家的威吓”。这表明,他已基本挣脱“左”的桎梏,与毛泽东的思想路线臻于一致。

通道、黎平、猴场会议

长征出发时,张闻天同毛泽东、王稼祥三人被要求分散到各军团中去。张闻天回忆说:“在出发以前,“最高三人团”要把我们一律分散到各军团去,而由他们把持一切(后因毛泽东同志提议,未分散)。”“记得在出发前一天,泽东同志同我闲谈,我把这些不满意完全向他坦白了。”

毛泽东、张闻天、王稼祥三人就这样走到了一起。三人中,毛病王伤,坐的是担架,张多是骑马,偶尔也坐担架。他们一起行军,一起宿营,时刻在一起。而“最高三人团”忙于战略转移,无暇顾及他们。美国记者哈里森·索尔兹伯里在《长征——前所未闻的故事》里,幽默地专写一章“担架上的‘阴谋’”。他写道:“有意思的是,担架变成了讨论政治的舞台……这些谈话就在毛泽东和曾在旧金山当过编辑的洛甫(张闻天),以及伤口未愈的政治局候补委员、关键的‘布尔什维克’王稼祥之间进行。……洛甫几个月来一直在向毛泽东靠拢。李德对于担架上的‘阴谋’一无所知。但是他知道毛泽东在同别人谈话,而且也知道这对于他的事业没有好处。……毛泽东、洛甫、王稼祥三人被称为‘核心小组’,或者用李德的话来说是‘三人核心’。不管叫它什么名称,这三人正渐渐地夺取着长征的领导权。”

当蒋介石判明红军西进的意图后,立刻部署几十万大军追击和堵截,企图将红军歼灭于湘江、漓水以东地区。毛泽东提议乘两大敌军主力尚未聚拢,寻机歼灭敌军一部,以扭转战局,变被动为主动。红三军团军团长彭德怀也向“最高三人团”建议:“在灵活机动中抓住战机消灭敌军小股,迫使蒋军改变部署”,“否则,将被迫经过湘桂边之西延山脉,同桂军作战,其后果是不利的。”

随着我国经济发展方式的改变,工业化的兴起,贵州省成为了我国外出务工人员较多的省份。外出务工提高了人们的收入,但是也带来一些问题,尤其是对民族传统。这给民族文化遗产的旅游资源开发带来了一些不利的影响。除此之外,在旅游开发中面临的同质化竞争也将是其发展旅游业的一大挑战。

这些建议并没有被“最高三人团”采纳。11月27日至12月1日,中央红军在强渡湘江、突破第四道封锁线时,遭遇了敌人凶猛的阻击。湘江之战,中央红军伤亡惨重,从出发时的8万多人锐减到3万多人。中央红军失去了原先设定的到达湘西的先机,一时陷入进退维谷的困境。张闻天、毛泽东、王稼祥在中央红军翻越老山界后,由私下议论战略战术上的错误改为在政治局内部公开批评。周恩来后来回忆说:“从湘桂赣交界处,毛主席、稼祥、洛甫即批评军事路线,一路开会讨论。”

部队前进到湖南通道地区,有情报反映,蒋介石已识破中央红军将往湘西与红二、六军团会师的战略意图,遂在前方集结了五六倍于中央红军的兵力,设置了四道封锁线,形成了一个大口袋。博古、李德明知前路险恶,仍然坚持原定目标不变,硬是要往这个口袋里钻。张闻天得知这一情况后立即去找反对博古、李德主张的毛泽东,商量避免危局的对策。

1934年12月11日,红军攻占通道县城。次日,中革军委在这里召开紧急会议(史称通道会议),讨论中央红军的行动方向。李德、博古在会上还是坚持原定的方针——这无疑是自投罗网,将3万多中央红军往虎口里送。毛泽东在会上首先反对,建议向敌军力量薄弱的贵州西进。张闻天坚决支持这个建议,强调应该根据变化了的情况,改变自己的行动和方针。当天下午,中革军委发布进军贵州的命令。

中央红军改道西进,15日攻占贵州黎平。18日,周恩来在黎平主持召开了中共中央政治局会议。会上,张闻天和毛泽东一起同李德、博古等进行了激烈的争论。会议否定了李德、博古的战略方针,决定“新的根据地应该是川黔边地区,在最初应以遵义为中心之地区”,“应坚决消灭阻拦我之黔敌部队,对蒋、湘、桂诸敌应力争避免大的战斗”。会议还决定在遵义召开中共中央政治局会议,总结第五次反“围剿”以来军事指挥的经验教训。

李德、博古对黎平会议不服,仍然固执己见,不愿放弃他们错误的战略方针。张闻天感到在目前的情况下,改变军事领导已是刻不容缓。12月下旬,他在随军行进至黄平时,与王稼祥交换了这一意见。任红一军团二师四团团长的耿飚后来回忆说:

“那时张闻天同志身体不太好,长征路上坐着担架,同时王稼祥同志因为有伤,也坐着担架,两副担架走在一起。在树上挂满橙黄色橘子的一个橘子园里,他们叫担架停了下来,两个人头靠头地躺着说话。这时,王稼祥就问张闻天,我们这次转移的最后目标究竟定在什么地方?张闻天忧心忡忡地回答说:咳,也没有个目标,这个仗看起来这样打下去不行。接着就说:‘毛泽东同志打仗有办法,比我们有办法,我们是领导不了啦,还是要毛泽东同志出来。’对张闻天同志这两句话,王稼祥同志在那天晚上首先打电话给彭德怀同志,然后又告诉毛泽东同志。几个人一传,那几位将领也都知道了,大家都赞成开个会,让毛泽东同志来指挥。”

1934年12月31日至1935年1月1日,中共中央政治局在贵州瓮安县猴场召开会议,史称猴场会议。会上,与会者批评博古、李德的错误主张,决定强渡乌江。会议通过《中央政治局关于渡江后新的行动方针的决定》,进一步肯定和坚持黎平会议的决定,指出:红军战略方针、作战方向及地点的选择,“军委必须在政治局会议上做报告”。李德的军事指挥权就这样被取消了。

毛泽东重返领导岗位

1935年1月15日至17日,中共中央政治局在遵义召开扩大会议,史称遵义会议。像这样重要的会议,按照惯例要向共产国际汇报后方可召开。可是,在中共中央临时政治局由上海迁来瑞金时,负责与共产国际联系的是上海中央局,随着上海中央局负责人李竹声、盛忠亮的先后被捕叛变,地下电台也被敌所破获,这种电波联系在红军长征前就已经中断。正是因为中断了与共产国际的联系,中国共产党才有独立自主地为自己的命运做出正确决定的机会。

会议由博古主持。会上,他做了反第五次“围剿”的总结报告。虽然做了一些检讨,但却一味强调客观上的困难,而不承认军事指挥上犯了严重的错误。接着,周恩来就军事问题做副报告。

在听了博古的报告和周恩来的副报告以后,张闻天马上做反对中央单纯防御军事路线的报告,又称“反报告”。当时中央书记(同时称政治局常委)只有4人:博古、张闻天、周恩来、项英。项英留在了中央苏区,张闻天的地位和周恩来相等,可见他的“反报告”的分量之重。耿飚后来回忆说:

“毛泽东同志曾经说过:如果没有张闻天、王稼祥两位同志,就不可能开好遵义会议。闻天同志那时是中央政治局委员、书记处书记,相当于现在政治局常委。他在当时中央的这个职务,是长征路上最先反对错误路线的三个人(毛泽东、张闻天、王稼祥)中最高的。所以认真想起来,遵义会议如果没有张闻天首先在中央提出这个问题,会议就不可能开。事实上,如果他不提出来,也没有别人敢提呀。”

在张闻天的“反报告”后,毛泽东、王稼祥、朱德先后发言。毛泽东讲了一个多小时,分析错误军事路线的症结所在。会议决定:增选毛泽东为中共中央政治局常委;取消“三人团”,取消李德、博古的军事指挥权;仍由最高军事首长朱德、周恩来为军事指挥者,而周恩来是党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者。张闻天曾经这样评价遵义会议:

“没有遵义会议,红军在李德、博古领导下会被打散,党中央的领导及大批干部会遭受严重的损失。遵义会议在紧急关头挽救了党,挽救了红军,这是一。第二,遵义会议改变了领导,实际开始了以毛泽东同志为中心的中央的建立。第三,遵义会议克服‘左’倾机会主义,首先在革命战争的领导上。第四,教条宗派开始了政治上组织上的分裂。这个会议的功绩,当然属于毛泽东同志,我不过是一个配角而已。”

遵义会议“指定洛甫同志起草决议,委托常委审查后,发到支部中去讨论”。张闻天欣然领命。他起草的这个决议批评李德、博古“以所谓‘短促突击’的战术原则来支持这种单纯防御的战略路线”,“对军事领导上的战略战术基本上是错误的”。决议第一次系统地阐述了以毛泽东为代表的反“围剿”的军事战略思想。这个决议在2月8日的中共中央政治局会议上通过。

遵义会议对中共中央政治局常委进行了分工,“以泽东同志为恩来同志的军事指挥上的帮助者”,毛泽东又回到军队的领导岗位,直接参与对中央红军的军事指挥。3月初,红军二进遵义城,张闻天从战争的实践中更加相信毛泽东的军事指挥才能,提议成立一个前敌司令部,“委托朱德同志为前敌司令员,毛泽东同志为政治委员”。

鉴于博古缺乏民主作风,对军事指挥独断独行,遵义会议后“被选为党中央总书记”的张闻天一改博古的旧习,凡是军事行动都要召开会议讨论,以少数服从多数的意见,决定军事行动。3月10日,在讨论攻打新打鼓场的军事行动时,面对滇军、黔军的会合,以及川军和中央军的侧击,毛泽东不赞成以卵击石,硬碰硬。尽管毛泽东费尽口舌,仍然没有说服与会的大多数人。毛泽东着急了。会议结束后,他先是说服了周恩来,接着又说服了更多的人,终于停止了行动,避免了军事上的损失。

这次事件后,考虑到兵贵神速,战场情况瞬息万变,指挥需要集中,毛泽东提议成立“三人团”全权指挥军队。张闻天通过这件事看出毛泽东在军事上的高明之处,而自己在军事上又是外行。他十分清楚军事指挥必须临机决断,如果以会议表决实施军事行动,那往往会贻误战机。3月12日,中共中央政治局在苟坝召开会议,张闻天把成立“三人团”的提议提交会议讨论,会议决定成立由周恩来、毛泽东、王稼祥组成的“三人团”(又称三人军事领导小组)。从瑞金出发以来,张闻天对毛泽东心悦诚服,正是由于他的理解和力挺,毛泽东才全面恢复了军事指挥权。

遵义会议旧址