环境因子对特色马铃薯产量影响分析

张 皓,邓仁菊,张学彬,金昭贵,秦 杰,滕万里,王禄静,李 娟

(1清镇市气象局,清镇 550014;2贵阳国家农业气象试验站,清镇 550014;3贵州省农业科学院生物技术研究所,贵阳550006)

马铃薯是仅次于水稻、玉米和小麦的全球第四大粮食作物,近年来受温度上升、日照减少与降水格局变化影响,其产量发生明显波动。有研究表明[1],马铃薯块茎形成期气温每升高1°C,则产量减少3%。宋学锋[2]在探讨气候条件对马铃薯产量的影响过程中发现,马铃薯产量与结薯期日照时数呈负相关。贵州喀斯特地貌特征突出,生态环境脆弱,环境承载力低,气候变化敏感[3],同时作为西南马铃薯产区的重要省份,种植面积位居全国前列。池再香等[4]致力于贵州西部马铃薯研究多年,得出气温对产量形成的影响为负效应,梁平等[5]采用积分回归分析、相关分析、一元非线性回归等方法,从光、温、水等角度对六盘水马铃薯产量形成的动态影响开展了研究,结论与池再香等[4]一致。马铃薯生长发育一方面对气象因子(尤其是水)表现出依赖性,另一方面与土壤肥力及种植模式关系密切。张萌等[6]通过对贵州春马铃薯生物效应与土壤肥力的影响分析,证明缓释肥可以使单株产量和大中薯率分别提高2.6%—73.1%和6.6%—15.1%,并在此基础上探讨了枪施肥技术在贵州春马铃薯生产中的应用效果[7],邓仁菊以‘中薯3号’为试材,设置不同栽培模式分析冬作早熟马铃薯抗旱防寒的效果时发现起垄后采用黑膜覆盖使早熟马铃薯增产明显[8]。

针对特色马铃薯在黔对土壤及气象因子的适宜性分析未见报道,马铃薯产量的形成受氮、磷、硫等元素的吸收、运转影响又与环境条件、作物本身的抗性与适应性相关[9]。本研究从土壤养分状况、全生育期内逐日气象数据两个方面对马铃薯生长环境进行分析,同时探讨开厢宽度对马铃薯产量形成的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料及设计

试验地点位于贵州省清镇市暗流镇关口村,海拔1 123.92m,东南向,土壤类型为黄壤,品种选取来源于秘鲁的特色马铃薯‘红宝石’。试验时间为2018年4月24日—2018年7月10日。选择直径为5cm的种薯,分别按照0.8m、1.0m、1.2m开厢,两厢间隔20cm,株距15cm进行种植,布置3个小区,密度分别为66 500株hm2、55 500株hm2、47 600株hm2。底肥施有机肥15 000 kghm2+硫酸钾复合肥750 kghm2;马铃薯出苗>50%时,用尿素150 kghm2进行液态浇施提苗。追肥1次,用硫酸钾 225 kghm2+尿素150 kghm2,以液态形式追施。整个生育期采用常规田间管理。

1.2 数据来源与方法

气象数据(气温、降水、空气湿度、地温、土壤湿度、光合有效辐射)由贵州省气象局统一建设的农田小气候站采集。分别测定0.8m、1.0m、1.2m开厢的小区马铃薯产量,并换算为单产依次为:19.67thm2、19.72thm2、19.62thm2。马铃薯收获后,下茬作物种植前进行土壤样品的采集,采样前一周研究区未见降水,样品选择多云天气下,在一日内完成采集,取马铃薯根区1 kg土壤样。土壤pH:电位法;土壤有机质:油浴加热重铬酸钾氧化容量法;碱解氮:碱解扩散法;全磷:高氯酸消解-钼锑抗比色法;有效磷:碳酸氢钠法;全钾:氢氧化钠熔融-火焰光度计法;速效钾:醋酸铵-火焰光度计法。测定委托贵州省农业科学院完成。

表1 全国第二次土壤普查养分分级标准

Table 1 Nutrient classification standards for the second national soil census

2 结果与分析

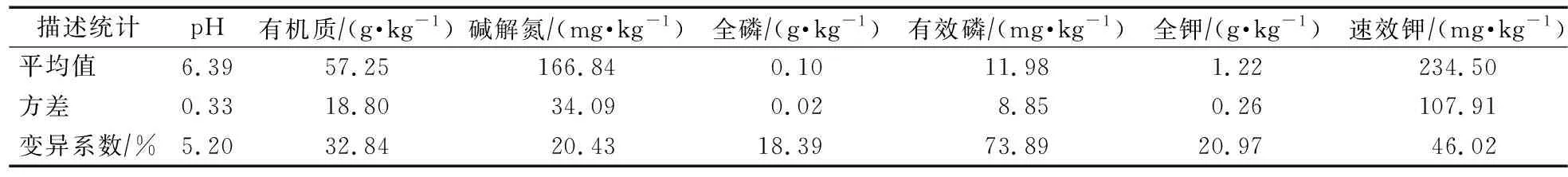

2.1 土壤养分

根据毛留喜等[10]研究,马铃薯生长的土壤酸碱度最适范围为5.0—6.5,研究地点实际测得pH为6.39,适宜马铃薯生长。对照表1、表2可知,有机质含量达到了Ⅰ级,作为土壤氮素有效性指标的碱解氮极丰富,高达 166.84 mgkg,为马铃薯生长提供了充分的氮素保障。土壤中全磷极为缺乏含量仅为0.10 gkg,有效磷为最适宜(11.98 mgkg)。全钾含量1.22 gkg属于极缺乏,而速效钾含量却极丰富。

表2 土壤养分状况

2.2 气象因素

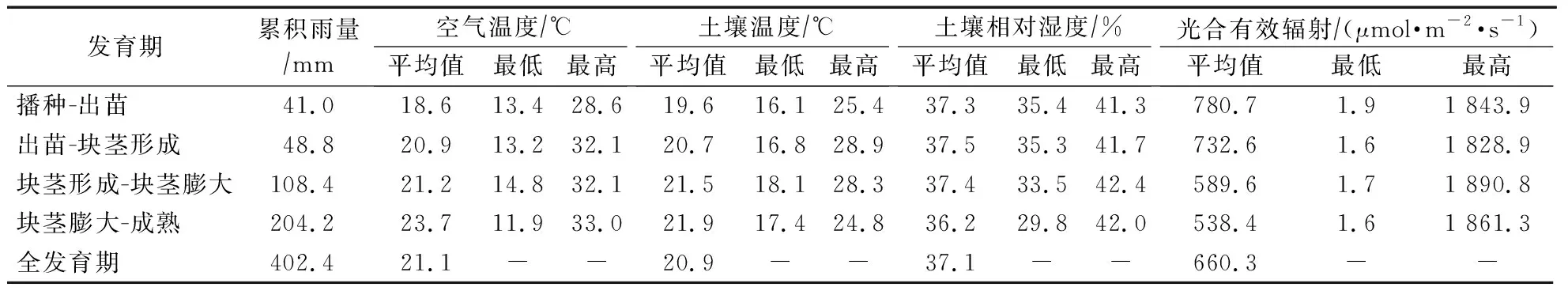

根据周岑岑[11]的研究将生育期划分为播种、出苗、块茎形成、块茎膨大和成熟五个时期。由表3、图1可知,从播种到出苗,气温在13.4—28.6℃,有利于种薯发芽和根系迅速生长;从出苗到块茎形成,平均气温20.9℃;块茎形成到膨大的过程中,平均气温为21.2℃;块茎膨大到成熟,平均气温为23.7℃。由图1可知在马铃薯的整个生育期内,气温日较差最大值出现在块茎膨大到成熟期(6月8日),有利于块茎增长和同化产物的增长。总体而言平均气温逐步升高并且变化平稳。

表3 马铃薯全生育期气象因子

土壤中进行的水、肥、气、热的交换相对于大气活动而言变化缓慢,土壤温度调节受微生物活动,呼吸速率的影响,导致在全生育期内土壤最高温度、最低温度的变化斜率分别为0.009 9和0.06,均小于气温变化幅度(图2);温度日较差的降低速度土壤要快于大气,也反映出土壤在温度调节方面具有缓冲作用。块茎生长-膨大期以土温16—18℃对块茎的形成最为有利,本试验中该时段的土壤平均温度为21.5℃,并且最高温度达到了28.3℃,这对于马铃薯产量形成不利[12]。

图3显示,土壤的相对湿度与降水量密切相关。播种-出苗,土壤相对湿度为37.3%,降水量为41.0mm,能充分满足块茎生芽出苗;出苗-块茎生长期间,植株对水的需求最为敏感,此间平均相对湿度为37.5%,降水量为48.8mm,未充分达到马铃薯产量形成所需的最优条件,后期(块茎生长-块茎膨大)降水量(108.4mm)增大,匍匐茎二次生长容易造成块茎畸形或者增加屑薯量,影响最终产投比。

马铃薯是喜光作物,本试验将马铃薯生育期内逐日光合有效辐射≥50μmol(m2·s)的时数[13]作为光合有效时数,并确定了每日起始时间。由图4、5可知,生育期各阶段平均光合时数分别为9.56h、9.62h、9.69h、10.04h,全生育期平均光合时数为9.83h。播种-出苗,起始时间频率最高的为9:00,光合累计时数为34.6h;出苗-块茎生长,起始时间频率最高的为8:50,光合累计时数为39.1h;块茎生长-块茎膨大,起始时间频率最高的为7:30,光合累计时数为39.9h;块茎膨大-成熟,起始时间频率最高的为8:50,光合累计时数为58.8h。马铃薯全生育内日均光合有效时数为9.8 h,长时间日照不利于块茎生长[14]。

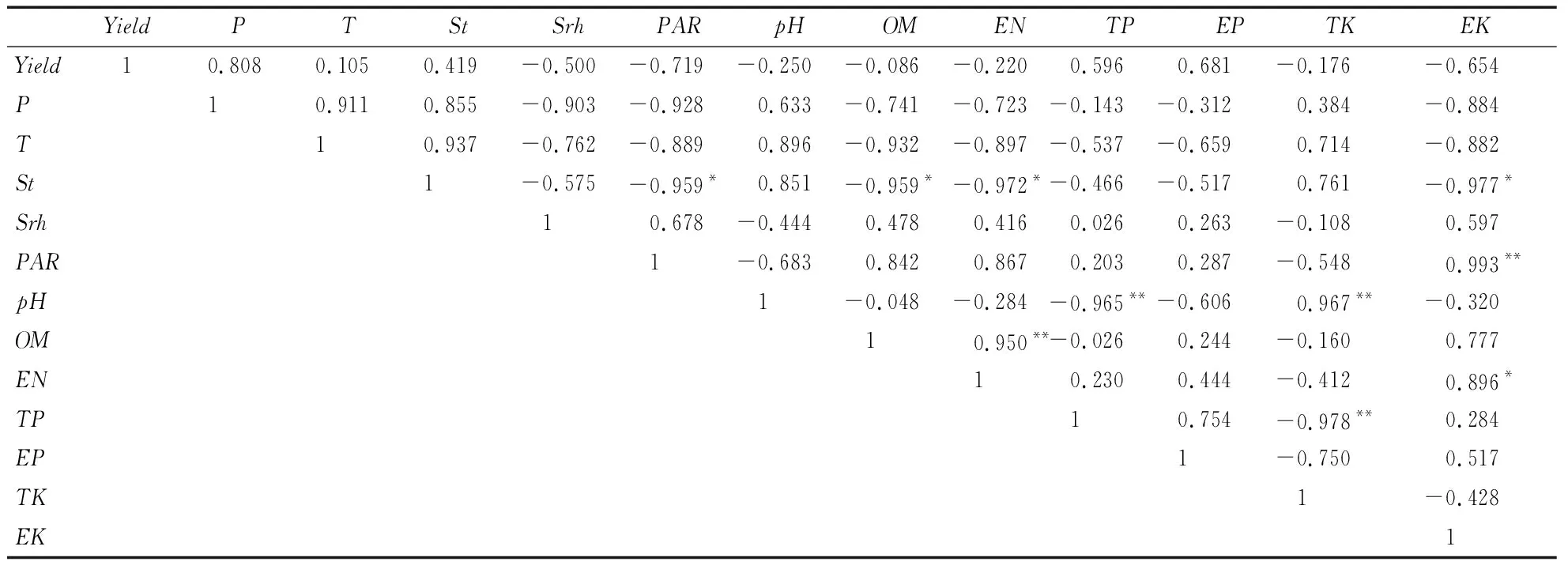

2.3 相关性分析

由表4可见,气象因子中,气温、土壤温度与光合有效辐射之间为负相关,后两者相关性达到了显著水平(-0.959),说明生育期内温度升高反而不利于光合有效辐射增加。土壤因子中,pH与全磷、全钾含量存在极显著相关性,不同的是与前者为负相关系数为-0.965,与后者为正相关(0.967);有机质与碱解氮之间呈极显著正相关(0.950);碱解氮与速效钾之间为显著正相关(0.896);全磷与全钾为极显著负相关(-0.978)。气象因子与土壤因子间的相关性,在土壤温度与有机质、碱解氮、速效钾中表现为显著负相关,相关系数分别为:-0.959、-0.972、-0.977;光合有效辐射与速效钾之间呈极显著正相关,系数达到了0.993。马铃薯产量与累计降水量、全磷、有效磷为正相关。

表4 各因子与马铃薯产量间相关性

注:*、**分别表示通过 0.05、0.01水平的显著性检验。Yield为实际产量,P为累计降水量,T为气温,St为土壤温度,Srh为土壤相对湿度,PAR为光合有效辐射,OM为有机质,EN为碱解氮,TP为全磷,EP为有效磷,TK为全钾,EK为速效钾。下同

2.4 主成分分析

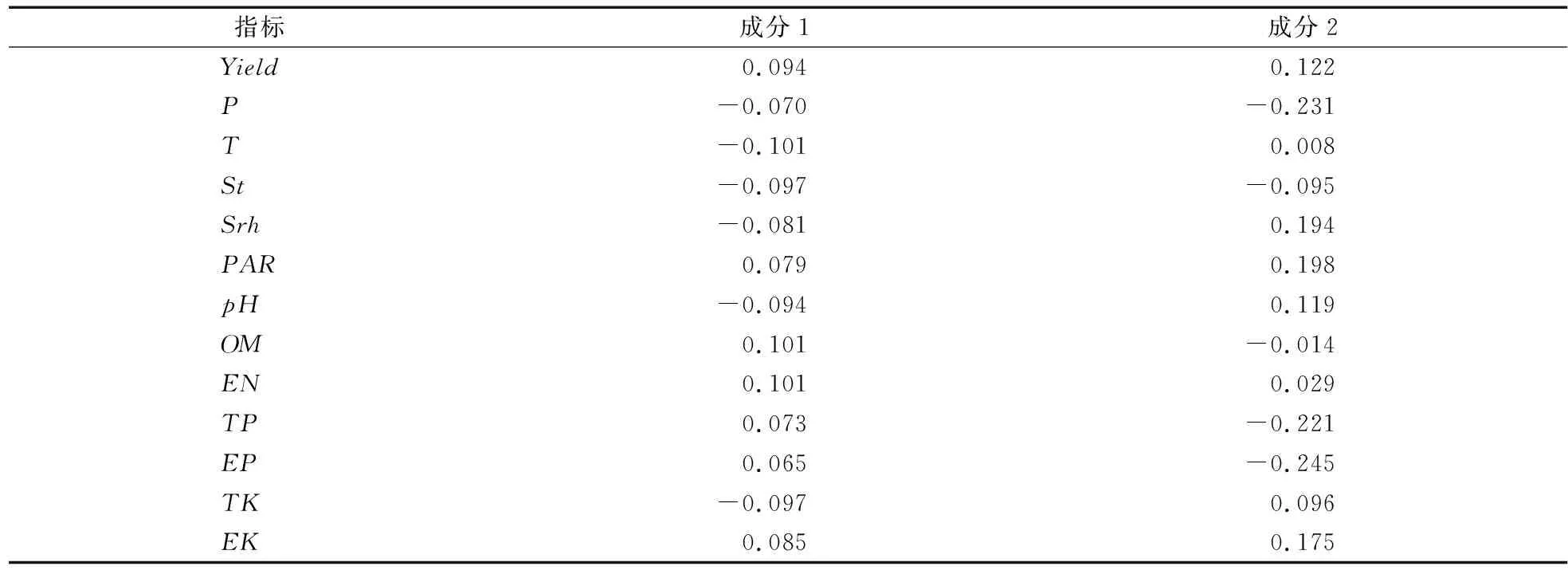

为探索不同开厢宽度马铃薯产量、土壤及气象因子状况,对13个指标进行主成分分析,表5为得分系数矩阵。可知有机质(OM)、碱解氮(EN)在第一主成分中的因子荷载最大,光合有效辐射(PAR)在第二主成分中荷载最大。

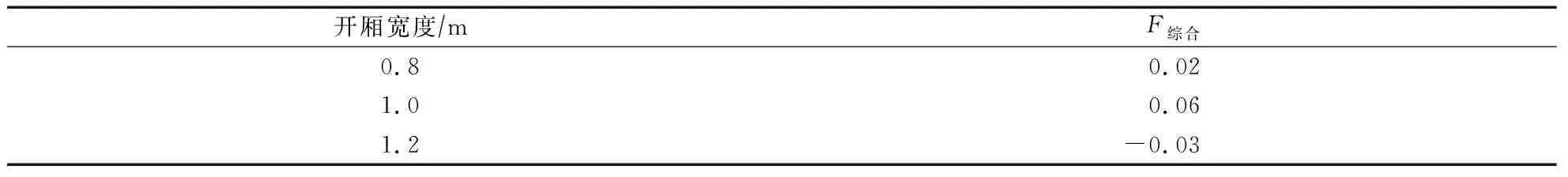

把因子载荷矩阵中的第i列向量除以第i个特征根的开方以后,就得到第i个主成分Fi的特征向量;将得到的系数向量与标准化后的原始数据相乘,然后就可以得出主成分Fi的表达式;以各主成分的方差贡献率为权重进行加权汇总,得到各开厢宽度主成分综合值F综合[15](表6)。

表5 成分得分系数矩阵

表6 不同开厢宽度主成分因子综合得分

3 结论与讨论

3.1 土壤因子含量丰缺不一

各土壤因子中pH、有机质、碱解氮适宜马铃薯生长及产量形成,全磷、全钾缺乏,而速效成分达到了最适宜和极丰富水平。Guo等[16]测定我国7省份 35 个地区的 154 块农田表土pH,结果表明:1980—2000年这20年间农田耕层土壤 pH 显著下降 0.5 个单位(P<0.001)。试验地段前茬作物为莲花白,属十字花科,为减少根肿病的发生施用了适量石灰[17],有效缓解了土壤酸化,提升了土壤酶活性,在营养物质转化、能量代谢等过程中为促进产量形成发挥了重要作用[18-20]。这导致本研究结果与Guo等[16]的研究存在偏差。马铃薯对氮营养具有很灵敏的反应,每公顷22 500 kg的马铃薯会从土壤中吸收8.3 kg的氮素[21],同时氮素在细胞原生质的形成过程中有重要作用,其含量高低与马铃薯生长发育优劣联系紧密。马铃薯生长发育期间植株吸收和利用的磷较少,磷素在土壤中容易被固定导致全磷缺乏,而根际酸化可以使难以移动的磷素被活化,提高植物对它的利用率[22],引起有效磷含量的增加。土壤中90%—98%全钾在相当长时间内是无效的,速效钾易被植物吸收,马铃薯是喜钾的作物,在植物体内钾素虽然不直接参与有机物合成,但是对糖类转运和淀粉的合成有着重要的作用。相当含量的速效钾,能在块茎膨大期促进物质由地上向地下转移[11]。

3.2 生育期气象因素对产量影响弊大于利

通过对马铃薯各生育期气象因素分析,表明气温利于植株生长和干物质积累,从出苗到块茎形成,叶片充分舒展,为地上部分生长的关键时期,气温在9—25℃[23]马铃薯叶片的展开速率与温度呈现线性正相关关系;块茎形成到膨大的过程中,地上部茎叶生长和块茎形成同时进行,温度高低将决定株结数数量多少,21.2℃处于植株最佳净光合速率的气温区间[24];块茎膨大到成熟,马铃薯干物质分配更倾向于地下部分运移,以块茎体积和重量增长为中心,同时较大的气温日较差有利于积累淀粉。最适合马铃薯块茎生长的土壤温度为 16—18℃[25],长期高温会导致干物质向块茎中转移受阻、块茎比重下降[26];而水分在不同生育期内含量多少对马铃薯产量高低至关重要,整个生育期内每产出1kg新鲜块茎,需要消耗100—150kg的水[27],而土壤水分前期不足后期过多的现象会造成屑薯率增加,影响商品化率;长日照条件下,马铃薯匍匐茎过分生长,块茎膨大受阻[28]。

3.3 环境因子间及其与产量相关性正负各异

气温、土壤温度与光合有效辐射之间呈负相关,pH与全磷为极显著负相关,与全钾含量为极显著正相关;有机质与碱解氮之间呈极显著正相关;碱解氮与速效钾之间为显著正相关;全磷与全钾为极显著负相关。土壤温度与有机质、碱解氮、速效钾中表现为显著负相关,土壤温度升高利于有机质分解,促进作物对氮素和钾素吸收,造成土壤中营养物质的减少;光合有效辐射与速效钾之间呈极显著正相关,速效钾易被吸收,游离于作物体内,利于气孔导度和叶肉导度对光照变化的响应[29];马铃薯产量与全磷、有效磷为正相关,土壤磷素含量高会导致块茎数量的增加,从而提高马铃薯产量,但过量施用会降低单薯重量[30];光合有效辐射过强会影响马铃薯葡匍基顶端的膨大和块基的形成[31],而且长时间的辐射造成土壤水分蒸发严重,不能及时供给作物利用影响产量形成,钾被植物吸收造成土壤中含量降低,因此产量表现出与光合有效辐射、土壤相对湿度、土壤速效钾含量呈负相关的结果。

3.4 开厢宽度对产量影响表现

通过主成分分析,三种开厢宽度主成分因子综合得分排序为:1.0m(0.06)>0.8m(0.02)>1.2m(-0.03)。开厢宽度对应的种植密度分别为66 500株hm2、55 500株hm2、47 600株hm2,实际产量及主成分分析结果说明:马铃薯的产量与密度呈抛物线型关系,当种植密度达到产量和个体经济性状最佳以后,再增加则产量降低,这一结果与梁锦秀等的研究结果相一致[32]。主要原因是:虽然马铃薯种植密度在增加,然而密度对马铃薯的光能转化率无显著影响,而块茎的平均重量及大中薯率则下降[33]。

笔者通过调研了解到,与同时期在威宁开展的引种试验比较,从产量上而言试验地段不适宜开展春马铃薯的种植。本研究表明,块茎生长-膨大期土壤温度偏高,全生育期光合有效时数偏长以及降水前少后多,不利于马铃薯增产,为主要限制因子。但是针对不同开厢宽度进行的各因子主成分分析表明,1.0m开厢更适宜试验地点该种马铃薯的种植。