浙江下王渡遗址中晚全新世古环境演变及人类活动初步研究

孙 珏,马春梅,2*,李永宁,邓云凯,尚广春,黄振辉

1.南京大学地理与海洋科学学院,南京210023;2.江苏省气候变化协同创新中心,南京210023;3.宁波文物考古研究所,宁波315012

1 引言

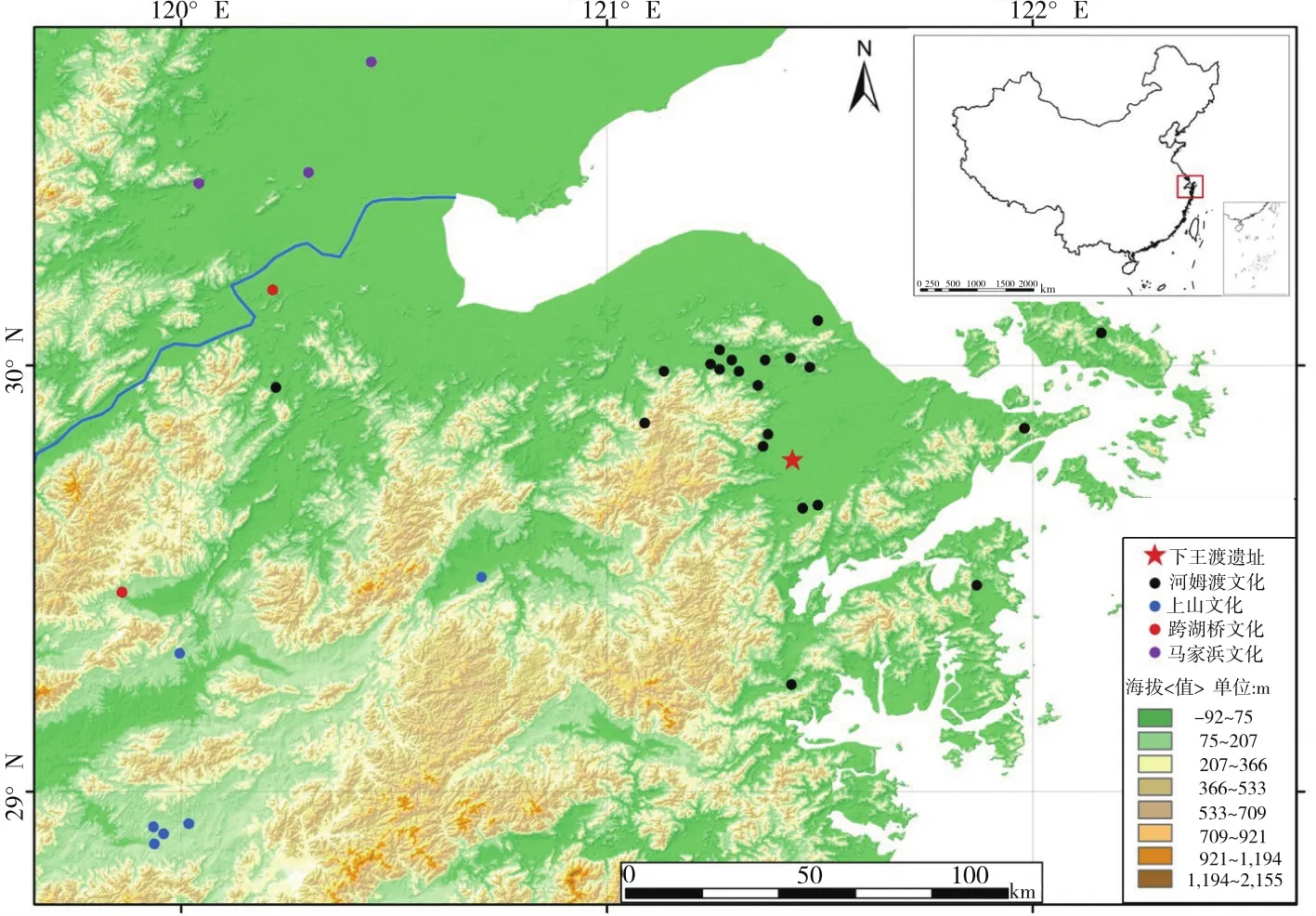

IPCC第五次报告指出,全球变暖的事实毋庸置疑(IPCC,2013)。对全球气候变化响应敏感的海平面,是全球变化研究中的重要内容。而研究表明,拥有世界人口10%以上的低海拔海岸带(海拔低于10 m)极易受到海平面上升和气候变化带来的风 险 (McGranahan et al., 2007; Small and Nicholls,2003;Fitzgerald et al.,2008)。Lambeck(2014)基于全球数千海平面变化数据及冰量变化模式总结的全球海面变化曲线,是目前为止最权威最详尽的结果(郑洪波等,2018),该结果揭示了距今7 ka海平面上升至距今-3~-5 m左右的高度,之后呈缓慢上升趋势。中国对全新世海面变化的研究主要集中于中国东部滨海平原区,对于全新世是否存在高海面,以及在何时达到高海面存在争议(孙湘君等,1981;朱诚等,2003;史威等,2008;谢志仁和袁林旺,2012;Song et al.,2013;郑洪波等,2018)。早在全新世时期,长江三角洲就经历了海平面变化迅速、河道系统快速改变的过程;而在这一时期,这一地区也孕育了诸多影响深远的史前文明,新石器时代遗址在该地区广泛分布(图1),包括著名的河姆渡文化和良渚文化。

研究区内人类史前文明几经兴衰,诸多考古遗址中均发现文化断层(朱诚等,2003;Zheng et al.,2012;He et al.,2018;Wang et al.,2018),文化序列的中断主要受到气候变化,以及由此产生的海平面和植被变化等的影响(王伟铭等,2010;陈中原等,1997)。该地区同时被广泛认为是水稻农业起源的核心地区(Zong et al.,2007;Fuller,2007;Silva et al.,2015),稻作农业的起源、驯化与传播机制及其与气候环境条件的关系也一直是该区研究中的热点问题(Liu et al.,2007;Atahan et al.,2007;吕厚远,2018;郑洪波等,2018)。该地区具有的独特地理与历史条件,为开展气候—海平面变化—人类活动相互作用关系的研究提供了理想场所(Chen and Stanley,1998)。研究这一地区史前环境演变规律及其与人类文明兴衰关系,对本区未来经济发展以及人地关系研究具有深远意义(覃军干,2006;王伟铭等,2010;He et al.,2018)。

图1 下王渡遗址位置图Fig.1 The location of Xiawangdu site

下王渡遗址是2017年发现的一处晚期河姆渡文化的重要遗址,位于长江三角洲杭州湾南部的宁奉平原上。该遗址地处平原地带,具有明显的聚落特征,此前该地区大部分研究中河姆渡文化聚落大多依托于丘陵、低山等高地分布,该遗址对今后认识河姆渡文化聚落形态的变化及其扩散也十分重要(刘翀等,2019)。本研究通过对下王渡遗址剖面XWDT0104的孢粉学以及地球化学元素研究,利用孢粉、藻类以及地化元素记录,主要讨论了该遗址以及附近区域中晚全新世以来自然环境变化与人类活动变迁的相互关系。

2 研究区域概况

下王渡遗址位于浙江省宁波市奉化县宁奉平原(图1)。该区属于亚热带季风气候,年平均气温约16.3°C,最热月为7月,最冷月为1月。7月平均温度约28.3°C,1月平均温度约4.4°C。年平均降水量1400 mm左右,山地、丘陵一般较平原多30%左右,雨量主要集中于4~6月的梅雨季节和7~9月的台风季节。雨热同期,温暖湿润,自然条件优越(郑丽波等,2016;王颖颖,2017)。

本区植被属亚热带常绿阔叶林区,典型的地带性植被类型北部为常绿、落叶阔叶混交林,南部为常绿阔叶林,反映出常绿阔叶林向落叶阔叶林的过渡特征(吴征镒,1980)。优势植物种类包括:青冈属(Cyclobalanopsis),苦槠(Castanopsis sclerophylla),栲属(Castanopsis),枫香(Liquidambar formosana),槲栎(Quercusaliena),麻栎(Quercus acutissima),马尾松(Pinus massoniana)等(《浙江森林》编辑委员会,1993)。

研究区域新石器文化丰富多彩,已有大量考古研究报道(孙国平,2002)。中晚全新世宁绍平原史前文化发展序列主要分为3个阶段:以河姆渡—鲻山等遗址为代表的河姆渡一、二期文化(距今7000~6000年);以河姆渡—鲞架山等遗址为代表的河姆渡三、四期文化(距今6000~5000年);以慈湖—小东门等遗址为代表的良渚文化期(距今5000~4000年)以及以金山一壶瓶山等遗址为代表的马桥及商文化期(距今4000~3200年)(史威等,2008)。

3 材料与方法

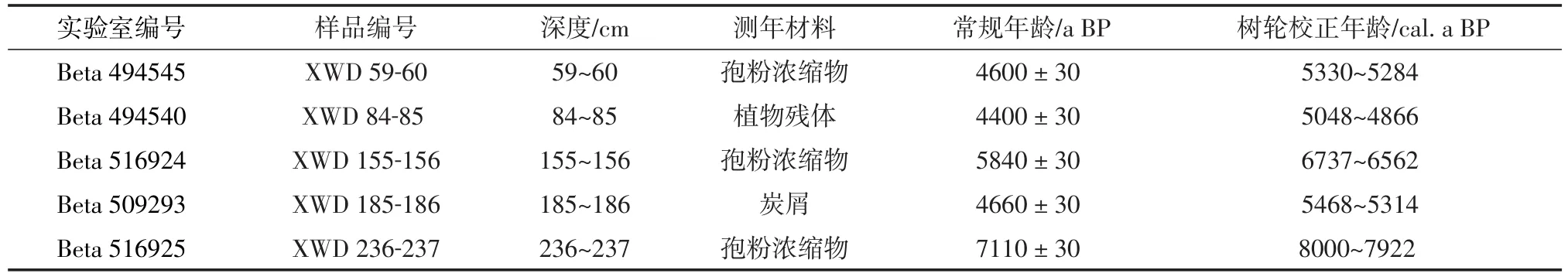

本研究于2017年7月采用不锈钢制U型管对下王渡遗址T0104西壁(29°46.267′N,121°26.19′E)进行取样,取样深度为237 cm。同时,在U型管取样处的平行剖面上,自下而上每隔1 cm取样用于孢粉分析,本研究选取9~237 cm进行孢粉学分析。结合考古学分层,具体岩性描述如下(图2):(1)9~34 cm,以深灰色粘土为主;(2)34~52 cm,以灰褐色粘土为主,夹杂大量细砂;(3)52~67 cm,以灰褐色粘土为主,夹杂大量细砂和锈斑;(4)67~100 cm,以青灰色粘土为主;(5)100~200 cm,青灰色粘土含有极少量细砂;(6)200~237 cm,以深灰色粘土为主。

选取遗址剖面5个不同深度样品,经过蒸馏水泡样并在体式显微镜下挑选出样品中的植物残体或炭屑作为测年材料,对于无法挑选出木炭的样品,使用孢粉浓缩物作为测年材料。完成样品挑选以及孢粉前处理后,测年样品送至Beta Analytic公司进行测年。

孢粉分析前处理在南京大学地理与海洋科学学院孢粉与古生态实验室完成,对样品采取HF处理法(Moore et al.,1991)。每个样品各取20 g,各外加一片石松孢子(27560粒/片)。样品鉴定分析使用400倍Zeiss光学显微镜,并参考《中国植物花粉形态》(王伏雄等,1995)、《中国常见水生维管束植物花粉形态》(官子和,2011)和《中国第四纪孢粉图鉴》(唐领余等,2016)。部分遗址样品孢粉浓度较低,每个样品统计孢粉数目为150~300粒,同时鉴定并统计淡水藻类和沟鞭藻。对陆生草本禾本科以粒径37μm为界限进行分类统计,粒径>37μm的禾本科被认为可以指示人工种植的农作物(Greisman and Gaillard,2009;马春梅和田名利,2010)。孢粉百分比的计算以及孢粉百分比含量图的绘制使用Tilia 2.0软件完成,结合CONISS分析对孢粉带进行划分。乔、灌木和中、旱生草本百分比计算时仅以乔、灌木和中、旱生草本数目之和为分母,湿生/水生草本、蕨类和藻类百分比计算时分母在乔、灌木和中、旱生草本数目之和基础上加上湿生/水生草本、蕨类和藻类的数目。

下王渡遗址剖面样品的XRF扫描实验在中国科学院南京地理与湖泊研究所XRF岩芯扫描实验室完成,使用Geotek公司(英国)生产的岩芯扫描仪MSCL-S(Multi Sensor Core Logger)以1 cm的分辨率对样品进行扫描分析,仪器测试电压分别为10 kV和40 kV。

4 结果

4.1 年代确定

由5个AMS14C测年结果可得,该遗址剖面覆盖沉积物属于中晚全新世,并且沉积速率较高(表1,图2)。对比同区域其他涵盖河姆渡文化层遗址剖面的地层和测年结果(He et al.,2018;Zheng et al.,2012),本研究中孢粉浓缩物的测年结果明显偏老,而这种现象在该地区的相关研究中较为常见。该地区地处长江三角洲,沉积体系较为复杂,在沉积过程中可能受到的河水冲积、海洋入侵、地面沉降、人类活动改造和测年样品中有机质“老碳”效应的影响,这些原因可能造成了年代的误差(舒军武,2007)。Stanley和Chen(2000)曾对该地区沉积物年代问题作了详细探讨,65个沉积物样品的AMS14C年代测试结果中有46个年代偏老。本研究在对地层进行讨论时,主要参考考古学文化断代的结果。其中,不同层位的文化层具有不同的遗物类型,基于研究区域河姆渡、良渚、商周等考古学文化的类型学分析,根据考古发掘中获得的陶片等遗物的类型判断了地层的文化属性,并据此建立了剖面地层的年代框架。

4.2 孢粉组合特征

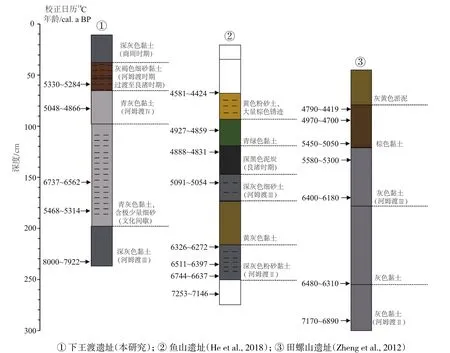

经统计,整个剖面孢粉总浓度整体偏低,最高为22564.8粒/g。共鉴定出75个科属的花粉、蕨类孢子与藻类。其中,包括乔灌木类39科属,陆生草本17科属,湿生草本9科属,蕨类孢子6科属,藻类4科属。利用Tilia软件对下王渡遗址的花粉组合进行CONISS聚类分析,结合考古学对地层的文化分层,从下至上可以分为六个孢粉带(图3)。

4.2.1 孢粉带Ⅰ(237~200 cm,河姆渡第三期文化层)

该带主要以较高比例的乔灌木为特征(平均为53.2%),主要为松属(Pinus)(14.9%),常绿 栎(evergreenQuercus)(12.7%),青 冈 属(Cyclobalanopsis)(8.6%)和 落 叶 栎 (deciduousQuercus)(3.9%)。陆生草本占36.3%,主要为禾本科(Poaceae)(24.4%),其中粒径>37μm的禾本科从1.6%上升至7.1%,平均为3.1%。苋科/藜科(Amaranthaceae/Chenopodiaceae)为2.2%。湿生草本所占比例较低,占8.2%,其中,莎草科(Cyperaceae)占4.9%。藻类以刺甲藻科(Spiniferitaceae)为主,占2.4%。该带孢粉总浓度较低,平均为1303粒/g。

4.2.2 孢粉带Ⅱ(200~100 cm,文化中断层)

该带乔灌木比例有所下降,占40.1%。其中,常绿栎 (evergreenQuercus)(13.8%),青冈属(Cyclobalanopsis)(6.1%)和 落 叶 栎(deciduousQuercus)(4.8%)保持较高比例。松属(Pinus)比例下降明显,降至3.8%左右。榆科(Ulmaceae)及枫香树属(Liquidambar)比例略有增加,分别为3%和1.7%。陆生草本比例明显增加,为54.3%,蒿属(Artemsia)在这一阶段达到峰值,占11.1%。湿生草本在这一阶段所占比例总体高于前一阶段,香蒲属(Typha)比例提高至10.6%,莎草科(Cyperaceae)稍降至3.0%。蕨类植物水龙骨科(Polypodiaceae)比例在这一阶段较高,占3.9%。而与前一阶段相比,刺甲藻比例下降,只在该带前段出现。该带孢粉总浓度略有上升,平均为4576粒/g。

4.2.3 孢粉带Ⅲ(100~67 cm,河姆渡第四期文化层)

该带乔灌木各科属比例总和与前一阶段相比变化不大。常绿栎(evergreenQuercus)(17.8%),青冈属(Cyclobalanopsis)(7.1%)和落叶栎(deciduousQuercus)(3.9%)依然占较高比例。松属(Pinus)保持较低比例占2.9%。陆生草本禾本科(Poaceae)占比在该带变化明显,<37μm的禾本科占比从32%降至15.8%,>37μm的禾本科占比从8.9%先提高至11.7%,随后下降至5%左右。毛茛科(Ranunculaceae)在该带达到峰值,占7.1%。刺甲藻科(Spiniferitaceae),环纹藻属(Concentricystes)在该带均有出现。该带孢粉总浓度为整个剖面最高值,平均为7785粒/g。

表1 下王渡遗址T0104探方AMS14C年代数据Table 1 AMS14C dating data of the unit T0104 of Xiawangdu site

图2 研究区考古遗址沉积地层示意图Fig.2 Schematic diagram of sediment stratigraphy from archaeological sites in this studying area

图3 下王渡遗址孢粉百分比图谱(阴影为放大5倍)Fig.3 Sporopollen percentage diagram of the Xiawangdu site(shadow is 5× magnification)

4.2.4 孢粉带Ⅳ(67~53 cm,河姆渡文化良渚文化过渡层)

松属(Pinus)比例在该带提高至6.8%左右。禾本科(Poaceae)占比总体明显提高,<37μm的禾本科占比提高至35.5%左右,>37μm的禾本科占比提高至20.6%。相反地,蒿属(Artemsia)占比下降,从前一阶段的6.5%降至4%左右。同时比例下降的还有苋科/藜科(Amaranthaceae/Chenopodiaceae),毛茛科(Ranunculaceae),莎草科(Cyperaceae)和香蒲属(Typha)。该带孢粉总浓度下降,平均为3342粒/g。

4.2.5 孢粉带Ⅴ(53~34 cm,良渚文化层)

该带乔灌木比例显著下降,由占比40%左右降 至 18%左 右 。 常 绿 栎(evergreenQuercus)(7.4%),青冈属(Cyclobalanopsis)(1.8%)和落叶栎(deciduousQuercus)(0.2%)比例降至较低水平。相反的,陆生草本特别是禾本科(Poaceae)比例有较大幅度的提高。<37μm的禾本科占比提高至39.8%左右,>37μm的禾本科占比达到峰值33.8%。与此同时,苋科/藜科(Amaranthaceae/Chenopodiaceae),莎草科(Cyperaceae)和香蒲属(Typha)比例持续下降。该带无藻类出现。

4.2.6 孢粉带Ⅵ(34~9 cm,商周文化层)

该带乔灌木比例较低,常绿栎(evergreenQuercus)占6.1%,青冈属(Cyclobalanopsis)(1.5%)和落叶栎(deciduousQuercus)占1%。陆生草本依然以较高比例的禾本科为主要特征。与其他阶段不同的是,该带十字花科(Brassicaceae)和蒲公英属(Taraxacum)比例明显增加,分别达到峰值15%和3.3%。该带孢粉浓度为整个剖面最低值,平均为1057粒/g。

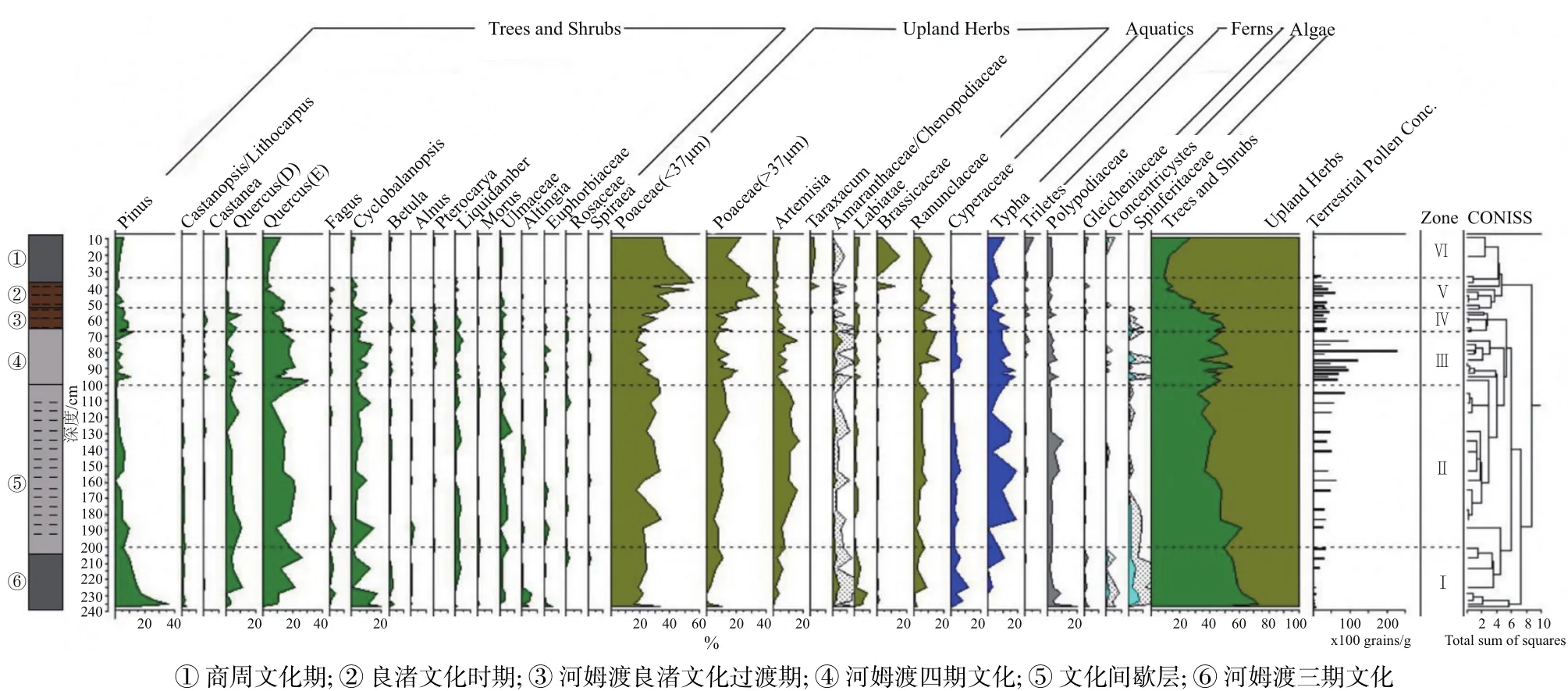

4.3 元素地球化学特征

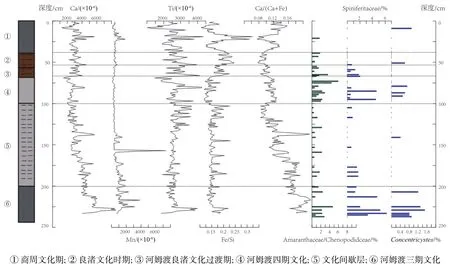

下王渡遗址剖面样品扫描深度共237 cm,分析 Al、Ba、Ca、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Li、P、Pb、Si、S、Ti等23种元素。其中,元素数据为扫描后经bAxil Batch软件处理后的数据。据前人研究,XRF扫描所得的元素强度虽不能得出元素的绝对含量,但是可以很好的反应元素相对含量的变化(姚鑫雅,2016)。选取与该地区环境变化及人类活动密切相关的Ca、Mn、Ti、Fe/Si、Ca/(Ca+Fe)等元素及元素比值进行对比分析(王颖颖,2017;代斌,2018)。由XRF扫描结果可得,深度在200 cm以下的部分,元素Ca、Mn含量出现明显波动,同时元素Ca、Mn及元素比值Ca/(Ca+Fe)相对于整个剖面来说处于较高水平,元素Ti于剖面底部出现峰值,Fe/Si在这一区间相对稳定。深度200~100 cm之间的部分,Ca、Mn及Ca/(Ca+Fe)波动变幅较大,总体呈下降趋势。Fe/Si出现小幅度波动,而Ti在此深度区间保持相对稳定的状态。深度100~0 cm之间的部分,Ca、Mn、Ca/(Ca+Fe)保持相对低值,Ti和Fe/Si在此深度区间出现较大幅度波动且Fe/Si于深度22~19 cm达到峰值(图4)。

5 讨论

5.1 海面变化的证据

在全球变暖的背景下,海平面变化也一直是受到广泛关注的热点问题(王国栋,2014)。中国东部的海平面变化研究主要集中在渤海湾、苏北地区和长江三角洲地区。长江三角洲地区在全新世时期就是海平面、海岸线以及河道系统迅速改变的典型地区之一。而全新世时期该地区出现高海面的时间一直是诸多研究中具有争议的地方(朱诚等,2003;史威等,2008;谢志仁和袁林旺,2012;Song et al.,2013)。

前人研究已经论证了该地区沉积物中元素Ca、Mn、元素比值Ca/(Ca+Fe)可以用来指示海水沉积环境(姚鑫雅,2016;王颖颖,2017;代斌,2018)。为进一步探讨中晚全新世该地区海面变化情况,本研究将海相性指标Ca、Mn、Ca/(Ca+Fe)与孢粉数据进行综合对比分析,包括苋科/藜科、沟鞭藻等(图4)。已有的研究认为,中国东部沿海紧邻海洋潮上带的碱蓬群落产生的苋科/藜科花粉,可以指示古海岸线位置(萧家仪等,2014),即苋科/藜科花粉含量的变化可以指示与海岸线距离的远近。同时,据孢粉分析的结果,藻类在部分样品中出现但是含量较低,沟鞭藻以刺甲藻科为主,刺甲藻科属于广布型咸水域的藻类(毛礼米等,2011),目前已有的研究证明,发现于浙江河姆渡遗址区的刺甲藻科可以指示近海或者海滩环境(唐领余等,2013)。前人在研究中论证,陆相沉积化石孢粉组合中出现海相化石分子,低含量也能够有力证明海水对该区域的影响(刘锐等,2013)。

图4 下王渡遗址XRF扫描结果及苋科/藜科、刺甲藻科、环纹藻属百分比图Fig.4 XRF scanning results and Amaranthaceae/Chenopodiaceae,Spiniferitaceae,Concentricystes percentage diagram of the Xiawangdu Site

图中孢粉数值为百分比,深度237~200 cm,Ca、Mn及Ca/(Ca+Fe)均处于较高水平并出现峰值,刺甲藻科与苋科/藜科孢粉含量在这一阶段有明显增高并达到峰值的过程。推测这一阶段海平面上升,河姆渡先民受到海洋影响的程度较大,并且生存环境受到了影响从而离开下王渡遗址区,是该遗址区中全新世一次文化中断的可能原因。但通过目前指标判断该地区是否被海水淹没仍证据不足,由于海平面上升海水通过潮汐作用或者大的风暴潮事件对这一地区产生影响具有更大的可能性。在这一阶段,同时出现较多的以环纹藻属为主的淡水藻类,可能指示局地淡水环境。河姆渡三期文化之后的文化中断层,Ca、Mn及Ca/(Ca+Fe)在波动中下降,苋科/藜科和刺甲藻科孢粉也保持同步变化。河姆渡先民迁出遗址区之后,遗址区继续在一段时间内经历着不同程度的持续性的海洋影响,在这一段时间内,遗址区与海岸线的距离也逐渐增加,总体呈现海退趋势。海洋影响逐渐消退后,先民再次返回下王渡遗址区居住生活,河姆渡文化在该遗址区再次发展。河姆渡四期文化之后,遗址区又一次受到了较明显的海洋影响,河姆渡文化开始向良渚文化转变。大约从良渚文化时期开始即阶段V,刺甲藻科已几乎不再出现,而淡水藻类有所增加,海相性指标元素的变化趋势也趋于稳定,反映了下王渡遗址从良渚文化时期起海洋的影响几乎消退,而淡水藻类的增加揭示的淡水水体增加可能为以水稻种植为主的耕作活动进一步发展提供了条件。

5.2 中晚全新世下王渡遗址古环境与人类活动

大量研究表明,早全新世时期包括下王渡遗址区在内的长江三角洲地区气候条件开始回暖,趋于暖湿(覃军干,2006;郑丽波等,2016)。适宜的自然环境为遗址区中晚全新世史前文化的发展提供了条件。但与此同时,史前聚落以及原始农业的发展也会对当地的自然植被产生深刻影响(许清海等,2002)。前人研究表明,考古遗址自然沉积层的孢粉可以反映当地植被信息,文化层中孢粉来源存疑但依然可以揭示一定的环境和人类活动信息(李宜垠等,2009)。同样,提取沉积物中的可以指示人类活动信息的地化元素指标也是研究全新世人类活动的重要手段(李小强等,2010;Wu et al.,2017)。

从整个遗址剖面来看,草本植物花粉含量较丰富而木本植物花粉含量较低。而在孢粉学分析中,一般主要通过木本植物花粉恢复地带性植被,草本植物花粉可以代表局地植被情况。舒军武(2007)曾对太湖地区新石器时期考古遗址进行了详细的孢粉研究,也强调了地带性植被由木本植物花粉来恢复,而局地植被则由草本植物花粉来反映。

孢粉带Ⅰ对应河姆渡第三期文化层,为河姆渡晚期文化,该层乔灌木中松属占比较高,但松花粉的表现率通常属于超代表性的植物类型,而且传播距离较远,因此,占比14.7%仍不足以说明周边有松林的存在(例证如萧家仪,1996)。而壳斗科植物超过10%,可以推测遗址区周边存在常绿落叶阔叶混交林(如马春梅和田名利,2010)。该层草本植物以粒径<37μm的禾本科及莎草科为主,粒径>37μm的禾本科自深度225 cm处开始有明显增加,据此推测,在该阶段遗址区具有一定的水域面积且人类农业活动有所加强。而据前文分析,在此阶段出现了较多的海相沟鞭藻微体化石,指示开始受到海洋的影响。已有研究表明,该地区早期的水稻种植是在微咸水影响的沼泽环境中进行的(Zong et al.,2007)。孢粉带Ⅱ为文化断层,即在该层没有发现任何史前文化的遗物,该层没有人类活动干扰,可以反映遗址区自然状态下的生态环境。由孢粉分析结果,壳斗科、榆科、枫香树属比例之和较高,草本植物比例超过乔灌木,且以水龙骨科为主的蕨类植物比例有所增加。揭示了研究区域常绿落叶阔叶混交林的森林植被景观,且林下蕨类植物有一定数量,反映了中晚全新世相对暖湿的气候条件。在遗址区,草本植物比例的增加以及元素Ti保持相对稳定恰恰反映了文化中断之后,在缺乏人类活动的干扰下,草本植物生长茂盛,生态环境较为稳定的状况。而导致这一次文化中断的原因,结合前文孢粉和地化元素的分析,本文认为是河姆渡文化晚期持续性的海侵影响。He等(2018)对该区另一考古遗址的研究结果也表明,海侵的影响是造成文化中断的主要原因,支持了本文观点。孢粉带Ⅲ对应河姆渡第四期文化层,该层乔灌木,草本植物总比例同前一阶段相比变化不大,但孢粉总浓度达到整个阶段的最高值,推测这一阶段植被覆盖度较好,达到了气候条件最适宜期。在草本植物中,粒径<37μm禾本科减少,粒径>37μm禾本科增加。推测产生这一变化的原因是由于文化中断之后的再发展,河姆渡先民再次定居下王渡遗址,遗址区由于人类活动的增加导致野生杂草比例下降,耕作活动加强导致了>37μm禾本科的增加,比例同期增长的香蒲和莎草及少量环纹藻的出现反映水域面积扩大也为适宜栽种水稻提供了证据(例证如马春梅和田名利,2010)。Fe/Si作为陆源物质的代用指标同地层中相对稳定元素的Ti在该阶段的波动性变化共同揭示了人类活动的逐渐强化的过程(王颖颖,2017)。孢粉带Ⅳ、Ⅴ对应考古文化层为河姆渡文化晚期过渡至良渚文化时期,乔灌木比例剧减,草本植物特别是禾本科植物比例激增,蒿属比例降低,揭示了该时期下王渡遗址先民耕作活动的规模与管理水平已经得到较大的发展。对应商周时期的孢粉带Ⅵ中,与人类活动关系较密切的草本植物十字花科与蒲公英属增加,人类活动对当地植被的影响进一步加强(例证如李宜垠等,2009)。

6 结论

下王渡遗址T0104探方地层孢粉和地化元素记录表明:

该遗址区早期温暖湿润的气候条件为河姆渡先民的定居创造了条件,植被面貌以常绿落叶阔叶混交林为主。

苋科/藜科花粉,刺甲藻类及海相性地化元素等证据表明中全新世的海侵使得该遗址区发生了一次文化中断,海洋的影响从河姆渡文化第四期开始逐渐减弱并消退。

自河姆渡第四期文化时期起,草本植物花粉占比很大程度地超过乔灌木植物花粉,特别是粒径>37μm与人类栽培作物相关的禾本科花粉含量的剧增,杂草类草本植物含量的降低,揭示人类活动对自然环境的改造开始逐渐加强,下王渡遗址区附近出现有一定规模的水稻种植区。

致谢:感谢中国科学院南京地质古生物研究所唐领余研究员在孢粉鉴定上的指导。感谢宁波文物考古研究所、复旦大学考古队在野外采样时的帮助。感谢两位审稿专家对本文提出的详细、有价值的建议。