鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区中侏罗统直罗组下段沉积特征及其铀成矿意义

张 宾,刘红旭,丁 波,易 超,张 艳

核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价重点实验室,北京100029

鄂尔多斯盆地是中国重要的能源矿产聚集盆地,盆地北缘铀矿资源丰富,目前已建立多个大型、超大型砂岩型铀矿床(王正邦,2001;易超等,2018)。已建的铀矿床主要分布在盆地的北东部,矿体主要位于中侏罗统直罗组的下段,前人对盆地北东部铀矿床的成矿机理以及成矿模式做了大量的研究工作,建立了叠合成矿模式(韩效忠等,2008;李子颖等,2009)。

砂岩型铀成矿与沉积体系关系密切,砂体的特征决定着矿体的规模和空间分布特征,砂体又受到沉积体系的控制,辫状河河道砂体(焦养泉等,2015)、三角洲砂体(于文斌等,2006)均为有利的成矿建造,因此查明目的层沉积特征对于指导铀矿的勘探具有重要的意义。前人对盆地北部矿区中侏罗统直罗组的沉积特征做了详细研究(焦养泉等,2005;赵俊峰等,2008;张字龙等,2010;薛锐等,2017),但仅局限在已知矿区,而对西部地区研究相对较少,尤其是对盆地北部西侧地区沉积微相的精细研究相对匮乏。随着找矿工作的开展,当前面临的主要问题是急需扩大找矿空间,寻找新的找矿靶区,因此有必要对巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段的沉积特征开展详细的研究。本次研究在前人工作的基础上,借鉴盆地北东部沉积特征的研究经验,通过钻孔岩心观察、镜下鉴定、单井分析、连井剖面分析以及含砂率等值线分析来厘定巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段的沉积亚相和沉积微相类型及其在平面上的展布特征,并探索沉积特征与铀成矿的关系,寻找有利的成矿因素,为该区的铀矿勘查提供理论依据。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地是中新生代叠加在古生代之上的叠合盆地,盆地呈近南北向展布,具有整体抬升、持续沉降、坡度宽缓、接触整齐一致的特点(刘景平等,1986;杨俊杰等,1996)。鄂尔多斯盆地可以划分为六个次级构造单元(Cai et al.,2007),研究区位于北部的伊盟隆起内(图1a)。本文研究的目的层为中侏罗统直罗组,直罗组分为上下两段,根据地层的旋回性将直罗组下段划分为上、下两个亚段(图1b),上、下亚段厚度近乎相等(赵俊峰等,2007;易超等,2014)。盆地北东部铀矿床矿体主要位于直罗组下段下亚段砂体中,大营铀矿床矿体在直罗组的下段上、下亚段砂体中均有分布,且上亚段的矿体要好于下亚段①②苗爱生.2012.内蒙古自治区杭锦旗大营铀矿普查地质报告[R].核工业二〇八大队.。因此本文对直罗组下段上、下亚段的沉积特征进行研究。直罗组上段为杂色细粒沉积,以红色泥岩、粉砂岩为主,夹有薄层绿色中—粗粒砂岩,以典型的氧化色为主色调,细粒的沉积物构成了含矿目的层稳定的顶板;直罗组下段上亚段以灰绿色、绿色沉积为主,发育多个向上变细的正韵律,炭屑有机质含量较低;直罗组下段下亚段以灰色沉积为主,局部地区在旋回的底部发育有薄层砾岩或含砾粗砂岩,砂岩中含有大量的炭屑和黄铁矿等还原性物质,砂体之间发育有灰色、灰黑色的泥岩和粉砂岩,并伴有薄煤层发育。延安组顶部以煤层和炭质泥岩为主,构成了含矿目的层稳定的底板,直罗组与延安组的分界线处可见煤层和冲刷面,局部可见高岭土化的白色砂岩,为地层对比划分的标志层。

图1 鄂尔多斯盆地构造分区图及直罗组地层划分柱状图Fig.1 Tectonic division map of Ordos Basin and stratigraphic column of the Zhiluo Formation

2 沉积相特征

2.1 岩石学特征

基于26件薄片(下亚段11件,上亚段15件)的镜下鉴定和93件粒度分析结果认为:研究区直罗组下段下亚段砂岩以中粒砂岩为主,发育有少量的粗粒砂岩,上亚段较下亚段细,以中粒砂岩和细粒砂岩为主。砂岩中碎屑颗粒主要有石英、长石、岩屑以及云母,石英的含量约为50%~70%,以单晶石英为主,表面光滑整洁,部分石英被溶蚀成港湾状(图2a)。长石含量10%~20%,以碱性长石和斜长石为主,部分斜长石出现绢云母化蚀变,绢云母化的斜长石聚片双晶仍然可见(图2b)。岩屑含量15%~30%,以中酸性岩浆岩岩屑和变质岩岩屑为主,岩浆岩岩屑主要为花岗岩岩屑(图2c),变质岩岩屑主要为硅质岩岩屑和石英绢云母片岩岩屑(图2d)。碎屑颗粒中的岩屑类型是判断母岩类型的直接依据,岩屑类型表明直罗组下段岩石的母岩主要为中酸性岩浆岩和变质岩。云母含量3%~10%(图2i),云母较多地出现是判别三角洲沉积环境的一个依据,云母以黑云母为主,多被撕裂变形(图2e),部分发生绿泥石化蚀变(图2f),绿色砂岩中黑云母的含量较高且多发生绿泥石化蚀变,表明次生绿色砂岩的形成与黑云母的绿泥石化蚀变有关(向伟东等,2006;李子颖等,2007)。副矿物主要为黄铁矿,含量约为1%,呈草莓状(图2g)以及胶状(图2h)。砂岩中碎屑颗粒呈次圆状—次棱角状,个别颗粒呈棱角状,分选中等—好,颗粒之间呈点—线接触,颗粒支撑(图2i)。填隙物由杂基和胶结物组成,杂基(小于0.0315 mm)包括粘土矿物(图2j)和细粒方解石(图2k),胶结物主要为方解石,以接触式胶结和孔隙式胶结为主(图2l)。根据镜下鉴定的石英、长石和岩屑的含量,按照福克(1974)的分类标准,认为直罗组下段下亚段以中粒岩屑长石砂岩为主,少量为中粒长石岩屑砂岩,直罗组下段上亚段以中粒长石岩屑砂岩为主,含少量岩屑砂岩(图3)。

图2 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段砂岩镜下鉴定特征Fig.2 Microscopic identification characteristics of sandstones in the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

根据砂岩的粒度分析结果绘制了粒度概率累积曲线图,粒度概率累积曲线主要有一段式、两段式和三段式三种形态(图4),其中以两段式最为常见。三段式粒度概率累积曲线发育滚动、跳跃和悬浮三个次总体,滚动组分的分选性最好,跳跃组分次之,悬浮组分分选最差,S截点介于2~3φ之间,T截点介于0.5~1φ之间,粒度主要介于1~2φ之间(图4a)。两段式粒度概率累积曲线主要包括跳跃和悬浮两个次总体,有两种形式的曲线代表两种不同的水动力条件,一种粒度较粗,粒度主要介于1~2φ之间,S截点介于1.5~2φ之间(图4b),跳跃组分占50%;另一种粒度较细,S截点位于3φ附近,跳跃组分占10%(图4d)。一段式的粒度概率累积曲线只发育悬浮组分(图4d),分选性较好,代表静水沉积环境。

2.2 沉积相类型

岩心观察、原生沉积构造特征分析以及测井曲线分析结果表明巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段主要发育三角洲相沉积,典型的沉积构造和岩性组合特征反映研究区直罗组下段主要位于三角洲平原亚相中,根据岩性特征识别出分支河道、决口扇、分流间湾及沼泽和泥沼沉积微相。

(1)分支河道

图3 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段砂岩类型判别图(底图据Folk,1974)Fig.3 Sandstone type discrimination diagram of the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiaoarea,Northern Ordos Basin(Base map refer to Fokker,1974)

分支河道具有一般河道的沉积特征,是三角洲平原亚相沉积的骨架(朱筱敏,2008)。直罗组下段分支河道沉积主要为灰色、灰绿色以及绿色中-细砂岩,少见粗砂岩和砾岩,比河道砂体粒度细。在分支河道底部发育有冲刷面,伴有泥砾出现(图5a),分支河道砂岩中发育有平行层理(图5b)以及波状交错层理(图5c),局部可见炭屑和煤屑(图5d),是砂岩中的还原剂和吸附剂。自然电位测井曲线呈中幅的箱形和钟形,底部呈突变接触(图6a)。

(2)决口扇

决口扇在平面上位于分支河道的侧翼,为洪泛时期河水越过堤岸形成的扇状沉积,沉积物规模较小,沉积物的粒度比分支河道细,横向上呈透镜状向河流外侧尖灭,下部为分流间湾沉积,垂向上表现为逆粒序(图5e)。决口扇沉积中发育小型交错层理(图5f)。自然电位测井曲线为中—低幅的平滑舌型,与上下地层均呈快速渐变接触(图6b)。

(3)分流间湾

分流间湾为分支河道之间的细粒沉积,以泥岩和粉砂质泥岩为主,夹薄层的细砂岩,有机质含量较泥沼和沼泽微相低,自然电位测井曲线呈低幅齿状线型(图6a)。

(4)泥沼和沼泽

泥沼和沼泽面积占整个三角洲平原亚相的80%,构成了三角洲平原亚相的血肉。泥沼和沼泽环境主要发育绿色和灰色泥岩和泥质粉砂岩,有机质含量较高,含有较完整植物茎叶化石(图5g),沼泽沉积中可见一定规模的煤层出现(图5h),是三角洲平原亚相判定的一个依据。泥沼和沼泽环境中主要发育水平层理(图5i)。自然电位测井曲线为低幅的齿状线型(图6b)。

2.3 垂向演化特征

根据单井垂向特征来厘定沉积微相在时间上的演化过程。直罗组下段上、下亚段由下往上均发育三个正旋回,呈现分支河道向分流间湾、泥沼和沼泽演化或分流间湾、泥沼和沼泽向决口扇演化,再向分流间湾、泥沼和沼泽的演化过程(图7)。由于三角洲平原亚相水动力条件不稳定,沉积环境变频繁,垂向上砂泥互层频繁出现,分流间湾、泥沼和沼泽微相泥岩为分支河道砂体提供了稳定的顶底板隔挡层。

2.4 横向展布特征

在单井分析的基础上进行连井剖面分析,在研究区内选取东西向和北东—南西向两条剖面(图8和图9)进行连井剖面分析,以确定各沉积微相在横向上的分布特征和砂体在横向上的展布特征。东西向剖面(图8)显示直罗组下段下亚段在剖面西部砂体薄,层数多,泥岩厚度大,分支河道砂岩和分流间湾、沼泽泥岩在垂向上频繁交互;剖面东部砂体厚度较大,连通性好,以发育分支河道微相为主。直罗组下段上亚段与下亚段相似,由东往西砂体厚度逐渐变小,层数增加,连通性变差,泥岩增多。东部存在两期大规模的分支河道,形成两套厚度较大的砂体,往西分支河道砂体逐渐变薄至尖灭。在ZKS499-79号钻孔附近砂体发育较差,厚度明显小于两侧,以细粒沉积物为主,表明该孔所在的部位以沼泽以及分流间湾为其主要沉积微相。

在北东—南西向剖面中(图9),由于受后期燕山运动的影响,鄂尔多斯盆地北东部发生抬升,直罗组被抬升至地表出现不同程度的剥蚀(易超等,2018),ZKY2016-4号钻孔中仅残留较薄的直罗组下段下亚段,后期盆地沉降接受沉积,下白垩统直接角度不整合于直罗组下段之上,形成良好的构造天窗。北东—南西向剖面中北东部砂体连通性较好,厚度分布稳定,往南西方向砂体厚度变小,最终尖灭,在研究区的南西部以厚层泥岩夹薄层细砂岩为主,表现为“泥包砂”,以发育分流间湾和沼泽微相为主。

图4 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段砂岩粒度概率累积曲线图Fig.4 Grain size probability cumulative curve of sandstone in the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiaoarea,Northern Ordos Basin

连井剖面分析结果表明在东西向剖面中砂体的厚度和横向上的连通性表现为东部好,西部差;北东—南西向剖面显示北东部砂体厚度和连通性均好于南西部,北东部以分支河道沉积为主,南西部以细粒的分流间湾和沼泽沉积为主。

2.5 砂体平面分布特征

研究统计了研究区内直罗组下段上、下亚段砂体厚度值和含砂率值,砂体发育特征如下:

(1)直罗组下段下亚段

图5 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段岩心沉积特征Fig.5 Sedimentary characteristics of drilling cores in the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

图6 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段沉积微相及其测井响应特征Fig.6 Sedimentary microfacies and logging response characteristics of lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

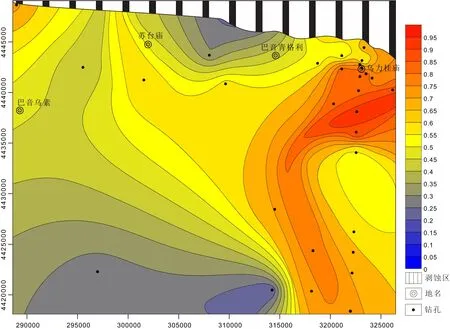

直罗组下段下亚段砂体厚度多为30~50 m,局部地区为60~80 m,最大厚度为114.1 m,北部剥蚀区残留砂体仅5.3 m,平均砂体厚度49.56 m,含砂率最大值为0.9,最小值为0.13,平均含砂率为0.63(表1)。根据直罗组下段下亚段含砂率值绘制了含砂率等值线图(图10)。直罗组下段下亚段含砂率等值线图中存在三个呈带状分布的高值区:位于研究区北西部存在一个高值区,在研究区范围内面积较小,在苏台庙地区存在一个高值区呈北西—南东向展布,研究区东部存在一条弧形的高值区,规模大,延伸距离远,含砂率最高的区域位于乌力桂庙南部呈北东—南西向展布。

(2)直罗组下段上亚段

图7 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区ZKS64-16井直罗组下段综合柱状图Fig.7 Comprehensive column of the lower member of the Zhiluo Formation of Well ZKS64-16 in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

图8 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段东西向连井剖面图Fig.8 The connecting well profile from east to west of the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

图9 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段北东—南西向连井剖面图Fig.9 The connecting well profile from northeast to southwest of the lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

直罗组下段上亚段砂体厚度多为30~50 m,最大厚度为91.88 m,剥蚀区残留砂体8.55 m,含砂率最大值为0.88,位于研究区的南东部,最小值为0.27(表1)。上亚段含砂率等值线图中存在两个带状分布的高值区(图11),规模较小的高值区位于巴音乌素和苏台庙之间,呈北西—南东向展布,研究区的东部高值区规模较大呈近南北向展布,高值区内等值线分叉明显。

2.6 沉积微相平面分布特征

岩性特征分析、原生沉积构造特征分析、测井曲线特征分析以及地层垂向叠加序列特征分析结果表明鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段沉积时期主要发育三角洲平原亚相,并在三角洲亚相中识别出了分支河道、决口扇以及分流间湾和沼泽微相。根据含砂率等值线图确定了研究区内直罗组下段砂体的平面分布特征,进而厘定各沉积微相在平面上的分布特征。

表1 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段砂体厚度和含砂率统计表Table 1 Sandstone thickness and sandstone content in lower member of the Zhiluo formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

(1)直罗组下段下亚段

译者主体性主要体现在“读者—阐释者—作者”三个层面上。三个翻译环节与三重角色的履行和转换,译者主体性的发挥都不可或缺。事实证明:文学翻译越是成功,越是流传的广泛久远,必定是译者主体性得以充分科学发挥的典范。需要提醒的是,译者主体性的发挥是有一定限制的,作为译者必须把握再创造的“度”,否则就会陷入绝对主义的泥淖,成为胡译、乱译的避难所。

研究区内直罗组下段下亚段发育来自北西和北东两个方向的分支河道(图12)。北西部分支河道再次分叉演化为两条分支河道,一条由北东流向南西,在研究区内面积较小,另一条位于苏台庙附近,由北西流向南东,边部有决口扇发育。研究区北东部的河道在乌力桂庙南部演化两条分支河道,一条流向南东方向,一条流向南西方向,流向南西方向的分支河道与苏台庙地区的分支河道在研究区中部汇聚成一条河道,往南东方向延伸。

图10 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段下亚段含砂率等值线图Fig.10 Isoline map of sandstone content in lower submember of lower member of the Zhiluo formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

图11 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段上亚段含砂率等值线图Fig.11 Isoline map of sandstone content in upper submember of lower member of the Zhiluo formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

(2)直罗组下段上亚段

图12 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段下亚段沉积微相展布图Fig.12 Distribution of sedimentary microfacies in lower submember of lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

图13 鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段上亚段沉积微相展布图Fig.13 Distribution of sedimentary microfacies in upper submember of lower member of the Zhiluo Formation in Bayinqinggeli-Sutaimiao area,Northern Ordos Basin

研究区内直罗组下段上亚段沉积时期的沉积微相对下亚段时期的沉积微相具有一定的继承性,上亚段沉积时期同样发育北西和北东两个方向的分支河道,河道分叉特征明显(图13)。北西部分支河道由北西流向南东,河道规模较小,延伸距离较近。巴音青格利东部的河道在乌力桂庙地区演化为两条分支河道,一条流向南东方向,一条往南延伸且边部发育小型决口扇,往南延伸的分支河道在研究区南东部再次分叉,形成两条分支河道,分别向南西和南东方向延伸。

3 沉积特征与铀成矿的关系探讨

砂岩型铀矿的成矿过程和矿体的分布受到目的层砂体物性特征和分布规律的控制,矿床的形成与沉积特征关系密切(Jaireth et al.,2015;Hall et al.,2017)。河流、三角洲以及冲积扇均为铀成矿的有利相带(邱余波等,2014,2015;刘杰等,2017;吴斌等,2018)。上文分析确定了鄂尔多斯盆地北部巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段的沉积亚相及微相类型,并厘定了各微相在平面上的展布特征,综合岩性岩相、砂体特征以及砂泥的空间配置关系认为研究区内三角洲平原亚相具有以下有利的成矿条件:

具有一定规模的砂体。砂体的有效厚度、稳定性以及连通性决定着层间氧化带的发育规模(刘红旭等,2015),前人研究认为有利的成矿砂体厚度多在10~30 m之间(焦养泉等,2005;吴仁贵等,2005)。研究区直罗组下段为三角洲平原沉积,研究区东部发育多条分支河道,连井剖面显示研究区东部发育一定规模的、连通性好的砂体,单层砂体10~35 m厚,以中粒砂岩为主,结构疏松,一方面为含铀含氧水的运移提供了通道,另一方面为铀的富集沉淀提供了场所。

沉积微相变化频繁。前人研究认为相变部位是最有利的成矿部位,厚大砂体为成矿流体提供运移通道,非均质性明显的砂体为矿体的赋存提供空间(易超等,2013;吴兆剑等,2019)。沉积微相的变化是造成地层非均质性的主要原因,在三角洲平原亚相中,水动力条件不稳定,微相变化频繁,地层非均质性特征明显。三角洲平原亚相中河道的频繁分叉导致砂体分叉,在砂体分叉和减薄的部位,成矿流体流速减慢,增加了含铀含氧流体与地层中还原物质之间的反应时间,有利于铀的卸载和沉淀。

具有稳定的顶底板隔挡层。三角洲平原亚相以发育大面积的分流间湾和沼泽为特征,以细粒沉积为主,垂向上每层砂体的顶底板都发育有厚度稳定的泥岩,构成多套泥—砂—泥组合,形成多个稳定的流体流动单元(焦养泉等,2006),含铀含氧水能够稳定地顺层流动,有利于层间氧化带的形成。

砂岩型铀成矿是一个复杂的地质历史过程,是多种成矿条件相互约束、相互作用的结果。岩性岩相、构造、铀源三大条件的耦合奠定了成矿基础,决定了矿床的定位(张字龙等,2010;李巨初等,2011)。在岩性岩相方面,三角洲平原亚相是有利的成矿相带;构造方面燕山运动导致北东部抬升,直罗组被不同程度的剥蚀,白垩系直接与直罗组下段接触,白垩系为一套渗透性极好的砂砾岩,为地表的含铀含氧水下渗进入目的层提供了天窗,有利于层间氧化带的形成;铀源方面鄂尔多斯盆地北部直罗组碎屑物质的母岩主要为北部阴山山系的中酸性岩浆岩和古老的变质岩(张龙等,2016),母岩铀含量高,在沉积与成岩阶段就预富集了一定量的铀,同时也为后期层间氧化作用发生提供外部铀源。综上,从铀源、含矿建造以及构造特征分析认为研究区东部地区具有一定的成矿潜力,为后期铀矿勘查的重点地区。

4 结论

通过对巴音青格利—苏台庙地区直罗组下段的沉积特征及其与铀成矿之间的关系研究,可以得到以下结论:

(1)岩石学特征分析表明研究区直罗组下段主要为中—粗粒岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩,砂岩物性较好。

(2)研究区直罗组下段发育三角洲平原亚相,通过钻孔岩心观察和单井分析识别出分支河道、决口扇、分流间湾和沼泽微相。

(3)连井剖面分析认为研究区北东部砂体的规模和连通性较好,是有利的成矿建造,研究区南西部砂体规模较小,泥岩所占比重大,不利于层间氧化带的形成。

(4)平面沉积特征显示直罗组下段下亚段发育两个方向的分支河道,其中北西部的分支河道规模较小,北东部分支河道规模较大,两个方向的分支河道在研究区中部汇聚成一条河道往南东部延伸;上亚段也发育北西和北东两个方向的分支河道,北西部分支河道规模较小,东部分支河道规模较大,并多次发生分叉。

(5)三角洲平原亚相中沉积微相变化频繁,地层非均质性明显;地层中含有一定量的具有吸附性和还原性的有机质;在垂向上泥—砂—泥结构发育;物源区母岩铀含量高,内部和外部铀源充足;燕山运动导致盆地北东部抬升,形成构造天窗,为后期含铀含氧水进入目的层提供了窗口。综合铀源、建造以及构造特征认为研究区北东部和东部地区具有一定的成矿潜力,具有进一步开展勘探工作的价值。

致谢:对核工业北京地质研究院分析测试中心的老师在分析测试上的帮助以及编辑部老师和审稿专家们的辛勤付出表示诚挚的感谢。