松辽盆地高12区块葡萄花油层沉积微相研究

刘宗堡, 刘宇琪, 王海山, 王守志, 陈旭辉

(1.东北石油大学 地球科学学院, 黑龙江 大庆163318; 2.吉林大学 地球科学学院, 长春 130012; 3.中石油长庆油田分公司 长庆实业集团有限公司, 西安 710018; 4、中国石油大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163712)

0 引 言

松辽盆地萨葡高油层已进入高含水期,勘探开发的目标逐渐从含油主体区向边部“微油藏”转变[1]。目前,成熟探区外扩潜力优选主要受砂体规模小、井控程度低和地震响应差等问题的制约[2],储层的有效预测难度极大,精细刻画沉积微相成为增产稳储的关键。以往对松辽盆地沉积微相的研究建立在密井网区大量详实的岩心测井资料基础上,结合沉积模式指导完成[3-4]。近年来,为满足中国陆相沉积盆地精细勘探要求,地震沉积学理论方法成为研究的热点,并随着研究的进程不断细分发展,使得井震结合的新思想逐步深入到储层高精度预测及沉积微相综合分析等方面,包含时间域、频率域相关的反演及基于频谱分解的RGB融合技术,发掘地震同相轴中的薄层信息上具有一定优势[5-7],尤其在岩性油气藏开发中取得了良好效果[8]。在等时地层格架内获取到准确的地质影像信息,可实现单砂体的平面分布、定量或半定量的预测,但针对稀井网区薄窄砂体的刻画仍缺少系统研究。笔者以大庆长垣高12区块为靶区,建立了高分辨率等时地层格架,在井控优选的地震切片中明确砂体分布范围,利用RGB属性融合技术表征水下分流河道的平面几何形态,确定水下分流河道宽厚比几何参数关系,定量刻画骨架砂体宽度。在完成骨架砂体精细表征的基础上,以地震趋势为引导,测井识别的方法刻画非骨架砂体的展布,最终对沉积微相进行了精细绘制,总结了稀井网区薄窄砂体刻画的流程,对老油田的外扩挖潜具有重要意义。

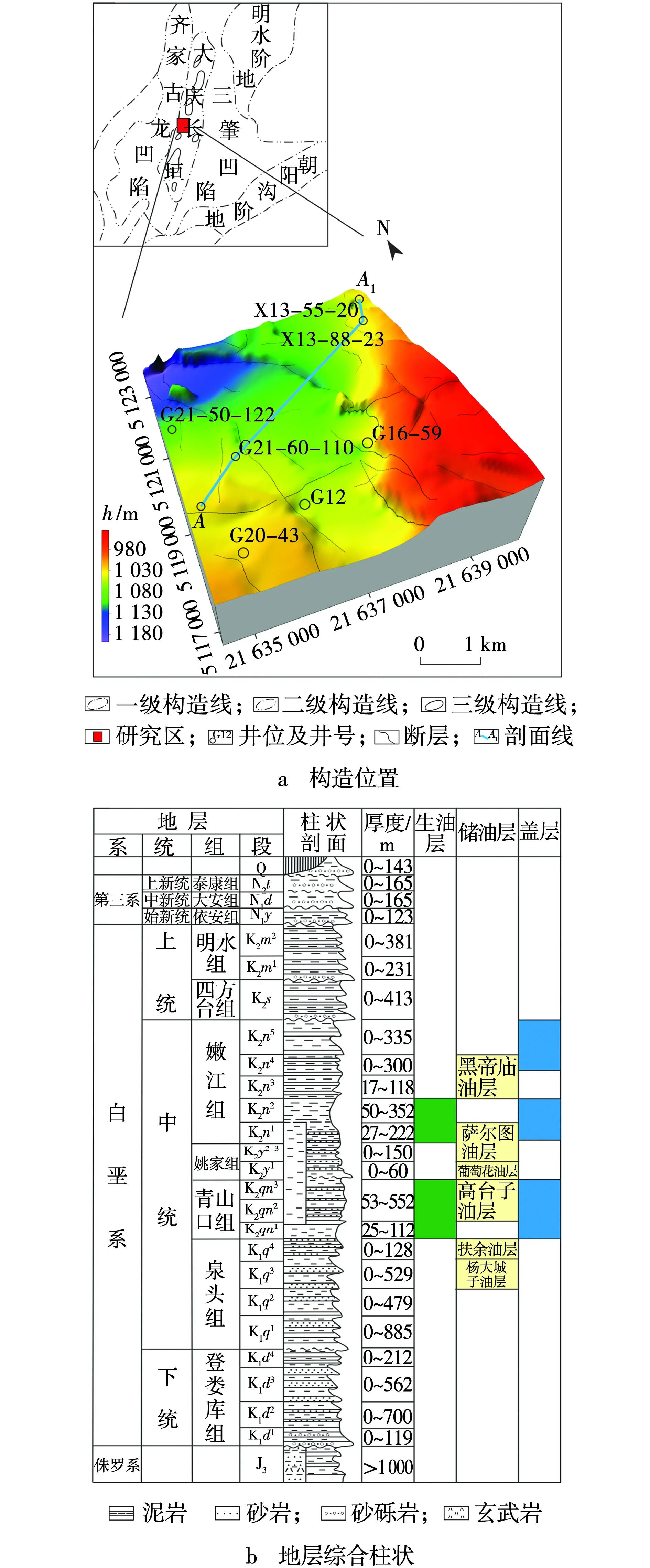

1 地质背景

高12区块位于松辽盆地大庆长垣背斜的中段(图1),处于三级构造带高台子背斜与杏树岗背斜的衔接处[9]。油层顶面呈“两隆夹一坡”的构造格局,为向北西方向倾斜的单倾斜坡。工区面积约40 km2,高分辨率三维地震满覆盖。共有183口完钻井,全区井网疏密不均,平均为4.57口/km2,最大井距达800 m左右。本次研究的目标为上白垩统姚家组一段的葡萄花油层,沉积时期受北部强物源供给,形成以河控为主的浅水三角洲前缘亚相沉积体系[10-11]。主要发育北北西向和北北东向的主断层,并伴随近东西向调节小断层,局部东西向小断层切割北东向主干断层形成多个“井”字形断块结构。在斜坡构造背景下,形成断砂匹配的断层-岩性油藏。

图1 大庆长垣高12区块构造位置—地层综合柱状Fig. 1 Structural location and composite columnar of stratum of block G12, Daqing changyuan

2 高分辨率层序地层学特征

2.1 层序地层的划分

基准面旋回的识别依据岩性转换面、相的组合变换,旋回叠加样式和不整合界面等[12-13]。通过Cross高分辨率层序地层理论[14],结合岩心、测井、地震资料,将高12区块葡萄花油层划分12个短期旋回。以短期旋回总体进积式、退积式叠加样式为区分,将葡萄花油层划分为2个中期旋回,并以葡萄花油层顶底大套稳定的深湖相暗色泥岩和地震反射界面的标定将葡萄花层划分为1个长期旋回。

2.2 等时地层格架的建立

高分辨率等时地层格架的建立是刻画薄窄层砂体、开展沉积微相研究的前提[15-16]。高12区块的南、北两井区分处两个油田两套不同的分层体系,短期旋回的划分存在差异。通过建立横跨南北两井区的剖面A—A1(图1a,图2)。

图2 葡萄花油层高分辨率层序地层格架的建立Fig. 2 Establishment of a high-resolution sequence stratigraphic framework for Putaohua reservoir

由图2可见,追踪葡萄花油层顶底稳定的湖泛泥岩标准层及高电阻、低伽马的浪控滩坝发现:南部井区葡萄花顶、底界面分别对应北部井区的葡I11旋回界面、葡I41旋回界面。经油层内部多个湖泛面的对比、冲刷面识别、砂体韵律变化及粒度转换面等多种组合特征,确定了两套短期旋回的对应关系。并对全区183口井、12个短期旋回界限进行了统层对比(图2)。从地层格架的对比结果来看,葡萄花油层地层厚度在区域范围内变化不大,垂向显示为总体水进的沉积演化特征。

3 井震结合沉积微相刻画

3.1 测井微相模式的建立

结合研究区沉积背景,通过取心井岩芯的观察和测录井的分析认为:高12区块葡萄花油层总体表现为浅水三角洲前缘亚相沉积,微相类型有:水下分流河道、席状砂、水下分流间湾、河口坝和水下天然堤(图3)。

图3 葡萄花油层岩芯-测井关系Fig. 3 Rock core-log relationship of Putaohua reservior

水下分流河道砂体总体向上变细且底部多见冲刷面,以平行层理、小型交错层理灰褐色细粒砂岩为主;测井曲线以高幅度的箱形或钟形为主。席状砂多发育水平层理的灰绿色粉砂质泥岩;测井曲线呈指状。水下分流间湾多为深灰绿色厚层泥岩局部夹粉砂岩,可见虫孔及植物根茎;电测曲线一般表现为超低幅波状或者直线形。河口坝以交错层理发育的粉砂岩组成,分选好局部夹薄层泥岩;测井曲线呈中高幅漏斗型。水下天然堤以小型波状层理发育的泥质粉砂岩为主,常见干裂现象及植物碎片;电测曲线齿化程度较高。

3.2 地震属性的优选

地震属性分析是地震沉积学领域一项重要的技术[17-20],在高保幅地震处理的前提下,沿层属性切片能够有效预测等时界面内砂体展布情况[21]。由于葡萄花油层横向厚度稳定,可利用时间切片法,在高分辨率地层格架约束的时间域内,沿葡顶射标志层界面向下滑动时窗,提取4种类型地震属性。将属性信息与葡萄花油层各沉积单元的砂岩厚度进行拟合,相关系数最高的为均方根振幅属性0.822 3,其余的分别为最大振幅0.726 7、能量 0.703 3、弧长0.648 4。通过测井相控的方法,优选出21 ms属性切片与葡Ⅰ6层位的测井符合率最高,呈现砂岩越发育振幅越强的特征(图4)。将属性识别得到的砂泥边界信息,红色和黄色的砂岩区域和蓝色泥岩区域边界,作为接下来沉积微相描述的重要参考(图4c)。

图4 高12区块均方根振幅属性Fig. 4 RMS amplitude of block G12

3.3 骨架砂体的刻画

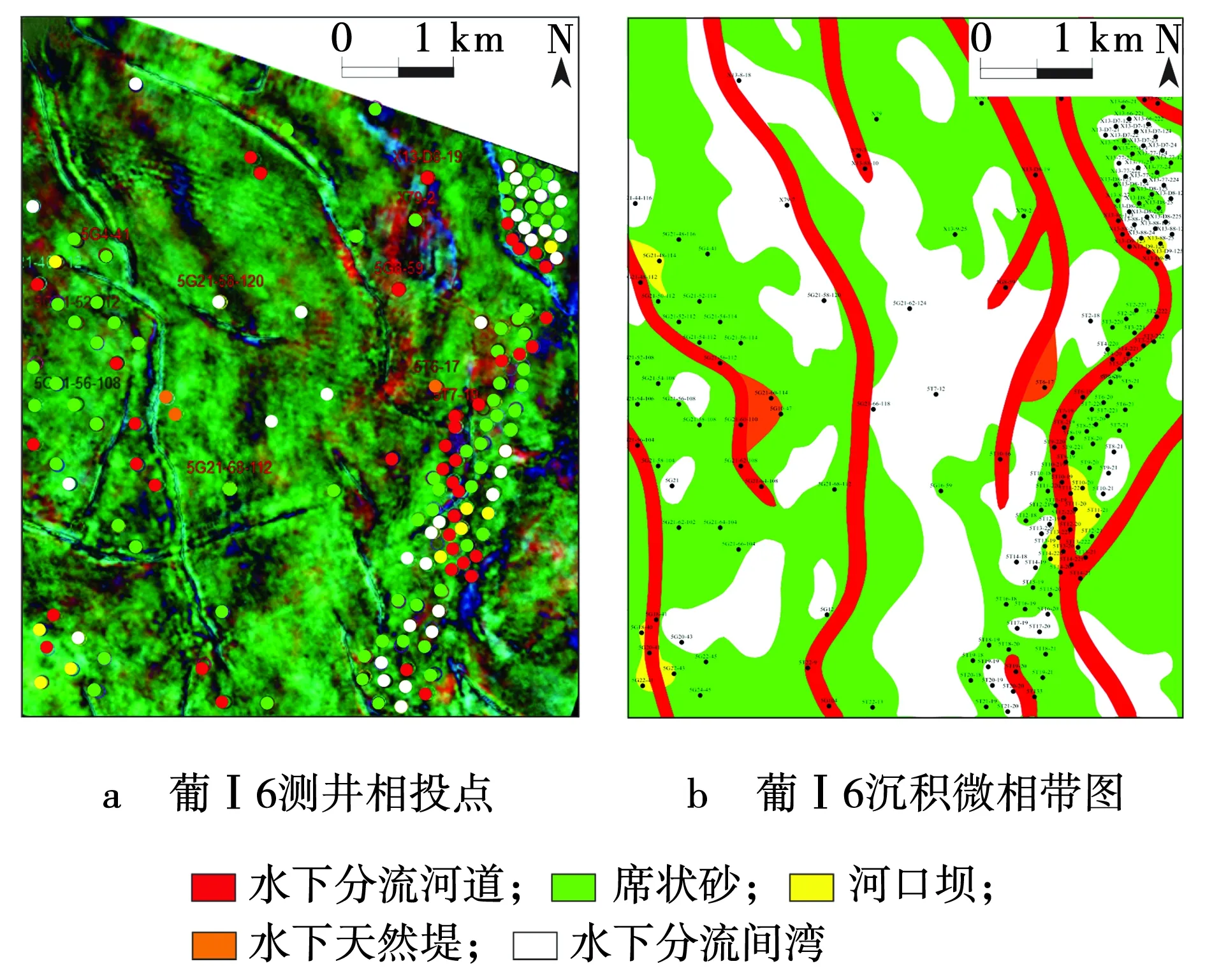

水下分流河道是三角洲前缘亚相沉积中重要的骨架砂体,在沉积微相刻画过程中,应重点对水下分流河道进行刻画。属性切片中水下分流河道展布趋势明显,但边界不清晰,需要进一步精细识别。RGB融合技术是目前利用时频研究水下分流河道平面形态中最佳的成像技术[22-24],通过地震分频处理,重新提取能够反映水下分流河道厚度砂体频段的属性,分别赋予R、G、B基色进行融合,得到了水下分流河道砂体包络形态(图5、6),河道砂体边缘与中心显示极性相反的特点。葡Ⅰ6层位共识别出4条呈显连续的低弯度顺直条带状水下分流河道,宽度125~190 m,整体沿北西—南东向延展,少数沿北东向延展。

通过统计各层位中井-震皆有河道清晰响应的井点处宽度、厚度值,共145个点信息统计表明:区域内水下分流河道砂体的宽厚比范围在52~67之间较为集中(图7)。因此,在地震见未响应的区域,当测井识别出水下分流河道时,应依据宽厚比定量参数,在砂厚已知条件下求得过井河道的刻画宽度。

图5 葡I6 RGB属性融合切片及解释结果Fig. 5 RGB fusion slices and interpretation results of PI6

图6 葡I6 典型井水下分流河道测井显示Fig. 6 Underwater distributary channel logging for typical Wells of PI6

图7 高12区块水下分流河道宽厚比统计Fig. 7 Width and thickness ratio of subaqueous distributary channel in block G12

3.4 非骨架砂体刻画

在砂岩区域内,除骨架砂体外分布有河口坝、席状砂和水下天然堤。在骨架砂体刻画的基础上,通过精细的测井相识别,结合沉积模式分析、邻区沉积微相展布规律研究表明:葡Ⅰ 6层位席状砂呈大面积片状发育,偶见天然提、河口坝分布在河道两侧沿水流方向展布,水下分流间湾呈豆状零星分散(图8)。

图8 高12区块葡I6井震结合沉积相带Fig. 8 Integrating wells with seismic data microfacies mapping of the PI6 in block G12

3.5 沉积微相绘制

通过以上研究,形成了高12区块井震结合沉积微相精细绘制的流程,以葡I6层位为例:(1)在全区高分辨率层序地层格架建立前提下,以测井相为质控提取并优选出能反映等时界面地质信息的地震属性切片,根据砂泥边界的识别,确定砂体分布范围;(2)遵循“先刻画骨架砂体,后刻画非骨架砂体”的原则,优先利用RGB属性融合技术精细表征水下分流河道平面几何形态,其中无井控的河道依照地震成像结果刻画,而对于地震未见响应的过井河道,以地震趋势为引导,宽厚比值约束的方法确定河道的走向及宽度;(3)在骨架砂体刻画的基础上,结合沉积模式指导,经测井相识别出其他微相展布。由粗到细,多措并举,最终完成了沉积微相精细刻画(图8)。

4 油气勘探的意义

沉积微相的精细刻画,确定了研究区有利储层砂的体分布范围及断砂匹配的成藏特征。综合考虑构造特征、油水分布规律及探评井试油及周围开发井生产情况,为布井有利区的优选提供依据。小规模储层砂体在井网设计和注采井距选择上,要以沉积微相特征为指导,采取“一藏一策”的个性化部署方案,将有利于油田的稳定生产,提高油田的经济效益。

5 结 论

(1)高12区块葡萄花油层为一套总体水进的三角洲前缘亚相沉积,划分为1个长期基准面旋回、2个中期基准面旋回和12个短期基准面旋回。两套短期旋回划分的统一的结果是:南部井区葡顶界面、葡底界面对应北部井区葡I11旋回界面、葡I41旋回界面,实现了全区高分辨率等时格架的建立。

(2)井控优选的地层属性切片定性识别了等时地层单元砂泥边界的刻画;RGB属性融合技术的应用直观的显示了水下分流河道砂体平面展布形态,以此建立的宽厚比定量关系有效约束了区块内河道宽度的刻画。

(3)“地震属性为引导,测井相控”的沉积微相绘制方法优势突出,解决了稀井网区薄窄砂体刻画的难题,实现了全区短期旋回尺度沉积微相的精细刻画,为微油藏的进一步挖潜及井网部署提供了依据。