多级框架锚索与微型抗滑桩群组合加固边坡技术

刘 建,彭府华,王春毅,张 超,杨 涛,闫伟峰,卢长伟

(1.金属矿山安全技术国家重点实验室,湖南 长沙 410012;2.长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 410012;3.洛阳栾川钼业集团股份有限公司,河南 洛阳 471500)

0 引言

我国露天开采的非煤矿石产量所占比重比较大,其中铁矿占77%,有色金属矿石占52%,化工原料占70.7%,建筑材料几乎占100%,而其中有将近40%的露天矿山存在不同程度的边坡稳定性问题[1]。随着我国露天矿山开采逐步向高深度、高强度、大规模方向发展,边坡失稳风险也愈加严峻。据不完全统计,我国大中型露天开采矿山中,不稳定边坡或具有潜在滑坡危险的边坡占边坡总量的15%~20%,个别矿山高达30%[2]。边坡失稳不仅给矿山企业造成重大经济损失,还可能会造成人员伤亡,产生严重的安全生产事故。因此,加强露天矿山边坡防治技术研究具有重要的现实意义。

以设置抗滑桩、挡土墙、锚索(锚杆)及格构梁等支挡结构增大边坡抗滑力的技术措施是目前加固治理边坡的重要手段。1985年修订的《路基设计规范》强调滑坡治理要综合整治、支挡为主。微型抗滑桩通常是一种直径小于300 mm的钻孔桩,桩内含有钢筋、钢管或钢轨等加筋体。其主要特点为:非开挖施工,对滑体扰动小;施工机具小,适用于狭窄的施工作业区;桩位布置灵活;对土层适用性强;施工振动、噪音小[3]。采用抗滑桩进行边坡加固和滑坡治理一方面利用加筋体与周边浆体形成微型桩,并使其嵌入到滑动面以下基岩足够深度,发挥抗滑作用;另一方面桩周与桩间土体或破碎岩体形成整体,增加滑体抗剪能力及刚度,起到加固作用。应用案例如通平高速K38+560~K38+680段边坡治理[4],陕北某省省道滑坡应急抢修工程[5],三峡树坪某路段路面K9+590~K10+790右侧滑坡工程等[6]。预应力锚索格构梁结构能将锚索的锚固作用与混凝土格构梁的支挡作用有效的结合起来,采用预应力反压技术增大滑裂面上岩土体的摩擦力,通过格构梁增大变形抑制范围,再辅以植被防护、喷砼防护等表面加固措施形成一个由表及里的加固体系。其在深圳市罗芳山庄边坡加固、黄贝岭滑坡治理、清连一级公路边坡治理中都得到了成功应用[7]。

我国既有露天矿山总体边坡普遍偏安全,边坡失稳情况绝大多数发生在台阶边坡或组合台阶边坡[8],本文针对露天矿山组合台阶边坡的特点提出一种预应力锚索格构梁和微型抗滑桩群组合加固边坡方案,以三道庄露天矿观礼台下部滑坡治理为例,介绍其实施过程,为其它类似矿山边坡的治理提供借鉴与指导。

1 边坡基本概况

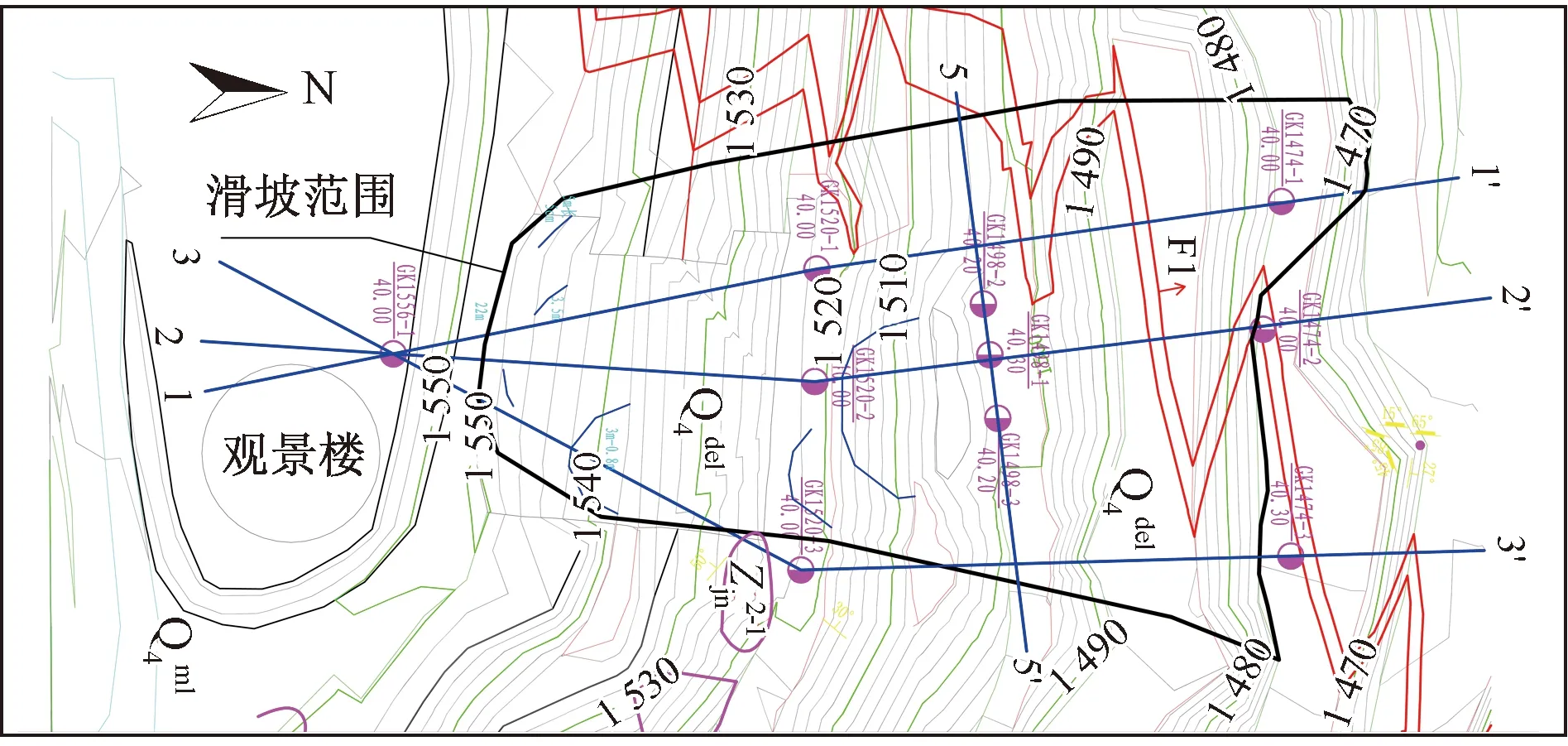

滑坡位于矿区观礼台下部北侧边坡,地貌为中低山,整体地形坡角一般为30°~40°,局部可达50°左右。滑坡前缘标高1 474 m,后缘标高1 556 m,总体形态为前缘碎石土斜坡、后缘顶部为人工填土堆载,如图1所示[9]。通过与矿山开挖前的原始地形对比,原地形为一与现地形逆向的边坡,北高南低,顶部经排渣堆载后形成观景平台,并设立了观礼台建筑、观景石等,边坡北部由于采矿开挖形成了梯状斜坡。

图1 滑坡范围示意图Fig.1 Sketch of landslide range

坡体中下部发育有断裂带1处,该断层产状330°∠40°,破碎带宽度约7~10 m,钻孔揭露厚度9.1 m,破碎带主要为压碎岩,片岩碎屑,呈碎裂结构,岩芯极破碎-较破碎。该断层造成滑坡坡体基岩破碎,为滑坡堆积物的产生和软弱带的形成提供了一定的条件。

滑体变形特征明显,早期主要为崩坡积块石土、碎石土堆积于斜坡,由于矿坑内侧边坡开挖形成较高的临空面使得边坡前缘垮塌,在顶部堆载、地下水和破碎带的作用下,导致后缘逐级滑动,目前已经发生了严重的失稳破坏。滑坡变形区平面形态总体上略呈“倒梯形”,为纵长式滑坡,横向平均宽度70 m,纵向平均长度120 m,面积约8 099 m2,滑体平均厚度约15 m。

据地面调查和钻探揭露,滑体为第四系滑坡堆积层碎石、块石(原中风化片岩),滑面(带)为碎石、块石,滑床为中风化片岩。根据宏观判定:由于滑坡成因复杂,该滑坡的变形破坏程度有一定差异,主要为多级滑动、局部滑塌。该滑坡目前主要为弱变形区(蠕动变形区),破坏模式较为复杂,前缘由于坡脚开挖为牵引式,后缘由于顶部堆载为推移式。综合判定该滑坡为表层堆积层和局部基岩混合型滑坡。分析该滑坡的形成历史及演化机制,必须同矿区的开挖过程紧密联系,人工挖掘造就了该区地形的特殊形态,顶部的堆载和坡脚的开挖,造成了斜坡的形态,破碎带和顶部碎石填土的存在提供了松散物质的赋存空间,片岩的顺层片理和软弱节理加剧了软弱带的形成,最终演化形成了现有的空间形态和变形表象。

2 稳定性分析评价

图2 滑坡稳定性计算简图Fig.2 Landslide stability calculation sketch

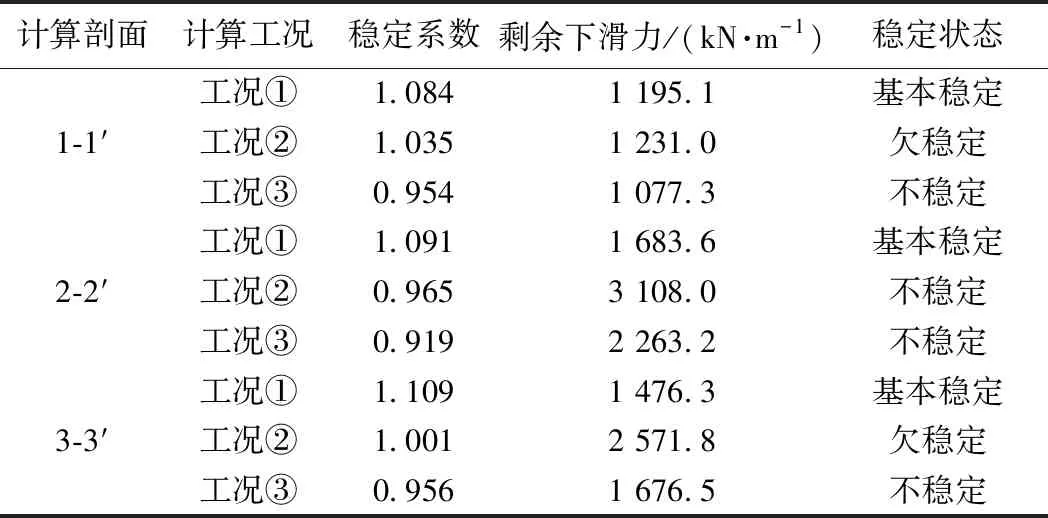

选取1-1′、2-2′、3-3′剖面,采用基于极限平衡理论的传递系数法进行稳定性分析和推力计算。根据现场变形及主要裂缝展布情况,按照最不利情况综合确定可能的剪出口位置,将顶部堆载矿渣考虑为附加荷载,滑坡稳定性计算简图如图2所示。考虑三种计算工况,①自重工况,处于天然状态下的工况;②自重+地下水工况,考虑地下水渗流力的天然状态下的工况;③自重+暴雨+地下水工况,考虑地下水渗流力的全坡体饱和状态下的工况。天然工况下按天然重度计算滑体自重,暴雨工况下按饱和重度计算滑体自重。根据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》5.1~5.4节有关规定:滑坡防治等级为Ⅲ级。当滑坡防治等级为Ⅲ级时,可不考虑地震荷载,故计算工况不考虑地震工况。计算结果见表1,其中滑坡稳定状态根据计算出的稳定系数按《滑坡防治工程勘查规范》(GBT32864—2016)的有关规定确定。

表1 计算结果

通过宏观调查判断及定量计算综合分析可以得出:滑坡现阶段整体处于基本稳定状态,但随着暴雨、地下水的影响,滑坡变形将不断增加,稳定性将降低,进而处于欠稳定-不稳定状态,最终发生整体失稳。

3 治理方案与施工过程

整体治理方案如图3(a)所示,联合运用微型抗滑桩与预应力锚索格构梁作为主要支挡结构,并辅以挡土墙、高压注浆、钢筋混凝土地梁、喷射混凝土等技术措施,最终由上至下形成三级支挡体系。根据矿山规划,该处滑坡治理分两阶段实施,第一阶段首先治理1 498 m平台以上边坡;第二阶段再治理1 498 m平台以下边坡。以第二阶段的治理施工过程及关键施工技术为例进行介绍,具体方案如图3(b)、(c)、(d)所示。

图3 滑坡治理方案Fig.3 Treatment scheme of Guanlitai Landslide

根据滑体深度不同将滑坡范围沿垂直坡向划分为A、B、C、D四个区域,在1 498 m平台(最终宽度为8 m)中间对称布置3排微型抗滑桩,钻孔直径为130 mm,每根抗滑桩采用4根直径为20 mm的HRB400E钢筋,利用对中支架固定。抗滑桩采用矩形布置,排距为2 m,A、B、D区孔距为3 m,C区孔距为2 m,抗滑桩长度如图3(d)所示以确保嵌入基岩足够深度。在每根抗滑桩钢筋笼中间另布设一根注浆管,采用高压注浆工艺,利用水泥浆体增大破碎岩体的黏聚力,浆体水灰比为0.5∶1,注浆压力为1.5 MPa。

该露天矿山台阶高度一般为24 m,为有效减少滑坡前缘一次暴露面积,从滑坡治理稳定性和施工安全角度考虑分1 498~1 486 m和1 486~1 474 m两个坡面进行先后施工,并在1 486 m留设2 m左右的小平台,待1 498~1 486 m预应力锚索张拉后在进行下部削坡。设计平台宽度及坡面坡度均满足矿山边坡总体坡度及露天境界要求,确保边坡下部尽量不压矿,满足矿山生产要求。护坡采用钢筋混凝土格构梁,沿斜坡坡向布置,格构梁水平间距与竖直间距均为6 m,截面形状为矩形,高×宽为0.4 m×0.3 m。锚索采用6根直径15.24 mm、公称抗拉强度为1 860 MPa的钢绞线,如图3(c)所示。锚索钻孔直径为130 mm,与水平面夹角为30°,采用M30水泥砂浆灌注。混凝土格构梁及锚索施工完毕后,对坡面进行喷射混凝土封闭,最后对锚索进行预张拉,拉力为设计拉力的70%。1 486~1 474 m坡面格构梁及锚索施工步骤与上部坡面相同,施工完毕待注浆体强度达到25 MPa后锚索拉力全部张拉至设计值。在1 474 m平台布置两排微型抗滑桩,采用梅花形交错布置,排距为1 m,孔距为1.5 m,桩长9 m,采用灌浆工艺,同时在抗滑桩之上浇筑截面为1.2 m×0.5 m的钢筋混凝土地梁。

4 关键施工工艺

4.1 破碎岩体光面爆破技术

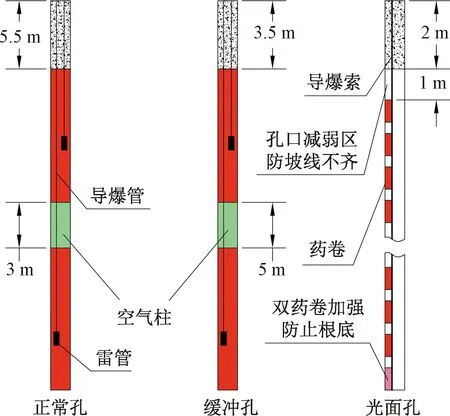

由于1 486~1 474 m岩体相对较硬,无法利用挖机削坡,故采用光面爆破技术进行削坡。本区域地层为风化半风化黑云母长英角岩,岩层节理裂隙发育。光面爆破方案如图4所示。

经过数十年的爆破生产实践,矿山公司已形成一套实用有效的光面爆破设计方案[10-11],该方案一般适用于完整岩体,对于本次爆破的破碎岩体,设计时减少了光面孔孔距及炸药单耗。本次爆破正常孔孔距4 m,距离缓冲孔的排距3 m,角度为70°,孔深16.2~16.5 m。缓冲孔孔距4 m,距离光面孔的排距2.5 m,孔深13.8~16.8 m,角度为70°。光面孔孔距为1 m,孔深14.0~16.8 m,角度为65°。三种孔的孔径均为140 mm。正常孔与缓冲孔采用间隔装药;光面孔采用不耦合装药,不耦合系数为4.3,药卷为2号岩石乳化炸药,药卷间距平均为16 cm。光面孔孔口充填物以下预留1 m高度,作为孔口减弱区,防止超深破坏造成坡线不齐,孔底采用双药卷加强,防止产生根底。图5为三种爆破孔的装药结构示意图。对于完整岩体的光面爆破,光面孔孔距一般为1.2~1.5 m,炸药单耗为0.2 kg/m3,而本次爆破光面孔孔距为1 m,炸药单耗为0.15 kg/m3。图6为最终的光面爆破效果。

图4 光面爆破方案Fig.4 Smooth blasting scheme

图5 装药结构示意图Fig.5 Schematic diagram of charging structure

图6 爆破效果Fig.6 Blasting result

4.2 分层削坡连续施工方案

1 498~1 486 m坡面的施工方案为:利用挖机进行全坡面一次削坡,然后沿坡面搭建脚手架,采用70型潜孔钻机进行锚索钻孔,如图7(a)所示。该方案的施工进度缓慢,一方面是70型潜孔钻机的钻进速率不高,且在脚手架上人工移动钻机耗时且耗力;另一方面由于岩体较破碎,钻孔过程中经常发生塌孔及卡钻事故(钻孔时间较长),一旦发生塌孔及卡钻,不得不在旁边附近重新钻孔,卡钻严重时不得不将钻杆废弃在钻孔内,导致施工成本增大。在1 486~1 474 m坡面施工时提出一种分层削坡连续施工方案,对坡面进行光面爆破以后,分层削坡,借助下部破碎岩石的支撑作用,利用矿山履带式液压潜孔钻机进行锚索钻孔,待锚索施工完毕后再进行下一分层的削坡工作,如图7(b)所示。履带式液压潜孔钻机的成孔速度非常快,同时也大大减少了塌孔及卡钻事故,加快了施工进度。

图7 施工方案Fig.7 Construction schemes

5 施工过程监测

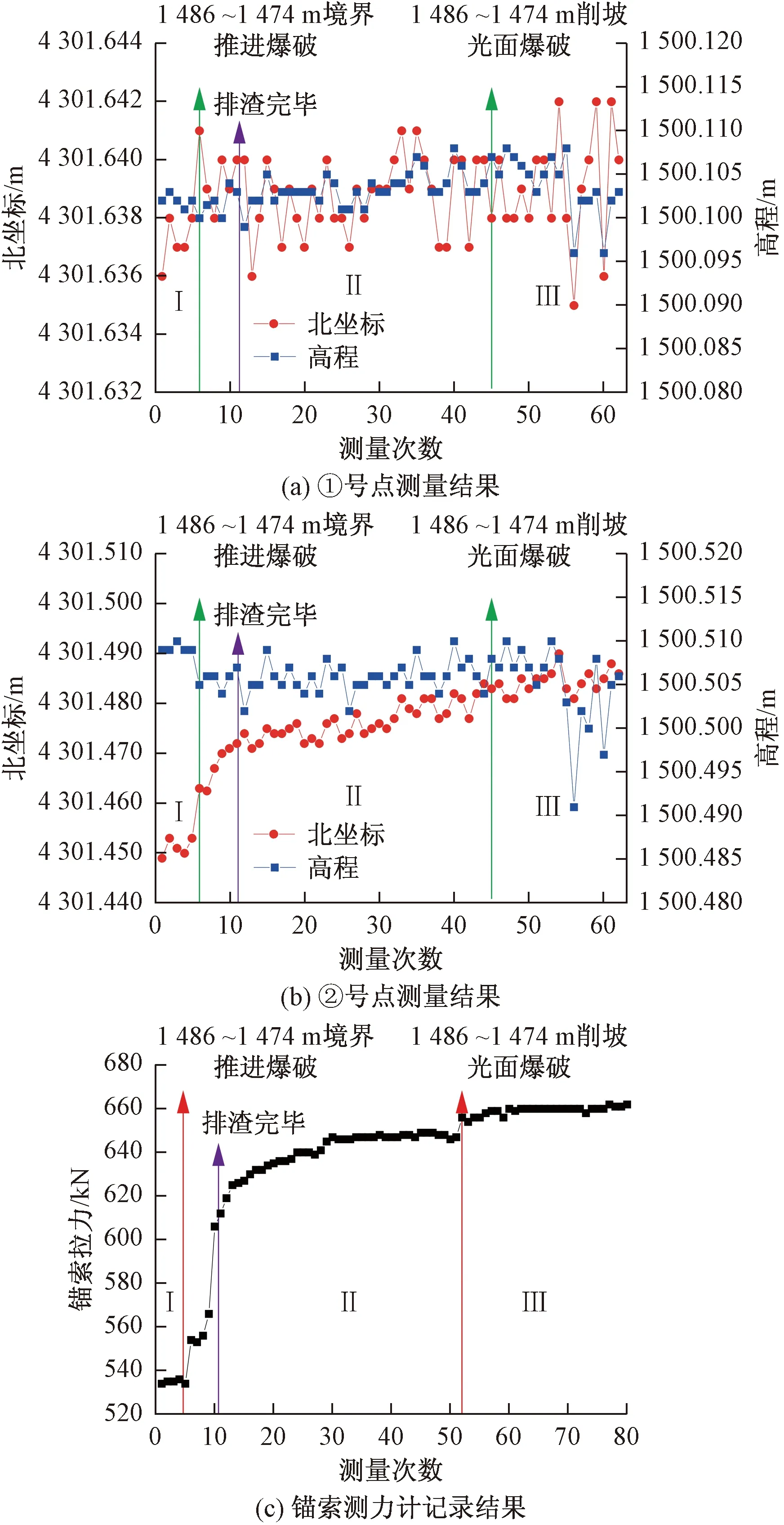

为对施工过程中边坡的变形进行监测,在对1 498~1 486 m坡面进行削坡前在1 498 m平台布置了2个变形监测点(图3(b))。此外,在对1 498 m以上边坡进行治理时,在1 522~1 498 m坡面埋设了2个锚索测力计,一个损坏失效,另一个工作正常。采用全站仪定期测量监测点的坐标,同时定期记录锚索测力计的数值,从位移和力两个角度综合确定边坡的变形情况。测量及记录结果见图8,监测点观测结果中北坐标反映了沿坡向的变形位移,边坡滑动方向如图1所示。

图8 施工过程监测结果Fig.8 Monitoring results of construction process

以两次爆破的时间为界,整个变形监测过程可以分为三个阶段。第一阶段为1 498~1 486 m削坡至1 486~1 474 m境界推进爆破阶段,该阶段①号观测点沿坡向发生轻微错动,变形量为5 mm左右,但高程基本没有变化;②号观测点沿坡向滑移十分显著,北坐标增量大致为13 mm,高程降低5 mm;锚索拉力无明显变化。该阶段主要是1 498~1 486 m开挖,造成下部支挡力减弱,继而上部边坡表现出变形滑移趋势。第二阶段为1 498~1 486 m坡面施工至1 486~1 474 m削坡光面爆破阶段,该阶段①号测点无明显变形趋势;②号测点北坐标继续增大,排渣完毕之前变形较快,之后变化速率减慢,此阶段北坐标增量为20 mm左右;锚索拉力具有类似的变化趋势,排渣过程中锚索拉力增长显著,由534 kN增加到619 kN,排渣完毕之后,锚索拉力增速减慢直至稳定在660 kN左右。第三阶段为1 486~1 474 m坡面施工阶段,①号观测点仍然变化不明显;②号观测点仍然出现滑移,但逐渐趋于稳定状态;锚索拉力稳定在662 kN左右。从全过程来看,②号观测点与①号观测点的北坐标均呈现出增大趋势,且②号观测点的位移更明显,但两个点的高程坐标变化不显著。从图3(b)、(d)可以看出两个观测点均位于C区,②号观测点下部紧邻破碎带且其大致位于滑体中部,因此相对于①号观测点产生的施工变形量较大。爆破振动作用及坡脚开挖造成的下部支挡力减弱是引起边坡施工变形的主要原因,但随着施工结束,支挡结构发挥作用,边坡内部经过应力调整逐渐达到新的平衡状态,其变形逐渐停止。图9为该边坡的最终治理效果。

图9 治理效果示意图Fig.9 Schematic of the final slope after reinforcement

6 结论

(1)宏观调查与定量计算结果表明:矿山观礼台下部边坡现阶段整体处于基本稳定状态,但随着暴雨、地下水的影响,稳定性将不断降低,最终会发生整体失稳;此外,下部平台推进需对坡脚进行开挖,也会导致边坡整体失稳,对该边坡进行治理满足矿山生产、安全双重需求。

(2)提出一种以预应力锚索格构梁和微型抗滑桩群作为主要支挡结构的露天矿山组合台阶式边坡加固方案,实际应用效果表明该方案可行有效,随着削坡及施工过程的结束,边坡变形逐渐稳定并趋于停止,至今治理后边坡状态良好,未出现明显的变形错动及滑移迹象。