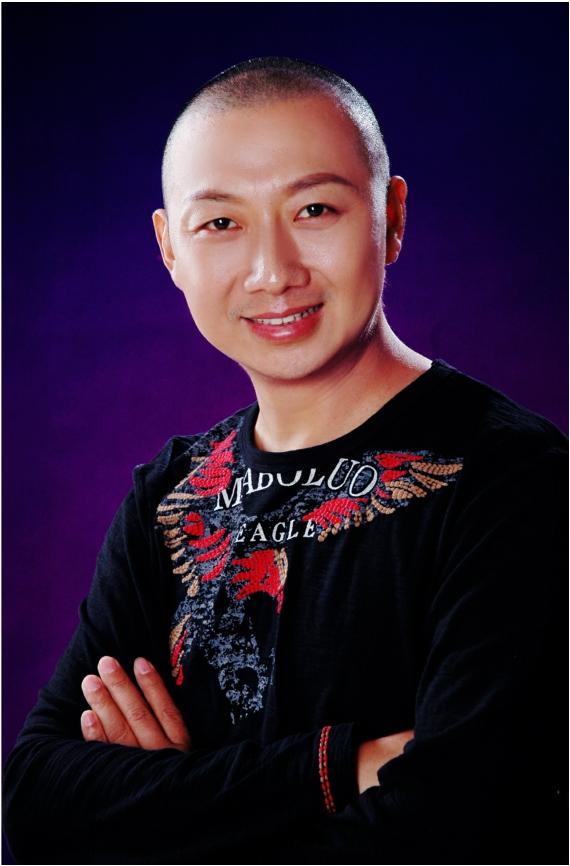

邢凌云 初心+匠心@“小”角色

吴志菲

梦想被一路裹挟着前行,不妨扪心自问:你可曾记得来时的初心?

回望来路,从籍籍无名一路跋涉而来,演员不过是360行中的一种。每个真正的光鲜夺目背后,其实都是无数次的自我颠覆和艰难破题——惟有作品,才是一颗“恒星”不朽的勋章。

与其说一个个看起来并不高大上的“小”角色成就了邢凌云,不如说“初心+匠心”成就了邢凌云。他凭借一个个“小”角色塑造着一系列个性鲜明的艺术形象,一步步地用心打拼出属于自己的“帝國”。炫丽的舞台背后,往往有着不为人知的酸甜苦辣。接受采访时,邢凌云动情地说,很感谢自己这多年来对黄梅戏的坚定。

酸:痴心不改戏曲梦

邢凌云的朋友圈几乎全都关于黄梅戏,除了相关选段的视频,就是参加相关的活动或拜访相关同行。他的生活被黄梅戏填满了,但是他乐在其中。

黄梅戏是中国著名的五大剧种之一,由黄梅采茶戏衍变发展而成,2006年被国务院列为“首批国家级非物质文化遗产”名录。据邢凌云介绍,早在唐宋时期,湖北黄梅县的紫云、龙坪、多云等山区就盛产茶叶。每年春天采茶时,漫山遍野的采茶姑娘汇集一起,纤纤十指在碧绿青翠的茶丛中上下翻飞,一个个激情飞扬,亮开歌喉,信口而歌,这就是“采茶歌”的最初形式。清代大学者别霁林曾如此描述黄梅采茶歌:“多云山上稻荪多,太白湖中渔出波。相约今年酬社主,村村齐唱采茶歌。”邢凌云说,黄梅茶歌虽是山野俚曲,但在我们当地颇受欢迎,流传甚广。黄梅采茶戏载歌载舞,质朴细腻,真实活泼,富有生活气息,以描述情感生活著称,具有清新自然、优美流畅的艺术风格。

“一去二三里,村村都有戏。”每逢佳节或办喜事,搭台唱大戏已经成了黄梅人生活中不可缺少的一部分。“我妈妈是唱采茶的,经常随着草台班子,在全县各地演出。我从小跟着她到处演出,跑台口是我童年最幸福的时光。儿时的我被舞台上那传奇的故事、动听的唱腔、优美的身段深深吸引,回到家里总能够把看过的剧中人物在大人面前模仿出来。在学校读书的时候,我在讲台上讲故事,同学们都很喜欢听,因为我可以一边绘声绘色地讲一边手舞足蹈地表演,大家都说我天生是唱戏的料。”从小在黄梅长大,每天凌晨就看到母亲起床吊嗓子,邢凌云很早就品味到“一日不练三日赔,三日不练九日回”的真正内涵。渐渐地,他开始模范母亲等在演出时扮相、声音、身段,唱、念、做诸功一一体会。

儿时,邢凌云最大的梦想就是做一名戏曲演员。“可是,那时候的农村还很贫穷,根本没有培养孩子兴趣特长的观念,还是指望孩子好好读书考大学,但是我每天都在做着当一名戏曲演员的梦。10岁之前,我就能唱出很多传统黄梅戏的名段,比如《荞麦记》《乌金记》《方青借银》等,我最喜欢唱悲情戏里的阴司腔。这个与我当时心情烦闷有很大关系,生长在孔垄镇一个小村子里,成绩又不好,因为老是想学戏,耽误了学习。”

初中毕业那年,邢凌云没有考取高中。父亲坚决不同意他学戏,甚至还泼他的冷水,说:“养儿不争气,不学采茶就学戏。”父亲拗不过他,把他赶到山上去放牛,想让沉重的生活打消邢凌云不切实际的幻想。邢凌云清楚地记得,当时放牛的时候,自己编词对着老牛唱,对着夕阳唱,对着田沟里的花花草草唱,唱的都是让人伤感的阴司腔;回到家里,把房门关上一个人对着镜子表演,甚至在手臂上绑着枕巾当水袖练习。一旦发现,又被父亲失望地狠狠地指责。

然而,家乡是黄梅戏的发源地,戏曲氛围较为浓厚,自己很小就接触了黄梅戏。在耳濡目染的熏陶下,邢凌云渐渐喜欢上了这门艺术,怎么也割舍了不了自己的艺术梦想,这是他的诗与远方。尽管家人并不支持自己的梦想,但是他心中对于戏曲的那份热爱不曾熄灭。

苦:研习之中唤醒埋在心底的艺术梦

有人坐等机会,希望好运气从天而降。奋进者积极准备,一旦机会降临,便能牢牢地把握。

机会终于来了,上天开始眷顾邢凌云了。“1987年,黄梅县剧团要招收一批演员到安徽安庆去学习,招生广告贴到了我们镇上。得到消息的我喜出望外,背着父母偷偷去到陌生的县城面试,我的一段无实物表演打动了评委,顺利收到了录取通知书。我终于可以做自己喜欢做的事了,正式成为了安庆戏校的一名学生。”

在这群同学中,邢凌云算是年龄偏大的,在学戏上没有任何优势,骨头几乎都长硬了。开始练功的时候,肌肉拉撕是家常便饭。晚上回来用热水敷,第二天还要忍受着剧痛去上课。最可怕的是开始进入变声期,嗓子变得粗哑,几乎不能开口唱。那时候的他籍籍无名几乎被遗忘,但是邢凌云从来没有气馁。他对同学们排练的每一个角色都认真分析、细细揣摩。“毕业汇报时,排练折子戏《评雪辨踪》,我被分到了第七组的吕蒙正跟着学,彩排时老师特别表扬了我,说我对人物的把握很到位。”毕业后,邢凌云顺利成为了黄梅戏剧团一名专业演员,正式走上了他的演艺道路。

接受采访时,邢凌云坦陈:“我这辈子最幸福的就是从事了我自己喜爱的职业,我享受舞台,每当我穿上戏服走上舞台,我立马灵魂出窍,随着剧中人物或悲或喜。”近些年来,邢凌云饰演过黄梅戏《邢绣娘告官堤》中的黎坝长、《奴才大青天》中的吴蕃台、《双下山》中的老和尚、《泪洒相思地》中的张青云、《狸猫换太子》中的陈林、《於老四与张二女》中的刘老五、《天仙配》中的土地公、《女驸马》中的冯益民、《哑女告状》中的憨哥、《天上掉下爹》中的胡子叔、《桃花开了》中的花猴子、《兑现》中的一筒等角色,这些角色让他如痴如醉,一个个被塑造的人物让他找到了人生的幸福感和存在感。

在邢凌云看来,黄梅戏是中华民族文化的瑰宝,也是传统文化的符号和品牌,扮上古装一看就是咱们自己东西。热爱黄梅戏的他一点一滴地研究,一招一式地苦练。反复阅读剧本,看影像资料,细心揣摩人物舞台上的一举一动是否符合人物的性格特征、一言一唱是否符合人物的行当特色,用心去塑造、用情去演绎舞台上的那个“熟悉的陌生人”。

练唱者必重气息,呼吸要用得精巧、配合、默契。他坚持通过“遛嗓子”来进行深呼吸练气,通过“喊嗓子”来保持音色纯正、不出现裂音与沙音,通过“吊嗓子”来练习气息的运用,由此循序渐进,直至自己满意为止。对于大段大段的唱腔,更要有对情绪的把握、节奏的掌控,非常具有挑战性,他个人的艺术素养与日俱增。慢慢地,他在气息运用上能做到吸气时外部看不见,气吸得深、吸得自然,唱起来喉咙不使劲,发声自然,能较好地处理好气、声、字、情及其相互间的关系。台词、唱腔、部位、表情的学习,伴随的是戏路的拓宽、演技的提升,让黄梅戏的魅力真正地绽放在舞台之上。

甜:源于胜过千言万语的一句话

“黄梅一出动肠衷,誉满京华荡景风。声畅腔淳音韵美,戏奇演异剧台丰。楚铜越匠铸神剑,梦逐情牵恋巧工。大国泱泱何利器?民心齐圣比天崇!”由国家艺术基金资助、黄梅县黄梅戏剧院创作演出的《青铜恋歌》进京连演两场,场场座无虚席,笔者观看黄梅戏《青铜恋歌》有感而作七律一首。该戏围绕春秋末年一场铸剑的故事展开剧情,是一部集思想性、艺术性和观赏性为一体的主旋律作品。在剧中,邢凌云饰演陵尹仲秋,尽管他的台词不多、现身舞台的时段也不长,但是他的运嗓和肢体语言表现力丰富,十分有感染力。他清楚,只是简单表演这段剧情并不够,要好好挖掘仲秋这个人物的内心世界,只有与仲秋进行灵魂对话,才能助力戏剧矛盾冲突的精彩呈现。邢凌云的唱词充满激情,给观众带来不一样的震撼。同样让人感动的是,作为实力派演员邢凌云原有机会出演男一号剑师聂铸或男二号楚王等角色的,但是他甘当绿叶衬红花,以老带新,让青年演员挑大梁,以行动挖掘和培养青年演员。

言语的力量不容小觑,看似不经意的一句话,都可能深藏改变一个人一生的力量。邢凌云深有感触:“早在戏校读书的时候,老师就说,舞台上只有小演员,没有小角色。老师的话我深深记在心里,给了我很大的信心和启发。”因为当年老师这一句看似微不足道的话,让邢凌云豁然开朗,成为一种能量渗透进他的内心,在面对困难时化为迎难而上的勇气,改变着他的一辈子。

从艺30多年来,邢凌云排演了大约40多本大戏,很少扮演主角,演的基本上都是配角。“我很享受这些角色带给我在舞台上的享受,这些角色却让我获得了很多,不只是那些奖项。”他记得自己第一次获得优秀表演奖的是,扮演黄梅戏《奴才大青天》中的吴蕃台获湖北省第六届黄梅戏艺术节优秀表演奖;扮演黄梅戏《邢绣娘告官堤》的黎坝长获湖北省第七届黄梅戏艺术节优秀表演奖;在黄梅小戏《推车赶会》中扮演刘老五,获湖北省第七届黄梅戏艺术节个人表演二等奖。

邢凌云说,自己真正扮演主角是参演2015年的《传灯》。当时由于扮演弘忍的主演身患重病,该剧还有一个月就要赴台湾开展文化交流演出了,大家都非常焦急!邢凌云在该剧中饰演的是一个没有唱腔台词不多的角色,但是排练当中他习惯记住每一个角色的台词和调度,并在心里默默琢磨人物的塑造。“一个县级院团能赴台湾演出的机会很难得,我当时自告奋勇提出来接任弘忍大师的角色。这对我来说可谓一个很大的挑战,一是我从来没有担纲过主演,突然站在舞台中间,驾驭戏份那么大的角色心里没底;二是剧中五祖弘忍年龄跨度太大,从青年到老年,从声腔、体型、步态,甚至念白都要准确把握;三是半路接演时间紧迫,领导反复强调台湾演出的重要性,怕对人物把握不准,表演不到位,影响剧团声誉,砸了黄梅戏的牌子。”

但是,天生爱演戏的邢凌云接受角色后很快进入状态。一个多月里,他就像打了鸡血似的,日夜加班苦练。“有一天,我在排练《传灯》时,感冒发烧39度,而那一晚恰好是去台湾前的审查演出,同事们都为我捏了一把汗。当舞台的灯光亮起来,锣鼓响起来,我一下子进入忘我状态,完全融入了角色当中。当演到弘忍率众弟子打赤脚插秧那一场时,10月底的气温很低,冰凉的台板上寒气从脚底遍布全身,然而舞台上我已不再是我,我与剧中的弘忍大师同命运,在舞台上的两个小时我们共同演绎了那一段禅宗祖师的传奇人生。当大幕落下掌声响起,我觉得一切的付出都是幸福的,《传灯》在台湾得到观众和媒体的好评。”2018年该剧参评上海29届白玉兰奖得到专家的好评,同年参评湖北第十二届戏剧牡丹花奖比赛,邢凌云个人因此荣获了湖北省戏剧牡丹花奖,被评为非物质文化遗产黄梅戏代表性传承人。

从痴迷而青涩,到优秀而成熟,不是一蹴而就。只要梦想足够坚定,步伐足够踏实,心态足够包容,每一个努力的脚印都算数。伴随演出从无到有、即将破壳而出、璀璨的绽放的过程,邢凌云一路走来,经历了太多的感动,感动来自摸爬滚打的坚持、磨砺,来自不辞劳苦的全情投入和沉淀。“直到今天,每次饰演无论大小角色,哪怕是一句台词都没有,我都要把人物吃透从不敷衍,剧本中的每一个角色都是一个人物,每个人物都会有他的情感,演员让角色在舞臺上完成角色的戏份,哪怕是一句台词一段唱腔一次出场,你赋予了角色灵魂和思想,就能够打动观众。”邢凌云说,自己演绎的那一个个鲜活的配角,在他的心中就是天大的主角,“我用我的激情演绎他们,他们又反过来滋养了我”。

往小里演!这是邢凌云的角色。的确,舞台上的所有角色无一例外都是因戏剧情节和内容的需要而设置的,角色分工虽有不同,戏份有轻有重,但却无大小轻重之别。就是龙套,也是中国戏曲的一种独特形式,是戏剧中表现群体性场面和多人阵容的格式化了的一种艺术手段,有着制造场景、营造意境、渲染气氛、衬托主要人物的表演等作用。在邢凌云看来,每一份看似无聊的工作,用心去做总能有意想不到的收获,如果跑龙套不上心那么也许永远都站不到舞台的中央。正因为此,他满腔热忱一如既往地投入所有角色的艺术塑造中,跻身陪衬红花的“绿叶”队伍中,能很好地把握表演的火候与节奏,做到形神具备,拿捏恰当,时时时刻刻提醒自己做到不抢戏不丢戏。

“匠心”二字,是这个时代的呼唤。邢凌云深谙“戏大过天”的真谛,他说:“既然自己干了这个行当,那么就应该对自己表演的角色做足功课、细致分析,用心体验生活、贴近角色,调动自己的生活经验,赋予人物以光彩,使人物‘活起来。不管哪个角色、哪个环节,都尽心尽力,才会有完整的作品。”诚然,天下没有轻而易举的成功,世间凡事都要靠着“没有小角色,只有小演员”的专注,在各种挑战、变数、未知之中,殚精竭虑,接受磨砺,获得成长。在戏中,在生活中,邢凌云做好自己的角色。如果说黄梅戏《青铜恋歌》剧终表现剑师、冶师二人在“铸剑精神”的催生下合力铸剑,护国利器——天下第一剑得以诞生,那么可以说,邢凌云矢志用匠心做好本色的自己,成就的不只是角色,成就的是自己的人生,工匠之心成就他的利器就是一直影响他的“鸣言”:只有小演员,没有小角色!

辣:曾经的“转型”成为戏剧性的插曲

上世纪90年代末,随着文化消费的多元化,人们的选择越来越多,戏剧演出市场越趋萧条。一开始,黄梅戏人还在努力跟进电视剧,邢凌云也尝试在电视连续剧《黄梅戏宗师传奇》中饰演黎坝长等。但很快发现,戏剧市场在不断萎缩,戏院观众渐渐锐减。没戏可演,为了生存,剧团里的人四处寻找出路。想到当年的离散,他心底泛起一阵悲凉。

“在市场经济的冲击下,地方专业院团普遍面临发展空间狭窄,生存现状堪忧的状况。我们黄梅县剧团也是入不敷出,连演员的基本工资都发不齐。当时,县里决定进行院团改革,把一些演员分流到别的单位,缓解剧团生存压力。我也被分流到了县交通局,离开了我热爱的舞台。在交通局半年多时间,是我过得最煎熬的日子,离开了黄梅戏我成天像掉了魂一样,对工作提不起任何兴趣。脑子里想的还是舞台还是黄梅戏,实在熬不过只好跑到一些业余剧团去演戏过过瘾。当时业余剧团唱的几乎都是‘放水戏,没有戏词,很多唱词都要靠演员临场发挥现编现唱。这个对我来说不是难事,因为我曾经在农村放牛时就经常干过这样的事。我在放水戏班里很快名声鹊起,什么角色都能演,而且从不冷场,有时临场发挥的比有唱词的效果还要好。很快,在当地的戏迷圈子里成了一个‘角儿。”邢凌云坦陈在自己的演艺生涯中所发生过这个很有戏剧性的插曲,“这个插曲差一点改变了我的命运”。

“我天生属于舞台,离开了黄梅戏我就失去了人生方向,经过申请又终于回到了黄梅县黄梅戏剧院。”那一天,邢凌云暗暗发誓“生为黄梅人,死做黄梅鬼”,就是再好的单位再也不去了。一路走来,他并没有刻意改变自己的人生轨迹,总是行随心动。对黄梅戏的爱,他一直深藏在内心深处。不过,但他内心与外界的冲突还是没有停止过。“曾经有一个老板,拍着我的肩膀,要我到他的公司给他搞宣传,承诺年薪50万。我的确也过动心,但是最终还是抵挡了诱惑。因为我深深知道,我离开了黄梅戏就什么也不是,离开了舞台就成了孤魂野鬼。”这份内心的呼唤和坚守,与他从小受到的文化熏陶有很大的关系,与他的执著追梦有关,也或许淡定、安宁的黄梅的文化有关系。他最终发现,黄梅戏才是自己心灵的存放地。

回到梦想出发的地方,邢凌云重拾黄梅戏的文化自信,常年活跃在黄梅戏的舞台上,展现自己的风采,努力去寻找各方资源力促地方戏的发展。

如今作为黄梅县黄梅戏剧院副院长,邢凌云除了演戏,考虑更多的是如何把家乡黄梅戏传承下去、推介出去,让更多的人了解黄梅戏、喜欢黄梅戏。作为一个县级剧院,推广黄梅戏有很大的局限性,他们没有充足的经费生产剧目,没有充足的经费推出名角,但是“邢凌云们”在基层默默坚守,每次参加大型赛事时戏剧届专家评价他们剧院“县级剧院演出了省级剧院的艺术水平”。

黄梅戏作为国家级非物质文化遗产的文化品牌,渐成黄梅县的一张靓丽名片。让邢凌云欣慰的是,戏曲“气候”回暖,在黄梅戏传承与创新工作中,当地不断深化戏曲院团改革,加大提供政策支持,积极搭建服务平台,创新戏曲内容和形式,扶植戏曲人才队伍。同时,该县优化戏曲创演条件,推进戏曲宣传普及等举措,一方面积极推动戏剧进校园活动,在中小学开设戏剧课程;另一方面积极开展送戏下乡等文化惠民活动。邢凌云忘不了每次演出时,乡亲们那热切期盼的眼神、喝彩声和掌声。他明白黄梅戏的根在基层,演员只有深入一线,才能广接地气。

“擦亮的名片总不能老是放在口袋里,该有更大的平台和机会把名片发给大家,讓更多人的人知道黄梅戏的发源地黄梅县,感受黄梅戏的魅力。黄梅戏发源于民间,成长于民间,但如果仅仅满足于重复着送戏下乡的工作,那么不但让年轻演员养成了草台的松懈,更谈不上弘扬和推广。黄梅戏必须走进城市,登上全国各大城市知名剧场演出。为了这个目标,我成了一名推销员,为了筹集剧场昂贵的场租和演出费用,经常出入在全国各地的大中型城市。我们不是为了自己的利益,我们是为了黄梅戏的推广和发展。我们的戏如果只局限于自己的一亩三分地,那么路子就会越来越窄,我们的演员如果不走出去,就永远是井底的青蛙,成长不起来。”作为一名人到中年的黄梅戏演员,邢凌云深深热爱这舞台,在喧嚣和哗众取宠的之外深耕细作,不断寻找当代观众能认同的戏曲表达方式,让黄梅戏更好地活在当下、书写当下,努力培养青年演员,“看着他们不断成长、成角儿,我依然感到高兴。此生做一名黄梅戏演员,是我的幸运,也是我最幸福的事”。

在多年的艺术实践与探索中,邢凌云已形成了独特的表演风格。戏道漫漫,艺术之路永无终点。有凌云之志的他表示,“将用心用情执拗地走下去,期待走得更高更远更新”!