物理教学应重视让学生体验学习过程

史汉军

初中阶段培养学生科学探究能力就是为了让他们具备“适应社会和终身发展必备品格和关键能力”作铺垫。为了发展学生的这种品格和能力,教会学生掌握学习方法显得尤为重要,这就要学生经历学习过程,增强学习体验。特别是物理概念、规律的学习,由于抽象难懂,只有学生经历了知识的构建过程,才能明白其中的原理,掌握知识,习得技能,实现学生物理学习自我效能感的提升。笔者多次执教《阿基米德原理》这一节课,以此为内容的公开课、研讨课、示范课亦上过不少,经过多次研讨与反思,笔者认为对本节课的教学要重视让学生体验学习过程,其他知识的教学也应如此。

一、引导学生经历动脑思考的过程,培养学生科学思维能力

物理概念、原理是以大量实践为基础,经过理性思考和科学抽象后概括出来的。教学中引导学生经历科学探究过程,学生的思维才能得到发展。阿基米德原理的教学,应该注重让学生经历完整的思考过程。人教版教材编排本节时非常注重知识的构建,层层深入,自然流畅。教师应充分用好教材,引导学生层层递进去思考,教学过程思维导图如图1所示,具体教学步骤如下。

第一步,由阿基米德鉴定王冠真假的故事入手得到“物体浸在液体中的体积等于物体排开液体的体积”。

第二步,引导学生回顾前一节所学知识,用“物体排开液体的体积”取代“浸在液体中物体的体积”来陈述前一节课的结论,得到“物体排开液体的体积越大、液体的密度越大,它所受的浮力就越大”。

第三步,引导学生由“排开液体的体积”和“液体密度”联想到“排开液体的质量”,然后得出:浮力与排开液体的质量有关。

第四步,根据重力与质量的关系G=mg联想到“物体所受浮力与它排开液体的重力有关”。

二、让学生经历实验体验的过程,培养科学探究能力

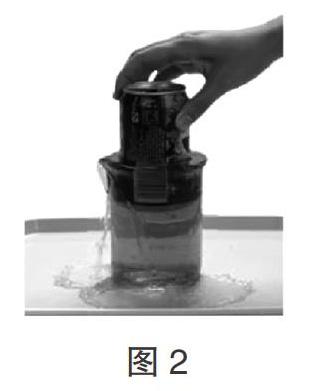

通过前面的学习学生已经知道物体所受浮力与其排开液体的体积有关,为了增加学生的直观体验,可安排如图2所示的体验性实验。此实验器材简单、常见,且可以让学生得到充分体验。实验时,学生观察水面上升(排开了水),越往下压罐,罐浸入越深,手感觉到所受的力就越大。从视觉、手感两个方面让学生去体验,会让他们印象深刻。有了这样的体验,再探究浮力的大小跟排开液体重力的关系,实验难度就会降低,更容易达成实验目的,顺利完成教学目标。

评价一节课的好坏,一个很重要的关注点就是“课堂重点是否突出”。有教师为了达到这一要求,采取“开门见山”“牢记公式”“解题训练”的教学方式,即首先直接告诉学生阿基米德原理,给出浮力公式F浮 = G排 = ,让学生记住公式字母代表的含义之后进行例题讲解;接着呈现与例题类似的习题,让学生依葫芦画瓢进行习题训练。“熟记公式”是对学生学习物理的基本要求,但如果过于侧重背熟公式后让学生去做题,即使学生当时能运用公式,也会因为没有理解概念的本质而不能举一反三。

直接给出阿基米德原理“F浮= ”,本质上将物理课上成了算术课,会导致学生学习效果低下。正如郭华在《深度学习及其意义》一文中所说:“若教学还只是定位于‘传递,主要以死记硬背为手段的表层学习,或它的反面——只强调探究形式而无探究精神的学习形式,不仅苍白无力,甚至有害。”曾经看到不少学生在经历这种教学后解答浮力计算题(如题1),深切体会到这样教学对学生“毒害”之深。题1:一艘轮船的排水量为1000万吨,求它在水中满载时所受的浮力为多少?不少学生求解本题时只会生搬硬套,先求 ,然后由F浮= 得出浮力,根本没有想到利用F浮= 求解。

《阿基米德原理》一节的教学,笔者认真为学生实验探究创设条件,以两人一组一套器材开展实验探究,让学生经历“浮力的测量”“被物体排开的液体重力测量”的实验,引导他们自行设计实验表格,记录、分析实验数据。通过实验得出F浮= G排,在运用阿基米德原理解决问题时回归这一原点,而不只是牢记公式F浮= 求解问题。学生在动手做和动脑想的过程中真正领悟阿基米德原理的本质内涵,提升了科学探究能力,教学收到了良好的效果。

三、重视交流与评估学习过程,提升学生批判能力

新课标要求在物理教学中培养学生“不迷信权威,勇于创新,有判断大众传媒信息是否符合科学规律的初步意识”,即要培养学生的质疑批判意识,培养学生的批判能力。有质疑、有批判,才会有创新。初中物理课堂教学应在新课标理念指引下,充分挖掘教学资源的教育教学价值以培养学生质疑意识和批判能力。《阿基米德原理》一节的教学,对教材的批判性处理,可以很好地体现这一理念,实现对学生批判能力的培养。

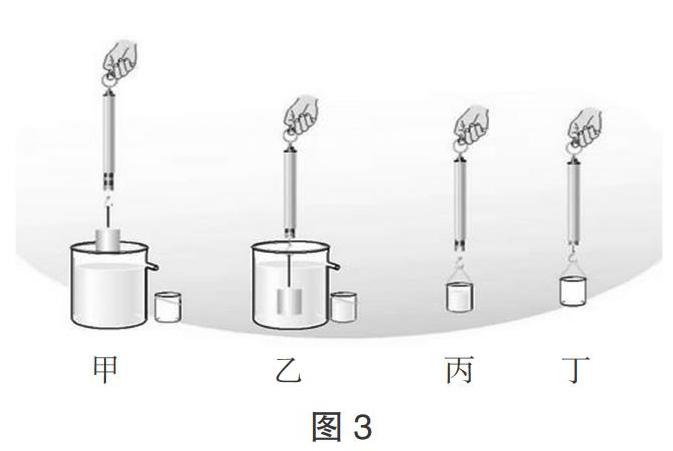

在探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系时,人教版物理教材采用如图3所示的实验,实验步骤按照甲、乙、丙、丁的顺序进行。甲、乙两步是一节《浮力》已学过的实验内容。该节课在探究浮力大小与排开液体所受重力的关系时,承接前一节内容,将甲、乙两步排在前面,接着安排丙和丁两步实验探究,然后得到规律。教材这样安排一方面符合初中学生的认知规律,降低了实验探究的难度,另一方面抓住了要解决的主要问题,不考虑实验误差。但此实验设计却可以为培养学生的批判能力提供宝贵的教学资源。实验结束后,引导学生对实验进行评估与反思:实验的设计合理吗?为什么教材这样设计?通过反思质疑,学生对实验理解更透彻。不拘泥于教材,不迷信权威,遇到新问题时才不会陷入“思维定式”的陷阱。

例如,2013年广东省中考题:如图4探究“浮力的大小等于什么”的实验。探究中,不重复操作的合理顺序是___。(略)

本题将如何减小误差、合理的顺序设计等融合在一起,让人耳目一新。学生读题后感觉似曾相识,但有不少学生陷入思维定式,按照人教版物理教材八年级下册中的图10.2-2(见本文图3)来解答,而此次中考所给参考答案是最先测空桶重力。因为这样操作在达到实验目的的同时还能减小误差,即保证“操作不重复”且“顺序合理”。中考改卷时有教师提出意见:按教材还有错吗?教学难道不按教材教吗?这一发问的背后反映的是一个教师究竟是用教材来教学还是照本宣科教教材,更反映教师是否重视充分挖掘教材的教育教學价值,是否重视培养学生的批判性思维能力。教材给出的操作顺序符合学生思维认知规律和心理特点,但这节实验探究的重点并不在实验误差的分析上,在实验完成后利用好“评估与交流”这一环节,对实验设计方案进行评估,引导学生去发现实验误差、判断操作是否合理等问题,是发展学生批判能力的良好契机。

总之,教师应秉持新课程所倡导的重视科学探究的理念,让学生充分、深度地参与探究学习的全过程,让他们经历实验、思考、总结结论、知识运用、反思提升等过程,促进学生思维能力的发展、探究能力的提高,培养学生质疑意识与批判能力,提升学生科学素养。

责任编辑 罗 峰