大气季节内振荡对夏季登陆广东台风的影响

叶烁旎,凌征,2

(1.广东海洋大学海洋与气象学院,广东湛江 524088;

2.广东省近海海洋环境变化与灾害预警重点实验室,广东湛江 524088)

广东是我国台风登陆数量最多的省份,是台风灾害的多发区和重灾区,因此研究登陆广东台风具有科学和现实意义。影响登陆广东台风的因素较多。王同美等[1]选取了9309号和9908号台风2个个例进行了分析,指出季风槽、西北太平洋副热带高压、西南季风、准静止风云系的发展以及高空辐散场的建立均对台风登陆后的水汽输送和维持时间长短有重要影响;刘春霞[2]分析讨论了登陆广东台风与大气环流、极冰、SST、各种环流因子的关系,发现赤道东太平洋海表温度对登陆广东台风的影响最稳定和最明显,当1—4月赤道东太平洋海表温度偏暖(冷)时,当年登陆广东省台风偏多(少);王娟怀等[3]对1604号登陆台风“妮妲”个例进行分析,发现西太平洋副高强且位置稳定,低层辐合、高层辐散的"抽吸"作用,南海北部的异常偏暖,南海弱垂直风切变等因素的共同作用,为台风的近海发展提供了热力和动力条件;李天然等[4]对台风“珍珠”4个阶段的特点和影响因素进行了分析,发现大尺度的调整(副高脊线东退南落、越赤道气流的变化、弱冷空气的变化等)、弱环境流场与“珍珠”的非线性相互作用和SST的分布都会影响“珍珠”的强度、热力结构的变化和路径;袁金南等[5]则使用广州有限区域原始方程台风数值预报模式发现海温对台风移动路径有一定影响,且影响比较复杂:有时台风路径对海温的变化比较敏感,有时海温的变化对台风路径的影响不明显。在这些因素影响下,研究表明南海台风存在明显的年际和年代际变化[6-7]。从长期趋势看,登陆或严重影响广东的台风总体呈现出个数减少、强度增强的特点;但自2006年开始,太平洋年代际振荡进入冷位相阶段,登陆或严重影响广东的台风出现了个数略增、登陆强度明显增强的新特点[8]。

南海主要受20~90 d周期的MJO(Madden-julian oscillation)和10~20 d周期的QBWO(quasi Bi-weekly oscillation)这两类季节内振荡影响。研究表明,MJO和QBWO对台风个数、强度、维持时间、运动路径以及降水等均有影响[9-13]。登陆广东台风均经过南海,可以预见MJO和QBWO必将对其产生重要影响,但相关研究还鲜见报道,故本研究对这两类季节内振荡对夏季(5—9月)登陆广东台风的影响进行分析,以期得到不同位相时登陆广东台风个数、强度和登陆位置等时空变化特征。

1 资料和方法

1.1 资料

台风资料来自日本气象厅1979—2016年的热带气旋最佳路径资料,该资料记录了最大强度达到热带风暴及以上强度的热带气旋。该数据时间分辨率为6 h,包含台风中心位置,中心最低气压和10 min平均近中心最大风速等信息。

向外长波辐射(outgoing longwave radiation,OLR)资料来源于NOAA/OAR/ESRL物理科学分部网站,时间和空间分辨率分别为1 h和2.5°×2.5°。本研究选用了空间范围为100°E—170°E,0°N—30°N,时间跨度为1979—2016年的数据。

1.2 方法

为了划分MJO和QBWO的位相,首先使用高斯滤波器得到OLR数据的20~90 d周期的分量(MJO)以及10~20 d周期的分量(QBWO);再利用EOF方法得到这两个分量第1模态和第2模态的时间序列;参考Jia的方法[14],根据第1模态和第2模态时间序列将MJO和QBWO分成8个位相。在此基础上,通过统计分析MJO和QBWO对夏季(5—9月)登陆广东台风的影响。

2 结果分析

2.1 MJO和QBWO传播特征

如图1所示,MJO存在明显向东北传播的特征:对流中心在第3位相进入南海南部,然后逐渐北移,在第7位相到达南海中部,在第8、1、2位相影响广东沿岸;对流抑制中心则在第7、8位相开始影响南部,在第1—3位相传播至南海中部,在第4—6位相影响南海北部和广东沿岸区域。

图1 MJO各位相OLR异常场图(单位:W/m2)

如图2所示,QBWO信号呈现西北传播特征:对流中心在第7、8位相位于西太暖池区,第1位相开始影响南海东南部,第2位相控制整个南海中南部,第3、4位相则几乎控制整个南海,第5位相开始影响广东沿岸,并继续向西北移动,至第8位相移出南海;对流抑制中心则在第5位相进入南海,第6、7位相到达南海中部,第8位相开始影响广东沿岸,至第3位相移出南海。

图2 QBWO各位相OLR异常场图(单位:W/m2)

2.2 季节内振荡对登陆广东台风的影响

1)数量。

如表1所示,在1979—2016年,共有101个台风在夏季(5—9月)登陆广东,其中西北太平洋台风75个、南海台风26个。从各位相看,MJO第1、2、7、8位相登陆广东台风数量较多,3—6位相较少;其中在第1位相和第8位相登陆台风最多,分别为19和20个,在第3位相最少,仅有7个。对QBWO而言,台风在第1、7、8位相登陆广东较少,而在4—6位相较多。从生成源地看,南海生成的台风(南海台风)和西北太平洋生成的台风(西北太平洋台风)变化趋势与总台风个数基本一致。

表1 MJO和QBWO各位相登陆广东台风数量

图1和图2对比可知,当对流中心距离广东沿岸较近(远)时,登陆广东台风数量偏多(少)。南海台风数量偏多的原因是当对流中心位于南海北部靠近广东时,更多台风在南海生成[15];西北太平洋台风数量更多的原因可能是在之前和当前位相台风生成更多[16],虽然此时西太平洋副热带高压(西太副高)偏东不利于台风向西运动登陆广东,但由于总数更多,导致登陆台风增多。

2)登陆位置。

广东沿岸纬度跨度较小,故本研究选取经度来研究MJO和QBWO对台风的登陆位置的影响。统计显示台风登陆位置大部分在115°E以西:74个台风在115°E以西登陆,占总台风数73%;仅有27个台风在115°E以东登陆,占总台风数27%。从各位相看,台风登陆位置在MJO的3—7位相变化较小,除第5位相外,其余位相均偏西,在第7位相达到最西,为112.3°E;在第8位相登陆位置开始东移,在第2位相达到最大,为114.6°E(图3a)。在QBWO的3—6位相,台风登陆位置偏东,并呈现不断东移的特征;在1—2、7—8位相,台风登陆位置偏西,其中第2和7位相最西,平均经度分别为112.1°E和112°E(图3b)。以上结果表明台风登陆位置随着MJO和QBWO对流中心的北移而东移,其原因在于对流中心北移导致副高东撤,有利于台风向东运动,使得台风路径偏东[15-16]。西北太平洋台风登陆位置与总台风的登陆位置变化基本一致;南海台风登陆位置在各位相差异较大,但没有明显规律,可能是数量较少所致。与南海台风相比,西北太平洋台风登陆位置在MJO第6和第8位相外均偏东;在QBWO各位相中,两个源地的台风登陆位置差异则没有明显规律。

图3 MJO(a)和QBWO(b)各位相登陆广东台风登陆位置平均经度

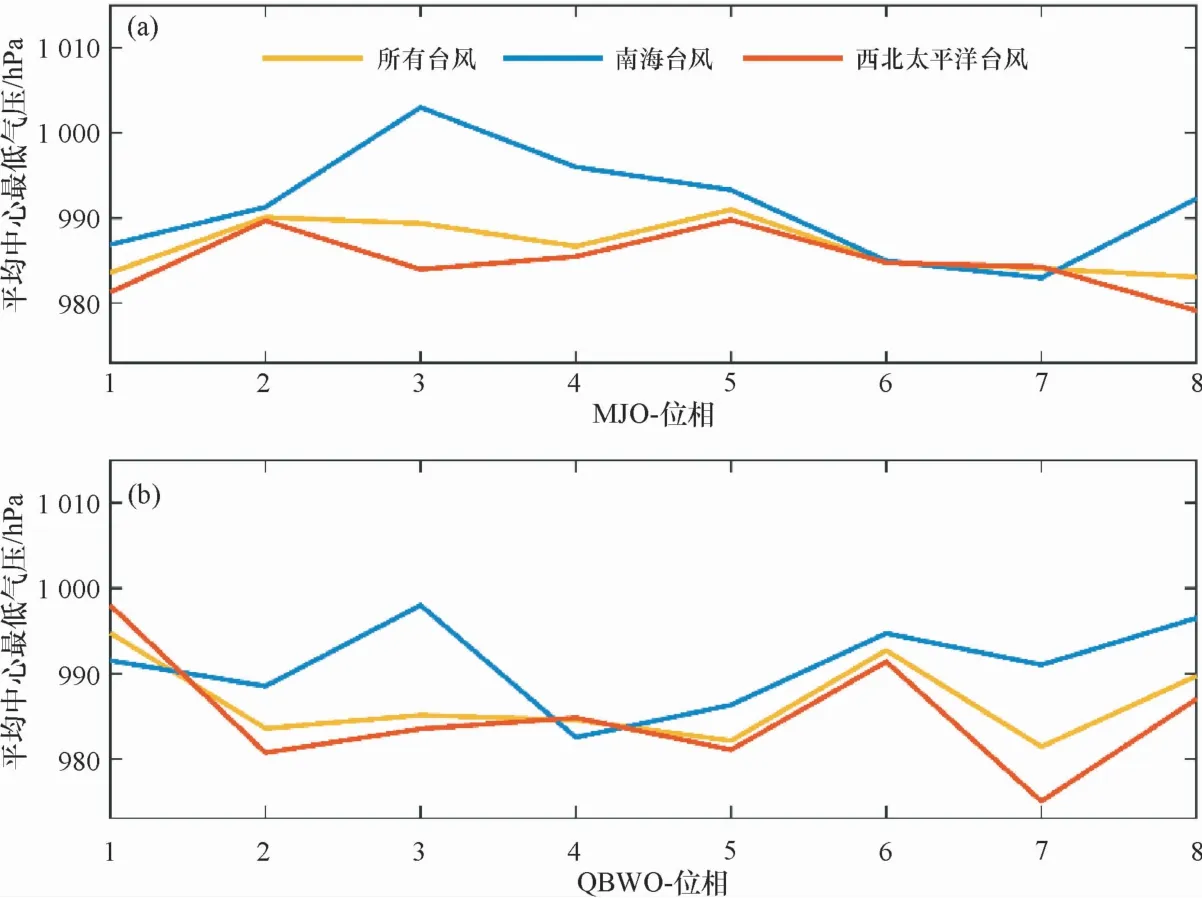

3)登陆强度。

如图4所示,登陆强度在MJO第1、7、8位相和QBWO的4—5位相较强,而在MJO的3—5位相和QBWO第1、8位相较弱。其原因在于当MJO对流中心位于南海北部时,异常的气旋式风场以及西太平洋副高东撤使得南海北部垂向风速减小[15]均有利于台风发展,使得登陆强度较大;而当对流抑制中心位于南海北部时,异常的反气旋式风场以及西太副高西进引起的垂向风速剪切增大[15],均不利于台风发展,使得登陆强度较弱。此外,由于南海台风生成后会很快登陆,没有足够时间发展,其强度相较西北太平洋台风普遍偏弱,仅在MJO第7位相和QBWO第1、4位相比西北太平洋台风强。

4)运动方向。

对比登陆广东台风登陆后经度变化,统计得出台风登陆后以西行为主,向西运动台风为79个,远多于向东运动台风(22个)。其中,向西与向东运动的西北太平洋台风各有63个和12个,数量比为5.25∶1;向西与向东运动的南海台风各有16个和10个,数量比为1.6∶1.0。南海台风中东向运动台风占比较高的原因是南海台风在对流中心位于南海北部时生成更多,此时西太副高位置偏东有利于台风向东运动[15]。从各位相看,东向运动台风在MJO第1、7、8位相和QBWO的5—7位相较多,而在MJO第6位相和QBWO第3位相没有东向运动台风(表略)。

图4 MJO(a)和QBWO(b)各位相登陆广东台风平均中心最低气压

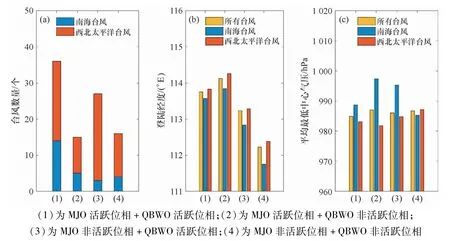

2.3 MJO和QBWO的共同影响

根据对流中心位置结合登陆广东台风个数,首先将MJO和QBWO分为活跃位相和非活跃位相,MJO活跃位相为第1、2、3、8位相和QBWO的4—7位相;非活跃位相为MJO的4—7位相和QBWO第1、2、3、8位相。如图5a所示,在MJO和QBWO均是活跃位相时,登陆广东台风个数最多,占总台风数的38.3%。登陆广东台风在MJO活跃位相和QBWO非活跃位相时(15个)要显著少于MJO非活跃位相和QBWO活跃位相时期(27个),说明QBWO对登陆广东台风个数影响比MJO更大。从登陆位置看(图5b),MJO活跃位相和QBWO非活跃位相时,登陆位置最偏东(114.1°E),其次是MJO和QBWO均是活跃位相时,而MJO和QBWO均是非活跃位相时最偏西(112.2°E)。这主要是活跃位相(非活跃位相)时,对流中心(对流抑制中心)位于南海北部,西太副高位置偏东(西),使得台风路径偏东(西)。登陆强度在MJO和QBWO均是活跃位相时最大,在MJO和QBWO均是非活跃位相时最小(图5c)。南海台风和西北太平洋台风的登陆位置变化趋势一致,但在数量和登陆强度上存在差异:南海台风在MJO非活跃位相和QBWO活跃位相时最少,但此时西北太平洋台风较多;强度上,西北太平洋台风在MJO活跃位相和QBWO非活跃位相时达到最大,而南海台风在MJO和QBWO非活跃位相时达到最大。MJO和QBWO均是非活跃位相时,南海北部环境不利于台风发展,南海台风强度最大的原因可能是台风个数太少所致(仅4个),不具有统计意义。此外,在(2)—(4)3种情况下,西北太平洋台风逐渐减弱,南海台风的则逐渐加强。

图5 登陆广东台风数量(a)、登陆位置平均经度(b)和登陆平均最低中心气压(c)

3 结论

本研究探讨了MJO和QBWO两类季节内振荡对登陆广东台风个数、位置、强度和登陆后运动方向的影响。结果表明,MJO和QBWO对流中心距广东沿岸较近(远),登陆广东台风的数量较多(少);QBWO对台风数量的影响较MJO大。台风主要从粤中、粤西登陆;随着MJO和QBWO对流中心向北移动,登陆位置向东偏移。MJO和QBWO对流中心距广东沿岸较近(远)时,台风登陆强度较强(弱);西北太平洋台风登陆强度普遍比南海台风更强。登陆广东台风登陆后以西行为主;在MJO和QBWO对流中心(对流抑制中心)靠近广东沿岸时,东向运动台风数量偏多(少)。