汕头湾跨江通道工程路线总体设计

□文/王洪刚 徐莹晖

1 工程概况

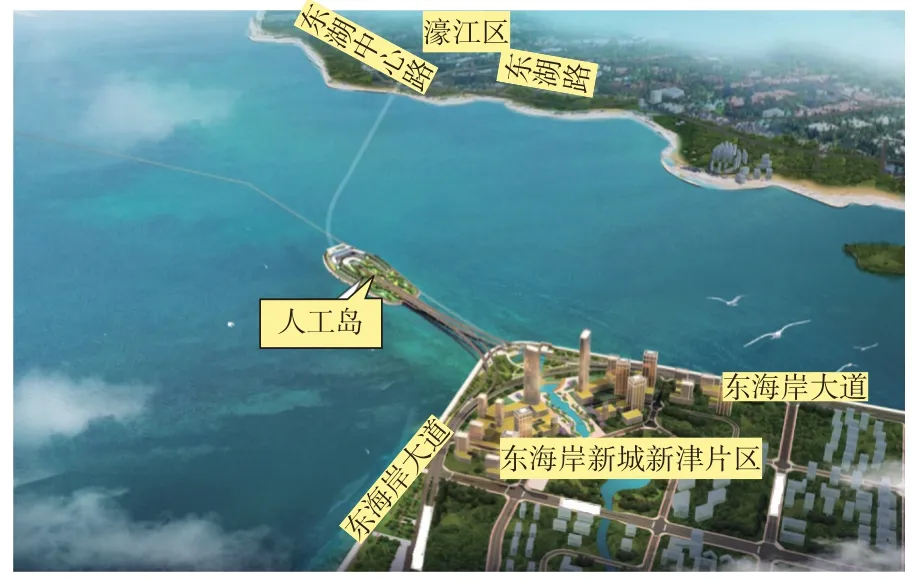

跨汕头湾新通道位于汕头市海湾大桥东侧约4 km处,连接汕头湾北岸的龙湖区和南岸的濠江区,规划方案长约9 km,其中跨海段长约4 km。见图1。

图1 项目地理位置

主要技术标准[1~2]:道路等级一级,公路兼城市道路;设计速度60 km/h;行车道宽度(2~3)×3.5 m;设计荷载为公路-Ⅰ级;地震基本烈度为8度;航道等级现状为1×104t,规划5×104t。

2 建设条件

2.1 交通量预测

根据相关交通量预测结果,项目主线通车初年(即2024 年)交通量为13 296 pcu/d,至评价末年(即2043年)主线全线平均交通量为47 322 pcu/d。

2.2 水文与海床演变分析

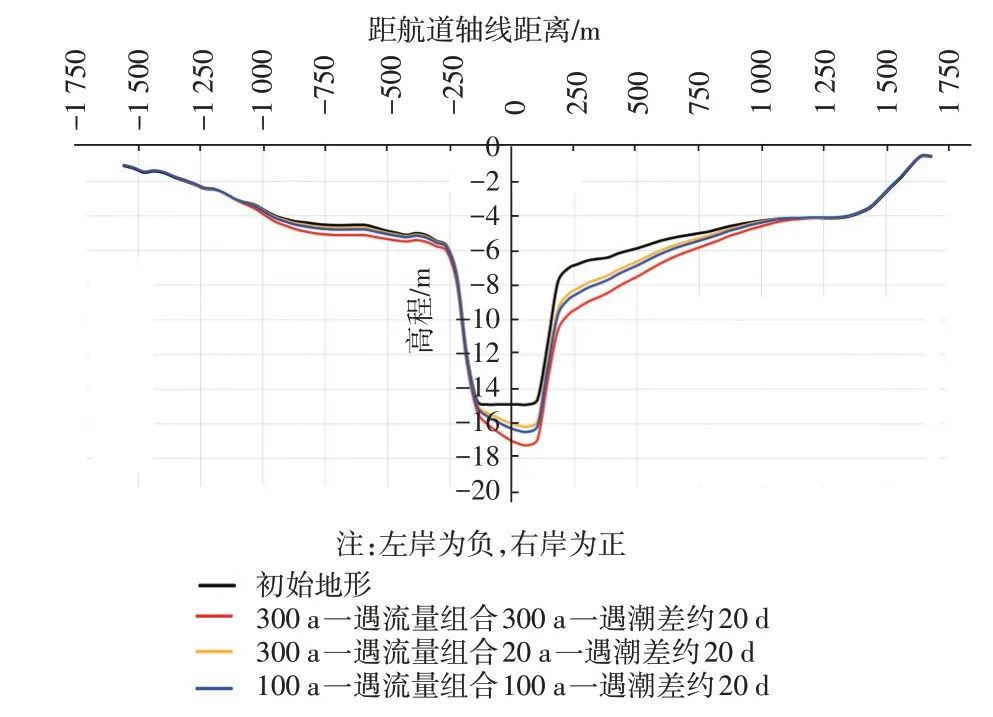

工程线位附近海床泥沙组分中,泥沙条件比较复杂,需要综合考虑两种类型泥沙的海床极限冲刷情况。在工程线位附近河段,各动力组合条件作用20 d后,沙质海床冲刷区主要位于外航道右岸边滩区,若工程选择全隧道方案,则线位上的断面深槽向右岸摆动约250 m;泥质海床最大冲刷向外航道右岸偏移的幅度较小,断面深槽位置未发生摆动。300 a 一遇流量组合300 a一遇潮差造成的海床极限冲刷最大。

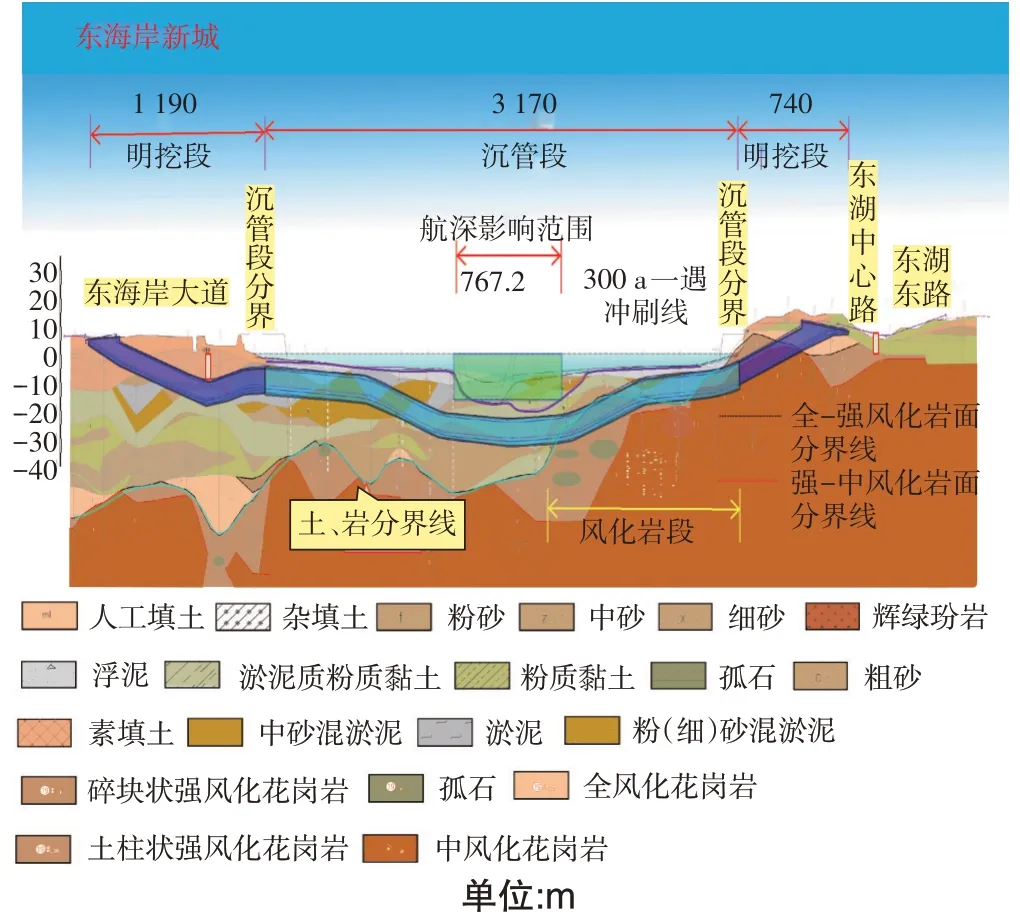

若工程选择全隧道方案,在线位上沙质海床深槽最大冲刷厚度约4.9 m,深槽内最深点底高程约-19.8 m;泥质海床深槽最大冲刷厚度约2.3 m,深槽内最深点底高程约-17.2 m。纵断面设计时应充分考虑泥沙冲刷对隧道最小覆盖层的影响。见图2。

图2 全隧方案沿线位泥质海床断面变化

2.3 通航尺度论证

汕头港主航道分为内航道和外航道,本工程位于外航道,现状为1 万吨级航道,底标高-9.5 m、底宽150 m、边坡1∶7。

根据《汕头港总体规划(2012—2030年)》,汕头港外航道规划为5 万吨级,全长13.2 km,底宽230 m,底标高-14.0 m。

按照对穿越航道建筑物顶部埋深的确定方法计算出拟建隧道工程航道范围内[3],满足规范要求的隧道顶的最大标高。

1)按航道设计水深计算。穿越汕头湾顶部高程=最低通航水位-航道规划所需航道水深-船舶抛锚入土深度-疏浚允许误差-极限冲刷值=-0.89-15.1-4-0.7-7.4=-28.09(m)。

2)按隧道处最大自然水深计算。穿越汕头湾顶部高程=最低通航水位-自然最大水深-船舶抛锚入土深度-极限冲刷值=-0.89-9.0-4-7.4=-21.29(m)。

综上所述,隧道顶标高应控制在-28.09 m以下。

3 路线方案比选

3.1 起终点论证

项目起点在东海岸新城新津片区,通过设置互通立交与东海岸大道相接,有利于跨海通道与汕头城区以及滨海旅游公路澄海方向的交通转换,起点方案唯一。

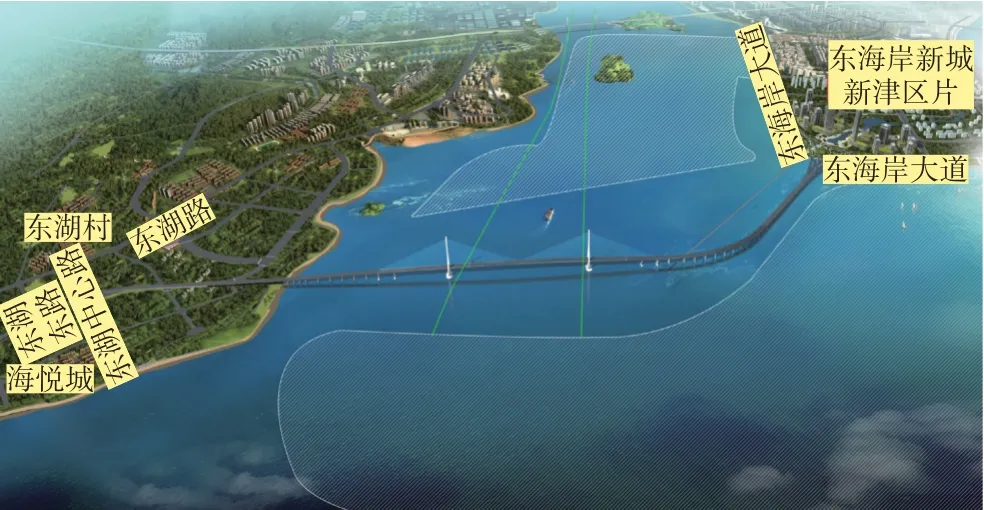

路线方案比选的重点和难点主要是南岸。受北山湾与东湖片区规划、现状北山湾浴场、湿地保护区、已建居民房、水库、规划的华师附中、在建的海悦城等因素控制,南岸接线位置基本在北山湾—海悦城范围,初拟3个南岸接线方案进行比选。见图3。

图3 南岸接线方案

1)K 线。对接东湖东路。该方案对规划地块的分割最小。

2)A线。在南岸娘屿位置登陆,经规划华师附中东侧,接回东湖东路。该方案跨海段距离较短,线型指标较好,但对规划地块影响最大。

3)B 线。沿规划片区边缘布置,然后通过东湖中心路转向东湖东路,对规划片区影响较小;但为不影响在建的海悦城,东湖中心路至东湖东路仅能通过平交口转换且路线曲折,通行能力差,与本项目跨海大通道的定位不匹配。

综上,选择对规划片区影响小的K线方案作为南岸接线推荐方案。

3.2 建设方案

根据国内已建或在建的海湾工程[4],跨海段工程可行的方案有:全桥梁方案、全隧道方案、桥-人工岛-隧道方案。结合航道规划与区域建设条件,在推荐K 线基础上对跨海段初步拟定3 个工程方案。见图4。

图4总体建设方案

3.2.1 全桥梁方案

北岸通过汕头湾互通立交桥与东海岸大道相接,南岸对接东湖东路,桥梁接地点在东湖东路与东湖中心路交叉口北侧约200 m的位置。该方案与主航道交角为71°,主桥跨径360 m+720 m+360 m,桥梁全长约4 671 m。见图5。

图5 全桥梁方案总平面

采用三层Y 形立交桥;跨海堤处桥梁单跨跨越,未在堤身落墩,净高≮5.5 m;跨东海岸大道处净高≮5 m。为减小对新津公园景观的影响,将立交布置在景观中轴的东侧,同时避让观景平台。

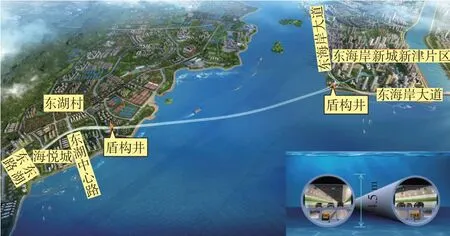

3.2.2 全隧道方案

北岸与东海岸大道相接的汕头湾互通立交采用全地下互通,向南下穿东海岸大堤、汕头湾主航道,南岸对接东湖东路。按照过海段工法可分为全隧盾构和全隧沉管方案。

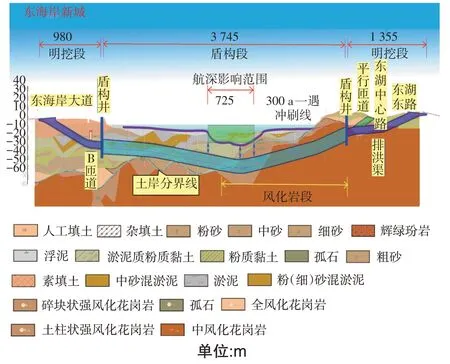

1)全隧盾构方案。在盾构井与东湖中心路之间设置平行匝道与地面连接,隧道接地点在东湖东路与东湖中心路交叉口南侧约700 m的位置。两岸盾构井位于岸上,无需设置临时围堰。隧道全长6.13 km,其中盾构段长3 745 m。见图6。

图6 全隧盾构方案总平面

盾构段在航深影响范围和冲刷线以下≮0.8D(D为盾构隧道外径),满足规划航道实施后抗浮要求。盾构隧道施工掘进条件较好,55.8%在砂层及淤泥质土中穿越,其余均在风化岩中穿越。在盾构井与东湖中心路之间设置平行匝道与东湖中心路联系,南岸主线隧道下穿东湖村排洪渠。见图7。

2)全隧沉管方案。隧道接地点在东湖东路与东湖中心路交叉口北侧约220 m 的位置。两岸沉管段与明挖段分界端需设置临时围堰,与北岸临时围堰共建段大堤需施工后复建。隧道全长5.10 km,其中沉管段长3 170 m。见图8。

北岸围堰290 m×220 m,南岸围堰160 m×220 m。沉管段在航深影响范围内≮4 m 覆土且并不高于冲刷线埋深[4]。沉管段基底39.7%为强、中风化岩层,41.4%为砂层段,18.9%为软土段,大部分地基无需处理;南岸隧道敞开段设置在东湖中心路交叉口北侧,与东湖村排洪渠无交织。见图9。

图7 全隧盾构方案地质纵断面

图8 全隧沉管方案总平面

图9 全隧沉管方案地质纵断面

3.2.3 桥-人工岛-隧道方案

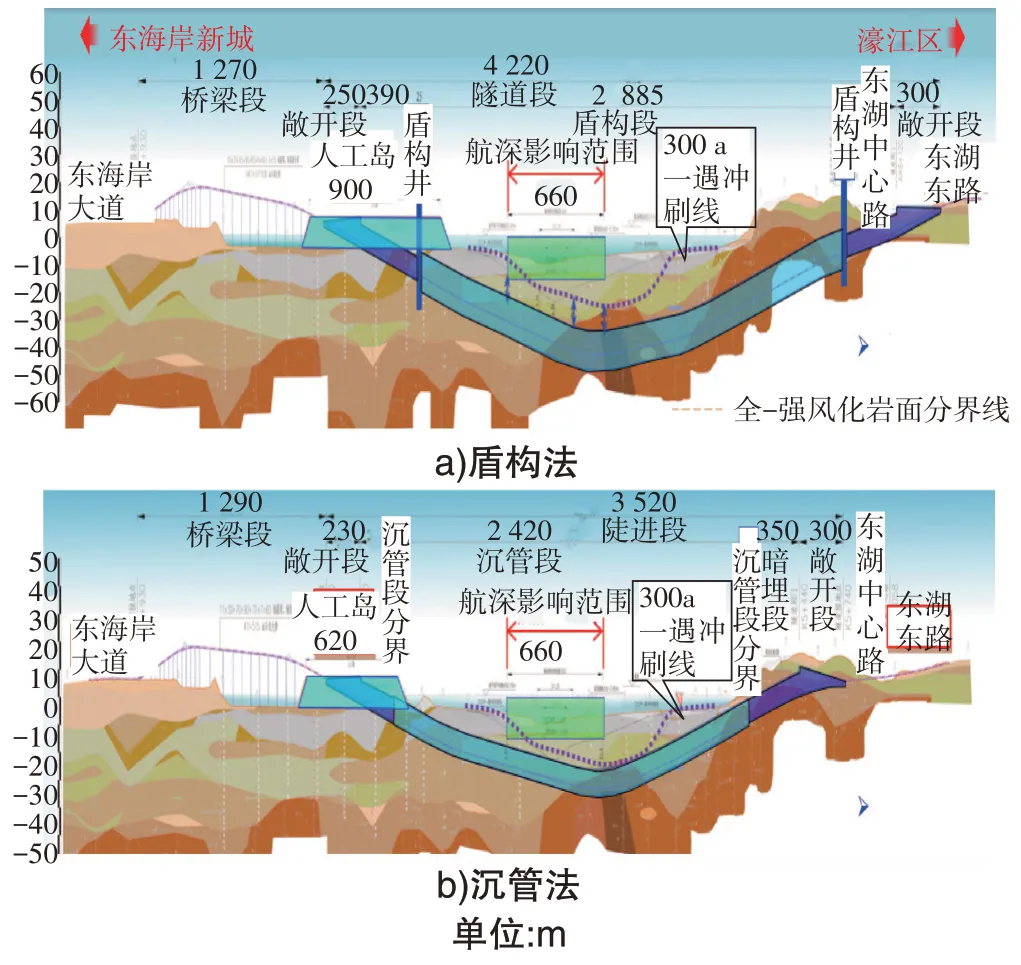

考虑到特长隧道安全救援及缺乏景观亮点的问题,提出桥-人工岛-隧道方案,通过人工岛将桥梁与隧道结合,即起点设置立交桥接东海岸大道,再通过人工岛转换为隧道下穿主航道。按照过海段工法同样可分为盾构和沉管方案。

桥梁长1 030 m,立交基本同全桥方案。盾构方案的隧道长4 560 m,人工岛长900 m,用海面积19.6 hm2;沉管方案隧道长3 520 m,人工岛长620 m,用海面积12.4 hm2。见图10。

图10 桥-人工岛-隧道方案总平面

盾构段在航深影响范围和冲刷包络线以下≮0.8D(D为盾构隧道外径),满足规划航道实施后抗浮要求;沉管段控制埋深在航深影响范围≮4 m 且不小于冲刷线深度。

盾构方案隧道接地点位于东湖中心路交叉口南侧700 m;沉管方案隧道接地点位于东湖中心路交叉口北侧200 m。见图11。

图11桥-人工岛-隧道方案地质纵断面

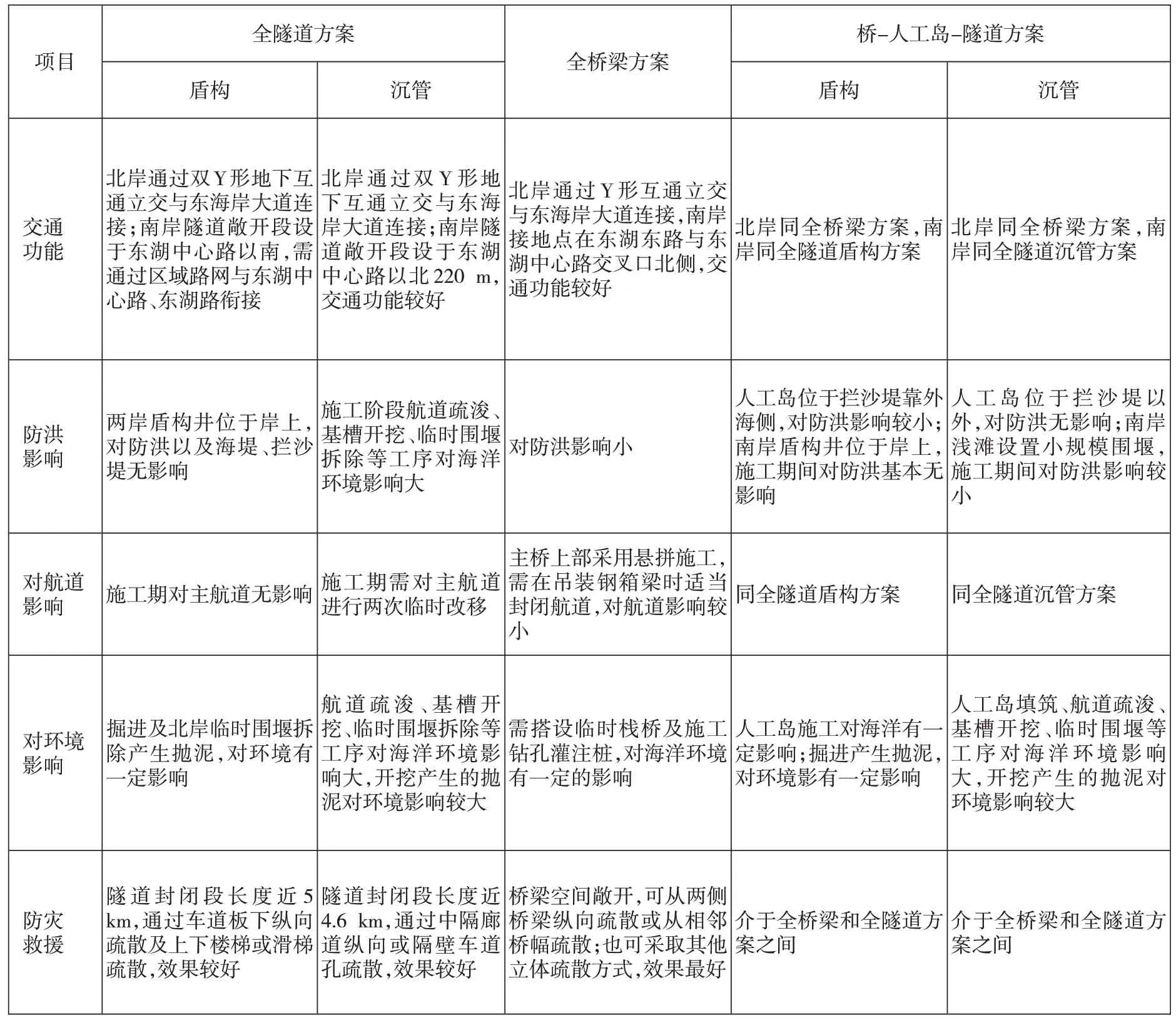

3.3 综合比选

综合考虑交通、防洪、航运、环境、防灾、地质、景观等因素,各方案对比见表1。

最终,方案设计阶段推荐采用全隧道盾构方案。

表1 综合比选

4 结语

跨汕头湾新通道工程所在区域地形地貌、水文地质复杂,水面开阔且通航等级高,两岸既有建筑及规划的制约因素较多。在前期选线,平、纵、横断面设计研究阶段,必须对方案进行充分比较论证,不能拘泥于隧道施工工法的比选,要充分结合工程所在区域社会环境和功能定位,从城市规划、交通功能、自然景观和社会可持续性发展等方面出发,充分考虑地质选线等因素,最终形成合理可行的优化方案,为下一阶段工程设计工作提供指导性建议。