大跨径连续刚构桥长期下挠设计对策参数化分析

林志平 曾俊铖 夏江泉 刘志权

(1.福建省高速公路集团有限公司,福州 350001;2.福建省高速技术咨询有限公司,福州 350001;3.宁德市交通建设工程质量监督站,宁德 352100;4.同济大学,上海 200092)

0 引言

连续刚构桥适用于高墩大跨连续梁桥的建设, 这种体系梁与墩固接, 能通过主墩的柔性来适应桥梁的纵向变形,在我国桥梁建设中已有较多的应用[1]。 然而在大量的工程实践中发现, 预应力混凝土连续刚构桥跨中的下挠问题比较突出, 尤其是大跨径连续刚构桥的长期下挠更为严重[2]。这一问题大大影响了预应力混凝土连续刚构桥的安全和使用性能,因此在设计这类桥梁时,采取相应的对策来控制其跨中长期挠度显得尤为重要。

长期以来,学者对连续刚构桥的长期下挠提出了多种设计应对策略。郑万成[3]从改善设计水平的角度出发,分析了改善高跨比、增加顶板负弯矩束、增加支点区域底板厚度等手段,来减少连续刚构桥运营期间的长期下挠;何军[4]通过对广州市某桥的有限元计算分析,研究并评价了控制连续刚构桥长期下挠的几种方法,包括荷载平衡法调整钢束布置、调整施工措施、预留备用钢束、设置体外预应力等;郭文君[5]结合晋蒙黄河大桥的建设,从跨径、跨数、纵坡、梁底线形、桥墩高度、预应力体系等方面, 提出了改善连续刚构桥跨中下挠的一些设计和构造措施。

本文在目前已有的相关研究的基础之上, 以宁德沈海复线双福高速公路桐山溪特大桥为工程背景, 建立了有限元计算模型, 分析了预应力束和附属设施的设计优化措施对大跨径连续刚构桥长期下挠的影响。

1 工程概况

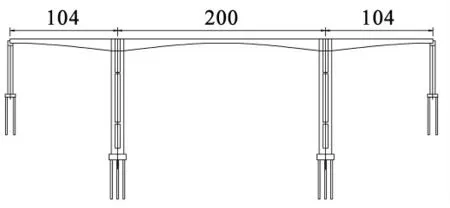

桐山溪特大桥主桥为 (104+200+104)m 的三跨预应力混凝土变截面连续刚构桥,如图1。 左右幅采取分离布置,单幅为单箱单室箱梁截面。上部结构按全预应力混凝土构件设计,采用三向预应力体系。主桥采用挂篮悬臂浇筑法施工。

图1 桐山溪特大桥总体布置图(单位:m)

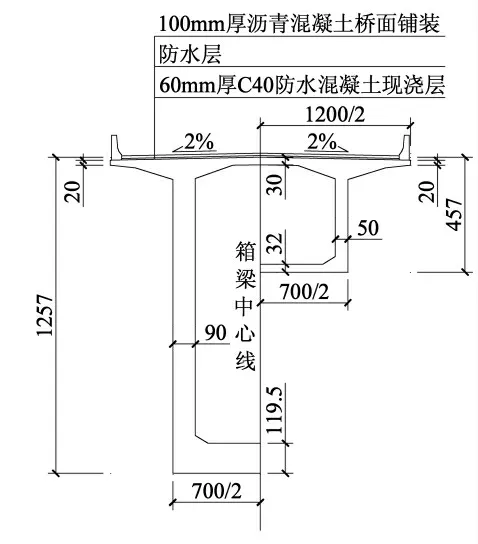

桐山溪特大桥主桥单幅箱梁标准断面如图2 所示,箱梁顶宽12m,底宽7m,顶板悬臂长度2.5m,悬臂板端部厚20cm,根部厚80cm。 箱梁高度由距主墩中心5.5m 处向跨中方向94.5m 段按1.5 次抛物线变化, 跨中处箱梁高度为4.57m,支点处箱梁高度为12.57m。 箱梁根部底板厚119.5cm,跨中底板厚32cm,底板厚度按直线变化;根部腹板厚90cm,跨中腹板厚50cm,腹板厚度在变化段按直线渐变, 由90cm 变至70cm, 再变至50cm; 顶板厚30cm。 梁顶设2%的横坡。

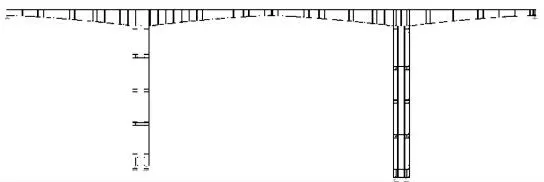

选取单幅桥, 采用桥梁博士程序建立了桐山溪特大桥整体计算模型, 上部结构共计126 个单元、127 个节点,计算模型如图3 所示。

图2 主梁标准断面图(单位:cm)

图3 有限元计算模型示意图

为便于观察桥梁跨中长期下挠的变化趋势, 本文以各种情况下的成桥时跨中挠度为基准, 以不同成桥时间后的跨中挠度与成桥时跨中挠度的差值作为 “跨中挠度增量”,对计算结果进行说明。

2 预应力设计优化

2.1 悬浇束

桐山溪特大桥主跨为200m,悬臂施工时悬臂长度较大,悬浇束长度变化也较大,从20m 左右变化至300m 左右。 本文将桥墩0~37m 范围内的预应力束称为短束,距桥墩37m~71m 范围内的预应力束称为中长束, 距桥墩71m~99m 范围内的预应力束称为长束, 分别探讨短束、中长束及长束的变化对跨中长期挠度的影响。

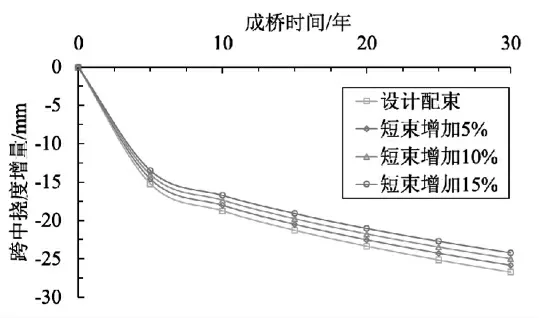

(1)短束

在其他条件不变的情况下, 分别将短束增加5%、10%与15%,得到跨中长期挠度的变化如图4 所示。

可以看出,短束增加时,跨中长期挠度增量有所减小,但作用并不明显,短束增加15%时,成桥30 年后的跨中挠度增量仅减小了2.4mm 左右。

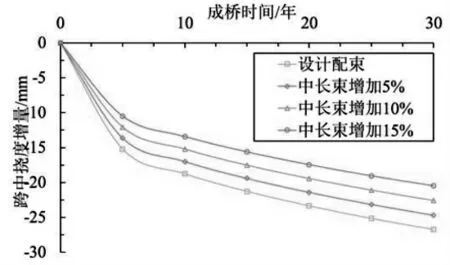

(2)中长束

图4 短束增加对跨中长期挠度的影响

图5 中长束增加对跨中长期挠度的影响

在其他条件不变的情况下, 分别将中长束增加5%、10%与15%,得到跨中长期挠度的变化如图5 所示。

可以看出,中长束增加时,跨中长期挠度增量相应减小, 中长束增加对减小跨中长期挠度的作用比短束增加明显,中长束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了7mm 左右。

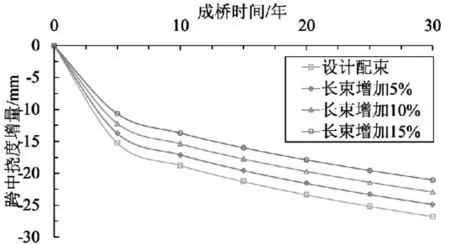

(3)长束

在其他条件不变的情况下, 分别将长束增加5%、10%与15%,得到跨中长期挠度的变化如图6 所示。

图6 长束增加对跨中长期挠度的影响

可以看出, 长束增加时, 跨中长期挠度增量相应减小,长束增加对减小跨中长期挠度的作用比较明显,长束增加15%时, 成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了6mm 左右。

由以上分析可知, 增加中长束对改善跨中挠度的长期增长效果最为明显。 因此,设计过程中,在满足结构安全验算的前提下,可适当增加中长束,以达到减小跨中长期下挠的目的。

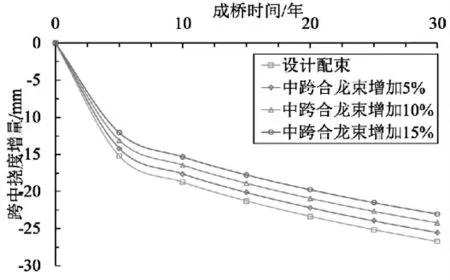

2.2 中跨合龙束

增加中跨合龙束能提高跨中及附近梁段的预应力度,减小跨中正弯矩,理论上能够达到减小跨中挠度的目的。为研究增加中跨合龙束对跨中长期挠度的影响,在其他条件不变的情况下, 分别将中跨合龙束增加5%、10%与15%,得到跨中长期挠度的变化如图7 所示。

图7 中跨合龙束增加对跨中长期挠度的影响

可以看出,中跨合龙束增加时,跨中长期挠度增量相对减小, 中跨合龙束增加对减小跨中长期挠度的作用非常明显,中跨合龙束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了13mm 左右。与增加中长束相比,同比例增加中跨合龙束对改善跨中挠度的长期增长效果更加明显。

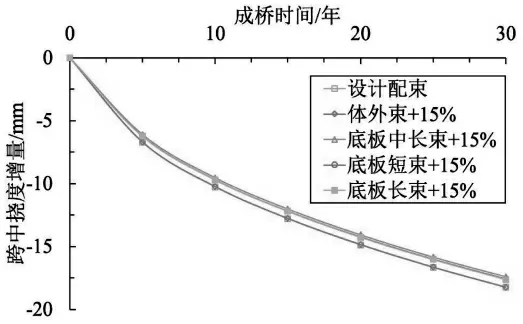

桐山溪特大桥的中跨合龙束数量较多, 为进一步研究不同种类的中跨合龙束对跨中长期下挠的影响, 分别将底板短束、底板中长束、底板长束及体外束增加15%,得到跨中长期挠度的变化如图8 所示。

可以看出,各类中跨合龙束增加时,跨中长期挠度增量均相应地减小,但减小的幅度有所不同。 其中,在其他条件相同的情况下, 底板中长束增加对减小跨中长期挠度的作用最明显,底板中长束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了5mm 左右。

图8 中跨各合龙束增加对跨中长期挠度的影响

由以上分析可知, 增加中跨底板中长束对改善跨中挠度的长期增长效果比较明显。 因此,设计过程中,在满足结构安全验算的前提下,可适当增加中跨底板中长束,以达到减小跨中长期下挠的目的。

2.3 边跨合龙束

边跨合龙束的张拉主要改变了边跨的内力水平,从而改变了边跨的收缩徐变进程。 对于超静定的混凝土连续刚构桥来说,随着收缩徐变的发展,桥梁将产生较大的次内力并进行内力重分布, 影响结构成桥时的位移与内力状态,同时影响累计误差。

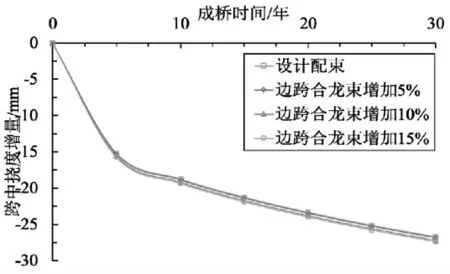

在其他条件不变的情况下, 分别将边跨合龙束增加5%、10%与15%,得到跨中长期挠度的变化如图9 所示。

图9 边跨合龙束增加对跨中长期挠度的影响

可以看出,边跨合龙束增加时,跨中长期挠度增量并未减小,反而有略微的增加,边跨合龙束增加对减小跨中长期挠度不利。 边跨合龙束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量增加了1mm 左右。

由以上分析可知, 边跨合龙束增加对跨中长期下挠不利。

3 附属设施设计优化

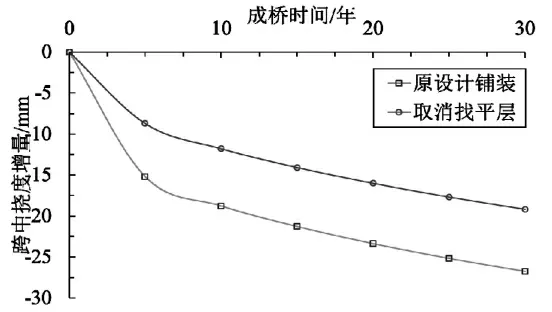

线形控制是大跨径混凝土连续刚构桥施工监控的重要内容。 线形控制的效果不仅与监控单位的理论计算准确性有关, 还与施工单位的技术实力及各参建单位的参与度有关。施工现场环境复杂,线形控制往往存在一定误差, 已建的大跨径混凝土连续刚构桥线形控制效果参差不齐。为保证铺装及桥面构造的景观效果,桐山溪特大桥设置了6cm 的混凝土找平层,找平层重量占桥面系总重的40%左右。 全桥合龙后,桥面铺装、防撞护栏等产生的荷载会增加结构运营阶段长期下挠的风险。然而,若不设置找平层, 则会对施工过程中的线形控制提出更高的要求。

为研究取消找平层对结构的影响, 计算得到了取消找平层后跨中长期挠度的变化,如图10 所示。

可以看出,与设计铺装时相比,取消找平层后,成桥30 年后的跨中截面长期挠度增量减小了8mm 左右,减小比例达到29%左右。因此,取消找平层对改善跨中长期下挠是有利的, 但由此可能带来的线形不平顺问题需通过施工控制来消除。

图10 取消找平层对跨中长期挠度的影响

4 结论

本文以主跨200m 的桐山溪特大桥为背景, 分析了大跨径预应力混凝土连续刚构桥在预应力和附属设施方面的设计优化对策对桥梁跨中长期下挠的影响, 得到了以下主要结论:

(1)悬浇束中,增加中长束对减小跨中长期挠度的效果最突出,中长束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了7mm 左右; 增加长束的效果也较为明显。

(2) 中跨合龙束的增加对跨中长期下挠的改善作用非常明显,其中以增加底板中长束的效果最为显著。中跨合龙束增加15%时,成桥30 年后的跨中长期挠度增量减小了13mm 左右。

(3)增加边跨合龙束对桥梁跨中长期下挠不利,跨中长期挠度并未减小,反而略微增加。

(4)取消找平层可以改善跨中长期下挠,成桥30 年后的挠度增量可减小29%左右。 但这一措施可能会造成桥梁线形不平顺,需要更精确的施工控制。