战火中结下的情谊在延续

郑学富

2016年12月20日,著名爱国将领,曾任黄埔同学会总会副会长、 《黄埔》杂志社社长覃异之先生的女儿覃珊在装修老房子时,在父亲遗存的信笺中发现一封来自台北、写于1994年3月2日的信,字迹娟秀。信中写道: “异之先生:您好。我是张郁廉,抗日战争期间曾到过您旅部(应为师部,台儿庄战役时覃异之任第五十二军第二十五师参谋长——笔者注)采访的女记者,您还记得我吗?毕竟事隔已近半个世纪了,最近由前中央通讯社同事彭河清处得知一些有关您的消息,知道您主持黄埔杂志社,还经常在该杂志上发表文章。照着杂志社的地址,寄这封简短的信给您,希望能和您取得联系。咫尺天涯,却相隔数十载,我们也由青壮年迈入老年了,大家还健在,实值得欣慰。近年来,我返大陆北京、哈尔滨探亲已四次,在北京住在五弟海淀家,希望有机会见面。孙先生(张郁廉丈夫——笔者注)逝世十余年,我育有两子一女,皆已成家立业,分住国外,详情容后再告。遥祝安康顺适。”

这封信仿佛打开一段尘封的历史,当中的两位主人公究竟在那战火纷飞、硝烟弥漫的烽火岁月中有着怎样的故事?怀着好奇,笔者竭力联系并分别采访了信中张郁廉的儿子孙宇立先生和居住在国内的覃珊女士。

一

张郁廉的儿子孙宇立先生现居住在新加坡,是当地一位知名的艺术家,笔者通过手机微信与他取得联系。孙宇立告诉笔者,他的母亲是位“感情丰富、爽朗正直、感恩图报、重视友谊”的东北女性。他从小就常听母亲提到抗战时在台儿庄前线遇到一位英勇杰出的覃将军,也提到之后与覃将军的几次重逢,覃将军也总对他母亲于困境中伸出援手。他小时候常有机会陪同母亲到台湾银行提款、存款,母亲总对他说: “你看这办银行事务的象牙印章是覃异之送我的。”她还总指着印章上的一个小痕说: “这是你哥哥二三岁时用小牙啃的。”在孙宇立的回忆中,我们得知更多关于他母亲以及一段战火情谊的故事。

张郁廉,祖籍山东掖县平里店朱由村,1914年出生在哈尔滨。两岁半时,母亲去世,她从小被寄养在一个白俄家庭,所以精通俄语。1934年9月入燕京大学学习,主修教育,辅修新闻。1937年6月下旬,燕大放暑假,张郁廉按照事先和父亲的约定,来到山东老家朱由村探亲。不几天,就传来卢沟桥事变的消息,北平回不去了,只有随流亡学生赴南京。临行前,父亲再三叮嘱女儿绝对不能到前线工作,一定要完成大学教育。同年底,张郁廉辗转来到武汉,她在报纸上看到驻武汉的苏联塔斯通讯社招收记者的启事,心想自己既娴熟俄语,又在大学读过新闻专业,便报名参加应试,结果被正式录取为塔斯社记者。社长罗果夫让她学习俄语打字机,把中文报纸上刊登的中日战况消息翻译成俄文,发回苏联。

二

日军于1937年12月先后占领南京、济南后,为了实现迅速灭亡中国的狼子野心,决定南北对进,夹击徐州,打通津浦线。在津浦路北段山东境内,日军板垣征四郎第5师团和矶谷廉介第10师团分别沿胶济线和津浦線分击合进鲁南重镇台儿庄,企图打开徐州的北门户。中国军队以擅长防守的国民革命军第二集团军沿台儿庄运河一线布防,打阵地战:以武器装备精良、机动性较强的国民革命军第二十军团隐藏于峄县东北山区,打运动战。计划将日军内外夹击,歼灭之。

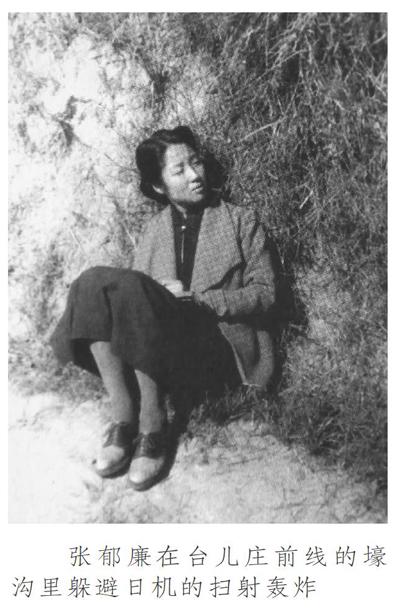

1938年3月,骄狂冒进的矶谷师团在台儿庄一带被中国军队包围,第二集团军苦苦硬撑,坚守台儿庄半月有余,将敌人死死“钉”在台儿庄:第二十军团在敌人侧背发起猛攻。中国军队众志成城,浴血奋战,赢得国内外新闻界一片喝彩声,中外几十家新闻媒体、上百名记者云集台儿庄。苏联塔斯社总社派谷礼宾斯基等几位军事记者来到中国,要到台儿庄采访,罗果夫安排张郁廉陪同前往。张郁廉既是翻译,又是记者。

3月中旬,他们从武汉出发,来到徐州,住进有名的花园饭店。张郁廉写道:“重庆派来的苏联军事顾问及其他外国及国内各通讯社、报馆派来的记者,也集中住在这里。于是,这家旅馆成了日军每次空袭的目标。徐州城内没有防空设施,百姓缺乏防空常识,空袭警报一响起,大家纷纷往外跑,能躲到郊区最好,不然就藏在空旷的地方,如大树下、树林中或石堆旁,双手抱头,蹲着或脸向下躺着:有时来不及跑远,就躲进民房的桌子下面,生死全靠命运。花园饭店中弹数次,部分房舍被炸毁,但我们没有搬走。”

几天后,他们乘火车离开徐州,奔赴台儿庄前线。到了台儿庄南车辐山站后,火车不能再往北开,张郁廉等一行人便步行前往台儿庄。他们来到驻扎在台儿庄东北的第二十军团五十二军二十五师师部,参谋长覃异之接待了他们。

覃异之,出生于1907年,汉族,广西安定(今都安)人。他的童年很不幸,6岁丧父,7岁丧母,由祖母抚养长大。1924年入桂军军官学校第一期学习,次年6月转入黄埔陆军军官学校二期炮兵科学习,其间曾参加北伐、东征。全面抗战爆发后,他于1937年9月率部参加平汉路北段对日作战,在保定保卫战中胸部中弹负伤。1938年3月,他参加台儿庄战役。第二十五师作为五十二军的先头部队,位于台儿庄东北的兰陵镇附近,其任务是向红瓦屋屯攻击,将敌人压迫于台枣支线以西歼灭之。经过两天的激战,进展颇为顺利。4月6日夜,日军突然向第五十二军两个师的阵地发起疯狂进攻,战斗异常激烈。军部判断这是日军撤退前的一次反扑,因为第五十二军对敌人侧背威胁很大,不攻击第五十二军,日军退却不得安全。第二十军团军部下令第五十二军坚守阵地,并乘机反攻。半夜后,台儿庄之敌已向峄县撤退。7日拂晓,中国军队追至峄县城外围,将日军团团包围在城内。第二十五师主力转移到台枣支线方面,继续攻击敌人之侧背。经过几天激战,占领了峄县城东九顶山以北的几个村庄,使敌侧背受到很大威胁。日军抽出兵力对第二十五师进行多次反扑,均被击退,敌我双方形成对峙局面。

张郁廉就是在这个时候到达第二十五师师部的。她对覃异之的第一印象是:“他是广西人,工诗词,态度稳健、坚毅,谈吐温文,‘儒将之风令人钦敬。”覃异之向记者详细介绍战况,细致地分析战局的走向,之后又回答记者提出的许多问题。因为战事激烈,覃异之派人将记者送到离战火较远的偏僻村庄过夜。村民早已离家逃难,村庄内空无一人,护送他们的军士找到一间破旧的老屋供记者们休息。张郁廉在《白云飞渡》一书中写道: “屋里四边透风,木板上放了些稻草,一盏油灯发着微弱的光,忽然在屋角发现一口黑色大棺材,上边盖着草,又神秘又恐怖。我带着些微不安,和衣躺下,睁眼等天亮。”

当记者完成采访任务与覃异之告别时,覃异之望着张郁廉说: “你是到最前线我部的第一位女记者,使我敬佩。”然后掏出一支手枪递到张郁廉手中说, “这支德制勃朗宁小手枪送给你,需要时拿来自卫。”张郁廉在后来的采访以及辗转于湘鄂、长沙、武汉、重庆各个城市旅程中,都一直带着这个“纪念品”。

台儿庄一战取得空前大捷,歼灭日军2万多人,缴获大批战略物资。武汉三镇沸腾了,10万多人高举火炬,走上街头游行庆祝,万人空巷,彻夜不眠。 “台儿庄捷报传出之后,举国若狂。南京、上海沦陷后,笼罩全国的悲观空气至此一扫而空,抗战前途露出一线新曙光。全国各界,海外华侨,乃至世界各国同情我国抗战的人士,拍致我軍的贺电如雪片飞来。前来参观战绩的中外记者和慰劳团也大批涌到。台儿庄区区之地,经此一战之后,几成民族复兴的新象征。” (《李宗仁回忆录》)

正在台儿庄附近前线采访的张郁廉等塔斯社记者,于4月8日上午赶到台儿庄城内。战后的台儿庄已成一片废墟,张郁廉写道: “城中仍弥漫着火药味,建筑物一半以上被毁,有的房舍还在燃烧,冒着烟,断垣残壁间散布着血肉模糊的尸体。国军正忙着挖坑掩埋死者,坑浅土少,土堆中还有残肢露出,被野狗拖食。眼前处处景象,残酷无比,让人想到血战的惨烈,实在难以描述!”

1838年4月中下旬,60多万中国军队集中在鲁南,准备与日军决战。日军已调集30万大军,分六路迂回包围徐州,企图歼灭中国军队主力。为保存有生力量与日军持久作战.1938年5月中旬,中国军队作战略转移。张郁廉来不及与覃异之告别,便就地随部队突围,于6月初回到武汉。

三

1942年,因太平洋战争爆发而被侵华日军封闭的燕京大学,在四川省成都市办起临时学校,6月开始招生,10月开学。张郁廉得知后十分兴奋,她要完成父亲的遗愿,于是向已经工作两年的国民党中央宣传部国际宣传处辞职,到成都续读一年,完成大学教育。当时正值抗战艰苦阶段,张郁廉卖掉覃异之赠送的那把小手枪,凑够路费和学费。虽然很不舍得,但艰难时刻不得已而为之。

1946年6月,因丈夫调任沈阳社会局局长,供职于中央通讯社总社的张郁廉请调到沈阳分社工作,住在民富街的一幢两层楼房里。张郁廉一共有5个弟弟,其中4个是继母所生,在燕京大学读书时,张郁廉曾两次回老家朱由村与父亲相见,并答应父亲学成后一定照顾好弟弟们。父亲去世后,她责无旁贷担当起家庭重任。她一到沈阳,首先迎来前来投奔的二弟一家人,四弟、三弟、大弟几家人也先后前来投奔,加上丈夫在沈阳求学的表弟也来借宿,楼上、楼下住着十几口人,在当时兵荒马乱之际,生活实在不容易。

巧的是,覃异之这时也在沈阳。1947年5月中旬,东北民主联军转入战略性反攻,在长春至沈阳和沈阳至吉林段铁路两侧地区发动夏季攻势。10月初,蒋介石在南京召见覃异之,派他担任东北行政长官部第八兵团副司令官兼第五十二军军长,加强沈阳防务。军令不可违,覃异之只得赴任,但是他并不愿意和解放军正面作战。让他惊喜的是在沈阳意外见到张郁廉。

一别近十年,杳无音信,此时老友重逢,格外高兴。覃异之见张郁廉家人口众多,主动每月给他们送去一大袋军粮,这在当时物价飞涨、粮食匮乏的年代,无疑帮了张郁廉很大的忙。

1948年5月,张郁廉随同丈夫迁居南京。而覃异之已在1948年3月当选南京国民政府第一届国民大会代表,挂名在国防部,没有任实职。二人又在南京见过一面。覃异之珍惜战火中建立的情谊,提出要把自己在南京的一幢楼房借给张郁廉一家居住。当时张郁廉一家人已有住所,遂婉言谢绝。

1948年11月,覃异之担任国民党首都卫戍副总司令兼江北指挥所主任,在淮海战役期间兼任蒋介石总统府战地视察组组长,并当选为国民党中央委员。覃异之在南京任职期间,利用职务之便保护了大批革命进步人士,并以掩护第四十五军九十七师师长王晏清“过江演习”为名举行起义,力主保全南京下关火车站及港口码头不被破坏。1949年5月1日,蒋介石召集高级军官开会时,覃异之以先接家眷赴香港再去台湾为名,脱离了国民党的控制。8月,他与黄绍竑等在香港通电反蒋,宣布起义,与国民党政权彻底决裂。12月,覃异之回到北京。

1954年,覃异之与将门之女王大坤结为夫妻,育有一子一女。覃异之先后担任国家水利部参事室主任、中华人民共和国国防委员会委员、全国政协常委、民革中央监察委员会副主席、北京市人大常委会副主任、民革北京市委主委等职。1995年9月在北京去世。

四

张郁廉和丈夫、儿子于1949年5月去了台湾。当时的台湾风雨飘摇,人口只有600万,生产仍处于停顿状态。从大陆撤退的军民大量涌入,台湾到处充满战乱避难的景象,物资奇缺、市面冷清。

海峡相隔,张郁廉和覃异之从此就再也没见过面。重情义的张郁廉始终没有忘记老朋友对白己的帮助,由她手稿整理出版的《白云飞渡》中写道: “1949年,覃异之没有随军到台湾,留在大陆,命运如何,不得而知。五十余年前,他送的象牙图章,我一直用到现在。”张郁廉对覃异之的真诚牵挂之情,流于笔端。后来,她偶然得知覃异之任《黄埔》杂志社社长,于是便于1994年给故友写了本文开头的那封信。之后,她于2010年去世。

茫茫大海,阻不断血浓于水的两岸情。张郁廉、覃异之二人虽然没有再见面,但是据孙宇立和覃珊证实,二位长者在后来的岁月中应是联系上了。孙宇立告诉笔者: “二位老人起码应是通过电话了,因在母亲的记事本中详细记有覃将军的联系方式及覃珊这个名字。至于是否存有覃将军的回信,因多次搬家,母亲旧时的信件已无处可寻了。”覃珊告诉笔者: “1994年父亲的耳朵已经不大好,写字也困难,电话应该是通过母亲转达的,因为在张阿姨(张郁廉)的记事本上,有我家的详细地址、电话,还有我的名字和我在台北两个舅父的名字。”2015年,孙宇立整理母亲留下的手稿,取名《白云飞渡》出版发行。2017年春节,覃珊第一次听说这部书,便在网上买了一本。她说: “看完以后,心情激动不已,开始寻找张女士的后人,一年多未果。2018年4月,因屈令婉大姐(台儿庄战役参战将士屈伸之女——作者注)牵线才联系上。”

2018年10月,覃珊利用去新加坡参加一个专业性世界大会的机会,特意上门拜会孙宇立。二人相见,圆了两位长辈的心愿,自然是感慨万千。孙宇立赠送覃珊一本台湾版《白云飞渡》,并题字: “覃珊,有幸与您在2018年10月21日在新加坡见面,一圆母亲希望一生中再有机会一会覃将军的多年梦想。母亲终生珍重与覃将军的战地因缘及情谊。感谢您,望保重。”覃珊在朋友圈中写道: “1938-2018,缘白80年前:1948-2018,缘断60年前。今天有机有缘,再续前缘!”

一段战火情,两代人见证。抗日名将和战地记者在战火中相识并结下的真挚情谊,80多年生生不息,延续到他们的后代身上,但愿这种君子之交一代代传下去,绵绵无尽。

——忆台儿庄大捷