湖南平江赣语中的“落”字被动句*

吕珊珊 彭大兴旺

1法国高等社会科学研究学院-东亚语言研究所 法国 巴黎 75007 2法国国立东方语言文化学院-东亚语言研究所 法国 巴黎 75007

提要 文章主要介绍平江赣语中一种以“落”为施事标记的特殊被动句。考察发现,动词“落”作为被动施事标记的来源还未纳入现有汉语方言被动施事标记的类型学研究中(Chappell 2015)。同时,“落”字被动句也不能归入现有分类的任何一类。一方面,文章将扩充现有汉语方言被动施事标记的分类;另一方面,文章尝试从隐喻化的角度解释动词“落”语法化为被动施事标记的动因。

1 引言

平江县位于湖南东北部,地处湘、鄂、赣三省交界处。境内方言有赣语、湘语、客家话(张盛开2009)。本文涉及的方言为平江城关镇城区方言,属于赣语昌靖片(许宝华和宫田一郎1999:11),也被归为赣语大通片(熊正辉和张振兴2012:B1-20)。为方便描述,后文简称城关镇方言。

被动句是汉语语法研究的一个重要对象。本文从类型学的角度出发,旨在:1)报道平江话中以“落”为被动施事标记的被动句;2)阐述被动施事标记“落”的语法化动因,同时也将现有汉语方言被动施事标记的三种类型(Chappell 2015)扩充为四种。本文语料由第二作者提供并经过另外四位母语发言人的确认。五位发言人的年龄跨度在27-52岁。语料获取方式主要为诱发式调查(elicitation)。调查时间2018年4月。

2 被动句及被动标记的类型

典型的被动句一般具备四个特征:1)主动态中的主语或对应一个非强制的斜格宾语(oblique)或对应一个零形式;2)主动态中的直接宾语对应被动态中的主语;3)相较于其他结构,如主动态结构,该结构的使用频率较低,功能特殊并且没有那么能产;4)动词有形态的变化(Haspelmath 1990:27;Siewierska & Bakker 2013:152)。按照这个定义,汉语和汉语方言中的被动句属于非典型的被动句(Chappell 2015:24)。原因在于:1)除去“遭受”义来源的被动句(普通话的“被”字句(刘丹青2008:429)、部分方言中的“着”(李蓝2006)、赣语中的“驮”(熊正辉1995;徐英2016)、柳州方言的“捱”(刘村汉1995:154)、成都方言的“遭”(梁德曼和黄尚军1998:210)),被动施事几乎都是必需元素;2)除了施事者可省略的被动句,(1)如果施动者省略那么“被”或“着”的词性会发生变化,由介词变成助动词。助动词的使用也可视为一种动词形态的变化(Haspelmath 1990,也见Hashimoto 1988)。汉语、汉语方言被动句中的动词鲜有形态变化。

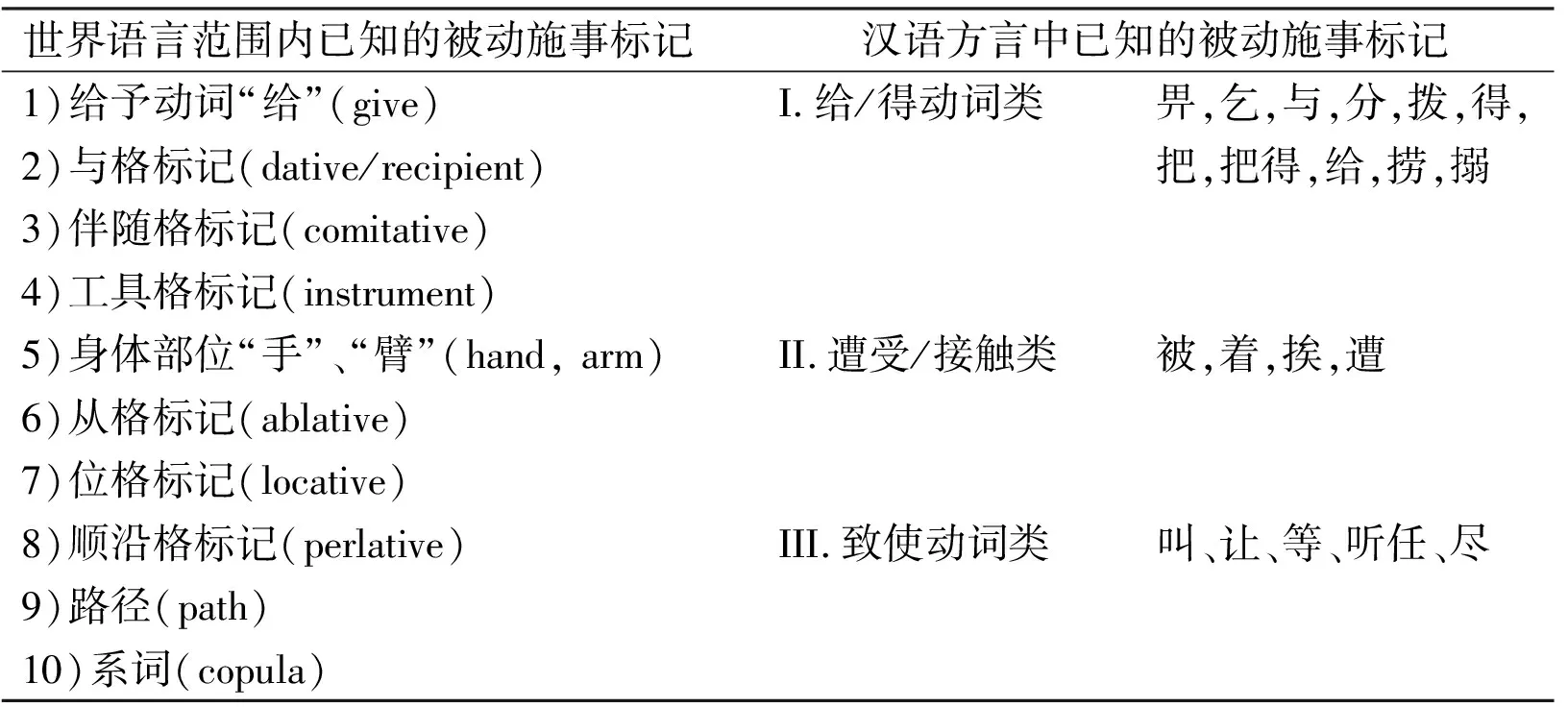

表1整合了Kuteva et al.(2019)及Chappell(2015:27-33)提及的被动施事标记。Kuteva et.al(2019)收录了十种被动施事标记,其中来源6-9也可视为一个大类,即空间来源型(Palancar 2002:205-208)。汉语方言中的被动施事标记虽然来源多样,但根据词源以及演化路径可分为三大类(Chappell 2015:27):I.给/得动词类;II.遭受接触类;III.使役动词类。从表1可以看到,这几位作者的研究中都没有收录以动词“落”作为被动施事标记的现象。Haspelmath(1990:39)指出韩语以及泰米尔语(Tamil)的动词“落”分别演变成被动助动词和被动后缀,属于动词形态范畴;而城关镇方言的“落”在被动句中为介词,标记施事。

表1 被动施事标记来源(Kuteva et al.2019;Chappell 2015)

世界语言范围内已知的被动施事标记汉语方言中已知的被动施事标记1)给予动词“给”(give)I.给/得动词类畀,乞,与,分,拨,得,2)与格标记(dative/recipient)把,把得,给,捞,搦3)伴随格标记(comitative)4)工具格标记(instrument)5)身体部位“手”、“臂”(hand,arm)II.遭受/接触类被,着,挨,遭6)从格标记(ablative)7)位格标记(locative)8)顺沿格标记(perlative)III.致使动词类叫、让、等、听任、尽9)路径(path)10)系词(copula)

3 平江赣语城关镇方言中的被动句及被动施事标记“落”

3.1 城关镇方言的“落”字被动句[NPP + 落 + NPA + VP]

这一部分我们将从以下几个方面介绍城关镇方言的“落”字被动句:1)“落”的性质;2)被动句VP的性质;3)宾语保留型被动句;4)“落”和其他被动施事标记的差异。

3.1.1 “落”的性质

城关方言的“落”字被动句中被动受事(NPP)为主语,“落”是一个被动施事(NPA)标记,即介词,构成的介词短语位于动词(VP)前,句法结构表现为[NPP+ 落+NPA+VP]。例如:

(1)□本书落我寻到□。(那本书被我找到了。)(2)张盛开(2009a)记录的城关镇白箬话以及王众兴(2008)描写的城关镇方言(具体方言点不明)中仍保留了入声喉塞音[]。本文涉及的城关镇城区方言中喉塞音已经消失,但入声字仍单独构成一个调类,即42。张盛开、王众兴记“落”为[lo4],而城关镇城区方言为[lo42]。也见朱道明(2009)。

ko35pn35y33PP[lo42o21] thin13-tu55t42.

那CLF 书(3)本文采用莱比锡标注法(Leipzig Glossing Rules)。1第一人称,2第二人称,3第三人称,ABL从格标记,CLF量词,COMPL完结体标记,KIN亲属关系,LOC位格标记,MOD修饰语标记,NPA被动施事,NPP被动受事,PASS被动施事标记,PFV完成体标记,POSS所属标记,PRT语气词,Q疑问词,SG单数,*不合语法规则,()可省略,□本字不详。PASS 1SG 寻-到 PFV

NPP落 NPAVP

汉语、汉语方言中的一个显著特点是介词多由动词发展而来。从上页表1中可以观察到汉语方言被动施事标记的来源也是动词。城关镇方言被动施事标记“落”的来源也是动词(详见3.2)。Chao(1968:749-751)指出汉语中介词的特点是:不能带体标记、不能重叠、不能带动量词、不能充当主要谓语、不能构成单字句用来回答反复问句以及所带介词宾语不能省略。被动句中的“落”均符合这些特征。我们仅对其中两个特征进行例举。首先,被动句中的“落”不能带体标记,例(1)中的“落”后面加完成体标记t42是不合语法规则的;其次,和普通话“被”字句不同,“落”后的被动施事不能省略,见例(2)。被动施事能否省略对判断“落”的功能和性质十分重要(脚注1)。

(2)□本书落*□*(我)寻到□。(那本书被(我)找到了。)

ko35pn35y33lo42-*t42*(o21) thin13-tu55t42.

那 CLF 书 PASS-PFV 1SG 寻-到 PFV

邓思颖(2004a:113)将南雄珠玑话被动句中的“拿”处理成动词,指出如果将“佢拿局长派公安捉了(他被局长派公安捉住了)”中的“拿”处理成介词,那么“局长”则成介词宾语;由于“局长”同时也是动词“派”的主语,将“拿”处理成介词显然不妥当,因为介词宾语无法充任兼语主语。虽然我们不完全同意邓思颖对珠玑话“拿”词性的界定,但我们认同他对这一句话的句法分析,即“拿”在这里不能分析成一个介词。然而,这一类的句型在城关镇方言中是不被接受的,如例(3),因此更加明确了被动句中“落”的介词性质。

(3)*□本书落我到尔寻到□。(那本书被我帮你找到了。)

那 CLF 书 PASS 1SG 到 2SG 寻-到 PFV

3.1.2 被动句中谓语动词的性质

据Xiao et al.(2006)统计,普通话的“被”字句倾向于表受害的事件。由于我们没有对自然语料中的被动句进行量化研究,因此目前还无法给出相关的结论。可以肯定的是,城关镇方言中无论受益、受害或中性事件都可以使用被动句。例(2)属于中性事件。例(4)、例(5)分别为表受益和受害的被动句。

(4)我个文章落老师表扬□。(我的文章被老师表扬了。)

1SG POSS 文章 PASS 老师 表扬 PFV

(5)我□屋里个狗落老鼠药□死□。(我家的狗被老鼠药毒死了。)

1SG POSS.KIN 家里 POSS 狗 PASS 老鼠药 毒-死 PFV

一般来说,被动句中的动词在对应的主动句中至少是及物动词,例如,“I ate an apple” vs “The apple was eaten(by me)”。相较之,汉语、汉语方言的被动句对动词的要求比较高。并不是所有的及物动词都可以充当被动句中的谓语动词,比如例(6)a中的“听”是一个及物动词,但例(6)a无法转化成被动句例(6)b。

(6)a.她闲素冇事就听广播。(她平时没事就听广播。)

th33xan13s55mu22s22thi22thi55ko35p55.

3SG 平时 NEG 事 就 听 广播

b.*闲素广播就落她听。(*平时广播就被她听)

*xan13s55ko35p55thi22lo42th33thi55.

平时 广播 就 PASS 3SG 听

城关镇方言中只有使役性质(lexical causative verb)或者有处置义的动词才能充当被动句中的谓语动词,这一点和普通话被动句中(邓思颖2004b)的动词性质一致。通常能进入处置句的动词也能进入被动句充当谓语。对比例(7)中平江话的A非使役处置义和B使役、处置义动词。只有B类动词才可以充任被动句的谓语动词。

(7)A.非使役、非处置义 B.使役、处置义

lan22“烂”(破) ku35lan22“搞烂”(弄破)

当然,同样意义的动词在不同方言/语言中的使役、处置义的表现有所差异。普通话被动句中的谓语形式和城关镇“落”字被动句中的谓语形式并不是一一对应的关系。以动词“吃”为例。普通话动词“吃”的处置性就高于城关镇方言中的“吃”。在VO的主动句中,普通话和城关镇方言中的动词“吃”看似差异并不大。例如:

(8)a.我刚吃了饭,不吃了。(普通话)

b.我□吃□饭,不吃□。(城关镇方言)

1SG 刚 吃 PFV 饭 NEG 吃 PRT

例(8)中“吃”均被完成体标记所标记,表示某一动作完成了。然而,普通话的“吃”可以充当被动句中的谓语动词,而城关镇方言中的“吃”却不能。如果要进入被动句,必须通过一些其他手段赋予其处置的意义。例如:

(9)a.苹果被我吃了。(普通话)

b.苹果落我吃□□。(“苹果被我吃了”,城关镇方言)

phin13ku35lo42o21thi42*(55) t42.

苹果 PASS 1SG 吃 COMPL PFV

王众兴(2008:27)指出“落”引进动作实施者,“用于现实的动作,不能用于将来发生的事”。他认为“落”字被动句不能和祈使否定词“莫”使用,因而断定“落”字被动句不能在表将来的情况下使用。然而,这一结论与我们调查的事实不符。下面两例均是“落”字被动句在非现实/非实然(irrealis)情景下的应用。

(10)快收被!等下落雨浞湿□。(快把被子收了!等下被雨淋湿了。)

khuai55ʂ33phi21!

快 收 被

ten35x22lo42y21tsha42-ʂɛi42t42.

等下 PASS 雨 淋-湿 PFV

(11)□做尽□坏事,迟早要落公安局捉起来。(他做尽坏事,迟早要被公安局抓起来。)

e21ts55-thin22t42fai22s22,

3SG 做-尽 PFV 坏事

tʂh13tsu35iu55lo42k33n33ty55tso42-thi35lai13.

迟早 要 PASS 公安局 捉-起来

3.1.3 宾语保留型被动句

宾语保留型被动句指的是,被动句中的谓语动词后依然带宾语。吕叔湘(1965)介绍了六种语义不同的宾语保留型被动句,但这些例句中大多数属于比较书面化的表达。在调查过程中,我们的发音人普遍反映大多数宾语保留型被动句更适合在戏文等特殊环境下使用,而口语中较常见的只有两种。一种是身体部位充当保留宾语,相应的所属者为被动受事(NPP)。例如:

(12)我差□□落我□娘打断□脚。(我差点儿被我妈打断了腿。)

1SG 差点儿 PASS 1SG POSS.KIN 娘 打-断 PFV 脚

(13)□□拐来个伢细□落别个割□□舌子,落街上讨钱。(那些拐来的孩子们被人家割了舌头,在街上要钱。)

ko3555kuai35-lai13ko2113i55ti42lo42phiɛ42ko55

那 些 拐-来 REL 孩子 PASS 人家

割 COMPL PFV 舌头 在 街 上 讨 钱

例(12)中的“脚腿”为动词“打”的保留宾语;例(13)中的“舌子舌头”为动词“割”的保留宾语。需要指出的是,这种句型的被动受事仅限于受害者,而类似“我落他治好了腿”的表达是不被接受的。关于普通话宾语保留型被动句的更多信息见Chappell(1986)。

另一种宾语保留型是工具充当被动受事(NPP),保留宾语为相应行为动作的受事。例(14)可解释为“我妈用那间房放了东西”。

(14)□间房落我□娘放□东西,住不得人。(那间房被我妈放了东西没法住人。)

ko35kan33fo13lo42o21li42io13fo55

那 CLF 房 PASS 1SG POSS.KIN 娘 放

PFV 东西 住 不 得 人

吕叔湘(1965)例举了这样一类宾语保留型被动句,“这些珍贵的艺术品被他随随便便送了人”。然而,我们并不认为这种被动句是严格意义上的宾语保留型被动句。原因在于,“送”类的动词本身就能带双宾语,当其中一个成为被动受事,另一个自然留在原来的位置,见例(15)。然而,例(12)-(14)中的动词,本身是二价动词只能带一个宾语,跟三价动词有本质上的区别。城关镇方言中,通常只有三价动词的直接宾语才能充当被动受事(NPP)。

(15)□本书落我借把□别个。(那本书被我借给了别人。)

ko35pn35y33lo42o21ti55p35t42phiɛ42ko55.

那 CLF 书 PASS 1SG 借 给 PFV 别人

3.1.4 “落”字被动句和其他标记被动句的差异

城关镇方言中,除了“落”字被动句,还有“等”为被动施事标记的“等”字被动句。标记“等”无论是在湖南境内方言中(Wu 1999)还是赣方言中(Chappell 2015)均有发现。据张盛开(2009a),平江城关郊区的白箬方言除了使用“等”和“落”还使用“逗”和“把”作为被动施事标记。我们考察发现,城关镇城区方言并不使用后两个标记。张盛开(2009b)指出“等”字被动句和“落”字被动句的一个重要差异是“等”字被动句兼具致使的语义。这一现象其实不难解释,因为“等”的被动受事标记功能来源于致使结构(causative construction)(5)这里的致使结构指的是分析致使(analytic causative)(Comrie 1974)或迂回致使(periphrastic causative)(Shibatani 2002),区别于上文提到的词汇致使(lexical causative)。(何亮2005;Chappell 2015),准确地说从“放任(或不作为)致使”发展而来。特别是在桥接语境(bridging context)下,即在“放任致使”和“被动”有歧义的情况下,一般使用“等”字被动句。例如:

(16)细□声气,莫等□听到。(小点声,别让/被他听到。)

小 点 声音 NEG.IMP 让/PASS 3SG 听-到

此外,“落”字被动句语义上比较中性,通常用来描述客观事实;而“等”字被动句则具有强调施事(NPA)的作用。对比例(17)中的B1和A2。B1中说话人在陈述一个事实用了“落”,而A2中听话人对B1中的事实很吃惊,无法相信施事者完成了“吃完所有香蕉”的动作,“等”在这里强调施事的意思很明显。再如,例(17)的前半句已经交代了一个求医未果的前提,这种前提下用“等”字被动句来强调施事是比较适宜的。如果脱离语境,例(17)、例(18)的被动句既可以使用“等”也可使用“落”。

(17)A1-香蕉还有冇?(香蕉还有吗?)

香蕉 还 有 NEG

B1- 冇□□,落我吃□□。(没有了,被我吃完了。)

没有 COMPL PFV PASS 1SG 吃 COMPL PFV

A2- □多□等尔吃□□!(这么多都被你吃了啊!)

这么 多 都 被 2SG 吃 COMPL PFV

(18)我个痘看□好多西医□没整好,等王医师整好□。(我的痘看了好多西医都没治好,被王医生治好了。)

1SG POSS 痘 看 PFV 好多 西医 都 NEG.PFV

整-好 最后 PASS 王医生 整-好 PFV

3.2 “落”的多功能性以及被动施事标记功能的来源

“落”在城关镇方言中是个多功能词,不仅可以用作被动施事标记,还有一些其他词汇及语法功能。这一部分我们首先介绍“落”的多功能性;其次,我们将试着推导“落”从一个词汇词发展至被动施事标记的路径并阐述导致这一语法化现象发生的可能的动因。

3.2.1 “落”的多功能性

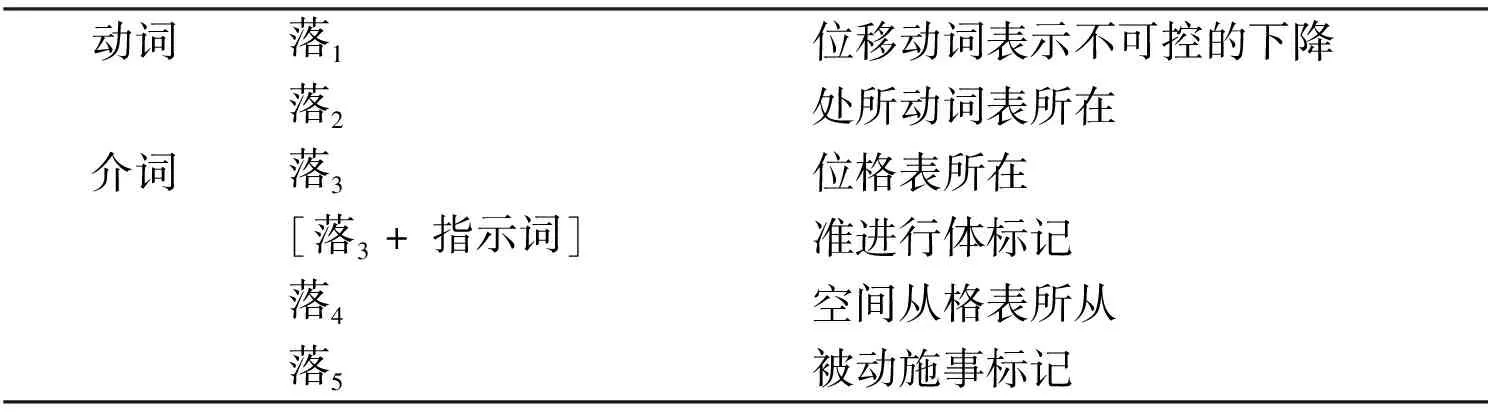

“落”在城关镇方言中既可以用作动词,也可以用作介词,其用法功能见表2。

表2 平江城关镇城区方言lo42“落”的用法归纳

动词落1位移动词表示不可控的下降落2处所动词表所在介词落3位格表所在[落3+指示词]准进行体标记落4空间从格表所从落5被动施事标记

作为动词,“落”的本意为物体从高处往下掉。然而,这一语义在共时条件下的使用已经受限,仅在“落雨”“落雪”“(太阳)落(山)”等为数不多的表达中使用,一般表示物体坠落的动词为ln55。尽管如此,表“下降”时,“落”还保有完整的动词性(verbality),例如,“落”后可带体标记,可跟动词补语等。例(19)a中“落”带了完成体标记,例(19)b中“落”后跟了动词补语“完”。例(20)为“落”的引申义用法。

(19)a.太阳落□山。(太阳落山了。)

thai55io13lo42t42san33.

太阳 落 PFV 山

b.正落完雨,空气几好。(刚下完雨,空气特别好)

刚 落-完 雨 空气 很 好

(20)尔莫落□我手里。(你别栽在我手里。)

2SG NEG.IMP 落 LOC 我 手 里

相对而言,“落”用作处所动词时动词性的表现则没有那么充分了。处所动词“落”不能带体标记也不能带动词补语。它的动词性只体现在两个方面:1)作独立谓语;2)以[V NEG V]的形式构成选择疑问句。注意,例(21)a是一个没有歧义的句子,动词“落”不可以理解为位移动词,只能理解为处所动词。需要指出的是,“落”是城关镇方言中唯一的处所动词。

(21)a.锁匙落抽屉里。(钥匙在抽屉里。)

钥匙 在 抽屉 里

b.-尔□爷落冇落屋里啊?(你爸在不在家?)

2SG POSS.KIN 爸爸 在 NEG 在 家 Q

-落屋里。(在家)

lo4242li42.

在 家

表下降义的位移动词“落”重新分析成表所在的动词虽然不常见,但在其他汉语方言中也被报道过,如平江客家话(郭婉宜2012)以及汤溪吴语(曹志耘2000)中的“落”都可以用作处所动词。此外,宁波吴语的位移动词“来”(阮桂君2009)、江西吉水赣语中的“去”(昌梅香 私人通讯,李桂兰和吴福祥2018)均可充当处所动词。

作介词使用时,“落”构成的介词短语并不能充当独立谓语,其后也不能带任何体标记,如例(2)。除了作被动施事标记,介词“落”可以用作位格介词表示所在,如例(22);和位移动词搭配使用时表所从,如例(23)。

(22)尔落别个□□受□气就跑到我□来。(你在别人那儿受了气就跑到我这来。)

2SG LOC 别人 那儿 受 PFV 气

就 跑 到 1SG 这儿 来

(23)尔落屋里出来个时分,记得检查门同□窗户。(你从家里出来的时候记得检查门窗。)

2SG ABL 家里 出-来 MOD 时候

记-得 检查 门 和 窗户

处所短语[落+指示词]在城关镇方言中可以用来表示正在进行中的动作,可视为一个准进行体标记。之所以为“准进行体标记”是因为这一处所短语中的指示词会随着说话者与进行事件的远近而发生变化。这也就意味着,[落+指示词]还未完全惯例化(conventionalization),语法化程度比较低,而所构成的句子若不在相应的语境下会有歧义。例如:

(24)a.我□妈妈[落□]□饭。(我妈在那儿做饭/我妈在做饭。)

1SG POSS.KIN 妈妈 LOC 那 做 饭

b.我[落□]看书。(我在这儿看书/我在看书)

我 LOC 这 看 书

3.2.2 位移动词>被动施事标记的语法化

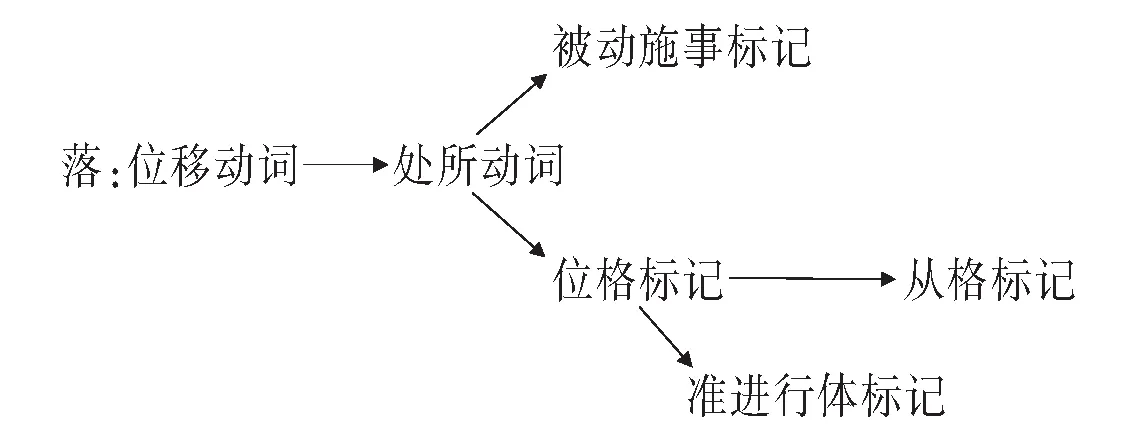

3.2.1中我们简要介绍了“落”在城关镇方言中的多义、多功能性。然而,在众多语义功能中,被动施事标记的功能究竟是从哪个语义、功能演化出来的呢?构拟被动施事标记“落”的语法化路径存在一定的困难,原因在于我们不仅没有可参考的历时语料,而且可以还原语法化过程的共时证据也几乎没有。因此,我们构拟的基本思路是:1)以汉语方言被动施事标记的常见语法化路径为基础来寻找可能的演化路径,例如合理的句法环境及来源;2)运用适合的语法化理论为构拟提供理论支持,例如语境诱因语法化、隐喻、接触诱因语法化等。我们认为,被动施事标记功能可能是从处所动词发展出来的。“落”的演化路径可总结为图1。

图1 “落”的语法化路径

我们为“落”的被动施事标记功能提供一个可能的解释——“落”在隐喻化(metaphorization)的驱动下,从处所动词“落”发展成被动施事标记“落”。也就是说位移动词“落”并不是被动施事标记“落”的直接来源。我们提出的这条路径是从语言内部出发推测“落”的语法化过程。当然,语法化的动因也可能是语言接触诱发(contact-induced)的。由于我们并没有在周边语言找到类似的现象(例如,平江县长寿赣方言使用“等”为被动施事标记(汪平等1988;也见Wu 1999),接触诱发的语法化因此不在我们的考虑范围。(6)动词“落”在平江县范围内是个多功能词。平江客家话中(郭婉宜2012),“落”可以用作位移动词表“下降”或“进入”、处所动词表所在、动词补语、处所介词表所在或目的地以及进行体标记,但并不具备被动施事标记的功能。也见汪平等(1988)对平江长寿赣语中“落”的归纳。下面我们将试着讨论“落”施事标记产生的动因:隐喻(metaphor),并阐述我们排除其他可能性的理由。

3.2.2.1 隐喻机制下产生的施事标记“落”

“落”字被动句[NPP+落+NPA+VP]是空间概念的映射,是处所结构[NP人/物+落V处所+NP处所]隐喻化(metaphorization)的表现形式,确切地说,是“空间”隐喻化为“进程(process)”(详见下文)。“落”的被动施事标记功能是隐喻引发的功能扩展。我们提出这样的假设原因在于动词“落”在城关镇方言中最常见的词汇用法为处所动词,其后直接宾语为表空间的处所短语,而空间关系又是很多抽象概念的源概念,“占据人类认知的核心地位”(Lyons 1977:718)。

隐喻化本质上是一条类推原则(analogical principle),是涉及语义从一个概念领域发展至另一个概念领域的语义转移机制,被认为是导致语义改变的重要因素(Traugott & Dasher 2002:28)。使用隐喻的其中一个动因是利用一个相对简单、具体的概念去描述一个相对复杂、抽象的概念(Claudi & Heine 1986),而很多语言中对抽象概念的理解建立在空间方位的基础上(Lakoff & Johnson 1980:25),例如英语中“I fell into depression(我情绪低落)”、“I have control over her(她在我的掌控中)”(Lakoff & Johnson 1980:14)。Schon(1963:41)认为这类隐喻是一种概念的转移(displacement of concepts)。具体到城关镇方言,就是和处所动词“落”密切相关的空间概念转移到了“落”字被动句上。

Claudi & Heine(1986:301-302)将典型的隐喻单位分为五大基本类别并提出一条有关基本类别隐喻化的蕴含共性,见例(25)a。其中,“进程”指的是一个“动态情景(dynamic situation)”包含“行为动作”和“事件”(Lyons 1977:483);“性质”指的是状态。每个基本类别所对应的词类见例(25)b。

(25)a.QUALITY ← PROCESS ← SPACE ← OBJECT ← PERSON

性质 ← 进程 ← 空间 ← 物体 ← 人

b.类别 对应词类

人 表“人”的名词

物体 具体名词

空间 处所副词,副词性短语

进程 动态动词

性质 静态动词、抽象名词、形容词

这条蕴含共性可解释为右侧的类别可充当其左侧所有类别的喻体。位于最右侧的“人”可以用来隐喻化“物体”、“空间”、“进程”和“性质”,以此类推。例如,台湾国语“鞋子咬脚(鞋子磨脚)”(7)语料源于网络:http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=106589。是将“物体”比作“人”。请看非洲埃维语(Ewe)中的例子:

s/he be:at work at

“S/he is working.”(Claudi & Heine 1986:308)

底层源结构:她/他位于工作中→输出结构:她/他在工作。

it-make dirt

“It is dirty.”(Claudi & Heine 1986:309)

底层源结构:它做灰尘→输出结构:它很脏。

例(26)a中“进程”被喻为“空间”,例(26)b中“性质”被喻为“进程”。

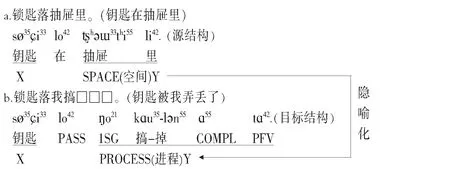

且不论Claudi & Heine的这条蕴含共性是否适用于所有语言或这条蕴含等级梯是否真正存在,城关镇方言中“落”字被动句所体现出的隐喻化可以利用该蕴含共性来解释。跟例(26)a中的情况类似,“落”字被动句中也是将“进程”喻为“空间”。我们可以将[NP+落V处所+处所短语]视为源结构,一个具体的概念;而目标结构“落”字被动句[NPP+落被动施事+NPA+VP]可视为一个抽象的概念,是对源结构空间概念的映射,就是说空间概念被用来诠释被动句。源结构可解释为“X位于空间Y”,那么目标结构的底层隐喻(underlying metaphor)结构为“X位于进程Y”,也就是“进程”是“空间”。例如:

(27)

由于进程Y是一个有施事者控制的行为动作,当X处于这个进程中,X便理所应当成为进程Y的参与者,即受事者。例(27)b中,“锁匙落我搞ln5555t42(钥匙被我弄丢了)”的底层隐喻形式为“进程是空间”,即“我搞ln55(我弄丢)”被喻为空间;当“钥匙”处于“我搞ln55(我弄丢)”这个喻化空间内,也就是“钥匙”处于“我搞ln55(我弄丢)”这个进程,是该进程的参与者之一,即行为动作“搞ln55(弄丢)”的受事。随着处所动词“落”和空间喻体的语义逐渐削弱,“落”实现了词类的转变,即由原来的动词发展成介词,“落”最终语法化为被动施事标记。整个过程可总结为例(28)。

(28)源结构输入: 隐喻化: 语法输出:

XNP落VYNP→ XNP落VY[NP+VP]→ NP+[落PREP+NP]+VP

王力(1957:2)针对古汉中的“于”字被动句作出这样的解释:“古人似乎把施事的人物和施事的地点看做同类的事情,所以运用同一的结构形式”。而我们利用隐喻化的理论解释“落”的语法化和这一解释类似,也就是一种概念的转移。

事实上,城关镇方言中不乏隐喻机制引发语法化的现象。例如表空间的处所词“一边”在“一边……一边”这个结构中用作副词来修饰动词,表示两个动作在时间上的同步。这是一个“时间”被喻化为“空间”的例证。从空间的“一边”到时间的“一边……一边”,不仅涉及了语义的扩展还涉及了词类的转变。“一边”从名词短语发展为副词。这无疑是语法化的一个典型案例。例(29)a中,“一边”作为处所词充当“住”的宾语,例(29)b为“一边……一边”的例句。

(29)a.我同我□娘住一边,我□爷住□另外一边。(我跟我妈住一边,我爸住在另一边。)

1SG CONJ 1SG POSS.KIN 妈妈 住 一 边

1SG POSS.KIN 爸爸 住 LOC 另外 一 边

b.他一边吃饭一边看电视。

th33i42piɛn33thi42fan22i42piɛn33khan55thiɛn22ʂ22.

3SG 一边 吃 饭 一边 看 电视

此外,城关镇方言中的“后背”一词,也从身体器官名词发展为表“后面”的方位词和表“后来”的时间副词。“后背”到“后面”用Claudi & Heine(1986)的理论来解释就是“空间是物体”;发展至“后来”,则是“时间是空间”。

(30)a.我□次考试个名次落他后背。(我这次考试的名次在他后面。)

1SG 这 次 考试 MOD 名次 在 3SG 后面

b.他首先不肯来,后背还是来□。(他开始不肯来,后来还是来了)

th33ʂ35iɛn33pɛi42khen35lai13, xu22pø55xai13ʂ21lai13t42.

3SG 开始 NEG 肯 来 后来 还是 来 PFV

例(29)和例(30)是隐喻机制在平江城关镇方言中诱发语法化的重要证据。因此,动词“落”在同样的机制下发展为施事标记也是可能的。

3.2.2.2 其他可能性的排除

其他可能性1):被动施事<位移动词“落”。有学者可能会指出,位移动词“落”后也可带处所短语,并且语义上,“落入某进程”,也解释得通。我们放弃这条路径的原因是位移动词“落”后面虽然可以跟处所短语,但需要注意的是位移动词“落”不能直接带处所短语作宾语,而带的是介词t42构成的介词短语,见例(31)以及例(20)。如果被动句的源结构是位移动词“落”构成的,那么我们则无法解释介词t42在目标结构中消失的原因。位移动词“落”所在的句法环境则无法满足被动施事标记产生的条件。

(31)□件事落□尔身上,尔□□搞?(这件事摊在你身上,你怎么办?)

这 CLF 事 落 LOC 2SG 身 上 2SG 怎么 搞

其他可能性2):被动施事<连动式V1。连动式(NP1VP1NP2VP2)是汉语、汉语方言中动词语法化为介词的一个重要句法环境,这一观点诸多学者在主题不同的文献中均充分论述过(贝罗贝1989;梅祖麟1990;Peyraube 1991;曹广顺和遇笑容2000;吴福祥2003;Xing 2003;Chappell & Peyraube 2006等)。与其他格标记不同,被动施事标记产生的关键在于,一个连动式中(NP1VP1NP2VP2),NP2是VP2的主语/施动者,这也是致使动词(例如“让”“叫”“等”)发展为被动标记的重要句法环境(江蓝生2000, 蒋绍愚2002, Chappell & Peyraube 2006, Chappell 2015等)。而其他格标记产生的连动式句法环境中(NP1VP1NP2VP2),NP1同是VP1和VP2的主语/施事。例如,“我用筷子吃饭”,“我”既是“用筷子”的施事,也是“吃饭”的施事。

城关镇方言中,我们仅仅找到一个表面上和兼语连动结构类似的结构:[NP1+V1~落+NP2+VP2]。例(32)中NP2正是VP2的主语。表面看来这一环境满足了“落”重新分析成被动施事标记的句法环境。

(32)□件事落我看来□,成不得。(这件事在我看来啊,成不了。)

i35thiɛn22s22lo42o21khan55-lai13ʂ21, ʂ13pɛi42ti42.

这 CLF 事 在 1SG 看-来 PRT 成 NEG 得

NP1VP1NP2VP2

然而,我们依然排除了这一路径的可能性。原因有以下几点:1)NP1“这件事”并不能充当动词短语“看来”的宾语,“看来”后面通常带小句型宾语,且“看来”并不能进入被动句。2)例(32)中的“落我看来(在我看来)”更像插入语。如例(33)所示,“落尔看来(在你看来)”可以放在“i35件事io13ts35处理(这件事怎么处理)”的前面。如此一来,满足被动施事标记产生的句法条件也就不在了。如果将“落尔看来”放在“i35件事(这件事)”后,通常会使用语气词ʂ21或一个停顿和后面的“io13ts35处理(怎么处理)”断开。

(33)落尔看来,□件事□□处理?(在你看来,这件事怎么处理?)

在 你 看-来 这 CLF 事 怎样 处理

3)我们调查的发言人对例(32)、例(33)的接受程度有所差异,不太接受的占大多数。4)这种结构不具备能产性。除了“落某人看来”,我们没有发现类似的句法结构。而“落某人看来”更像一个固定表达。

其他可能性3):被动施事标记<处所介词。世界语言范围内,很多语言中的的被动施事标记是从空间格标记发展出来的。Palancar(2002)指出很多语言中被动施事标记和其他功能存在类并现象,在98个存在这种现象的语言中,有64个使用空间格标记(包括位格、从格、顺沿格等)标记被动施事。由此可见,空间格标记兼具被动施事标记功能的普遍性。然而,我们之所以也排除了这个可能性,主要是因为城关镇方言中空间格标记的句法结构同样不满足“落”演化成被动施事标记所需的句法环境。从例(22)、例(23)就能看出,这样的句法结构中没有被动句中被动施事的句法位置,因为“别人那儿”和“家里”都是处所短语。“落”在这样的句法环境中自然也发展不出被动施事标记的功能。此外,空间格标记在汉语、汉语方言中并不是一个常见来源。也许存在类并现象,但被动施事标记多由动词直接发展而来,例如,“被”(Peyraube 1989)、“着”(郑宏2006)以及致使动词“给”“让”(江蓝生2000,蒋绍愚2002)等。

3.2.3 被动施事标记的本字

可能有学者会质疑“落”是否是被动施事标记的本字。单从发音来看,被动标记和位移动词“落”同音,即lo42(也见王众兴2008,2009;张盛开2009b),同属入声调(见脚注2)。上文的论证已经说明“落”发展为被动施事标记是可能的。王众兴(2008:38)提出一个值得思考的问题,就是被动施事标记的本字是否可能是赣语中的常用字“搦”。此外,“搦”以及“拿~给”义动词在赣方言中是常见的被动施事标记(曹志耘等2008:地图095;Chappell 2015:27、33;徐国莉 2006)。然而我们认为,被动施事标记源于“落”而非“搦”。

首先,“搦”在中古汉语中有两个读音,一为江开二入觉娘,即nraewk([wk]),(8)中古拟音来自Baxter(1992)。表“持”。觉韵二等开口字在城关镇方言均演变为o42,例如,tsraewk([wk])→tso42“捉”,paewk([pwk])→po42“剥”。按照这个规律,表持拿义的“搦”在城关镇方言中应该读lo42,也就是和位移动词“落”以及被动施事标记同音,但城关镇方言中并没有一个读lo42的持拿义动词,也就是音义并不匹配。(9)中古表持拿义的“搦”属觉韵、归江摄,“落”属铎韵、归宕摄。宕江两摄在平江赣语中合为同一个韵o42。这一点和很多汉语方言一致,例如,中古江摄的“捉”和中古宕摄的“落”在普通话中同韵。

其次,中古汉语中“搦”的另一读音属于“蹃”小韵,女白切,表“捉”。根据反切下字“白”在城关镇方言中的演变规律,即baek([bk])→ph42,再如和“蹃”小韵同属“陌”韵的入声字paek([pk])→p42“百”,捉义的“搦”在城关镇方言中的读音为l42。这一读音和城关镇方言中拿义动词的读音完全一致。从语义上看“捉”和“拿”非常接近。因此可以推测中古捉义的“搦”是城关镇方言拿义动词的本字。上面已经提到“搦”在城关镇方言中和“百”字同韵,而“百”和“搦”同韵的现象在很多赣语方言中都得到了证实,例如修水、横峰、高安、奉新、上高、南丰、宜黄(刘纶新2000:104)、南昌(熊正辉1994:13)以及黎川(颜森1995:15)。(10)刘纶新(2000)以及颜森(1995)均将持拿义动词记为“拿”。鉴于“拿”本不是入声字,我们认为这二位作者只是取了“拿”字的意义。经核实,这里列举出的方言中持拿义动词均为入声字,因此,本字很有可能是“搦”。这也就说明,城关镇方言“百”“搦”同韵并不是一个特例而是赣语中语音演变的一个普遍现象。

4 结语

本文介绍了湖南平江城关镇城区方言中以“落”为被动施事标记的被动句。城关镇方言中有两个常用被动施事标记,一个是“落”,另一个是“等”。“落”字被动句和“等”字被动句在语义上存在差异。“落”字被动句语义较中性,多用于陈述客观事实;“等”字被动句多用于使役被动并且多有强调施事的语义。

我们为“落”语法化为被动施事标记提供了一个可能解释:在隐喻化的驱动下,“落”实现了语义、功能上的扩展,发展成被动施事标记。其来源为处所动词“落”,也就是说,位移动词“落”首先发展成处所动词“落”,进而发展成被动施事标记。基于这条路径的可能性,我们也从语音演变的角度论证了城关镇方言中位移动词“落”就是被动施事标记“落”的本字。当然,这里我们仅是为被动施事标记“落”的形成及来源提供一个可能性,关于被动施事标记“落”的若干问题还有进一步探讨的空间。

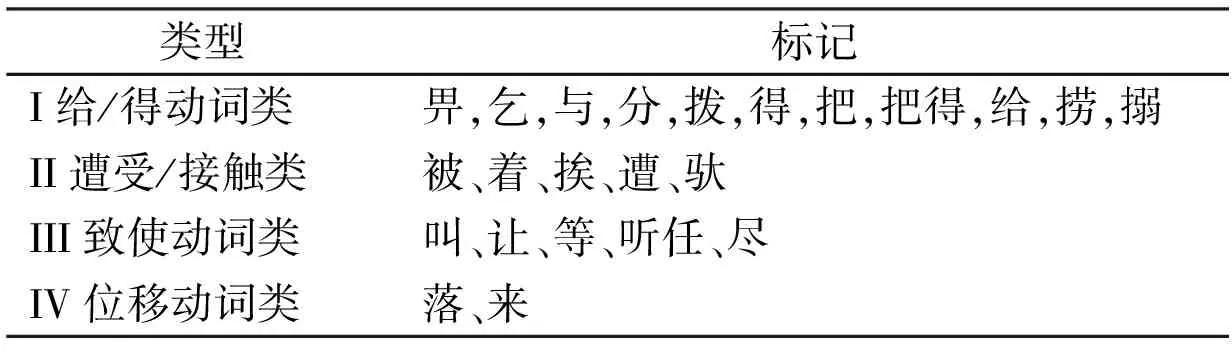

从汉语方言类型学的角度看,被动施事标记“落”不属于现有分类(Chappell 2015:27-33)的任何一类;不仅如此,在赣语内部也是一个罕见的现象,可视为一个特定方言的内部创新。然而,不考虑语法化过程,以位移动词为来源的被动施事标记也曾在汉语史上出现过,即古汉语中的“于”。此外,郭辉(2016)报道了皖北濉溪方言中以位移动词“来”为被动施事标记的被动句。因此,我们现将已知汉语方言被动施事标记的三大来源(Chappell 2015)扩充为四类,增加了“位移动词类”,见下页表3。

表3 汉语方言被动施事标记的类型

类型标记I给/得动词类畀,乞,与,分,拨,得,把,把得,给,捞,搦II遭受/接触类被、着、挨、遭、驮III致使动词类叫、让、等、听任、尽IV位移动词类落、来

当然,随着方言语法中被动句的深入研究,上述分类也会得到进一步扩充和完善。最后,希望本文的研究方法和视角可以为汉语方言被动句的研究提供新的思路。