阿哈巴拉·日和月

——泸沽湖瓦拉别村的民歌考察

引 言

瓦拉别是云南永宁的一个村子,位于川滇交界处,行政上隶属宁蒗彝族自治县。乘班车从丽江古城出发,到瓦拉别的公路距离约260公里,可以走长段不同的5至9小时路程。短程路段穿过著名的玉龙雪山风景区,可观赏高海拔的自然美景,但每人要多缴100多元的景区费。

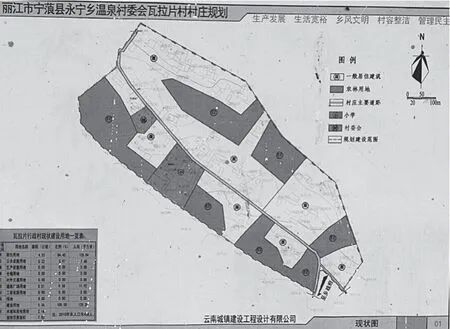

村子离泸沽湖20多公里,在隶属云南省的一侧,虽不及如今的湖区景点那般热闹,但随着“摩梭文化”在旅游推动下的日益加温,也发生了与民族身份相关的多种变化。2006年,瓦拉别被云南省公布为首批“传统文化保护区”,2011年升为“云南民族团结示范村”,村里的手工纺织还被联合国开发计划署列为中国少数民族文化产业“可持续发展项目示范基地”①参见邓启耀:《不离本土的自我传习与跨界传播—摩梭民族族服饰工艺传承“妇女合作社”考察》,《文化遗产》,2017年,第6期,第1-8页。。有意思的是,2006年获批的文化遗产保护项目,使用的名称叫做“瓦拉别纳西族(摩梭人)传统文化保护区”。其中,以母语汉译的“瓦拉别”作为地名没有疑义,还挺有特色,而用“纳西族”再加括号说明的“摩梭人”表示族别身份则意味深长。②《永宁乡温泉村瓦拉别纳西族(摩梭人)传统文化保护区》,云南非物质文化遗产保护网(http://www.ynich.cn/view.php?id=1175&cat_id=1111119),2007年9月29日。该资料将该村的名称译作“瓦拉别”。有关泸沽湖“摩梭人”族别及名称的论述不少,可参见方国瑜、和志武:《纳西族的渊源、迁徙和分布》,《民族研究》,1979年,第1期;李绍明:《川滇边境纳日人的族别问题》,《社会科学研究》,1983年,第1期;蔡华:《一个无父无夫的社会—中国的纳人》,《决策与信息》,2006年,第3期。

图1 旅游地图中的泸沽湖③《泸沽湖旅游地图》,西昌旅游网(http://xc.aiketour.com/raiders/show_14.html),2018年2月24日。图中左上角五角形即为瓦拉别(温泉村委会)所在地。如今的泸沽湖被一分为二,行政上分属川滇两省并由此派生出地方管理及旅游开发等方面的诸多问题。参见王维艳等:《跨界民族文化景区核心利益相关者的共生整合机制—以泸沽湖景区为例》,《地理研究》,2007年,第4期。

2015年7月中旬,乘着大学放假,我和北京大学的蔡华教授等数人相约去往远离千山万水的瓦拉别,目的分别是了解当地多民族的口头文学状况与回访纳人的“走婚”。蔡华与杨煦生等先后从北京离开,笔者牵头的《中国多民族文学的共同发展研究》课题组成员分别由成都和兰州出发。大家在不同时段前往同一终点,不过虽都由永宁的老乡接待,却经历了不同的中转遭遇。三支队伍三条路线,耗时不一,见闻各异,最终感受到的也是不一样的瓦拉别。

一、达诗玛和阿哈巴拉

“阿哈巴拉”是瓦拉别村流传至今的民歌之一。因歌的起头是当地语言的“阿哈巴拉”,唱的内容与日月相关,故笔者将其名为“阿哈巴拉·日和月”。

唱歌的人是瓦拉别村的摩梭妇女,叫达诗玛,是本地的普通农民。她会讲一点汉话,但歌是用自己母语唱的。由于语言不通,她唱完后,我们再请同村的小伙子彭措尼玛协助翻译和解释。

达诗玛的歌是向她阿依—亦即“母祖”,妈妈的妈妈—学的。老人叫布茨,在2014年去世,活到97岁。达诗玛说她从很小就跟阿依学了,会唱的歌数不清。根据她的描述,我们按内容和功能分成了4类,(1)男女对唱的“情歌”;(2)干活时唱的“自娱歌”;(3)思念或忧愁时唱的“抒怀歌”;(4)跟村外人学唱的“新编歌”。

图2 达诗玛和彭措尼玛商议翻译(笔者摄于2015年7月)

7月15日和17日我们连着两天去到达诗玛家,请她帮助我们录歌。达诗玛把几种类型都各唱了一两首。其中,我们记录较完整的便是《阿哈巴拉》。这首歌在她开口唱第一遍时就把我们吸引住了,饱满高昂,无论歌嗓还是曲调都充满天然韵味,全然没有外面那些冒牌民歌的流行造作。

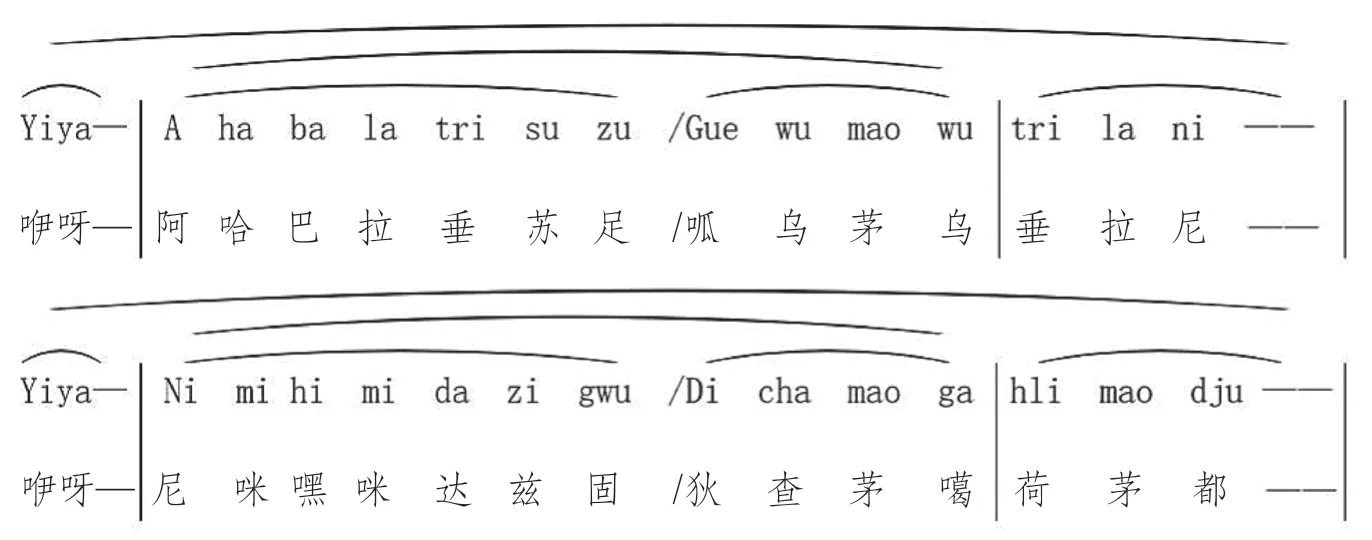

达诗玛唱的《阿哈巴拉》属男女对歌类型,当地母语称为“呱拉拉”。“呱”读为Kua,意为“歌”,用作动词时则指“唱”;“拉拉”有对抗、竞赛的意思,合起来可理解为“对歌”或“对唱”。为了使采集的资料尽可能完整准确,我们采用了先录歌,后记词,然后再翻译的步骤进行。在请达诗玛坐在家屋台阶上完整唱一遍之后,我们用镜头和录音机把音响和视频录制下来。接着请她不唱曲调,只以说话的方式(且放慢速度)用母语将歌词反复念诵。我们用字母和谐音汉字记下歌词发音,然后把笔录的内容逐字逐句核对,直到歌者认可为止。这样,通过与演唱录音的节奏对照,这首《阿哈巴拉》前两段的四句歌词便记录为如下样式:

然而面对如此几行看似对称的字符,又能知晓些什么呢?谁也不明白。只是在梳理辨析后,才发现这些歌词的结构其实是有规律的,除了开头起呼语作用的“咿呀”外,其余都是七言对称的工整句式:

阿哈巴拉垂苏足

呱乌茅乌垂拉尼

尼咪嘿咪达兹固

狄查茅嘎荷茅都

其中第一、三、四句的尾字押韵(下加点字);在字音韵母及节奏的搭配上,首句的“阿哈巴拉”、次句的“呱乌茅乌”和三句的“尼咪嘿咪”都具有发音上明显的对应美感。有意思的是,这样的效果只是以念诵方式单独呈现时的排列境况;在实际的演唱中,通过曲调旋律的配置,七言式的文句发生了很大变化:首先是下面一句的前四字与上句相连,唱成了十一言的联句,继而把次句的尾三字拉长,让其单独成句。如此循环反复,便把原本以七言方式记录(及念诵)的歌词唱成了更为别致的节奏样式:

可见,被称为“民歌”的生活事象其实是因境而异的。即便同一首歌,当以文学(念诵)或音乐(演唱)方式分别呈现(及记录)出来时,存在很大差别,且均不能反映原歌的全貌。由此便可推知,当后世学者把“十五国风”以来的民歌仅当做文学的字句来记载和欣赏时,其实已丢失了大量的节奏、音高等曲调信息,也就是遗漏了它们的音乐之美。反过来也一样,如若只关注实际唱出来的旋律节拍,则同样会见不到蕴含其中的诗。为此,唯有通过分科协作,互相映照,方能还原(接近?)本身即为整体的“民歌”。协作的益处还在于能帮助理解被各科限制的划分,如被文学标准视为“虚词”的许多字句其实不虚,在实际的演唱中具有不可或缺的结构功能。比如达诗玛开场所唱的“咿呀—”,乃至被认为无实际含义的“阿哈巴拉”。这些“虚词”(衬词)或许可在文学记录里省掉,在音乐演唱中则缺一不可—如若省掉,就不再是歌。在一些特别的民歌例子里,甚至会出现以“虚词”为主的歌,比如从被鲁迅称赞的“杭育杭育”劳动号子④参见鲁迅:《门外文谈》,北京:人民文学出版社,1974年。到黔东南村寨的侗族《蝉歌》那样。后者的演唱从头到尾几乎都是以“虚词”重复的方式,模拟夏蝉鸣“唱”。⑤参见徐新建:《侗歌民俗研究》,北京:民族出版社,2011年;杨晓:《侗族大歌》,杭州:浙江人民出版社,2009年。

如今被称为“摩梭村寨”的瓦拉别有50多户人家,村民们大多懂双语。除了与外人交流使用汉语(云南方言)外,在内部都讲自己的“摩梭话”。“摩梭”是个意味深长的话题。多年前在成都一次有关纳西研究的会上,我记得李绍明教授就专门谈过对这部分人的称谓应叫“纳”,或“纳人”。这回在瓦拉别,蔡华告诉我们的意见也是如此。蔡补充说“摩梭”名称不准确,是外人对“纳人”的他称。然而如今面对的事实是,与泸沽湖地区的同族人一样,瓦拉别村民自20世纪90年代起就获得了政府承认的“摩梭人”之称,而且还获得了把这称谓印在身份证上的权利。不过摩梭族称的“意味深长”并不仅限于上述事例。时至2007年,国内出版的语言学权威著作仍把摩梭人母语划归“纳西语”的东部方言。该著作指出,与西部方言的彼此相近不同,纳西语的东部方言差异较大,“永宁、瓜别、北渠坝地区互相通话还有一定困难”。⑥参见孙宏开等主编:《中国的语言》,北京:商务印书馆,2007年,第346–365页。

语言学方面的调查显示,包括东西部方言在内的“纳西语”(“纳人语”“纳语”)具有自己的鲜明特征,如“主—宾—谓”结构、形容词位于名词之前、动词重叠表示互相动作或连续动作以及声调变化能起一定语法作用等。而且若以汉语相比,它们在声母和韵母方面也有很大不同,许多发音很难与汉语对等,无法用汉字准确记音,如其复元音韵母中的iə、ua、ue等。因此在上文中我们用“呱”字指代kua乃迫不得已。至于“阿哈巴拉”这么重要的词语,在达诗玛的歌唱中,其实更接近“阿哈巴啰”,只是为了相互统一,笔者才将最后一词记为“拉”。

图3 瓦拉别外景及村规划图,图中的村名写为“瓦拉片”(笔者摄于2015年7月)

此外,被用作村名的“瓦拉别”也不尽准确。在当地母语里,“瓦拉别”指的是“山靠陡”(“靠陡山”),⑦参见直巴·尔车、许瑞娟编著:《摩梭语常用词句荟萃》,昆明:云南人民出版社,2013年,第23页。该书的论述范围是“摩梭语永宁方言”,亦即“居住在永宁坝子及泸沽湖畔的摩梭人所使用的语言”(第2页)。值得注意的是,该书用音标注明了“瓦拉别”读音为wa55la31bi31,但用的音译汉字却是“挖拉必”,与常见的都不一样。但由于音译汉字的选用不同,才接触不到几天我便发现有不下三种称法。除了我们知晓的“瓦拉别”外,还有叫“瓦拉片”的,而在村里的路牌上则写作“瓦拉 ”,在“别”字底下加了“土”。如果不熟悉当地实情,你会误以为上述名称指的是不同之地。这些由表及内的种种差异,无不揭示着不同语言间的区隔。于是你不得不把当地人使用的母语—无论叫“纳语”还是“摩梭话”当做汉语之外的独立单位来看待。由此还不得不承认,任何不同语言间的文字音译其实都不太可信。汉夷之间如此,英语法语也是这样。彼此的语音各具特色,没有优劣,亦无高下。

可见,在来到瓦拉别进行所谓的“异文化”调查之际,外来者面对的第一障碍,是隔在彼此之间的语言之墙。这一点无可否认,亦无法回避。比如,在我们刚开始的经验中,既听不懂“呱拉拉”(Gue lala),不明白“阿哈巴拉”(A habala),连“达诗玛”和“彭措尼玛”的人名也理解不了,仅用汉字记音就弄了好半天。而且如果不借助音标的帮助,就无法完成彼此间许多几乎全然不同的发音对照。可见,语言之墙,把达诗玛和我们隔成了两个世界。

可话说回来,我们在此采集记录的并不是语,而是歌。歌不是说出来的日常语,歌是唱出来的曲调声。二者之间,连接着另一个重要的文学环节—诗。这过程即如《诗大序》和《乐记》这类汉语文献分析过的那样:先有言,后有诗,接着便是歌和舞。如今达诗玛在瓦拉别为我们呈现的也是一样:平时大家都只是(用母语)说话,在需要表达情感(和心志)的时候,日常话不够了,就开始作“诗”,于是有了七言(或四、五言)为句的“阿哈巴拉”(和其他);当仅仅把诗念诵出来也不满足时,便再把它唱成了曲调。此时,与前面各环节的最大不同,在于歌唱使话语发生改变,使之出现了具有无穷改变的音高、节奏和旋律。在这里,歌也是言,一种特殊、升华了的音乐之言。

二、《阿哈巴拉》词和曲

达诗玛为我们演唱的《阿哈巴拉》,在曲调上具有明显的旋律和节拍特征,唱者以此与原词相配之后,便使每个字的节奏和音高都发生了显著改变,令其与日常的言说和念诵都极不相同,也就是使被汉字记音的那些摩梭语段落更加艺术化和富有音乐感了。为了有助于了解这首《阿哈巴拉》的音乐特征,在没有办法直接播放其音响实况的情况下,不妨先借用五线谱形式将其声调抽离呈现出来,后面再加与歌词对照后逐步解析。

谱例1《阿哈巴拉》⑧四川音乐学院夏凡博士的团队及陈伶硕士协助打谱。;达诗玛演唱;徐新建记谱

需要说明的是,无论如何,摩梭民歌与西洋歌曲各属不同文化谱系,此处呈现的谱例形态—包括调号、小节线等—只是相对地便于直观说明通过测试出来的歌曲音高、音值与节拍等要素而已,并非意味着与五线谱体系本身意味的“B大调”“四四拍”或“固定调”等含义相等同。如果那样理解的话,不如不记谱更好,因为那样一来,就等于使本地原歌遭受外来“污染”⑨把外来解释视为对本土文化的“污染”之提法源自对20世纪在四川做调研的人类学家葛维汉(David Crockett Graham,1884-1962)的评价。后世学者对20世纪20年代在川西从事人类学考察的葛维汉工作进行总结,认为他因忧虑当地文化会在与西方世界的实际接触中受到污染而作了大量考察记录,但之所以只记录而不诠释,则是“担心这种诠释将是更加西方化的污染”。对此,葛维汉的解释是“这些搜集到的对其本质和作用的记录将说明自己本身”。参见李绍明、周蜀蓉选编:《葛维汉民族学考古学论著》,成都:巴蜀书社,2004年,第233–258页。,亦即用另外的地方话语遮蔽或替换了本土内在的知识传承。这一点,无论文字翻译还是音乐谱例都是尤其需要警惕的。

通过此处以五线谱方式呈现的曲调,可见出达诗玛所唱“阿哈巴拉”的一些特征,如音域宽阔,起伏较大,节奏总体舒缓,长音多有无限延长。若以首调审视,其旋律的主要构架,基本是在高八度2和低八度5之间演进。音程跨度的跳跃,使旋律显得起伏跌宕,一定程度上弥补了歌曲机械反复的单调乏味。

此外,此歌所构成的乐句相对规整,基本是一个起伏延宕的长句的循环反复。每个乐句对应歌词的两个句子。在对歌演唱中,男女一唱一和,各以一个乐句搭配两段歌词,形成民歌曲式中的“上下句”结构。

20世纪80年代以来,学者们对“阿哈巴拉”民歌作了一定数量的采录和介绍。有的以简谱呈现,有的则用五线谱表示,用不同的方式对演唱进行转写,一定程度上再现了歌曲的曲调特征。对于“阿哈巴拉”的所指,有的解释为“民间山歌”,具体含义指“好多好听的调子”;⑩参见殷海涛词、周国庆曲:《阿哈巴拉》(无伴奏女生合唱)注释部分,《民族音乐》,2012年,第4期,第74页。有的则归为“摩梭民间歌唱的山歌调子和舞蹈音乐相结合的结晶品”,并转借当地之口称为“摩梭第一调”。⑪周国庆:《从摩梭调子到歌曲创作—歌曲〈阿哈巴拉〉创札作记》,《民族音乐》,2013年,第6期,第67–69页。在萧梅的调查中,《阿哈巴拉》由情歌逐渐演变,成为唱山歌时的“过门曲”,作用是“以预备下面的词”。⑫萧梅:《云南摩梭人今日的音乐生活—永宁采风日记(摘录)》,《中国音乐》,1994年,第2期,第70页。此处的“过门曲”提法值得注意。其或许抓住了“阿哈巴拉”在音乐上的类型属性。在其他学者的调查中也提到过类似的类型,不过被称为“开场调”,举的案例也不叫“阿哈巴拉”,而叫“阿勒火拉”。参见桑德诺瓦:《藏族锅庄舞的综合价值及其传承与分类—以康巴地区多民族锅庄舞的承袭现状为中心》,《民族艺术研究》,2013年,第5期,第13页。根据对相关谱例的比照分析,学者们发现上下两句式的曲调反复在宁蒗地区较为常见,呈现出摩梭民歌在曲式上的简单、循环之美。(见谱例2、3、4)

谱例2 1991年简谱记录的《阿哈巴拉》⑬张金云:《摩梭民歌简介》,《中国音乐》,1991年,第2期,第14–15页。原文未标注演唱者和记谱人。

谱例3 1987年五线谱记录的《阿哈巴拉》⑭殷海涛:《采自“女儿国”里的歌:云南摩梭人的民歌》,《音乐探索》,1987年,第2期,第29页。谱例由四川音乐学院陈伶硕士重新打谱,特此致谢。;泽拉初演唱;殷海涛记谱

谱例4 1990年记谱记录的《情歌对唱》⑮殷海涛:《摩梭人的音乐概述》,《民族艺术》,1990年,第4期,第128–129;132页。此处谱例由四川音乐学院陈伶硕士重新制作,节拍标记略有调整。;拉姆、格若演唱;殷海涛记谱

在谱例4里,除了中间和临近结尾的部分略有变化外,上下两句几乎一样。20世纪80至90年代的谱例采集者总结说:“在摩梭人的民歌中,由一个弱起的长腔引子作开头,之后加上由一个乐句变化而重复构成的上下两个乐句的曲式十分普遍。”⑯殷海涛:《摩梭人的音乐概述》,《民族艺术》,1990年,第4期,第128–129;132页。此处谱例由四川音乐学院陈伶硕士重新制作,节拍标记略有调整。

资料显示有不少的摩梭民歌被统称为《阿哈巴拉》。以往被记录的《阿哈巴拉》与达诗玛唱的曲调大体一致,套用汉文化的音乐术语来讲,它们大都以“徵”(5)为调(主音),在开头结尾处都是同样的延长音“5- -”和由“2”向“5”过渡的“223 5-”。不过在达诗玛的歌唱里,在“阿哈巴拉”后面所未见的“玛达咪”三字,却在其他谱例中频频出现,并且被有些媒体连成“阿哈巴拉玛达咪”的名称,渲染为摩梭民歌的标志和象征。⑰例如四川凉山的官媒便把《阿哈巴拉》说成是“摩梭人的生活伴侣”,渲染说摩梭人“忧伤的时候唱啊哈巴拉,快乐的时候唱啊哈吧拉”。参见《四川泸沽湖:山更青水更绿 摩梭儿女唱新歌》,凉山彝族自治州人民政府官网(http://www.lsz.gov.cn/lszrmzf_new/tpxw2392/6080352/index.shtml),2018年7月6日。至于《阿哈巴拉》是否即为摩梭民歌的一个“歌种”则还有待确证。我们还是回到对达诗玛之歌的含义继续追寻。

尽管唱出来的“歌声”已饱含魅力,可是歌之意义,毕竟离不开所唱的内容。为了抵达对“歌意”的理解,我们请村民彭措尼玛协助,在不改动母语语法次序的前提下把歌词直译成汉语句子,于是又得出了前四句的汉文译本。其中的上排为用字母记音,中排是对照的谐音汉字,下排是直译的汉文:

⑱在直巴·尔车和许瑞娟的编著中,“太阳”“月亮”的摩梭语记为“妮咪”“里咪”(或“你米”“里米”),音标表示的发音与瓦拉别(达诗玛与彭措尼玛)略有区别。参见直巴·尔车和许瑞娟编著:《摩梭语常用词句荟萃》,昆明:云南人民出版社,2003年,第28、102页。

由于两种语言间的构成差别及唱者与解释者相互沟通的不易,进入意译环节后的工作十分费劲,有时面对一个字的准确处理,争论起来竟要花费一两个小时的功夫,最终却不能达成一致,勉强做出的选择也难以令人满意。比如,对于口头的“阿哈巴拉”,达诗玛和彭措尼玛都讲不清楚。达诗玛说它们是一直这么传下来的,不清楚什么意思。彭措尼玛汉语好一些,在海南上过大学,但也解释不了,只说是虚词,不管它。比较为难的如第二段第一句的“达兹固”(da zi gwu)。“固”的词义倒还容易理解,意思是“会”;可对于“达兹”,作为翻译的彭措尼玛最初解释为“日全食”“在一起”;第二天在我们质疑下,才改成接近母语本义的“相遇”“重叠”。他用手比划出两物相叠的样子,解释说,指的是月亮在天上与太阳交叉在一起的那种情景,就是你们说的“日食”。根据他的说法,我们选择了“重叠”,后来考虑到与“歌意”的对应,又改成了“交合”。

此外,第二段末句里的“嘎”(Ga)这个词,译者说它的意思是“换”,指不同事物间的交换、走动,或你来我往;但若以汉字的“换”单独放置在此句里的话,不仅词义含糊,而且还容易产生误读,不如把它改成“配”好些。这样,为了传递其中的歌词含义,经过无可否认的转译加工,达诗玛所唱《阿哈巴拉》的其中两句就被转写成了这样的汉语直译:

太阳月亮(也)会交合

一生不配(的)人难寻

至此,歌词翻译的工作仿佛已经完成。其实不然。为了使汉译语句与实际唱出的意境及乐句相配,我倒愿仿照其在演唱时被拖长的委婉效果,把这两句进一步延伸为更散文化的句式,使之变成:

天上的日月也有交合时刻

人间的情侣哪能不成对双

在我的感受中,这样的延伸似乎更贴近原歌的情貌。由此彰显的词义,不论于诗歌、美学还是人生哲理,无疑都达到了至高境界。它们不仅彰显出与先秦“十五国风”、汉代“乐府”等多脉相承的古歌传统,也毫不逊色于后世中原以名人篇章流传的唐宋诗句。当然此番发挥只是笔者个人的主观作为,在瓦拉别的达诗玛演唱中,所有这些转译和阐释都并不存在,在彼处真实发生的,显然只是当事人才知晓和懂得的原本乐句。那些在摩梭村民之间以唱和听产生的人际互动,不用改编,也无需翻译。

这就回到了母语歌唱的世代传承。

三、由古而今“蛮夷”歌

从地域和语言归属的特点看,我们在瓦拉别采集到的《“阿哈巴拉”日和月》还可联系到更早的时代,比如两千年前以双语形式收录在《东观汉记》里的《莋都夷歌》。此歌为当时被视为“西南蛮夷”之一的“白狼王”首领用“夷语”—也就是当地非汉民族的母语所作,经名叫田恭的官员以汉字记音和汉字意译的方式奉命转写成汉文后,不仅送到了京城献唱,而且被载入官修史册。然当其仅以“推潭仆远”这样的汉字夷音呈现于后世都城时,遇到的情景却匪夷所思。各方名流虽遍读典籍,满腹经纶,却不得不在此等异邦“夷语”前面面相觑,十分尴尬,终究只能是“群相猜测,莫解所谓”。⑲据清代朱彭寿撰写的《安乐康平室随笔》记载,彼时有人以《莋都夷歌》里的“推潭仆远”词句题写为额,悬挂在都门酒肆的店中,额已挂旧,却无人能解。参见[清]朱彭寿:《安乐康平室随笔》卷四,何双生校,北京:中华书局,1982年。其中记曰:“此本夷人语,盖据当时所闻自异域者译成此句,故无意义可言,若但就文字求之,虽百思亦不得其解矣。”

《莋都夷歌》的歌词虽为四言短句的叙说体,表面看说理重于抒情,但在词句的节奏排列上,照样显出了诗句的明快对称,如下:

原词:汉译:

综邪流藩/冬多霜雪

花邪寻螺/夏多和雨

藐得消漓/寒温时适

菌补邪推/部人多有⑳邓文峰、陈宗祥:《〈白狼歌〉歌辞校勘》,《西南师范大学学报》,1981年,第1期,第116页。

如此处转引的例句一样,这首记载久远的《莋都夷歌》一半是汉文,一半记“蛮音”,形成可贵的双语对照,为今日的语言学、民族学及多民族文学的对比研究保留了价值难估的文档。遗憾的是,与《诗经》收录“十五国风”的命运相似,由于缺失了歌声传送和曲谱相配,后世的人无法真切了解它的颂唱实情,从而感受不到白狼王所唱之“夷歌”的真实乐句,也还原不了它的律动节拍。

时光流变,曾一度与《史记》《汉书》并称“三史”的《东观汉记》地位渐被《后汉书》取代,其中所载的《莋都夷歌》被转录进后者的《西南夷列传》里。此后的歌名也慢慢演化成了《白狼歌》。

有关《白狼歌》产生地及其族属的论说不少。20世纪80年代,马学良和戴庆厦通过汉字记音同藏缅语族的语言比较,认为其应与缅语支和彝语支接近。㉑参见马学良、戴庆厦:《〈白狼歌〉研究》,《民族语文》,1982年,第5期。方国瑜考证其歌词记音有90余字与现代纳西语基本相同或相近,且语法结构亦相符,故推断白狼语近于纳西语。㉒参见方国瑜:《方国瑜文集》第四辑,昆明:云南教育出版社,2001年,第63页。江应樑和岑仲勉主张此歌的产生地在凉山,向达则判断为丽江,㉓参见江应樑:《凉山夷族的奴隶制度》“前言”,1948年广州珠海大学边疆丛书影印本,第5页;岑仲勉:《白族源流试探》,《中山大学学报》,1962年,第3期,第1–20页;[唐]樊绰:《蛮书校注》,向达校注,北京:中华书局,2018年,第347页。都与今日摩梭人的生活区域靠近。如果这些推论成立,《白狼歌》即可望与同属于藏缅语族彝语支的“摩梭话”以及至今保存在瓦拉别的民歌传唱间找出联系。那样一来,我们于2015年7月在瓦拉别村里采集到的《阿哈巴拉》等民歌,就不仅仅是某个偏远之地偶然存在的当下现象,而与两千年前便已普遍呈现于西南“蛮夷”里的口头传统,产生了遥遥关联。如今我们在川滇边地进行的“夷歌”采集,早在数千年前便有人做过,区别仅在于态度和方法上的某些差异,充其量仍是一种延续:做得不好,连古人都不如;做得好些,或许称得上有所推进,如此而已。遗憾的是,此种“夷歌”采集的传统,在后世日益凸显中原正统的官学谱系里,不但退居末梢,且时断时续,作为以多民族文学研究为业的学者,不努力使之接续弘扬,又怎能说得过去?

于是,回头自省此次在永宁的民歌调研,就多增了几分历史的厚重。上面说过,笔者把达诗玛所唱的摩梭对歌称为《“阿哈巴拉”日和月》,其中的日月之意,除了强调歌曲对自然物象的美好象征外,多少也隐含着对岁月流逝的感怀。

达诗玛属龙,1964年出生,现在与自己的妈妈、舅舅、妹妹以及她和妹妹的4个孩子及2个外孙子女住在一起。不过虽然在瓦拉别算得上中等规模的母系家屋,但与别家有人外出打工或开设小卖铺等的村民相比,她们以务农为主,称不上富裕。达诗玛没有兄弟,按照摩梭人的习俗,自己的“走访”对象也没和她同居。家里男子少,耕地、喂猪、做饭、打扫、带小孩……各种农活家务无论轻重几乎都是她在做,从早做到晚,很苦,很累。

好在达诗玛会唱歌,从小跟母祖布茨学的,会很多种,很多首。干活时能唱,开心或烦恼时可以唱,以前有机会与心意投合的男子相遇时更可以唱。达诗玛唱歌不是为了歌星那样的登台表演,亦不是为学者进村采集,歌是她生活中的一部分,抑或本即是她的一种生活。她只是为自己唱,与伙伴唱,给情人唱。那样的情景在我们见到她之前,便已依不同的需求和场合一再地循环出现过了。

达诗玛不识汉字,不会乐谱,唱出的歌记录下来却充满诗意,独具韵律。她向我们解释说,这首让我们录制的“阿哈巴拉”平时是要同男子对唱的,女的一段,男的一段,一直比下去,直到其中一个对不出来了,才再由男女合唱结束。

比什么呢?—我们问。

比哪个唱得多、唱得好啊。

在我们的要求下,达诗玛接着上面的起头,自己对唱了一遍:㉔达诗玛唱、彭措尼玛直译,徐新建、梁昭记音、意译。

(以下省去了汉字记音与直译对照)

女唱:七天七夜下了雨,

老鹰翅膀不沾水。

男唱:九天九夜下大雪,

花鹿角上不沾雪。

依照达诗玛的解释,上面段落表示男女双方的斗智,以不同动物来做比喻,显示各自的能干机灵。接下来的部分仍以同样风格持续:

女唱:千里骏马万般好

只是母马弱小驹

男唱:公鹿翻山越岭去

母鹿歇在山脚底

若一轮不分高下,就再接唱下去—

女唱:木桥断就断了吧

湖海之上石桥新

男唱:腐朽木材松最烂

松木里面有黄金

如此循环往返,直到各自尽显风采,交映生辉。可以想见的是,通过这般生动真切的歌声传递,男女双方都自然增加了互知,促进了感情,于是便进入最后彼此的合唱:

男女合唱:银花开来金花开

是不是要同争艳?

银鸟好来金鸟好

喝水是否一起来?

对于已通过对歌情投意合的男女,回答还会有什么疑问呢?当然是—

男女合唱:树干生长不同处

长成树冠枝相连

咱俩号称好朋友

就像溶成茶和盐

最末一句的比喻生动可感。达诗玛和彭措尼玛一起解释说,一对相爱的男女最后就像溶进一个罐里的茶和盐,想分也分不开了。

四、世代传承歌与唱

朴实的表达,情真意切;委婉的歌唱,感人至深—尤其是通过翻译帮助理解其中的歌意之后。经过两天的交流,我们坐在达诗玛家的院子里,慢慢安静下来,那堵隔离彼此的“语言之墙”已悄然打开。永宁的海拔平均2600多米,7月的季节全然感受不到中原的酷热烦闷,加上最近连续降雨,更让人觉得四周清凉无比。村里小学刚放假,孩子们都回家了,往常喧闹声的骤然停止使瓦拉别变得格外寂静。望着远处的延绵群山和蓝天白云,我们赞叹达诗玛的高昂歌喉,感怀于歌中的悠远意境,禁不住请她从头至尾又唱了一遍。达诗玛也很开心,特意回到屋里换上盛装为我们演唱。

作为远道而来的过客,这回我们不再打断,也不吱声,只静静地让荡漾出来的美好呈现眼前,流淌于心。

谱例5《“阿哈巴拉”日和月》㉕瓦拉别村达诗玛唱、彭措尼玛协助翻译,笔者采录,四川大学梁昭协助记词、四川音乐学院夏凡、陈伶协助打谱。

(下略)

早在20世纪90年代初,音乐人类学家萧梅就从音乐生活的角度对摩梭人的民歌做过调研。按照她的介绍和分析,《阿哈巴拉》的曲调虽然只有上下句,歌词却可有很多,因而和一般的民歌一样,“其一首歌的概念是以词的内容划分的”㉖萧梅:《云南摩梭人今日的音乐生活—永宁采风日记(摘录)》,《中国音乐》,1994年,第2期,第69页。。

笔者赞同这样的看法,并由此出发,以歌词内容把达诗玛演唱的这首歌叫做《“阿哈巴拉”日和月》或《阿哈巴拉·日和月》,目的在于体现与其他《阿哈巴拉》的联系和区别。是否妥当,还可商议。至于不得已采用的简谱方式,则留有太多阐释与改进的余地。比如设想一下,如若去掉常规使用的标记及小节线划分或许更好?在笔者听来,达诗玛的歌唱其实没有小节之分,使用或5个升号一类的标记,也是迫不得已。

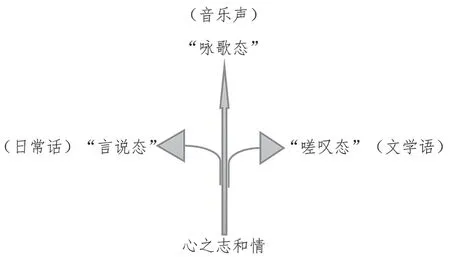

比照《乐记》和《诗大序》的划分,以说话、言志到作诗和咏唱的序列来看,凡能歌唱的民族,其语言必定可依次呈现为“言说”“嗟叹”和“咏歌”等形态。这样,达诗玛所唱的“阿哈巴拉”即可视为摩梭话的“咏歌态”。如要对其加以仔细研究,除了能以人类学的“深描”为基础外,无疑还当分别对应更多的学科,从语言、文学到音乐,缺一不可。

再者,我们还可经由此例见到一种语言从言说开始直到歌唱升华的实践历程,其中不同的语言形态的交叉错落,连为一体,宛如一株亭亭玉立的“母语之树”。

图4 “母语之树”

借助这株“母语之树”的结构关联,再来对特定语言形态加以分析,即不难见到该母语使用和发挥所呈现的实际境况,发现其在特定人群生活中的丰富、生动、完整,抑或残缺、濒危与损伤。无论如何,我们在瓦拉别见到的场景表明,本地母语仍能抵达最高“树梢”处的“咏歌态”,从而保存着“摩梭话”的结构完美。对比我们所在的现代学府,如拥有数万知识人的综合大学,你能在其中找出几人像达诗玛这样,通过出自内心的演唱抵达母语“树梢”?在我经验中,几乎没有。

话说回来,无论我们的上述采集记录多么仔细,其实都不是其在瓦拉别村民生活中的本相。生活中的民歌能面朝镜头,边唱边译,同时加上汉语注音?现实里的民歌需要对着镜头一遍遍地反复?此外,被称作《阿哈巴拉》的男女对唱能够仅由达诗玛独自完成?

回答是否定的。上述场景的前二者是因外来的学术之需才不得以出现的某种扭曲;至于对歌,我们由衷地期盼见到真实的男女对唱,无奈村里与达诗玛对唱的男子外出打工,会唱的都找不到。就连给我们做翻译的彭措尼玛也一句都唱不了,此前甚至不知道本村有这样的歌曲流传。他家里开了接待游客的客栈,遇到尊贵一点的客人到访,几个姐姐在酒桌争相献上的也多半是从外面学来用汉语演唱的“新民歌”。那些歌我们在彭措尼玛家听过几次,表面上也高昂激情,多听几遍便能觉察热闹后面的逢场作戏。

所以严格说来我们的收获虽是实地采录,却算不上文学生活或音乐民俗的现场反映,离“阿哈巴拉”的真切情景还有很大差距。㉗近年也有学者深入永宁一带进行作现场考察,记录了“阿哈巴拉”与摩梭人成年礼仪相结合的载歌载舞情形,可惜未对相应的歌辞含义及场景区分加以分析。参见杨敏:《中国西南摩梭的阿哈巴拉:表演、表述和意义》,《音乐探索》,2013年,第2期。相对而言的场景实录笔者也曾做过,但在顾及歌唱程序及民俗背景的完整再现时,对于每首出场的词曲细节却又粗略带过—在整体与局部之间总是顾此失彼,难以两全,甚是遗憾。参见徐新建:《沿河走寨“吃相思”—广西高安侗族歌会考察记》,《民族艺术》,2001年,第4期。

结 语

经过20世纪以来各学科工作者的采集研究,有关《阿哈巴拉》的论述已累积不少㉘参见殷海涛:《采自“女儿国”里的歌:云南摩梭人的民歌》,《音乐探索》,1987年,第2期;张金云:《摩梭民歌简介》,《中国音乐》,1991年,第2期。。其中一首被介绍为“摩梭人山歌”的创作歌曲,赢得了文化部主办的中国艺术节“群星奖”㉙余结红:《精品节目尽展民族风情:云南省群星奖获奖作品12场巡演惠基层》,《中国文化报》,2014年10月22日。文章报道说“巡演节目以第十届中国艺术节群星奖获奖作品为主”,其中,“备受好评的小合唱《阿哈巴拉》以云南泸沽湖畔摩梭人的山歌《阿哈巴拉》为基调,以无伴奏女声合唱形式,展现了泸沽湖秀美的湖光山色和独特的人文风情”。,另一首则以“纳西族民歌”为名收入教育部统编教材的小学课本,让各地儿童学习传唱㉚《阿哈巴拉》的类型之一被当作纳西族民歌收入教育部统编教材小学三年级音乐课本,名为《妈妈的歌》。在为教师编写的音乐教案里,包含有这样的提示:“纳西族是我国西南地区的少数民族,主要聚居于云南省丽江纳西族自治县,其他分布在该省的宁蒗、中甸和四川省的盐源、木里等地。纳西族的民间音乐有民歌、歌舞音乐和民族器乐等。”参见《人教版三年级上册音乐教案〈妈妈之歌〉》:(https://new.060s.com/article/2014/03/26/873129.htm),2014年3月26日。。然而,对照在不同场景呈现的诸多差异,不得不触及民歌传承的更深部分,追问一系列根本的问题,如:什么才是民歌本体?词意、乐音还是风俗?㉛有关“民歌本体”的问题值得讨论。也就是需要追问什么才是歌的本体?是文学、音乐、民俗抑或其他?对此,文学、音乐和民俗研究者们的看法不一,每每各执己见。若从人类学出发,依笔者之见,与歌唱相关的各层面不可分离,如果一定要从本体意义上加以确定的话,只能视其为“合成本体”。在这方面已有学者做过相关讨论。参见樊祖荫:《为民歌正名—兼谈民歌的传承、传播与发展》,《中国音乐》,2019年,第1期;高贺杰:《论语音在鄂伦春人歌唱建构中的作用》,《中国音乐学》,2011年,第1期。后者阐述歌唱行为中语音与乐音的交融,并引梅利亚姆的观点,强调彼此作为整体之局部的交互作用。“阿哈巴拉”之歌为什么而唱?“达诗玛们”的歌声缘何而起?如果失却了民歌所需的生活场景,摩梭人的母语歌唱还能否为继?

问题错综复杂,须细致辨析方可逐一求解。在笔者的初步观察里,答案绕不开一个核心词语:情感。

随着20世纪50年代以来对泸沽湖“母系社会”的介绍增多,外界对摩梭人的兴趣日益聚焦于“走婚”,并由此停留于对“性”的好奇。其实通过辨析民歌,不难发现,“性”只反映了当地民俗的一个方面,而与之密切关联的另外一面就是情。在这意义上可以说,性情结合,才是摩梭“走访”的动因。比如在达诗玛为我们唱的歌里,在男女对唱、抒发情怀的《阿哈巴拉》之外,就还有表达独自思念的“相思歌”,如:

女人在家思念男人的歌㉜达诗玛唱、彭措尼玛译,徐新建、梁昭采录。

与《阿哈巴拉》一样,此歌的格式也是七言,曲调用循环反复的上下句。歌词多用自然事物来做比喻和衬托,汉语的意译㉝达诗玛唱、彭措尼玛直译,徐新建、梁昭采录、意译。如下:

高山杉树哈达飘

就像情人手招摇

高山布谷声声吵

就像情人把我召

心怀思念的女子独自在家,遥望山上不时飘动的杉树枝条,触景生情,仿佛见到自己的恋人在遥遥召唤;听见山里咕咕叫唤的布谷鸟声,如同闻见情侣发出相见信号。联系到在摩梭社会普遍存在的“走访”习俗㉞“走婚”是外界对摩梭两性交往方式的一种说法。蔡华教授认为这是不对的,因为当地文化体系中没有婚姻观念和形式,因此只能叫“走访”(当地话叫tisese)。此处采用蔡华教授的用语。其他引文则尊从作者,照用“走婚”。参见蔡华:《婚姻制度是人类生存的绝对必要条件吗?》,《广西民族学院学报》,2003年,第1期,第2–3页。—即恋爱的男女不同屋居住,歌中所唱的别离、遥望和相思便显出了独具特色的意味:由于分,所以聚;不在一起,故而呼唤;聚后别离,思念即起。并且辞表意,歌传情,通过声音,彰显念想,借助诵唱,舒缓愁绪……

资料显示,时至20世纪50年代,瓦拉别所在的温泉乡“走婚”比例高达90%。其后虽有过一两辈人的时代变异,但到了20世纪90年代,曾经结婚的家庭约有30%左右的离婚,“离婚之后的人们大多回复到摩梭走婚的古老习俗中”㉟参见王贤全、石高峰:《嬗变与复兴:一个母系文化村落的人类学学考察—以丽江宁蒗县瓦拉别村为例》,《云南社会科学》,2019年,第2期。。

于是,若与当地的风俗传统连为一体,便更能理解“摩梭情歌”的特点和意义。在这里,作为生活的不可或缺部分,文学促进了情感的延伸,或者换句话说,文学生活为摩梭人的性爱往来提供了功能支撑。㊱“文学生活”是学界日益关注的议题。作为《中国多民族文学的共同发展研究》的项目主持,笔者也参与了其中的相关论述。参见徐新建:《多民族国家的文学生活》,《中外文化与文论》,2013年,总第25期;钟进文、徐新建等:《中国少数民族文学生活:多学科对话》,《文化遗产研究》,2016年,总第7辑。

20世纪30年代,随国民政府民族考察团到永宁考察的周汝诚对当地“麽些民族”做过专题调研。他的结论是该民族的人们“多半借着歌谣来表达自己的意志和人生观”。周汝诚观察到,当地民歌在形式上多是男女对唱,“歌声清脆动听,大有遏云绕梁的水平”;所唱的劳动歌,边作边唱,“苦中作乐,以减少疲劳”;而相互抒发的情歌则与男女间的性爱关联:“唱着跳着,心心相印,缔结了‘欧休’关系。”㊲周汝诚:《永宁见闻录》,载云南省编辑组编:《纳西族社会历史调查》二,北京:民族出版社,2009年,第148–194页。

周汝诚记录的“欧休”(ΛçiΛ)就是后人写为的“阿夏”,系当地村民的母语,意指“摩梭”传统中“走婚”(走访)习俗的两性伴侣。㊳有关“摩梭”族别及“走访”或“走婚”的话题涉及较多,需另文讨论,参阅笔者《中国多民族文学的共同发展研究》中的“瓦拉别考察报告”部分(未刊稿)。

田野归来,回到大学课堂。在川大博士研究生的文学人类学课程里与大家讨论本雅明焦虑的“灵韵”(aura)问题。20世纪中叶,欧洲的思想家、美学家担忧机器复制时代会导致艺术品的内核消逝。他们以绘画风景向照片印刷的变异为例呼吁关注艺术的“灵韵”。㊴参见〔德〕瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin):《机器复制时代的艺术作品》,王才勇译,北京:中国城市出版社,2002年。本雅明使用的“灵韵”原指圣像作品中环绕圣人头顶的光晕,用以表示神秘韵味与膜拜之感,在知识谱系上可与“万物有灵”论相通。㊵参见方维规:《本雅明“光晕”概念考释》,《社会科学论坛》,2008年,第9期。方的译文将aura译为“光晕”。有关讨论可参见孟凡行:《灵韵的发生—本雅明艺术理论新探》,《民族艺术》,2019年,第1期。然而如若把这个概念更宽泛地解释为人与场景的灵气关联的话,与“阿哈巴拉”代表的情歌诵唱相比,本雅明所说的那些艺术(品)其实已经异化—真正的灵韵只存于有灵气的生命之间,也就是只显现为情意互动的心心相印。

如果一定要用“艺术”这样的术语指称的话,《阿哈巴拉》的“艺术”非现代的舞台扮演可比,更不屑与商业仿作并提,而是和乾坤同构,与生命并行。歌中诵唱的“日”“月”也不仅是比喻和象征,更不是可复制的绘画摄影,而是与人类生死关联的存在整体。于是,才会有由心涌出并诵唱为歌的物我交映:

原歌:意译:

尼咪嘿咪达兹固 天上的日月也有交合时刻

狄查茅嘎荷茅都 人间的情侣哪能不成对双