全生物降解膜的降解及其对马铃薯产量性状的影响

贺鹏程,刘宏金,魏 静,张怀平,王玉龙,张 雷,郭晓宇,陆大连

(1.乌兰察布市农业技术推广站,内蒙古 集宁 012000;2.内蒙古农村生态能源环保站,内蒙古 呼和浩特 010000;3.察哈尔右翼前旗农业技术推广中心,内蒙古 土贵乌拉 012200)

近年来,乌兰察布市的马铃薯产业发展迅速,其种植面积在全国四大马铃薯主产区中位居地区级前列,也是内蒙古马铃薯主产区,素有“中国薯都”之称。乌兰察布市马铃薯生长季一般在5—9月,生育期间骤然降温和降水分配不均,该地区经常遭受干旱、低温、冻害等气象灾害,造成马铃薯产量年际间波动较大[1]。地膜覆盖栽培技术在增温保墒、保水保肥、改善土壤理化性质、增产增收等方面效果显著,在农业生产和水土资源高效利用方面发挥了重要作用,是我国发展现代农业、实现增产增收的一项重要技术措施[2]。但是,随着地膜使用量的急剧增加,地膜残留污染问题也日趋严重,残膜成了土壤污染源之一。随着地膜投入量的不断增加,越来越多的残膜留在土壤中,给农业生产以及农田生态环境带来了严重的负面影响,造成耕地质量下降、农事操作受阻以及作物减产等一系列问题[3-5],而发展绿色环保的全生物降解地膜将是未来解决农田“白色污染”这一难题的理想途径[6-8]。与普通地膜相比,全生物降解膜除了具有保温、保肥、保墒、防霜冻等普通地膜所具备的优点外,还可以通过微生物进行降解,以减少对土壤和自然环境的污染。本试验对比了不同全生物降解膜的降解特性及其对马铃薯产量性状的影响,旨在为乌兰察布市全生物降解膜的推广和示范提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验于2018年5—9月在内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗某生态基地进行。基地位于内蒙古高原阴山南麓浅山丘陵区,平均海拔1 300 m,属大陆性季风气候,区域内干旱少雨,昼夜温差大,气候冷凉,年平均气温2~5 ℃,全年≥10 ℃有效积温为2 403 ℃,无霜期90~115 d,年平均降水量仅为360 mm,降水总的特点是雨量少、且季节分配不均匀,雨水多集中在7—9月,雨热同季。

1.2 试验材料

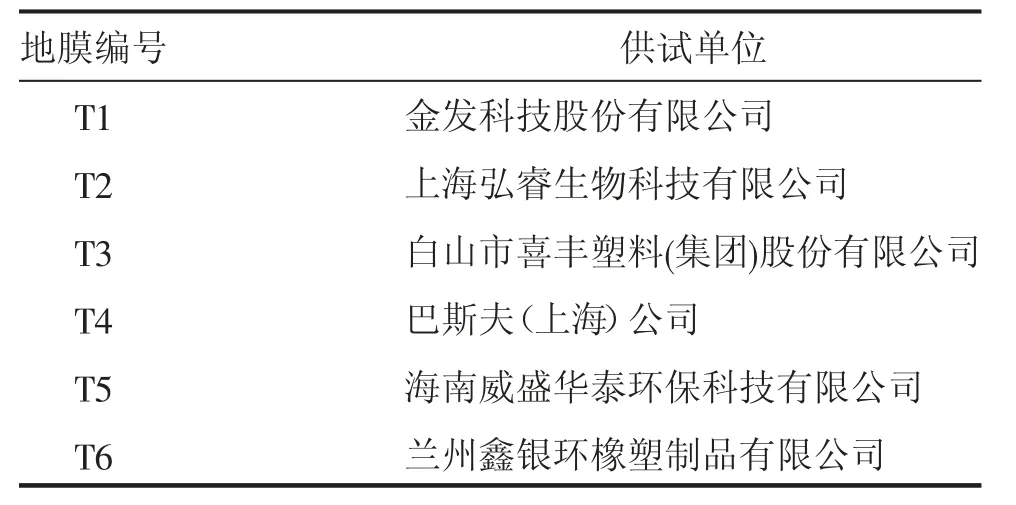

试验所用马铃薯品种为大西洋,6 种地膜编号及来源见表1,普通地膜购自当地农资经销店。

表1 供试全生物降解膜的来源

1.3 试验设计

试验共设8 个处理,分别为6 种不同厂家的全生物降解膜(T1、T2、T3、T4、T5、T6)以及普通地膜(CK1)和裸地无膜(CK2)。地膜规格均为宽80 cm、厚0.01 mm 的黑色地膜。试验采用随机区组排列,每个处理重复3 次,共24 个小区(图1)。每个小区长20 m、宽4 m。种植作物为马铃薯,起垄覆膜种植,大行距70 cm,小行距30 cm,株距为30 cm。整个作物栽培区四周设置保护行。播种时间为5月11日,出苗时间为6月6日,测产(收获)时间为9月17日,基肥用氮磷钾复合肥(12-20-16)900 kg/hm2,种肥用氮磷钾复合肥(12-20-16)600 kg/hm2,追肥用硝酸钙镁300 kg/hm2和硫酸钾600 kg/hm2。播种的同时覆膜。

1.4 样品采集与测定方法

全生物降解膜田间降解情况采用目测法,将地膜降解过程分为5 个阶段,第1 阶段:从覆膜到垄(畦)面地膜出现多处≤2 cm 自然裂缝或孔洞(直径)的时间为诱导期;第2 阶段:2 cm<垄(畦)面地膜出现≤20 cm 自然裂缝或孔洞(直径)的时间为开裂期;第3 阶段:垄(畦)面地膜出现>20 cm 自然裂缝或孔洞(直径)的时间为大裂期;第4 阶段:地膜柔韧性尽失,垄(畦)面地膜出现碎裂,最大地膜残片面积≤16 cm2的时间为碎裂期;第5 阶段:垄(畦)面基本见不到地膜残片的时间为无膜期。通过定期观测,记录地膜形态以及表面的变化情况。

土壤温度采用美国产HOBO water Temp Prov 2温度记录仪测定,温度记录仪埋设深度为10 cm,设置为每60 min 记录1 次,每个处理放置1 个温度记录仪。

产量性状测定:每个小区取6.67 m2,测定其大小薯重量,并记录大小薯个数。大薯是指重量≥150 g的马铃薯,小薯是指重量<150 g 的马铃薯。

1.5 数据与分析

采用OriginLab 8.5 软件作图,并用SPSS 19.0进行单因素方差分析(One-way ANOVA)。

2 结果与分析

2.1 不同全生物降解膜的田间降解情况

供试的6 种全生物降解膜田间降解情况观测结果表明(表2),降解的诱导期最早出现在播种后36 d,最晚出现在播种后85 d,各处理均未进入无膜期。其中,T3 和T1 处理分别到85、125 d 时进入大裂期,CK1、T4 和T2 处理到95、105、126 d 时进入破碎期,T5 处理105 d 进入开裂期后直至测产也未进入大裂期,T6 处理85 d 时进入诱导期后直到测产也未进入开裂期,所有降解膜直到收获期也没有进入无膜期;除T3 处理外,其他处理进入诱导期的时间均晚于CK1;T1、T2、T3 和T4 处理进入开裂期和大裂期的时间均晚于CK1。总体来看,各个降解膜以T2 和T4 降解效果较好,T1 和T3 处理次之,T5 和T6 降解效果较差。

表2 全生物降解膜覆盖部分降解阶段记录结果 单位:d

2.2 不同全生物降解膜对土壤温度的影响

土壤温度对于马铃薯前期生长十分重要。马铃薯性喜冷凉,不耐高温,生育期间平均气温以17~21 ℃为适宜。块茎形成的最适温度为20 ℃,块茎增长的最适温度为15~18 ℃,20 ℃时块茎增长速度减缓,昼夜温差大,有利于块茎膨大,特别是较低的夜温,有利于茎叶同化产物向块茎运转。

由图2 可知,在马铃薯生育前期(5—6月),各覆膜处理的土壤温度均显著高于裸地无膜(CK2)处理(P<0.05),由于降解地膜开裂程度微小,保温效果与普通地膜(CK1)相比差异不大,且全生物降解膜处理的土壤温度略低于普通地膜(CK1)覆盖,但差异不显著(P>0.05)。进入7月,各降解膜处理的土壤温度为19.67~20.99 ℃,均低于普通地膜(CK1)和裸地无膜(CK2)处理,T5 处理在7月土壤温度最低,为19.67 ℃;进入8月,T4 处理土壤温度达到最低,为20.06 ℃,且与T2 处理差异达显著水平(P<0.05)。这时降解膜已经进入降解过程,表面出现孔隙裂隙,有利于膜面上下热量交换和空气流通,同时,降解膜在地表形成遮挡,可能降低了太阳辐射能向土壤传递。进入收获期,各个降解膜处理土壤温度为15.22~15.70 ℃,T4 处理土壤温度最低,为15.22 ℃,T3 处理土壤温度最高,为15.70 ℃,普通地膜(CK1)和裸地无膜(CK2)处理的土壤温度分别为15.88、15.31 ℃。

2.3 不同全生物降解膜对马铃薯产量性状的影响

由表3 可知,与裸地无膜(CK2)处理相比,覆膜有利于通过提高结薯个数达到增产的目的,且各覆膜处理马铃薯的大薯个数、大薯重、产量和商品薯率均显著高于裸地无膜(CK2)处理(P<0.05)。其中,T1处理大薯个数最多,为138 个;T4 处理大薯重和单薯重最高,分别为286.61、180.75 g;T6 处理小薯个数和结薯个数最多,分别为133、245 个;CK1 处理小薯重最大,为88.54 g;T2 处理商品薯率最高,为82.26%。除T2 处理外,其他全生物降解膜覆盖处理的大薯重和产量均显著高于普通地膜(CK1)处理(P<0.05),其中,以T1、T4 和T5 处理增产幅度最大,较普通地膜(CK1)处理分别提高12.89%、15.51%、15.76%,较裸地无膜(CK2)处理分别增产39.12%、42.35%、42.65%。从结薯个数来看,全生物降解膜处理结薯个数普遍显著高于普通地膜(CK1)和裸地无膜(CK2)处理,这可能与降解膜在马铃薯块茎形成期对于土壤温湿度的综合调节影响有关。从单薯重来看,其与产量结果大致呈正相关性,说明降解膜对单薯重具有一定的正向影响。从商品薯率来看,降解膜处理均明显高于裸地无膜(CK2)处理,但是与普通地膜(CK1)处理则差异不大,这主要与普通地膜结薯数量有直接关系。

表3 全生物降解膜对马铃薯产量及其产量性状的影响

3 讨论与结论

3.1 全生物降解膜的田间降解情况

不同全生物降解膜的降解程度不同。本试验结果表明,T2 和T4 处理的降解效果较好,覆膜后大约50 d 可以观测到降解效果,T1 和T3 处理降解效果次之,T5 和T6 处理的降解效果不明显,可能与降解膜成分配比有关[9]。

3.2 全生物降解膜对土壤温度的影响

试验区降水量少,蒸发量大,早春土壤温度较低,降解膜覆盖达到了良好的增温保墒效果。本试验结果表明,随着马铃薯生育期的推进,各个处理土壤温度呈先增后减趋势,在马铃薯膨大期土壤温度达到最高,进入成熟期后土壤温度急剧下降,这也与当地气候特点相吻合。与裸地无膜(CK2)处理相比,全生物降解膜和普通地膜(CK1)处理在马铃薯生育前期显著提高了土壤温度,这是由于覆膜使得大气与地表形成隔离层,透过太阳辐射进行了热量交换,从而提高表层土壤温度[10-12]。此外,与普通地膜(CK1)处理相比,全生物降解膜覆盖的土壤温度略低,这可能与降解膜的成分和通透性有关,也更有利于马铃薯这种喜凉作物的生长[13]。降解膜覆盖马铃薯在整个生育期表现出前期的保温性以及在7、8月高温季节的低温特点,进入成熟期与裸地无膜(CK2)处理地温相当,这样的土壤温度调节作用,与马铃薯前期营养生长、后期营养器官膨大及营养物质积累对于温度的生理要求也更为吻合,有利于马铃薯地上部分快速生长、产量形成和固形物的积累。

3.3 全生物降解膜对马铃薯产量性状的影响

覆膜能够不同程度地提高马铃薯产量。本试验结果表明,与裸地无膜(CK2)处理相比,各覆膜处理均显著提高了马铃薯产量,以T5 处理提高幅度最大,单产可达58 950 kg/hm2,增产率为42.65%;与普通地膜(CK1)处理相比,除T2 处理外,T1、T3、T4、T5和T6 处理均显著提高了马铃薯产量,增产率分别为12.89%、5.55%、15.51%、15.76%和7.81%。同时,全生物降解膜处理在大薯个数、结薯个数、单薯重等产量性状上均表现出明显的优势,在商品薯率方面整体高于普通地膜(CK1)且明显高于裸地无膜(CK2)处理。这可能是由于生物降解膜材料的特殊性,在马铃薯的块茎膨大期,膜面会出现降解裂口,增加膜下土壤的透气性,在后期降水量偏多的情况下有效降低土壤的含水量,从而降低烂薯的发生,且疏松的土壤更加有利于马铃薯块茎的膨大,为马铃薯的高产提供了必要的环境条件;也可能是由于全生物降解膜处理提高了平均单薯重,从而提高了马铃薯的经济产量和经济效益[14]。

总体来看,本试验中的6 种全生物降解膜有与普通地膜相似的增温保墒和促进马铃薯增产的生态学效应,其中降解效果以T2 和T4 处理最好,产量提高幅度以T1、T4 和T5 处理效果较好。综合全生物降解膜的降解情况以及马铃薯产量、商品薯率的表现认为,全生物降解膜具有代替普通地膜的生产潜力,且就目前试验结果来说,建议在乌兰察布市使用T4 降解膜。同时,在实际农事操作过程中也发现,降解膜在收获过程中,相对于普通地膜来说对挖掘阻力较小,且不会发生较为严重的机械缠绕现象。未来研究还需要明确不同降解膜完全降解的时间、降解产物对土壤理化性质和微生物等的影响,以及土壤微生物对降解膜降解效果的作用。再者,由于马铃薯整个生育期间需不断增温,中耕后降解膜作用较小,因此,今后可选择白色或者蓝色降解膜与黑色降解膜对比;同时,应结合乌兰察布地区的气候特点、土壤类型和相应的栽培管理方式进行改进。