宜居黄河科学构想*

彭建兵 兰恒星② 钱 会 王文科 李荣西 李振洪 庄建琦 刘 鑫 刘世杰

(①长安大学地质工程与测绘学院, 西安 710054, 中国) (②中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室, 北京 100101, 中国) (③长安大学水利与环境学院, 西安 710054, 中国) (④长安大学地球科学与资源学院, 西安 710054, 中国)

0 引 言

黄河发源于青藏高原,全长5464ikm,流经9个省区,流域人口占全国30.3%,国内生产总值占全国26.5%,是3000多年的全国政治、经济和文化中心。黄河流域是连接青藏高原、黄土高原、华北平原的生态廊道,拥有三江源、秦岭、祁连山等多个国家公园和国家重点生态功能区,构成了我国重要的生态屏障(图 1)。黄河流域又是我国重要的经济地带,粮食和肉类产量占全国1/3左右,煤炭、石油、天然气和有色金属资源丰富,煤炭储量占全国1/2以上,是中国西气东输、西电东输、能源东运的主要战略地区(张贡生, 2019)。黄河流域多民族聚居,经济社会发展相对滞后,贫困人口相对集中,特别是上中游地区,是打赢脱贫攻坚战的重要区域。因此,保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计(习近平, 2019)。

黄河横跨我国北部,以其活跃的地质构造、强烈的内外地质动力作用、特殊的地貌演化过程、复杂的灾害发育规律、多变的水土水文特征、矛盾的人地耦合关系,使其成为研究中国乃至亚洲地貌演化、地表响应、水土流失及成灾机制、人地关系及人地系统评价的重点、难点区域。在我国关于治理黄河的研究,从史前神话就开始了,著名的大禹治水治的就是黄河。从远古时代的“疏川导滞”到战国时期的“宽立堤防”,从汉代的“贾让三策”到宋代的“兴筑遥堤”,以及明末潘季驯提出的“束水攻沙”,清代靳辅和陈璜提出的“以水攻沙”。在国外,早在1878年,比利时学者Mossman和Guppy便对黄河水文特征及泥沙和水量关系展开研究(Mossman, 1878; Guppy, 1880)。

图 1 黄河流域示意图Fig. 1 Schematic diagram of the Yellow River Basin

在黄河地质安全方面,朱显谟(1958)、刘东生等(1962,1978)、朱照宇(1989)、李荣西等(1994)、郭正堂等(1994,1996)、李吉均(1996)、崔之久等(1998)、胡春宏(1999)、杨守业等(1999)、彭建兵(2002a,2002b)、彭建兵等(2004)、安芷生等(2006)、Miao et al.(2010)、张信宝等(2018)、Peng et al.(2018, 2019a,2019b)等国内外著名学者对黄河流域地质地貌演变特征、区域地壳稳定性及灾害发育规律等方面进行了研究,在黄河流域构造背景、四期九亚期水系演化、黄河流域古环境及古气候变化、黄河溯源侵蚀过程、黄河沉积地质历史、地质灾害分布及成因等方面取得了丰硕成果。但目前地质灾害发育规律与风险预测多主要以省市区域或内河流域为研究对象,专门针对黄河全流域系统的灾害时空分布规律与风险预测的研究相对较少。尤其是在黄河流域谷地强震危险性评价,黄河流域沟壑区地质灾害活动性及黄河中上游崩滑流分布特征及风险评价等方面。

在黄河绿色水文方面,张宗祜等(1996)、傅伯杰等(1999)、钱会等(2007, 2010)、王文科(2004a,2004b)、孙建中(2005)、孙才志等(2004)、崔亚莉等(2004)、刘昌明(2002, 2004),为分析黄河流域地下水分布特点及水文地质结构空间变异规律,奠定了良好的基础。李爱华等(2017)、李晓英等(2019)、Wu et al.(2019)利用GRACE和GLDAS数据分析黄河流域部分区域年水储量的空间和季节性变化特征进行了研究。但黄河流域水资源问题错综复杂(王浩等, 2019),针对地表地下水循环规律的相关研究无论是深度还是广度都远远不足,且黄河流域的各种水环境问题日益严峻。目前虽然部分地区已经建立了区域水安全评价体系,但是水环境变化与社会经济发展的关系研究较少,尚缺少针对黄河流域这样的大尺度流域水安全与经济高质量发展综合评价体系的建立。

在黄河生态方面,黄河源草甸在全球气候变暖和人为活动的干扰下,已有30%的草场出现不同程度的退化(牛亚菲, 1999)。高山草甸、湿地、高寒草地面积急剧下降,而高寒荒漠化草地却增加了261.52%(Wang et al.,2001)。目前,针对黄河生态退化问题,缺乏从未来气候变化-生态系统-水资源安全等一体化综合研究,难以定量评价未来气候变化对青藏高原生态系统和水资源安全的影响程度,更缺乏应对风险的措施研究。而针对黄河特有的水土流失问题,从20世纪50年代以来,植树造林、小流域治理和三北防护林建设、退耕还林工程等治理工程成效显著。然而仍存在治理程度存在区域差距、生态环境改善与民生问题兼顾不足、治理方案不够系统综合等问题。

在黄河人地关系方面,黄河流经的青藏高原、黄土高原地区人类活动与环境变化的相互作用是我国人地关系的重点研究领域(陈发虎等,2017;姚檀栋等,2017),但目前仅对渭河流域(张洁等, 2010a,2010b,2010c; 康艳, 2013)、汾河流域(荆莹, 2012)等小流域或者一些大城市和整个省份做过人地关系状态评价(夏可慧等, 2015),或者是对单要素(主要是水和土地要素)的承载能力评价(彭少明等, 2007; 于瑞宏等, 2011; 李小建等, 2012; 樊杰等, 2020)。相对缺乏基于多因素、多空间尺度、系统的从全流域层面对人地关系状态的整体把握,及人地系统评价、实证和调控等方面的研究,导致对黄河流域现代人地关系多尺度多方位的认知相对不足。现有人地关系理论和方法研究也存在三多三少的状况:(1)定性研究多,定量研究少; (2)单一要素研究多,综合系统研究少; (3)构建指标体系较多,人地关系内涵表征少,关注人地关系区域交互转移问题的较少。

在黄河智慧信息采集决策方面,“天-空-地”观测技术已被广泛应用于黄河流域。以InSAR、GRACE为代表的卫星遥感在大范围监测方面表现突出,成为重大灾害检测识别的重要数据源(Xu et al.,2013; 李振洪等, 2019)。但黄河流域现存的时空数据采集存在持续时间短,观测成果零散,点与面脱节等问题。常用的基于语义融合方法(概率依赖法、迁移学习法),难以克服黄河流域多源异构数据也存在模态间语义鸿沟深、尺度差异大、面向任务广的新问题(Dai et al.,2009; Polani, 2013; 庄福振等, 2015; Dang et al.,2017)。现有的智能决策辅助系统数据和信息容量也通常只能满足某一特定的应用需求,面对海量、多源异构的黄河时空大数据以及多样化的黄河规划应用需求,亟需开发以大数据为驱动、高效率、高精确度的面向应用场景的智能决策辅助系统。

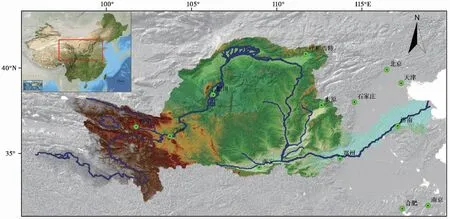

图 2 黄河流域主要活动断裂、历史地震及主要地质灾害Fig. 2 Main active faults, historical earthquakes and geological hazards in the Yellow River Basin

当前黄河流域仍存在地质灾害频发、生态环境脆弱、水文水资源匮乏等突出问题。究其原因,是整个流域的深层致灾机理不明、生态响应规律不清、资源调控配置不合理。在黄河流域生态保护和高质量发展提升为重大国家战略之时,迫切需要站在地球系统科学前沿,研究在气候变化和人类强烈活动协同驱动下,黄河流域地球圈层相互作用的人地失调的地质环境效应与人地协调的地质安全保障策略,为黄河流域生态保护与高质量发展战略的实施、为建设造福人民的宜居黄河提供科技支撑。对此本文提出“宜居黄河”科学构想,并从科学问题、科学架构、研究内容、科学内涵、愿景目标5个方面进行具体阐述。

1 黄河流域面临的挑战和地球科学问题

1.1 黄河流域高质量发展面临的挑战

黄河流域横跨了青藏高原、黄土高原和华北平原等3大地貌单元,洪水灾害、地震灾害、旱涝灾害、暴雨地质灾害、土地退化灾害频发,是我国地质环境最为复杂、生态环境最为脆弱的地区之一(苏人琼等, 1996; 彭建兵, 2004)。黄河流域活跃的地质构造、快速的地表过程、频发的地质灾害、多发的水土流失、严重的土水污染、脆弱的生态环境、低效的资源利用等地质、生态和资源问题,对实现黄河流域生态环境保护和高质量发展战略带来严峻的挑战。

黄河流域穿越青藏高原东北构造活动带、南北地震带等构造异常活动地带,处于3大构造交汇处,断裂密集分布、断层活动频繁,大震多发(图 2)。例如著名的海源地震(MS8.5)、平罗地震(MS8.0)、通渭地震(MS7.5)、古浪地震(MS8.0)、天水地震(MS8.0)、临汾地震(MS8.0)、洪洞地震(MS8.0)、华县地震(MS8.25)等(Zhang et al.,1995; Bowman et al.,2003; Zhang et al.,2007; Lin et al.,2015; Xu et al.,2016; Sun et al.,2017; Wang et al.,2018; Han et al.,2019; Xu et al.,2018)。1920年8.5级海源大地震,伤亡人数超过2×105,诱发滑坡数量超过1×105, 51个堰塞湖保留至今(Zhuang et al.,2018)。

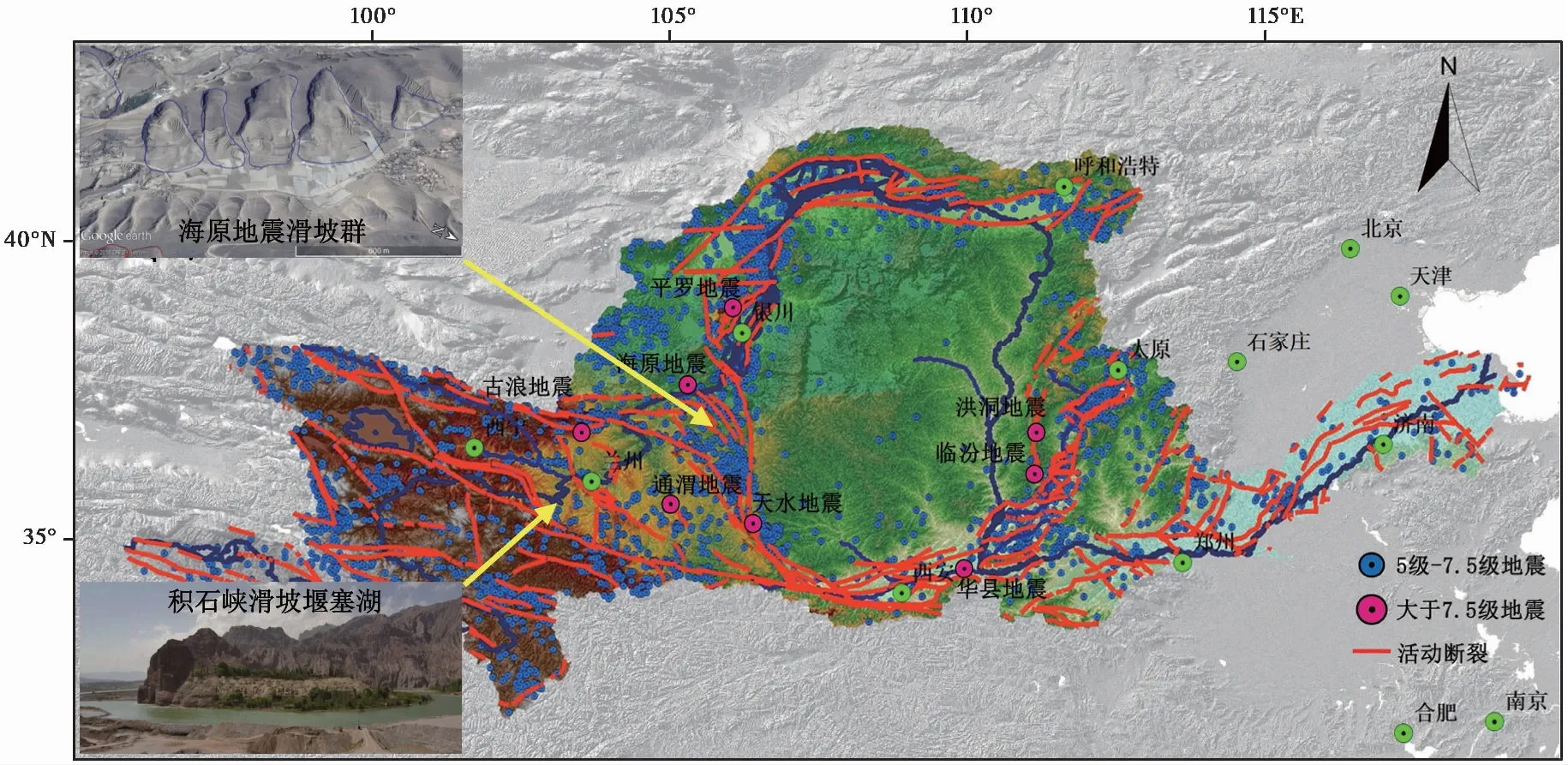

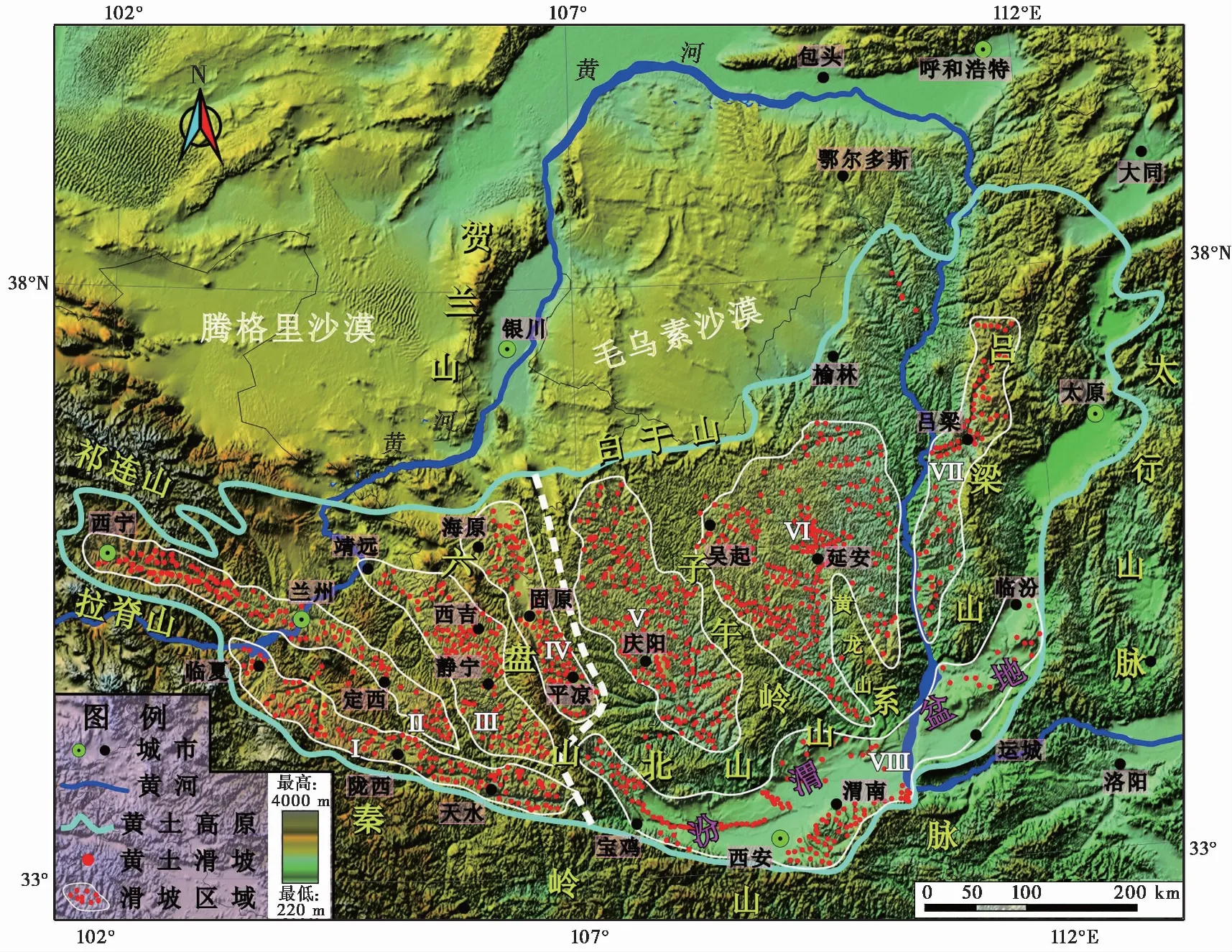

图 3 黄河流域黄土高原滑坡灾害空间分布(据Peng et al., 2019b)Fig. 3 Spatial distribution of landslides in the Loess Plateau of the Yellow River Basin

黄河流域穿越了大型地质灾害发育最密集的青藏高原东北部和黄土高原,占全国地质灾害的1/3以上。流域内大型滑坡、泥石流等灾难性地质灾害分布广、类型多、突发性强(彭建兵等, 2014, 2016)(图 2, 图 3)。据统计晚更新世以来发育了116处特大型滑坡,总方量达1×1011m3,这些滑坡均堵塞黄河,并溃决形成超大洪水,对黄河中下游带来毁灭性灾难,对中华民族文明的发展和延续造成了严重灾难。例如黄河上游积石峡滑坡对古代中国历史文明发展产生了巨大影响(Wu et al.,2016; Huang et al.,2017)。

黄河横跨干旱、半干旱区域,流域内分布着我国主要沙漠、干旱戈壁等生态环境异常脆弱地区,土地退化、水源涵养能力降低,生态系统功能丧失等灾害频现。黄河上游水灾多发、侵蚀强度大(邵明安等,2000),导致黄河流域成为我国水沙灾害、水土流失最严重的流域(图 4)。内外因素共同作用下,黄河下游在历史上曾发生了1500多次决口事件,以及至少26次大型改道事件(沈怡等, 1935; Wang et al.,2011),最大洪水事件排放量达42i900im3(Yang et al.,2000)。泥沙堆积导致地上悬河和断流风险依然严重。虽然1950~2005年间,在气候变化和治理措施的影响下,黄河泥沙负荷的逐步减少(Saito et al.,2001; Wang et al.,2007; Wang et al.,2015)。但受生产力水平等制约,再加上人为破坏(Mostern, 2016),黄河水灾频发、屡治屡决的局面始终没有根本改观。

图 4 黄河中游水土流失问题Fig. 4 Soil erosion in the middle Yellow River

图 5 黄河上游生态退化问题Fig. 5 Ecological degradation in the up Yellow River

黄河流域的水资源开发利用率高达80%(张宁宁等, 2019),远超一般流域40%生态警戒线; 黄河流域水资源总量在2000~2015年,平均天然径流量为541.75×109im3,仅占全国河川径流量2%,人均年径流量473im3,为全国人均年径流量23%,却承担全国耕地面积15%的供水(张海敏等, 2004),并且还要承担流域外调水任务,水资源供需矛盾愈发突出,造成了黄河多次断流(冯利华, 2002); 黄河流域的工业、城镇生活和农业面源三方面污染,加之尾矿库污染,使得2018年黄河137个水质断面中,劣类水占比达12.4%,明显高于全国6.7%的平均水平(杨红莲等, 2009; 黄俊等, 2014; 赵丹等, 2009)。作为我国北方重要的生态屏障,也是连接西北高原与东部渤海的重要生态廊道,黄河流域生态环境异常脆弱,生态环境退化和生态功能丧失频现(图 5)。

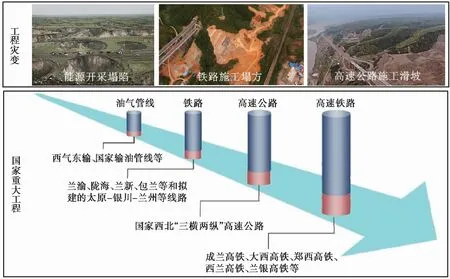

图 6 黄河流域国家重大工程及典型灾变Fig. 6 National major projects in the Yellow River Basin and typical disasters

黄河流域工程活动与地质互馈复杂且易突发工程灾变。黄河流域的城镇开发、线性工程、能源开采等工程建设规模大、范围广、速度快,快速改变着地质地貌和生态环境(程钰等, 2019),重大工程与地质环境和生态环境相互作用、互为制约,不断诱发新的工程灾害问题。例如兰州、延安平山造城重大工程产生的高填方边坡,降雨、堆填加载过程、人类活动等对其稳定性有显著的影响(李宏杰等, 2008; 孙书伟等, 2008; 唐朝晖等, 2013); 人类干预(引水工程增加)导致流入渤海的河流流量急剧减少(Jiang et al.,2017),大型水库的运行引起大面积河道退化及堤岸式河道断面变化(Xia et al.,2014),黄河上游大坝建设导致49.4%的陆地再沉积有机碳被阻拦(Ran et al.,2014),人类工程活动极大地改变了黄河水文特征及资源分配模式。黄河流域是我国西部大开发和“一带一路”实施的关键区域,由于工程与地质互馈机理复杂,且易诱发工程灾变,使黄河流域人地协调关系受到极大的影响,已成为制约黄河流域资源高效开发利用、经济社会可持续发展的主要瓶颈(图 6)。

1.2 黄河流域面临的地球科学问题

黄河流域复杂地质条件和强烈的人类活动制约脆弱的生态环境,导致黄河流域高质量发展面临一系列重大地质安全和生态安全风险。因此,迫切需要站在地球系统科学前沿,围绕黄河流域地球圈层相互作用的人地失调的地质环境效应与人地协调的地质安全保障策略,凝练黄河流域面临的地球科学问题,开展多学科交叉的联合攻关。为黄河流域生态保护与高质量发展战略的实施、为建设造福人民的宜居黄河提供科技支撑。黄河流域面临的诸多地球科学问题可归纳为以下5个方面:

(1)黄河流域地质地表过程与灾害效应:包括青藏高原东北缘地震活动与巨型滑坡响应机制,黄土高原地震、崩塌、滑坡和泥流灾害群发规律与动力学机制,汾渭盆地和华北平原地震、地裂缝和地面沉降灾害时空分布与成生机制。

(2)黄河流域水循环规律与水土耦合环境效应:包括黄河流域降水、地表水和地下水循环规律,青藏高原东北缘干旱缺水状况与原因,黄土高原半干旱缺水和水污染规律,华北平原地下水枯竭和水环境劣化机制,黄河流水资源分配和水沙调控的级联效应。

(3)黄河流域生态系统演化过程与生态屏障效应:包括气候变化和人类活动对黄河流域生态系统结构与功能的影响,青藏高原东北缘生态退化效应与原因,黄土高原水土耦合作用与水土流失效应,华北平原土壤污染和生态屏障效应,黄河流域生态屏障功能变化趋势与提升方案。

(4)黄河流域复杂系统人地协调机制与宜居模式:包括煤炭高效开采与生态平衡、油气资源有效开发与生态保护、城市群建设与地质安全、旅游资源开发利用与环境保护、黄河流域人地协调与长久宜居模式。

(5)黄河流域时空大数据协同融合模式与智慧决策:包括黄河时空数据离散动态集成度低、时空大数据多源异构利用率低、风险分析协同缺失可靠性低、辅助决策信息不足智能化低等系列问题。

2 宜居黄河科学架构及关键科学问题

国家自然科学基金委员会地学部提出未来10年中国地球科学的主题是宜居地球研究,地球宜居的基本要素包括清洁的大气、水及营养元素、健康舒适的生存空间、对各种地内外灾害防御及修复能力、对海陆气候生态环境变化的自我适应及修复功能、有维系生命充足的赋存与再生资源能源等(朱日祥等, 2019)。灾害防控和生态安全无疑是黄河长久宜居的重要保障,釆取有效应对策略保障黄河流域高质量发展和长久宜居,是黄河流域生态文明有序建设和经济可持续发展的基础。必须采用多学科交叉融合的研究手段,在基于地质安全和生态安全向宜居黄河的转变机制研究方面取得重大突破,构建宜居黄河框架体系,为宜居地球战略研究提供研究范例。

2.1 宜居黄河科学架构

黄河问题表象于河,形成于域,根植于地。针对于黄河流域高质量发展面临的挑战及地球科学问题特点,本文提出“宜居黄河”科学构想(图 7),包括“安全黄河”、“绿色黄河”、“生态黄河”、“和谐黄河”和“智慧黄河”5大核心部分。这5个部分相互支撑融合,拟共同解决一个核心的关键问题:即在全球变化背景下、在人类活动驱动下,黄河流域地质过程、生态过程和人类过程如何演化和相互影响,进而产生什么样的环境灾害效应,釆取什么样的应对策略才能保障黄河流域高质量发展和长久宜居?

其中,(1)安全黄河立足于流域地质地表过程的灾害效应与防控对策研究; (2)绿色黄河立足于流域水资源水环境变化与调控机制研究; (3)生态黄河立足于流域生态系统演化与保护方略研究; (4)和谐黄河立足于流域资源高效开发利用与人地和谐研究; (5)智慧黄河立足于流域大数据信息平台与智慧决策研究。

图 7 宜居黄河科学构想总体框架Fig. 7 Framework of the scientific conception of the livable Yellow River

“宜居黄河”科学构想旨在阐明黄河流域地质地表演化过程及灾害风险效应,以实现基于风险管控的安全黄河为基础; 阐明黄河流域水资源水环境效应的水文过程及水土耦合机理,以实现三水平衡转化的绿色黄河为提纲; 阐明黄河流域生态系统时空演化过程及其对生态屏障的作用机理,以建立基于地球关键带理论的生态黄河为核心; 阐明黄河流域复杂系统人地协调互馈作用机理,以实现人地协调的和谐黄河为目的; 阐明黄河流域时空大数据深度协同融合机制,以形成多维协同的智慧黄河为提升。

2.2 宜居黄河关键科学问题

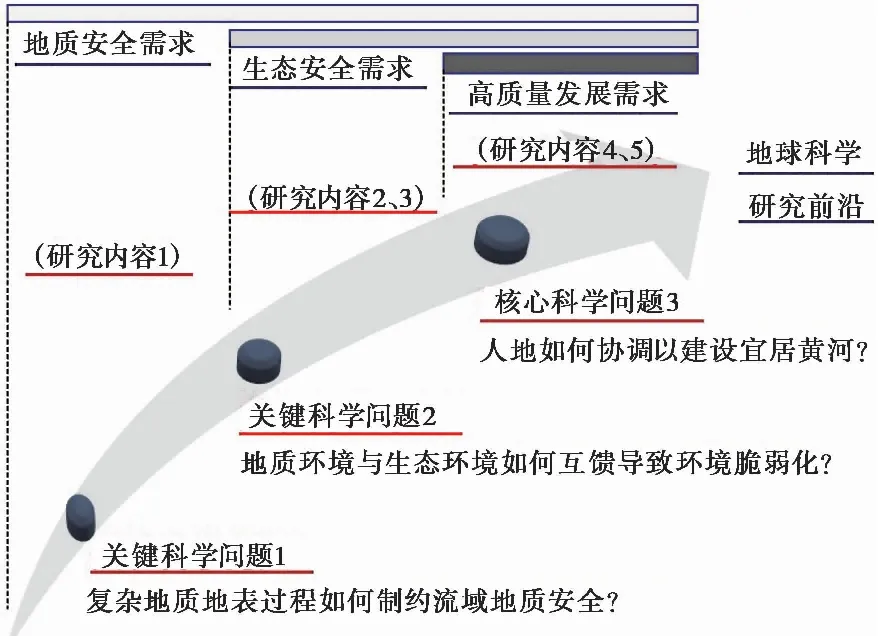

宜居黄河科学架构主要面向以下3个方面的关键科学问题(图 8):

(1)关键科学问题1:复杂地质地表过程如何制约流域地质安全?

(2)关键科学问题2:地质环境与生态环境如何互馈导致环境脆弱化?

(3)关键科学问题3:人地如何协调以建设宜居黄河?

图 8 宜居黄河关键科学问题Fig. 8 Key scientific issues of the livable Yellow River

3 宜居黄河的科学内涵及研究内容

3.1 宜居黄河研究科学思路

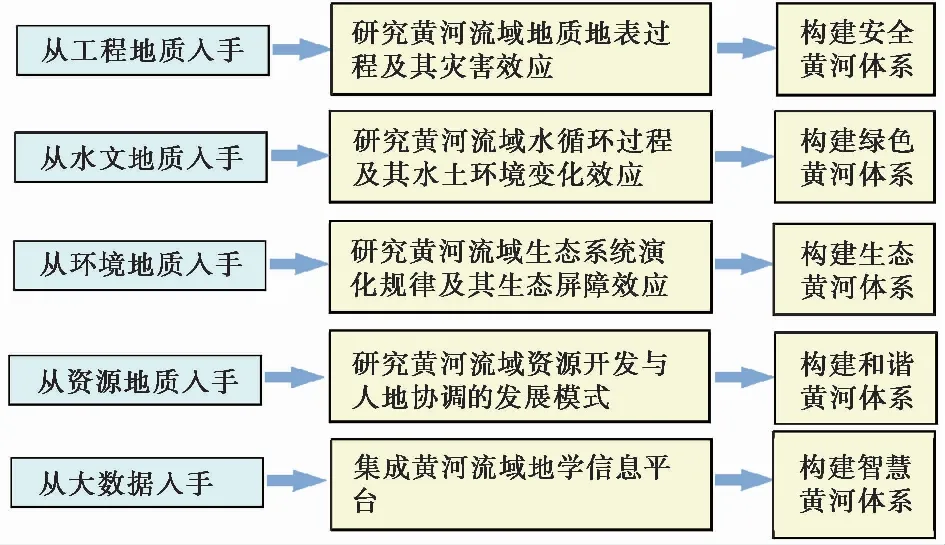

图 9 宜居黄河总体研究思路Fig. 9 General research methodology for the livable Yellow River

针对以上关键科学问题,从地球系统科学入手,建立了宜居黄河研究科学思路(图 9)。 以安全黄河、绿色黄河、生态黄河、和谐黄河、智慧黄河5部分内容为链条,从不同地球系统科学角度入手分析,开展多学科交叉联合研究。(1)从工程地质学入手,研究黄河流域地质地表过程及其灾害效应,以保障地质安全需求,构建安全黄河体系; (2)从水文地质学入手,研究黄河流域水循环过程及其水土环境变化效应,构建绿色黄河体系; (3)从环境地质学入手,研究黄河流域生态系统演化规律及其生态屏障效应,构建生态黄河体系; (4)从资源地质学入手,研究黄河流域资源开发与人地协调的发展模式,构建和谐黄河体系; (5)从大数据及信息学入手,集成黄河流域地学信息平台,构建智慧黄河体系。通过长期持续和系统深入的科学研究,构建智慧、绿色、生态、和谐、智慧的黄河体系,实现宜居黄河愿景。

3.2 宜居黄河科学内涵及研究方向

宜居黄河的具体科学内涵包括5个部分:即(1)基于风险管控的安全黄河; (2)基于三水平衡转化的绿色黄河; (3)基于地球关键带理论的生态黄河; (4)基于人地协调的和谐黄河和(5)基于智慧决策的智慧黄河。每个部分的具体研究内涵和方向如下:

图 10 安全黄河主要研究内容Fig. 10 Main research contents of the safe Yellow River

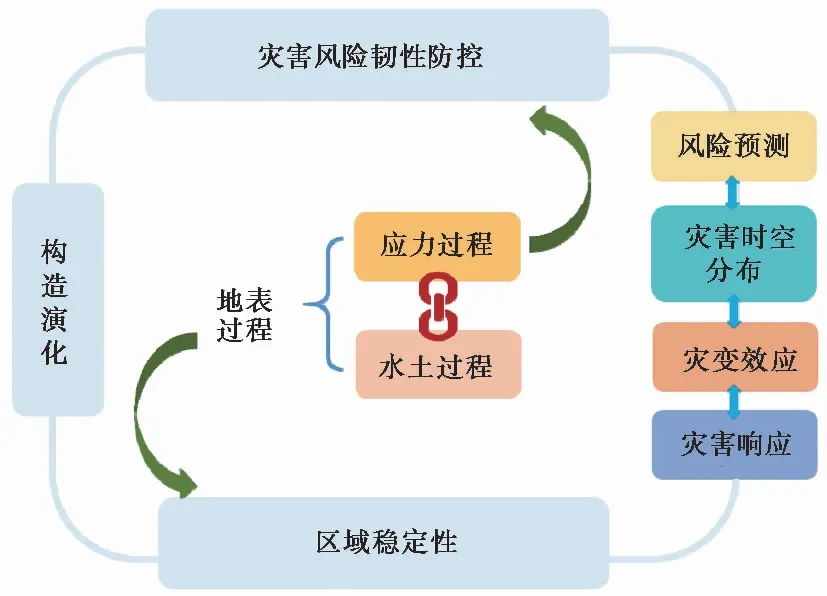

3.2.1 基于风险管控的“安全黄河”科学内涵及研究方向

韧性稳定的安全黄河就是最大发挥黄河抵御灾害的潜力(可恢复性),动态防控能力(自适应性)。首先厘清黄河流域各河段构造活动的差异性、地形地貌的分布和演化特征、区域气候与水文地质条件关联性与差异性; 其次查明地表侵蚀过程及响应特征,重点揭示地表灾变效应机理与演化过程,研究流域地质地表过程的灾害效应。在此基础上,构建灾害风险预测模型和相应的科学防控体系,通过全流域的风险预测结果,形成黄河全流域地质灾害整体可知,对重大地质灾害易发区,在最大程度发挥黄河流域灾害自适应性的基础上,进行重点科学防控,做到黄河全流域地质灾害整体可控。

安全黄河主要研究方向和内容如图 10所示。针对黄河流域地质地表过程与灾害效应等关键科学问题,安全黄河以提供流域地质地表过程的灾害效应与防控对策为目的,从黄河流域构造演化及区域地壳稳定、黄河流域地质地表过程及灾害效应、黄河流域灾害时空分布与风险预测、黄河流域灾害风险韧性防控4个方向出发。系统研究黄河流域地质地表过程的孕灾背景、模式和生态危害,建立黄河流域重大灾害时空分布模型,阐明地质地表过程诱发重大灾害的动力演进机制、周期响应规律、成灾机理及链生演化机制,以及全球变化背景下黄河流域洪涝灾害链生放大效应,提出黄河流域重大灾害风险防控理论与安全对策。

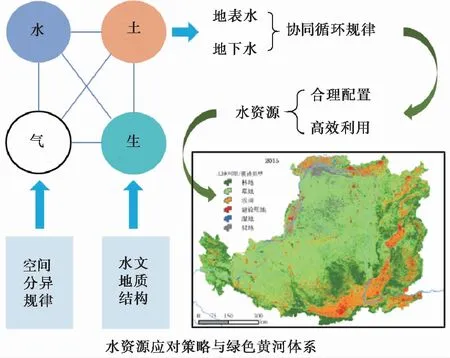

3.2.2 基于三水平衡转化的“绿色黄河”科学内涵及研究方向

绿色黄河是指从人与自然和谐共处的共同理念,通过对黄河流域水文水资源的评价与优化配置,结合对水土流失的评价与水土保持的合理策略,在水土保持生态保护和治理立体布局上,充分考虑流域水文地质结构空间分异,考虑上中游自然和水土流失的不同特点和差异性,根据不同的地质环境与社会需要,应采用“因地制宜”的原则,选择合理的水土保持策略,推动流域水土保持措施提质增效; 同时,提高黄河流域水资源配置与利用效率,科学应对黄河流域水环境失衡等问题,努力实现黄土高原由黄变绿,实现黄河流域水文地质清晰,水资源失衡规律可循,水资源配置合理,水环境污染可控。

图 11 绿色黄河主要研究内容Fig. 11 Main research contents of the green Yellow River

绿色黄河主要研究方向如图 11所示。针对黄河流域水循环规律与水土耦合环境效应等关键科学问题,绿色黄河以建立流域水资源水环境变化监测与调控机制为目的,从流域水文地质结构空间分异、流域地表地下水协同循环规律、水资源合理配置与高效利用、流域水环境失衡规律与保护应对4个方向出发。系统研究黄河流域水文地质结构特征及其变异规律,建立黄河流域水安全与经济高质量发展协调机制,开展变化条件下黄河流域水安全保障体系的建设,形成黄河流域水资源配置与高效利用的技术方法与理论体系,提出流域水环境保护措施,建立基于三水平衡转化的绿色黄河体系与黄河流域水安全与经济高质量发展协调机制,全面保障黄河流域水量安全、水质安全和水生态安全。

3.2.3 基于地球关键带理论的“生态黄河”科学内涵及研究方向

运用科学的方法和手段评价和监测黄河流域生态系统的发展状态、发展水平和发展趋势,依据流域中地区生态系统功能的整体性进行划分,确定出不同等级的区域生态系统,实现流域地质环境空间格局与生态功能分区,明确流域生态屏障空间分异规律与优化路径; 从黄河流域生态系统出发,分析流域水土流失地质机理,并提出水土保持方略; 加大对黄河流域生态环境保护与建设力度,提出流域生态环境保护的环境地质对策并对一些重点地区的生态环境进行重点保护; 实现生态指标优化,生态系统平衡,生态过程明晰,核心是通过科学实施生态保护,形成水-生态-社会良性整体,使黄河流域退化生态系统恢复功能,优化被破坏的生态屏障,建立基于地球关键带理论的生态黄河体系。

图 12 生态黄河主要研究内容Fig. 12 Main research contents of the ecological Yellow River

生态黄河主要研究方向如图 12所示。针对黄河流域生态系统演化规律及其生态屏障效应等关键科学问题,生态黄河以提供流域生态系统演化与保护方略为目的,从流域地质环境空间格局与生态功能分区、生态屏障空间分异规律与优化路径、水土流失地质机理与保持方略、生态环境保护的环境地质对策4个方向出发。系统研究黄河流域生态系统演化与保护方略,进行黄河流域生态功能分区,查明流域生态系统的自身生态功能、生态结构特征、生态系统演化规律; 厘清黄河流域生态屏障空间分异规律,探明不同类型的生态系统与黄河流域的互馈机制,阐明流域生态系统影响因素及其优化路径; 针对黄河流域不同地域的特点,查明流域水土流失地质机理,准确评价流域的水土流失程度及控制因素,探索系统综合的生态环境保护对策; 建立基于地球关键带理论的生态黄河体系,保障黄河流域的生态安全。

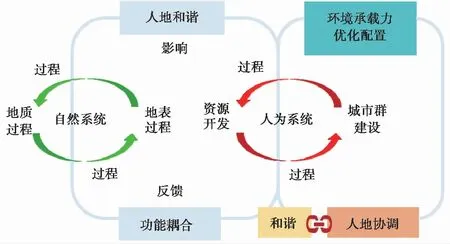

3.2.4 基于人地协调的“和谐黄河”科学内涵及研究方向

以流域资源高效开发与生态安全为切入点,研究人类活动与自然资源环境之间如何相互关联,流域城市群建设中如何提供地质安全保障。从历史演变的角度推演,对全域资源环境承载力资源给予测算,实现流域资源环境承载力优化配置。站在人-地系统学科前沿,揭示人类社会活动与自然资源环境互馈机制,解决黄河流域上游城市普遍存在的自然资源承载力低,条件恶劣等问题,让人与自然共生发展,实现流域资源高效开发利用与人地协调的和谐黄河。

图 13 和谐黄河主要研究内容Fig. 13 Main research contents of the harmonious Yellow River

和谐黄河主要研究方向如图 13所示。针对黄河流域资源配置优化及其人地协调策略等关键科学问题,和谐黄河以流域资源高效开发利用与建立人地和谐的黄河体系为目的,从流域资源高效开发与生态安全、城市群建设地质安全保障、旅游资源开发利用与环境保护、资源环境承载力优化配置4个方向出发。系统开展各个资源环境要素能够支撑的农业和工业生产、城镇化、环境变化等人类活动自然变化的适宜度评价。分析区域资源环境禀赋条件,研判国土空间和自然资源开发利用问题和风险,坚持底线思维、问题导向、因地制宜和简便实用几个原则,进行基础设施的优化配置,使得区域发展安全可靠、环境友好、经济合理、技术可行。解决黄河流域上游城市普遍存在的自然资源承载力低,条件恶劣等问题,让人与自然共生发展,实现流域资源高效开发利用与人地协调的和谐黄河。

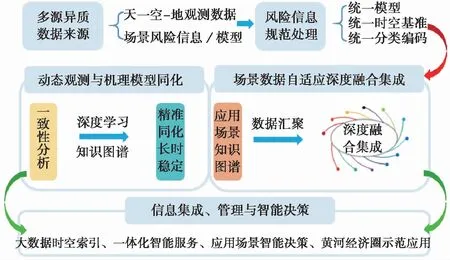

3.2.5 基于智慧决策的“智慧黄河”科学内涵及研究方向

构建黄河流域“天-空-地”多源立体协同监测网络体系,获取黄河流域关键要素的时空大数据,对多源异质异构时空数据在同一框架下进行集成,搭建智慧黄河大数据信息平台。基于融合同化后的历史应用场景数据,构建数据驱动与深度记忆网络耦合的场景模型,建立面向不同应用场景的风险分析模型,实现在信息实时接入条件下的智能风险识别和分析问题。形成多维协同的智慧黄河,推动黄河流域高质量发展。

智慧黄河主要研究方向如图 14所示。针对黄河流域大数据信息平台与智慧决策等关键科学问题,智慧黄河以建设流域大数据信息平台与智慧决策为目的,从黄河流域数据采集与大数据集成、信息融合与同化、场景模拟与预测、智慧决策系统4个方向出发。系统构建“天-空-地”多源异构、多模态数据的信息采集与集成,突破多源异质数据的深度融合与语义级规范化处理、面向应用场景的风险模拟以及数据-模型-知识的一体化管理与智能辅助决策等瓶颈问题,实现多维协同的智慧黄河。

图 14 智慧黄河主要研究内容Fig. 14 Main research contents of the intelligent Yellow River

4 宜居黄河愿景目标

宜居黄河科学构想是通过长期持续和系统深入的科学研究,构建智慧、绿色、生态、和谐、智慧的黄河体系。在安全黄河方面,提出高实践性的流域地质地表过程的灾害效应与防控对策; 在绿色黄河方面,形成流域水资源水环境变化高效监测与精准调控机制; 在生态黄河方面,建立流域生态系统演化骨架,形成具体保护方略; 在和谐黄河方面,使得流域资源达到高效开发利用,建立人地和谐黄河体系; 在智慧黄河方面,搭建流域大数据信息平台与智慧决策机制。以地球系统科学为指导,构建宜居黄河体系,支撑黄河流域生态环境保护与高质量发展战略的安全实施,促进中华民族“黄河宁,天下平”宿愿的早日实现。

(1)形成创新理论体系、占领国际前沿: 在黄河流域地质过程、生态过程和人类过程耦合灾变机制方面取得重大理论创新,拓展我国黄河流域研究国际领先优势。

(2)突破现有技术瓶颈、构建引领平台: 以特殊地质环境、地貌过程和脆弱的生态环境为岀发点,突破人地失调的地质环境效应与人地协调的地质安全保障策略,构建减灾和生态保护技术引领平台。

(3)破解重大工程难题、服务国家需求: 突破黄河流域灾害防控、生态保护和水资源优化难题,为黄河流域生态保护与高质量发展战略的实施、为建设造福人民的幸福黄河提供科技支撑。

(4)建立创新型人才队伍、形成领先基地: 凝聚一支居国际学术前沿、为国家重大战略安全科学决策服务的一带一路科学研究人才队伍,建立领先国际研究的团队与基地。

5 结 论

黄河流域生态保护和高质量发展已经成为国家重大战略。黄河问题表象于河,形成于域,根植于地。针对于黄河流域高质量发展面临的地球科学问题特点及挑战,本文提出了“宜居黄河”科学构想,旨在构建一个包括“安全黄河”、“绿色黄河”、“生态黄河”、“和谐黄河”和“智慧黄河”5大核心内容的体系完善的宜居黄河研究科学架构,以地球系统科学为指导,以夯实安全黄河为基础,实现绿色黄河为提纲,生态黄河为核心,以和谐黄河为目的,以智慧黄河为提升,构建宜居黄河体系。在这个科学框架的指导下,长安大学等研究机构正在实施宜居黄河大科学计划。建议进一步聚合优势研究力量进行科研攻关,以期构建基于风险管控的安全黄河,基于三水平衡转化的绿色黄河,基于地球关键带理论的生态黄河,基于人地协调的和谐黄河,基于智慧决策的智慧黄河,从而为黄河流域生态环境保护与高质量发展战略的安全实施,为最终形成造福中华民族的“幸福黄河”提供有力的科技支撑。