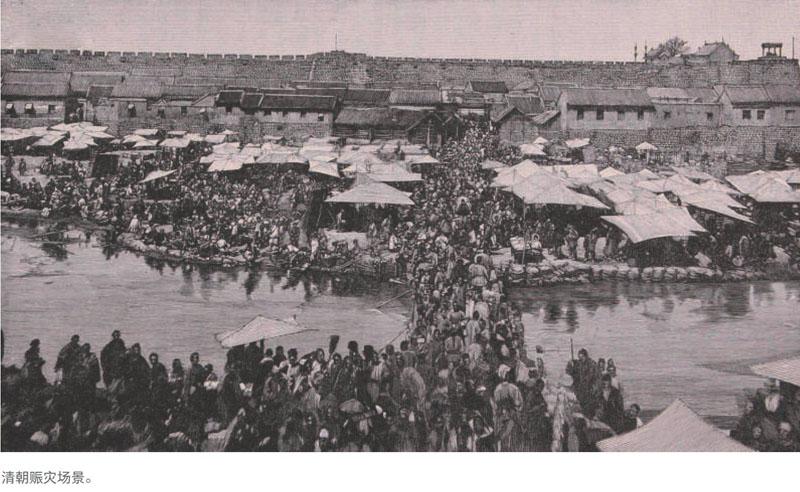

权力与观众:古代突发事件后的央地关系

曾勋

“火神山医院”在宋代时就出现了,当时叫做“安乐坊”。

宋 神宗熙宁八年(1075年),浙江一带先旱后疫,染病百姓不计其数。由于地方官员救灾不力,《梦溪笔谈》中记载出现了“十之五六尽皆病死”的惨状。

这时,时任杭州通判苏轼,把沈起、刘彝等不作为的地方官告到了皇帝那里,说他们“使十余万人暴露瘴毒”。接着,他请求朝廷延缓贡米时限,请求救济,使米价回落到正常水平,灾情很快得以缓解。

苏轼跟杭州缘分未尽,十多年后他兜兜转转回到杭州任太守。刚上任,杭州又发生灾荒并引发瘟疫。苏轼将妻子陪嫁的首饰卖了,再发动富豪乡绅募捐,用所得钱在杭州众安桥旁边办起了救治病人的临时医院,叫“安乐坊”。苏轼招募郎中僧人到坊中管理治疗,按时准备病人的药物和饮食,“无令失时”。瘟疫的大规模扩散由此被遏制,还给朝廷提供了可贵的抗灾经验。

苏轼为官一任,遇到紧急事件思路清晰,目光长远防患于未然。然而,这又暴露出古代官僚体制的缺陷。一场瘟疫的扩散程度,取决于上层是否重视、地方官是否勤勉,而不是机制的健全与否,这本身也制造出太多不可控的人为因素。由于中央和地方的信息不对称、出发点不一致,一旦发生突发事件,中央与地方关系趋于紧张,常常会引发官场的自噬。

罪己诏,救不了建安七子

东汉的一场瘟疫,便是应急管理机制失效后的反例。

建安二十二年(217年),曹丕击败弟弟曹植,被立为魏王世子。也就是说,如果曹操去世,曹丕将顺理成章地继任丞相、魏王,可谓权倾天下。然而,这一年曹丕却是在极致的悲喜交加中度过的。

曹丕曾著《典论·论文》,称赞孔融、王粲、阮瑀、徐干、陈琳、应玚、刘桢这“建安七子”是当时文化界的大哥大,视他们为偶像。只可惜,孔融性格宽厚,荐达贤士,威望高了压主,曹操于公元208年捏造诸多罪名,将其处死。阮瑀也于四年后病逝。

到了217年,一场恐怖的瘟疫席卷而来,首先是随曹操南征孙权的王粲,于北还途中染上瘟疫病逝。曹丕闻此噩耗,放声痛哭。不久后,其余四子相继染病去世的消息传来,曹丕几近昏厥,大呼“我知音断矣”。

我们看到了官方舆论对防控灾情和民间疾苦的冷漠,《后汉书·孝献帝纪》与《后汉书·五行志》对这场瘟疫的描述,仅四字——“是岁大疫”。热血青年曹植写了一篇“自媒体”文章《说疫气》,道出了其中的惨状:“疠气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。”

现代史学家考证,这场大瘟疫從公元204年持续到219年,病症疑似流行性出血热,造成了大约2000多万人死亡。皇帝作为国家的最高指挥官,他们的作为,将直接决定救灾效率。瘟疫来了,不少帝王首先想到的是发布罪己诏。西汉元帝和文帝时期,地方均有瘟疫疫情上报,他们下诏自责,表示天降大灾,我贵为天子,应检讨自己的言行。

因为“德”在封建帝王统治秩序中的重要性,罪己诏几乎成了帝王“形式主义”抗灾的“应急预案”。那时,日食月食等天文现象都会吓懵大家,也足以引发一次次公共危机。这时,帝王可以乘机用罪己诏消费“天命”的合法性,二来可以断了诸侯和江湖混混借机起事的舆论支持。

东汉永平十三年(公元70年)发生日食,之后便有人告发楚王刘英与方士一起“造作图书,有逆谋”。汉明帝派人查出一些所谓的“证据”后,将刘英发配到丹阳郡泾县。为息“天怒”,汉明帝下《日食求言诏》说,“人主不德,布政不均,则天示之灾,以戒不治”。

曹植对天降灾祸的鬼神之说,嗤之以鼻,认为这是“愚民”作为。

派钦差,缓解危机的杀手锏

宋神宗熙宁八年(1075年)夏天,越州(今绍兴)一带遭遇严重旱灾。九月,资政殿大学士赵抃临危受命,出任为越州长官。

一下去,赵抃便拿出了朝廷命官的魄力和能力。有不便行公文处理的事情,他一概自己担当责任,不连累下属官员;有请示上级的事,有些对救灾有较多的好处,就立即施行。他还调查摸底,组织募粮募钱救灾和开展生产自救,以工赈灾。令人感到意外的是,他做了一个大胆的决策,“粮食随行就市,州府不再限价。”

消息一出,各地粮商纷至沓来,一时间越州境内的米堆积如山。经过短期暴涨后,米价猛然暴跌,甚至比灾前更低。赵抃巧用市场规律救灾振荒,使“生者得食,病者得药,死者得葬”,把灾荒影响降到最低程度。

唐宋八大家之一的曾巩后来在《赵公越州救灾记》中写道:“其施虽在越,其仁足以示天下;其事虽行于一时,其法足以传后。”这不是一篇歌功颂德的表文,而是一篇可以让后世汲取经验的救灾指南。

一开篇,文章便点明了越州大旱的时间、地点以及政府负责人赵抃。紧接着,七个实打实的问题,道出了赵抃救灾的理性务实。

百姓能够养活自己的有多少户?应当由官府供给救济粮的有多少人?可以雇用民工修筑沟渠堤防的有多少处?仓库里的钱粮可供发放的有多少?可以征募出粮的富户有多少?僧人道士以及读书人吃剩的余粮记录于簿籍的有多少实存?让各县呈文上报知州,并且谨慎地作好准备。

灾情之下,朝廷一般都会下诏选拔人才、罢免不称职的官吏,直接委任钦差大臣去灾区,更是屡试不爽的法门。

清雍正七年(1729年)江南突发大水,事态紧急,选派钦差大臣前往救灾刻不容缓。雍正和重臣张廷玉商议后,打算调浙江总督李卫到江南河道紧急赴任,不巧的是,李卫的母亲病逝,须回家守制。这时,张廷玉想到大理寺监狱还关着曾任两广总督的死囚阿克敦,此人因受贿,判了个“斩监侯”。雍正立即下旨释放阿克敦,让他出任江南河道。

由于阿克敦对河道治理非常有经验,一到那里便施展拳脚,不到两年就将水患治好了。戴罪立功固然有悖现代法治精神,但让专业人去做专业事而不是外行管内行,今天仍可引以为鉴。

背锅侠,常常是地方官

对于封建官僚体制下层地方官吏来说,突发事件是检验成色的试金石。公元156年,朝廷派官员去冀州察看灾情,吓得地方上的庸官乌纱帽都不要了,跑路走人,所谓“弃官奔者,数十人”。

据《郯城县志》记载,康熙七年(1668年)六月十七日,郯城发生了一次特大地震,相关学者推测,震级为8.5级,史上罕见。

郯城知县冯可参刚上任不久,他身先士卒,询问灾伤,抚恤残黎,施药以救疾病,救济了不少民众。可惜当时清政府采取“蠲免为主,赈济为辅”的荒政策略,导致许多灾民无法得到救济而沦为难民。一些富商士绅和手工业者,因天灾破产,上面却催着冯可参征捐税用以抗灾。他下去一看,大家的日子都如履薄冰,不忍心征捐税,结果因此被免职。

国家该做的事情让一名县令背锅,确实有一点冤屈。被免职后的冯可参在新任县长恳请下,担当起康熙年间《郯城县志》的主笔,他写成的《灾民歌》悲怆至极,“今年二麦充官税,明年割肉到心头。恨不当时同日死,于今病死有谁哀。”规则与道德的之间,冯可参选择站在道德这边,与体制产生了冲突。

在行政效力衰减的基层,官员按照黄仁宇在《万历十五年》中所言的“各人行动全凭儒家简单粗浅而又无法固定的原则”。不少基层官员群体秉持着“山高皇帝远”的理念,在处理突发事件时,既无规则可循,又无道德可依,他们有时迫不得已瞒报灾情。在与中上层的博弈间,地方官形成了自己的处事潜规则。

?明朝弘治以后,即使地方上遇到最严重的天灾,也不能影响起运部分税粮的征收与运送。不少朝中大臣都觉得这种制度过于严酷、不人道。成化二十一年(1485年)正月,大臣汪奎等人上书,说陕西、山西等处连年水旱,死徙大半,规定陕西、山西征税三分,问题是幸存的百姓也只有三分了,跟全员征税无异。

农民遭受严重灾情,几乎颗粒无收,怎么还能承受如此苛征暴敛?难题落到地方官员头上了,命令是死的,考核也是死的,要么执行要么违抗。到后来,有的地方官想了想,既然灾荒勘实覆核時间长,减税还不一定被批准,即便批准了也对救灾意义不大,就干脆不再耗费人力物力做申报灾情的“花边工作”了。

到万历年间,给事中萧彦实在看不下去,谏言朝廷,说:“察吏之道,不宜视催科为殿最。”也就是说,考核官员不能光看征税的完成情况,并指出了灾民遇到重税,只能沦为流民。朝廷采纳了萧彦的建议,以“征收九分”为及格标准。实际上,征收定额90%的赋税量对于灾区地方官来说,仍旧是艰巨的任务。因此,有的地方官员在灾情严重时横征暴敛,所谓的廉官,与这种严酷的制度显然水火不相容。

于是,皇帝以为地方欺骗了自己,地方官员一肚子苦水找不到地方吐,对权力中央积怨愈加深重。根本上,还是在于“天下治乱,在朕一人”的体制缺乏权力制衡。